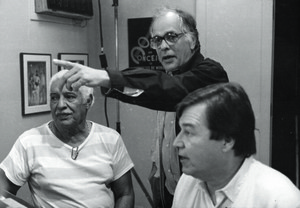

leo ramosNelson Pereira dos Santos, em pleno domínio da sua capacidade de realizarleo ramos

Nelson Pereira dos Santos iniciou, nos anos 1950, “o cinema moderno no Brasil a partir do diálogo com o neorrealismo italiano e com escritores brasileiros”. Ou não? Na verdade, ele teria dado à luz o “proto-Cinema Novo” em Rio 40 graus (1955) e Rio Zona Norte (1957), lado a lado com Roberto Santos em O grande momento (1958), a partir de “um diálogo maior com o neorrealismo e a comédia popular brasileira”. Faz sentido? A uma conveniente distância do veredicto de seu colega Glauber Rocha em Revisão crítica do cinema, de 1963, e da avaliação do crítico Ismail Xavier, em Cinema brasileiro moderno, de 2001, ainda que sejam ambos respeitáveis comentários, Nelson Pereira dos Santos, 82 anos, finaliza neste primeiro semestre de 2011 dois filmes sobre Tom Jobim, A luz do Tom e A música do Tom, enquanto esboça um novo projeto em torno de uma grande personagem da história do Brasil – por enquanto um segredo. É um homem em pleno domínio da sua capacidade de realizar.

Tomado por impressionante vitalidade, o diretor dos dois Rios mais famosos do cinema brasileiro, e também de Vidas secas (1964), Como era gostoso o meu francês (1971), O amuleto de Ogum (1974), Tenda dos milagres (1977) e Memórias do cárcere (1984), para ficar apenas nos títulos mais memoráveis de quase três dezenas de filmes que fez em 60 anos de carreira, é capaz de alimentar por horas uma conversa fascinante sobre o cinema brasileiro, sua história, seus desafios, mazelas político-culturais, suas articulações com outras expressões e dimensões da cultura e suas possibilidades futuras. Com otimismo, mesmo quando desfia queixas, com humor, mesmo quando parece não haver muitas razões para risos, Nelson Pereira dos Santos alterna, a visões críticas gerais, deliciosas micro-histórias de suas filmagens Brasil adentro e de suas conquistas mundo afora.

Sua invejável fluência abre-se à recuperação de antigas memórias que ajudam a elucidar que personagem ele mesmo é. E vale aqui um retorno a meados do ano 1975. Três produções cinematográficas simultâneas, baseadas em obras de Jorge Amado, agitam o ambiente cultural de Salvador: Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto, Os pastores da noite, de Marcel Camus, e Tenda dos milagres, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Mais que as outras, esta nova filmagem do já celebrado diretor de três extraordinários clássicos do cinema brasileiro, Rio 40 graus, Rio Zona Norte e Vidas secas, espalha um indisfarçável frisson entre os intelectuais e a pequena classe média intelectualizada da capital baiana.

Em parte, esse clima buliçoso explica-se pelas oportunidades de trabalho que o filme de Nelson Pereira dos Santos abria aos talentos locais. Os consagrados atores do teatro baiano Nilda Spencer e Arildo Deda, por exemplo, iriam contracenar com Hugo Carvana e Nildo Parente, entre colegas levados do Rio. O cineasta baiano Agnaldo Siri Azevedo iria dividir a assistência de direção do filme com o ator Emmanuel Cavalcanti e trabalhar lado a lado com o diretor de fotografia Hélio Silva, seus assistentes e a jovem cenógrafa Tizuka Iamasaki, entre tantos outros técnicos transplantados do Rio para Salvador. Mas a abertura de postos temporários de trabalho em área tão difícil, embora animadora, não basta para compreender o clima fervilhante que se instaura em torno da Tenda. Afinal, também convocavam alguma mão de obra local as produções de Dona Flor e de Os pastores da noite.

Certamente contribui para a alegre agitação a experiência inusitada que Tenda dos milagres prometia a conhecidas figuras da terra sem nenhuma intimidade com o palco, caso do artista plástico Juarez Paraíso, escalado para viver ninguém menos que o protagonista Pedro Archanjo, em sua fase madura. Insólito? Não para Nelson Pereira dos Santos, que já trouxera do Rio o compositor Jards Macalé, destinando-lhe também o mesmíssimo papel de Pedro Archanjo, o sábio bedel da Faculdade de Medicina, na fase jovem. E que muito tempo antes, no começo dos anos 1960, ajudara a desentranhar de um oficial aposentado da Marinha, 43 anos, àquela altura às voltas com o teatro amador e palhaço de circo na pequena Palmeira dos Índios, o notável ator brasileiro Jofre Soares. Foi do convite de Nelson Pereira para que Jofre vivesse um fazendeiro em Vidas secas, baseado na obra-prima homônima de Graciliano Ramos, que o ator surgiu para a cinematografia nacional. Trabalhar com amadores era, portanto, coisa normal para ele.

Pode-se certamente apostar que o ambiente eufórico também reflete o poder de atração do cineasta de talento várias vezes comprovado. Mas, talvez, o grande agente da oxigenação do ambiente soteropolitano naqueles dias seja uma marca personalíssima de Nelson Pereira dos Santos, ou seja, sua capacidade de articular com leveza, graça e um sedutor sorriso nos lábios, os grupos culturalmente mais distintos, sem se distanciar jamais de seu objetivo original, nem sempre claro para os interlocutores. Ou, dito de outro modo, sua imensa energia para transitar, fluir por entre esses grupos, absorvendo a particular atmosfera de cada um, fazendo-as convergir por vezes, para, no final, apresentar-se íntegro naquilo que criava por meio dessa convivência, guiado por seu foco original.

Acervo Regina filmes

Nelson assistindo cena de Fome de amorAcervo Regina filmesDe certa forma é essa mesma dinâmica que ele traz hoje à cena, quando escapa a rótulos, reduz a dimensão de seu vínculo ao neorrealismo italiano e diz que é sempre preciso “sair fora dos estreitos caminhos da história do cinema”. O neorrealismo, ensina ele, o professor de cinema de algumas universidades em diferentes oportunidades, “era uma lição de produção, não de conteúdo”. Era um movimento fundado “na ideia de que qualquer um, sem grandes estrelas e sem tecnologia sofisticada, podia fazer filmes e assim se espalhou pelo mundo, incluindo os Estados Unidos”. Munido dessa indicação do caminho, a cada um cabia “procurar sua realidade, buscar conteúdos em seu próprio contexto”. Nelson Pereira observa um tanto impaciente a vacuidade que haveria em um cineasta brasileiro prender-se, por exemplo, ao conteúdo moralista de um Vittorio de Sica, “à escassez da grana, à família que foi destruída na guerra”. Ora, no primeiro romance brasileiro, argumenta, referindo-se a Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, “o cara é simplesmente um tremendo bandido e vai ser polícia!” Tudo é muito diverso. E não seria possível fazer nada culturalmente relevante sem essa busca de um conteúdo próprio, original de uma sociedade, sem descartar, ao mesmo tempo, as lições de uma outra sociedade.

Na verdade, já em fevereiro de 1975, em entrevista ao crítico Jean-Claude Bernardet motivada por O amuleto de Ogum, Nelson Pereira dizia não existir mais “aquela idealização” que houve em sua geração: “Partir para um modelo de fora e depois voltar à nossa realidade”. Ele procurava naquele momento tornar seus os valores populares, fazer um filme, inclusive no tratamento dado aos ritos umbandistas, que trouxesse uma visão popular da realidade, fora da antiga posição autoral que levava os cineastas brasileiros a não se preocuparem com o público. “A tradição que sempre pinta para um intelectual brasileiro, para uma pessoa das classes médias, é de ser diferente do povo, de se desligar do que acha negativo no povo. Isso vai mesmo desde a posição racial até usos e costumes, e todo um desejo de reproduzir um modelo de sociedade ora europeu, ora americano. E o que acho que está acontecendo agora é que nenhum modelo mais está nos engraçando.”

Nessa mesma entrevista a Bernardet, que está publicada com revisões na segunda edição de Cinema brasileiro: propostas para uma história (Companhia das Letras, 2009), ele diz que os cineastas, ele próprio incluído, tinham “uma visão muito distanciada da realidade, uma espécie de condensação dessa realidade em termos quase científicos”. Matiza um pouco: “Não muito, mas se pretendia científica. Assumimos em primeiro lugar a posição de cientista e, em segundo lugar, a posição de autores de filmes ligados ao povo, com o qual queremos ter uma posição íntima e generosa”. A primeira posição, falsa, porque os cineastas não tinham a condição de adquirir o instrumental científico, àquela altura lhe parecia eliminada. “E nos entregamos diretamente à chamada cultura popular.” Ele apela à divisão vislumbrada na sociedade brasileira pelo crítico Paulo Emílio Sales Gomes entre ocupados e ocupantes, cultura e cultura popular, para falar de sua opção: “Saber um pouco mais a respeito do nosso ser cultural, se ligar mais a ele, praticar uma observação mais aberta, menos facciosa”.

É munido, portanto, dessa base reflexiva em permanente revisão que Nelson Pereira dos Santos seguirá para seus próximos filmes, Tenda dos milagres logo ali à frente. E, claro, tomado por sua intensidade de artista, por sua visível energia criativa, traços completamente fascinantes de sua personalidade no olhar de sua mulher, Ivelise Ferreira. “É essa intensidade que vejo no processo de criação de Nelson, quando ele fica muito consigo mesmo, conhecendo, desenvolvendo, aprimorando um projeto”, ela diz. Mas é também essa intensidade que se apresenta na capacidade que ele tem “de juntar grupos com muita simplicidade”. Ivelise, que forma com Nelson Pereira um casal desde 1991, embora só tenham passado a viver juntos no eterno apartamento dele, no Humaitá, bairro tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro, em 2000, vocaliza com tranquilidade o que tantos amigos têm repetido dele ao longo dos anos: “Nelson é carinhoso, generoso, brincalhão, e em tamanho grau que viver com ele é uma coisa muito boa”. Mais que otimista, ainda que mantendo a língua sempre afiada em sua diatribe contra a cegueira do Estado brasileiro no trato das questões do cinema e da cultura em geral, Nelson Pereira dos Santos é, segundo Ivelise, “uma pessoa muito feliz”. E ele de fato transmite essa sensação de felicidade, um tanto rara entre seus pares. Talvez a felicidade, ela arrisca uma explicação, seja alimentada em parte pelo reconhecimento ao seu trabalho, que ao mesmo tempo lhe dá imensa energia para criar sempre, para seguir criando.

O cinema existe na vida de Nelson Pereira dos Santos, ele diz, desde sempre. Irmão mais novo de Saturnino, Maria Antonieta e José, ele é Nelson simplesmente porque seu pai gostara muito da personagem Lord Nelson, num filme sobre o famoso almirante inglês. Helena Salem precisa a história, em sua indispensável biografia do cineasta, Nelson Pereira dos Santos: o sonho possível do cinema brasileiro (Record, 1996). O filme era o mudo The divine lady (1927), “muito bonito”, e seu Antonio Pereira dos Santos, pai de Nelson, gostara dele demais, segundo a mãe, dona Angelina Binari dos Santos, que preferia para o filho o nome de Marco Antonio. “Só que o Santos numa balança tinha a educação, ele era muito educado, e noutra a teimosia. Só fazia o que ele queria. O Nelson ficou idêntico, educadíssimo, não desdiz ninguém, mas só faz o que quer”, dona Angelina contou a Helena. Ficou Nelson, portanto, o nome do menino nascido em 22 de outubro de 1928, filho de um alfaiate, caipira paulista, e de uma dona de casa, filha de italianos do Veneto ancorados no Brás, na capital paulista. “O cinema estava praticamente dentro da minha casa, meus pais iam ao cinema três vezes por semana”, Nelson conta.

Acervo Regina filmes

Nelson dirigindo cena de Fome de amor com Irene Stefânia e Leila DinizAcervo Regina filmesO futuro cineasta também frequentava assiduamente o cinema e, militante comunista desde adolescente na Escola Estadual Presidente Roosevelt, lhe pareceu simplesmente natural, estudante de direito na famosa faculdade do largo São Francisco, vinculada à Universidade de São Paulo, preparar em 1950 (em 1949, insiste Nelson, contrariando os dados de sua biógrafa) um documentário sobre os trabalhadores de São Paulo para o Festival da Juventude de Berlim, valendo-se de um laboratório improvisado no porão da casa de um amigo. “Tinha uma boa sequência, uma relação fluente entre os planos”, ele diz.

Antes, em 1949 (de novo, segundo Helena Salem. Para o cineasta, a viagem foi posterior ao documentário), Nelson chegara à Europa e, com o apoio do pintor Carlos Scliar e de outros intelectuais brasileiros ligados ao Partido Comunista que se encontravam em Paris, conheceu Henri Langlois, o responsável pela Cinemateca Francesa, e uma espécie de grande pai da cinefilia francesa do meio do século, que iria gerar a nouvelle vague. Ali pôde participar dos intensos debates de revisão do realismo francês. Tinha decidido estudar cinema no Instituto Superior de Estudos Cinematográficos (Idhec) e lá conheceu Rodolfo Nanni, para quem faria, dois anos mais tarde, a primeira assistência de direção em O saci. Mas passados alguns meses, ele, que queria ficar alguns anos em Paris, voltou a São Paulo. Compromissos inadiáveis o chamavam. Aos 21 anos, precisava terminar o curso de direito e reencontrar Laurita Sant’Anna, sua namorada desde os 16 anos e que seria sua mulher por mais de 40 anos. Ela estava grávida do primeiro dos três filhos do casal (Nelson, Ney e Márcia).

Confusões de data à parte, a rigor, a primeira incursão cinematográfica de Nelson Pereira dos Santos foi mesmo Juventude, o documentário de 45 minutos preparado para o Festival de Berlim em 1950 – uma tarefa partidária. O parceiro da empreitada foi Mendel Charatz, um estudante de engenharia apaixonado por cinema, que tinha uma distribuidora de filmes estrangeiros de 16 milímetros e um laboratório completo num porão da avenida Angélica. Depois veio o trabalho em O saci, quando conheceu Ruy Santos e Alex Viany que, em seguida, o convidaria para ser assistente de direção em Agulha no palheiro.

Começava assim a mudança do paulista para o Rio de Janeiro. Veio em seguida a assistência de direção em Balança mas não cai, de Paulo Vanderlei, que lhe trouxe algum dinheiro e a possibilidade de conhecer de perto o subúrbio carioca – a família foi morar em Jacarezinho, perto das filmagens. “Em Jacarezinho vi pela primeira vez uma roda de samba nas feijoadas para as quais era convidado. E depois disso preparar o roteiro e a produção de Rio 40 graus não foi uma aventura de uma garotada, mas alguma coisa feita com seriedade e método”, Nelson Pereira diz.

Rio 40 graus, com Hélio Silva como diretor de fotografia e o histórico organizador das jornadas de cinema na Bahia, Guido Araújo, como continuísta, é a fundação do cinema de Nelson Pereira dos Santos e um grande marco do cinema brasileiro. Tudo que Nelson estudara, discutira, aprofundara, deglutira, nos anos anteriores, sobre os processos de produção do neorrealismo italiano, sobre a filmagem com amadores etc., se apresenta ali para olhar de um jeito novo o morro, o samba, os pequenos vendedores de amendoim, o povo brasileiro, em oposição a Copacabana, à exploração capitalista, à corrupção dos coronéis, distribuídos em vários episódios que se interpenetram. Dificuldades intransponíveis de produção foram vencidas, as críticas e a oposição do Partido Comunista foram ignoradas, tudo para que o filme fosse feito. E se tornasse uma vitória impressionante, inclusive com reconhecimento internacional.

Ac ervo Instituto Antonio Carlos Jobim

Dirigindo o programa de TV A música segundo Tom Jobim, de 1984, entre Dorival Caymmi e JobimAc ervo Instituto Antonio Carlos Jobim“Foi Rio 40 graus que mais movimentou a área de cinema”, diz Nelson falando sobre seus filmes preferidos. “Segundo Glauber Rocha, Rio 40 graus foi a revolução que antecedeu a Revolução Cubana”, ele completa, sorriso nos lábios. Mas a crítica aplaudiria muito os seguintes Rio zona norte e Vidas secas, que foi filmado no sertão alagoano porque em Juazeiro da Bahia, primeira locação escolhida, as chuvas haviam feito o sertão florir – circunstância aproveitada por Nelson Pereira para fazer Mandacaru vermelho (1961).

O cineasta inclui entre seus preferidos o notável Memórias do cárcere (1984), outro filme baseado na obra de Graciliano Ramos, que fala de uma ditadura anterior, a do Estado Novo, quando o país está saindo da ditadura dos militares. No ano de sua estreia, Memórias do cárcere arrastou ao cinema 1,5 milhão de espectadores, um estrondoso sucesso em termos brasileiros. Mas também inclui Tenda dos milagres e Jubiabá que lhe permitiram devolver ao público todo o prazer que a leitura de Jorge Amado lhe propiciava desde seus tempos de adolescente. E Como era gostoso o meu francês, cujo roteiro ele começou a imaginar em conversas com a antropóloga Laurita, numa época que atravessava com frequência a Baía de Guanabara para dar aulas na Universidade Federal Fluminense.

A conversa com Nelson Pereira dos Santos, motivada pelo Prêmio Conrado Wessel, que se soma a muitos outros prêmios nacionais e internacionais – como o Prêmio de Crítica do Festival de Cannes por Memórias do cárcere –, aos títulos de doutor honoris causa e à cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, conquistados ao longo de uma vida extraordinária, não termina sem que ele elogie a qualidade do atual cinema brasileiro. Ou reclame dos imensos obstáculos que continuam se levantando contra a exibição dos filmes nacionais e declare que “o cinema brasileiro é vitorioso do ponto de vista do conteúdo e da forma, mas está condenado a ser marginal por razões mercadológicas”. Tudo com muita razão e paixão. Até porque, como diz Ivelise, que o conheceu na época de formação do Polo de Cinema de Brasília, que pretendia se contrapor ao fechamento da Embrafilme e à desastrosa política de Fernando Collor de Mello, e ali mesmo, jovem mulher de 28 anos, se apaixonou para sempre pelo homem de 61 anos, Nelson Pereira dos Santos é um homem irremediavelmente apaixonado e apaixonante.

Republicar