Bel PedrosaA pernambucana Ana Maria Giulietti é reconhecida como professora da Universidade de São Paulo (USP), mas também da Estadual de Feira de Santana (UEFS). Em cada uma delas, deixou marcas de curiosidade e trabalho com afinco, desbravando áreas desconhecidas e ajudando a organizar instituições.

Bel PedrosaA pernambucana Ana Maria Giulietti é reconhecida como professora da Universidade de São Paulo (USP), mas também da Estadual de Feira de Santana (UEFS). Em cada uma delas, deixou marcas de curiosidade e trabalho com afinco, desbravando áreas desconhecidas e ajudando a organizar instituições.

Há poucos anos, porém, deixou (em suas palavras) rede e maniçoba na Bahia para enfrentar a Amazônia, um sonho antigo. Seu entusiasmo inesgotável agora rende frutos para o Instituto Tecnológico Vale (ITV), em Belém. No final de 2014 ela protagonizou a parceria entre o ITV e o Museu Paraense Emílio Goeldi para executar a tarefa hercúlea de catalogar e estudar as plantas da serra dos Carajás, no Pará, que deve ser concluída em fevereiro de 2018. A região, uma ilha de vegetação mais rasteira em meio à floresta amazônica típica, tem uma profusão de espécies raras de bichos e plantas que só existem ali e correm risco devido à mineração e à pecuária.

“É uma biodiversidade única, maravilhosa, espetacular”, disse ela no final de agosto em palestra no Congresso Nacional de Botânica, no Rio de Janeiro, onde conversou com Pesquisa FAPESP durante o horário de almoço depois de uma noite de pouco sono. Resolveu aperfeiçoar a apresentação, na véspera, enquanto esperava a retransmissão de um jogo do Corinthians. Apesar de saber que o gol havia sido marcado no último minuto se envolveu tanto no trabalho que, quando viu, tinha perdido. Ela declara que ser corintiana é um ponto que tem em comum com o primeiro marido, de quem se separou ao mudar-se para Feira de Santana. Os três filhos são a outra conexão. Atualmente é casada com o botânico britânico Ray Harley.

Sem se deixar abater por um problema de audição sério, Ana parecia uma celebridade no congresso. Difícil resistir à analogia com suas plantas prediletas, a família das eriocauláceas: as populares sempre-vivas.

| Idade |

| 71 anos |

| Especialidade |

| Botânica |

| Formação |

| Graduação em história natural (1967) pela Faculdade Frassinetti do Recife, mestrado (1970) e doutorado (1978) pela Universidade de São Paulo |

| Instituição |

| Universidade de São Paulo (1975-1996), Universidade Estadual de Feira de Santana (desde 1996), Instituto Tecnológico Vale (desde 2014) |

| Produção científica |

| 250 artigos e capítulos de livro, 14 livros, além de orientações ou coorientações de doutorado, mestrado e supervisões de pós-doutorado |

Sua trajetória envolve muitas mudanças. O que conduz esses movimentos?

Eu sou nordestina, pernambucana. Nasci em Pesqueira, no meio da Caatinga, e caí em São Paulo. Mas eu sempre dizia que queria voltar para o Nordeste, para minhas origens.

Por que você foi para Feira de Santana, e não Recife?

Em Recife já estava tudo feito, eu seria mais uma, e queria mostrar que era possível fazer algo do início. Um dia, quando estava na USP, recebi a divulgação de uma vaga de taxonomia de angiospermas com ênfase em monocotiledôneas na UEFS. Quando abri, achei que fosse um sinal, bem a minha área. Cheguei em casa e disse para o marido e os filhos: “Vou fazer esse concurso. Um deles me chamou a atenção. ‘Mãe, é para professor assistente’. Respondi: ‘Qual é o problema? Estou me aposentando da USP, posso fazer isso’”. No outro dia de manhã eu estava no laboratório e tocou o telefone. Era Fábio França, coordenador da área de botânica da UEFS, me convidando para integrar a banca. Eu disse que não podia aceitar porque queria concorrer, a não ser que houvesse um professor substituto ao qual a vaga fosse destinada. Se eles quisessem uma velhota meio saracoteadora, eu iria. Mas, antes, propus uma visita para explicar o que queria fazer. Se não houvesse condições, não iria. Quando cheguei, um monte de gente me esperava. A reitora já queria propor o mestrado, mas expliquei que com apenas um doutor não era possível. Eu sabia que os professores tinham mestrado, tinha visto os currículos de todos eles. Fiz o concurso e não tirei 10. Tirei 9,9 no currículo porque não pus resumos que tinha apresentado em congressos. No resto, tirei 10. Meu ex-marido trabalhava no Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura de São Paulo e disse que Feira de Santana era demais para ele, que não ia. Minha filha mais nova já tinha 21 anos, os três estavam na universidade e avisei, “Estou indo”. E fui.

A conquista foi construir o curso?

Exatamente. Cursei história natural na Faculdade Frassinetti do Recife. Minhas amigas que foram para a pesquisa diziam: “Você consegue tudo porque trabalha na USP, vem para cá ver os nossos problemas”. Eu dizia que quando pudesse me aposentar mostraria que é possível fazer pesquisa de boa qualidade em qualquer lugar, basta disposição.

Então você se aposentou pela USP e mostrou que dava para trabalhar em Feira de Santana.

Eu tinha a vantagem de conhecer muita gente, saber o caminho das pedras, perceber quando dá e quando não dá. Tive sorte também de ter uma reitora, Anaci Paim, que ficou encantada com a possibilidade de eu ir para lá. O governador da Bahia tinha declarado que queria melhorar o nível das universidades, com contratação de professores visitantes que fossem doutores. Fui a primeira doutora a chegar na área de Botânica da UEFS, no corpo docente só havia mestres e especialistas. Então fizemos um plano de capacitação de cinco anos para todos fazerem doutorado. Conversei com vários professores da USP, para recebê-los depois de aprovados na seleção. O planejamento era que em cinco anos montaríamos o curso de mestrado e em sete anos o de doutorado. Cheguei em fevereiro de 1996, em março de 2000 implantamos o mestrado e em março de 2002 o doutorado. Hoje o curso de Botânica em Feira de Santana é nível 5 na avaliação da Capes.

Flora Brasiliensis

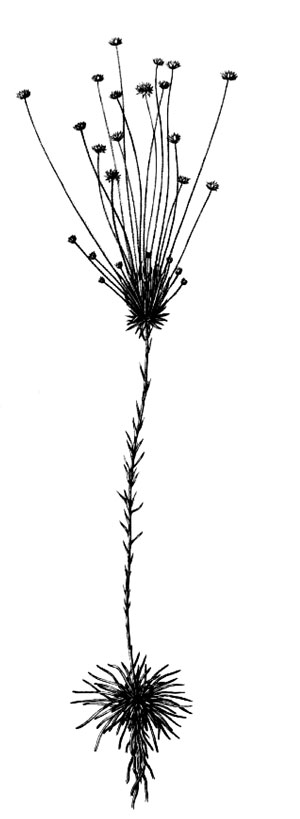

Sempre-vivas: Paepalanthus speciosus e…Flora BrasiliensisForam quase 20 anos lá?

Em 2008 decidi sair porque estava cuidando da minha mãe. Ela tinha quase 90 anos e sofria de diabetes. Queria morar em Salvador e era muito difícil ir e voltar todos os dias. Nos anos anteriores eu era pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, era muito desgastante. Pensei em pedir demissão, mas, como eu tinha mais de 60 anos e mais de 12 anos de trabalho lá, fui aconselhada a pedir uma aposentadoria proporcional, assim continuaria na instituição. Parei de dar aulas na graduação porque já começava a ter problema auditivo, o que é muito limitante para dar aula. Preciso de outra pessoa junto comigo e quase não interajo com os alunos devido à pouca audição. Continuei dando aulas na pós-graduação para turmas pequenas e ainda tenho dois doutorandos. Mas em agosto de 2014 a bióloga Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, da USP, me ligou e disse que estava trabalhando no ITV. A instituição queria fazer um convênio com o Museu Paraense Emílio Goeldi para estudar a flora de Carajás. Ela disse algumas palavras-chave para mim: Amazônia e campo rupestre! Uma semana depois fui conversar com eles e telefonei para o Ricardo Secco, do Goeldi, “Junte todos que vou aí para fazermos um convênio”. Quando cheguei, estavam todos lá e contei que se eles assinassem o convênio para trabalharmos juntos em Carajás eu iria para Belém. Redigimos um documento com metas que todos diziam ser impossível cumprir. O ITV já tinha dito que me daria todas as condições de fazer, só era preciso trabalhar. Foram três anos intensos. Às vezes, passamos de 10 a 15 dias no campo a cada mês. Outras vezes até mais, 20 dias. Era importante para mim que meu atual marido, Ray Harley, pudesse me acompanhar. Ele é botânico também e sobe serra com mais força até do que eu, apesar de ter 10 anos a mais.

Ele é inglês?

É. Eu o conhecia desde 1968, quando veio para uma expedição da Royal Society em Xavantina, Mato Grosso. Eu estava fazendo parte do mestrado na Universidade de Brasília com a Graziela Maciel Barroso. Ela foi convidada para ir ao acampamento e fui junto. Lá conheci o Ray e ficamos amigos desde então. Ele era casado, depois se separou e casou de novo, eu me casei e tive filhos. Tivemos projetos conjuntos entre a USP e o Jardim Botânico Real de Kew, na Inglaterra, onde ele trabalhava. Um ano depois que fui para a UEFS ele se aposentou, ganhou uma bolsa para a Bahia e resolveu morar em Feira de Santana. Estávamos os dois solteiros. Depois de 30 anos começamos a namorar, mas não tínhamos pensado em nos casar. Compramos uma casa em Rio de Contas, no sul da Chapada Diamantina, na Bahia. Metade de cada um, não era para ser como casal. Mas durante uma excursão umas abelhas me pegaram em cheio no rosto. Fiquei muito inchada, a médica pediu uma radiografia e viram que tenho a síndrome de Paget, um problema do metabolismo que retira o cálcio dos ossos e deposita em outro lugar. É uma doença genética incurável que no meu caso leva à surdez, porque vai preenchendo os ossos do crânio. É mais comum na Holanda e no norte da Inglaterra, ninguém aqui conhecia. Pesquisei na internet e encontrei um médico especialista no Recife, Francisco Bandeira. Ele tinha feito um pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, para trabalhar com metabolismo exatamente onde a incidência dessa doença é grande. Quando voltou para Recife, percebeu que vários pacientes que ele tratava como portadores de artrose, na verdade tinham Paget, o que ele atribuiu à presença holandesa que houve na região. Fui para Recife e fiz o que chamavam de tratamento de choque, fiquei internada no hospital por duas semanas com medicação na veia. Fiquei na casa dos meus pais, que ainda moravam lá. O Ray estava na Inglaterra e ligou assim que saí do hospital. Depois de conversar comigo, falou com meu pai e pediu minha mão em casamento. Fiquei surpresa, não era nosso plano. Mas ele tinha descoberto uma Associação de Paget na Inglaterra e se fôssemos casados eu teria acesso a mais tratamentos. Ele disse, “Eu gosto de você, quero ficar com você toda a vida, quero casar com você”. Três meses depois, nos casamos na Inglaterra. Nem posso falar mal da doença, até me casei com meu segundo marido por causa dela. Estamos casados há 17 anos.

Voltando para a pesquisa: o tipo de projeto que envolve muita gente, como o do ITV, propicia a formação de recursos humanos. Isso é importante para você?

Sim. Sempre priorizei a formação de recursos humanos, acho que passaram pelas minhas mãos mais de 100 alunos hoje espalhados em várias regiões do país e até fora, são o meu orgulho. O ITV se associou ao CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] para a implantação de 50 bolsas de pesquisa. No ano passado o instituto elaborou um programa de pós-doutorado com a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior], também no modelo da associação público-privado. No mestrado em desenvolvimento sustentável dou aula sobre espécies ameaçadas, endêmicas e raras, além das leis que controlam sua ocorrência em áreas onde há utilização dos recursos naturais. As coletas de plantas em Carajás, ligadas ao licenciamento da mineração, iniciaram-se na década de 1970 e em 2015 partimos de cerca de 300 espécies conhecidas para mais de mil. Quando concluída, a flora da canga, nos afloramentos ferríferos, representará mais de 10% da flora registrada para o Pará inteiro. Certamente esse dado não corresponde à real diversidade do Pará, o que temos é ainda um enorme desconhecimento dessa flora e muitas lacunas a ser preenchidas. O paradigma de se é possível ter compatibilização de desenvolvimento sustentável com a utilização de recursos naturais e da floresta me instiga muito. E tem outras perguntas: será que canga é realmente campo rupestre? Que adaptações ela tem? Não são só perguntas práticas, mas acadêmicas mesmo.

Flora Brasiliensis

… P. steudelianusFlora BrasiliensisVocê não sabe as respostas?

Não, ainda não existem as respostas. Teve uma mesa-redonda de campos rupestres aqui no congresso, eu disse ao Pirani [José Rubens Pirani, professor da USP] que as questões que eles estavam discutindo eram as mesmas que tínhamos há 30 anos, quando ele foi meu primeiro aluno de iniciação científica. Levou esse tempo todo para começarmos a entender que flora é aquela, de onde ela vem, como pode ter campo rupestre em Minas separado da Bahia. Os gêneros são mais ou menos os mesmos, mas com uma diversidade diferente, as espécies são outras. Sabemos que a serra do Espinhaço, em Minas e na Bahia, está levantada desde o período Cretáceo, assim como Carajás, que a vegetação das cimeiras está lá desde o Terciário. Se conhecermos melhor, fica mais fácil conservar o que precisa ser conservado. Porque não é possível preservar todas as populações, mas algumas precisam ser mantidas para não levarmos espécies à extinção.

O que vocês descobriram de mais interessante sobre Carajás?

É o conjunto dos dados. As áreas em Carajás sobem e descem ao longo do tempo geológico e cria-se uma flexibilidade na superfície que forma os mais variados ecossistemas. Tem todo esse sistema de lagoas. As plantas que estão nas lagoas permanentes são diferentes das encontradas nas lagoas temporárias, devem ter origens evolutivas distintas. É muito complexo, e é isolado como se fosse uma ilha no meio de uma floresta impenetrável. Provavelmente boa parte das espécies teve origem em especiação local. Estamos estudando e tentando juntar tudo.

Houve descobertas mais marcantes no levantamento?

Um dia, Rodolfo Jaffé [biólogo, pesquisador do ITV] trouxe umas raízes estranhas perguntando o que eram. “Ficam na caverna, parece um monte de pelos”, ele contou. Eu disse para ele marcar uma viagem e lá fomos. A entrada da caverna é muito pequena, você tem que se arrastar no chão. Quando entrei, tinha um guano [fezes] de morcego bem no meio do caminho, caí no meio dele. A caverna é maravilhosa e aquelas raízes só nascem onde a água percola e bate nas que correm paralelamente ao solo. Coletamos, olhamos na lupa e no microscópio, tinha estrutura de raiz. Extraímos DNA, comparamos com banco de dados e conseguimos identificar até gênero, uma delas até espécie. Eram coisas diferentes, todas dicotiledôneas. Foi espetacular, estamos publicando agora.

Você fez levantamento de flora de outros biomas?

Comecei com a Caatinga no Instituto de Pesquisas Agronômicas em Recife, sob orientação de Dárdano de Andrade-Lima. Depois, quando cheguei a São Paulo, passei a trabalhar com campos rupestres na serra do Cipó e na parte norte da cadeia do Espinhaço. Quando fui para a Bahia um dos atrativos era a Chapada Diamantina. Em Feira de Santana, além da Chapada Diamantina, trabalhei na Caatinga de novo. Naquela época, meu foco era o semiárido. Com a questão da transposição do rio São Francisco, o governo fez uma chamada para o Instituto do Milênio do semiárido. Nós ganhamos a chamada e durou cinco anos, o projeto contou com mais de 20 instituições do Nordeste e montou grande parte da infraestrutura de pesquisa da UEFS e outras instituições.

arquivo pessoal

Trabalho de campo em Mucugê, Bahia, 1980: Condessa Beatrix Orssich, Raymond Harley, Nanuza Luiza de Menezes, Pat Brennan (da esq. para a dir. atrás); motorista, Ana Giulietti, Graça Sajo, Maria Mercedes Arbo e João Semir (frente)arquivo pessoalEntão o trabalho desse Instituto do Milênio ainda produz resultados?

Sim. Compramos o primeiro sequenciador para plantas no Nordeste, um microscópio eletrônico de varredura, e a pesquisa da rede do Milênio passou a ser um diferencial para a região. Muitos diziam que a flora da Caatinga era pobre e estava quase toda degradada, e provamos que não. Fizemos a primeira lista de espécies do semiárido brasileiro incluindo todos os tipos de vegetação, foi uma das bases para a elaboração da lista da flora do Brasil, concluída em 2010. A transição da vegetação da Caatinga para a de Cerrado de altitude e os campos rupestres, entre mil e 2 mil metros de altitude, é espetacular.

Como define a importância de se conhecer a flora?

Levantar os dados disponíveis em bancos de dados públicos e fazer modelagem, por exemplo, é uma atividade importante. Porém, fazer isso complementar todas as lacunas, esse é o diferencial. Quando tivermos o banco de dados autenticado de Carajás, não vai ter outro tão completo. São 16 mil, até 20 mil registros de uma mesma área que poderão ser trabalhados em termos de modelagem, distribuição das espécies, relação com mudanças climáticas, áreas mínimas para conservação e muito mais. Os estudos na serra dos Carajás, incluída no domínio da floresta amazônica, pode ser um modelo de como avançar para o preenchimento das lacunas de conhecimento na flora dessa região. Também pode responder a perguntas que tenho na cabeça há muito tempo e outras novas, por exemplo: a flora das cangas de Carajás é similar à das cangas de outras regiões do país? Quais os principais mecanismos de especiação das espécies endêmicas das cangas? Como a longa história geológica da serra dos Carajás e as flutuações climáticas do Quaternário podem ter estimulado essa especiação?

Como você compara a maneira como trabalhava antes e como vai ser depois? Hoje é possível integrar ecologia, modelagem, sequenciamento genético. Muda muito a forma de se trabalhar, as questões formuladas?

Sempre gostei de trabalhar com especialistas de várias áreas. Em Feira de Santana, por exemplo, por causa do Instituto do Milênio, tínhamos uma boa relação com pesquisadores da fitoquímica e farmacologia. Parte do material coletado ia para o herbário da UEFS e outra parte mandávamos para a UFBA [Universidade Federal da Bahia], onde se fazia uma triagem das substâncias mais promissoras para doenças do próprio semiárido, como esquistossomose e doença de Chagas. Lá e na Universidade Federal da Paraíba era feita a parte mais detalhada da química. Na Fiocruz, faziam testes in vitro das substâncias mais promissoras, para depois continuar os estudos. No ITV não são instituições diferentes, são mesas contíguas na mesma sala. Posso conversar com um colega e trocar ideias, decidir testar, fazer modelagem ou outras coisas, vamos para o campo juntos. Essa proximidade é algo novo para mim. Tenho todos os equipamentos ali, tenho o Museu Goeldi com o herbário e todos os pesquisadores. Vou dormir, acordo com uma ideia e vou realizar. Tem gente que não gosta desse ambiente, reclama do barulho. Mas para mim não tem problema: basta tirar o aparelho de ouvido e me concentro muito no que estou fazendo.

Os prêmios que você tem recebido, como esse recente da Sociedade Botânica da América, dos Estados Unidos, o que representam neste momento em que está concentrada em avançar na pesquisa científica?

O prêmio foi a minha inclusão como “Corresponding Member” por toda a vida da Sociedade Americana de Botânica, com direito a receber todas as edições do American Journal of Botany. Um reconhecimento importante. Em 2013 recebi uma homenagem do Instituto Smithsonian, dos Estados Unidos, como principal pesquisadora daquele ano na América Tropical. Acho que isso contou bastante na seleção para este prêmio mais recente. Era difícil ganhar como taxonomista, hoje o foco da pesquisa é muito mais em genética. Acho que nos dois casos eles quiseram premiar o avanço que fizemos em sistemática no Brasil. Por isso, ofereci a homenagem a todos os meus alunos, ex-alunos, aos que eles orientaram. Meus filhos, netos e até bisnetos científicos. Mesmo nos bisnetos eu sinto que ainda tem ali o que ensinei. Então acho que é muito mais pelo que formei, que está distribuído no país inteirinho e fora do país, mais do que algo que eu tenha publicado em uma revista de alto impacto. O impacto conjunto é muito mais relevante para o país.

joão marcos rosa

Trabalhando na flora de Carajás este ano no herbário do projeto, com o técnico Lourival Tiskyjoão marcos rosaCom isso tudo, suas plantas favoritas ainda são as eriocauláceas?

São, mas não fui eu que escolhi. Ainda no Recife eu tinha aberto uma flor de eriocaulácea. Achei muito difícil, não entendi nada e deixei para lá. Mas o Aylthon Brandão Joly [1924-1975], o maior especialista de algas que já tivemos, decidiu se dedicar a plantas superiores, porque quase ninguém as estudava em São Paulo, e começou um levantamento da flora da serra do Cipó. Eu tinha feito mestrado na USP e voltei a Recife para trabalhar no Instituto Agronômico de Pernambuco, onde havia feito a iniciação científica. Mas meu marido não quis ficar, acabamos voltando a São Paulo e fui perguntar ao Aylthon se eu podia ter uma bolsa da FAPESP para fazer doutorado. Eu queria fazer a revisão do gênero Byrsonima, com que trabalhei no mestrado, mas ele impôs uma condição: que eu estudasse eriocauláceas da serra do Cipó. “Elas são muito bonitas”, ele disse. “E muito difíceis também”, respondi. “É por isso que estou dizendo para você estudar.”

E depois você continuou com elas?

Sim. Acho que tudo aquilo que a gente estuda intensivamente, se apaixona. Se é difícil, melhor ainda. Nanuza trabalhava com veloziáceas, a Walquíria Monteiro com anatomia de eriocauláceas. Íamos para a serra do Cipó com os alunos, como a Marlies e o Ivan Sazima, o João Semir. Aylthon Joly os levou depois para a Unicamp porque estava formando o departamento. Ele quis me levar também, mas meu marido tinha emprego aqui e argumentei que, se eu fosse para Campinas, quem ficaria na USP para dar aula de taxonomia de angiospermas? Mas antes do Aylthon se aposentar na USP, em abril, fomos para a serra do Cipó e ele estava com muita tosse. Chovia muito, então ele disse que ficaria no hotel para fazer uma chave de identificação para as famílias da serra do Cipó sem usar as flores. À noite nos mostrou esse trabalho, um documento precioso. Voltamos para São Paulo e ele continuou com tosse. Faleceu naquele mesmo ano, foi um câncer de pulmão rapidíssimo. Continuei o doutorado sob orientação do Carlos Bicudo, especialista em algas de água doce, e resolvemos continuar o sonho do Aylthon Joly na serra do Cipó. O conhecimento sobre o local cresceu muito e decidiu-se que deveria ser um parque. Os trabalhos que fizemos na USP sempre tinham um objetivo maior e buscávamos transferir o conhecimento para os alunos.

Mas sua situação hoje não fica atrás.

Eu ainda me sinto da USP, de Feira de Santana, da Amazônia e do ITV. Porque em todos esses lugares deixei uma semente que são meus amigos, meus filhos, meus amores. Acho que sou do Brasil, nunca pensei morar fora apesar de ter família por todos os lados. Minha filha mais velha mora em Brasília, o segundo casou com uma espanhola e mora em Sevilha, a terceira casou com um escocês e mora em Munique. E os filhos do Ray, o mais velho vive na França e a outra, na Inglaterra. Juntos, temos 10 netos. Os dele eu também considero meus netos. Gosto de ser avó, de levar presentes para os netos, de estar com eles. Por isso acho que no ano que vem não quero mais ter tantos compromissos – quando assumo um compromisso não gosto de deixar pela metade. No ITV existem várias pessoas que podem tocar o trabalho. Foi a mesma coisa na USP e em Feira de Santana. É preciso perceber quando já não estou contribuindo como contribuía e deixar espaço para que os outros cresçam.