Mais de 170 anos após a criação da primeira instituição de ensino superior no Brasil, no final da década de 1980 os primeiros indígenas começaram a ingressar em cursos de graduação nas universidades brasileiras. Essa presença se intensificou a partir deste século, quando foram defendidas as primeiras teses de doutorado. Hoje, é um fenômeno em ascensão, caracterizado pelo desenvolvimento de pesquisas que permitem a proposição de novas questões para diferentes campos do saber, que vão de estudos etnográficos à educação, passando por análises sobre agroecologia e sustentabilidade.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 900 mil indígenas de 300 etnias no país, que são falantes de 170 línguas (ver Pesquisa FAPESP nº 273). Carlos José Ferreira dos Santos, ou Casé Angatu, professor das instituições baianas Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Universidade Federal Sul Bahia (UFSB), explica que a entrada no ensino superior se tornou possível a partir da reorganização do movimento indígena nos anos 1970, que passou a se articular politicamente. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foram reconhecidos os direitos de populações originárias em relação aos lugares tradicionalmente habitados por elas, à manutenção de seus modos de vida, tradições e línguas. Também delegou-‑se à União a responsabilidade pela demarcação de suas terras.

Gersem dos Santos Luciano, do Departamento de Educação Escolar Indígena da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), faz parte da geração de pioneiros a ingressar no ensino superior. Oriundo do povo Baniwa, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Luciano graduou-se em filosofia na Ufam, em 1995. Em 2006, defendeu mestrado em antropologia social, com dissertação sobre desenvolvimento sustentável, na Universidade de Brasília (UnB), instituição onde, cinco anos depois, concluiu o doutorado sobre educação escolar. “A primeira geração de pesquisadores indígenas a entrar nas universidades cresceu escutando que seus povos deixariam de existir. E isso nos motivou a elaborar estudos sobre culturas, tradições e conhecimentos próprios, como forma de reafirmar nossa identidade”, explica.

Edgar Corrêa Kanaykõ EtnografiaDepois de prontas, peças produzidas em disciplina sobre saberes tradicionais, na Universidade Federal de Minas Gerais, são queimadas conforme a tradição XakriabáEdgar Corrêa Kanaykõ Etnografia

Luciano conta que a chegada dos primeiros indígenas na pós-graduação levou a uma situação inusitada, na sua percepção. “Os antropólogos brancos passaram séculos elaborando afirmações sobre nossos modos de vida e, de repente, se depararam conosco nas universidades. Para nós foi uma oportunidade de contestar certas visões sobre nossas tradições, em um momento caracterizado por uma postura de estranhamento de ambos os lados”, recorda. Superada essa primeira etapa, Luciano avalia que, hoje, a relação se caracteriza pelo aspecto colaborativo e as equipes de investigação procuram contar com pesquisadores indígenas e não indígenas. “Antes, todos os doutores eram brancos. Atualmente há vários indígenas doutores, o que permite mudar a qualidade do diálogo.” Para ele, essa mudança já gera impactos na produção científica de diferentes áreas, como antropologia e história. “Nós também passamos a definir o que é prioritário como tema de pesquisa.”

A entrada de indígenas no sistema universitário se beneficiou igualmente da disseminação de estudos pós-coloniais, que permitiram romper com a ideia da existência de uma narrativa histórica única e passaram a valorizar os saberes de habitantes nativos. Carlos José Ferreira dos Santos, da Uesc, explica que antropólogos como Darcy Ribeiro (1922-1997), Manoela Carneiro da Cunha, da Universidade de São Paulo (USP), João Pacheco de Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Eduardo Viveiros de Castro (Museu Nacional-UFRJ) colaboraram para trazer para o Brasil o pensamento de teóricos pós-coloniais, como o sociólogo jamaicano Stuart Hall (1932-2014) e o crítico indobritânico Homi K. Bhabha, abrindo espaço para que os indígenas se tornassem sujeitos – e não apenas objeto – de pesquisas científicas.

Pesquisas sobre a própria tradição permitem reafirmar a identidade dos povos originários

Morador do território tupinambá Olivença, na aldeia Taba Gwarini Atã, em Ilhéus, na Bahia, Santos graduou-se em história na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 1989. No mesmo ano, ingressou no mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com dissertação finalizada em 1995 e publicada em livro sob o título Nem tudo era italiano – São Paulo e pobreza (1890-1915) (Annablume, 1998). “Nesse trabalho, procuro retratar a cidade da perspectiva de indígenas, caboclos e caipiras”, conta. Já no doutorado, defendido há 15 anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, Santos mapeou a população indígena de duas comunidades em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Publicado em 2016 na revista francesa Brésil(s) – Sciences humaines et sociales, o artigo “Ethnologie brésilienne. Les voies d’une anthropologie indigène” assinado, entre outros pesquisadores, por Dominique Tilkin Gallois, do Departamento de Antropologia da USP, avança na reflexão ao propor conceitos como “ecumenismo antropológico”, “antropologia transepistêmica” ou “autoetnografias” para explicar as características de pesquisas produzidas por indígenas na antropologia, um dos campos pioneiros a registrar a entrada desses estudiosos. Por meio desses conceitos, o texto defende que tais autores conseguem estabelecer diálogos inusitados entre os saberes tradicionais e os conhecimentos adquiridos no âmbito das universidades.

Considerado por Viveiros de Castro como a “primeira tentativa sistêmica de antropologia simétrica ou contra-antropologia”, um livro que se tornou exemplar para ilustrar essas novas possibilidades de produção de conhecimento é A queda do céu (Companhia das Letras, 2015), escrito pelo xamã e líder yanomami Davi Kopenawa e o antropólogo francês Bruce Albert. Publicada originalmente em 2010, na coleção francesa Terre Humaine, a obra retrata a sociedade, a história e a cultura yanomami a partir de relatos de Kopenawa feitos a Albert durante mais de 30 anos.

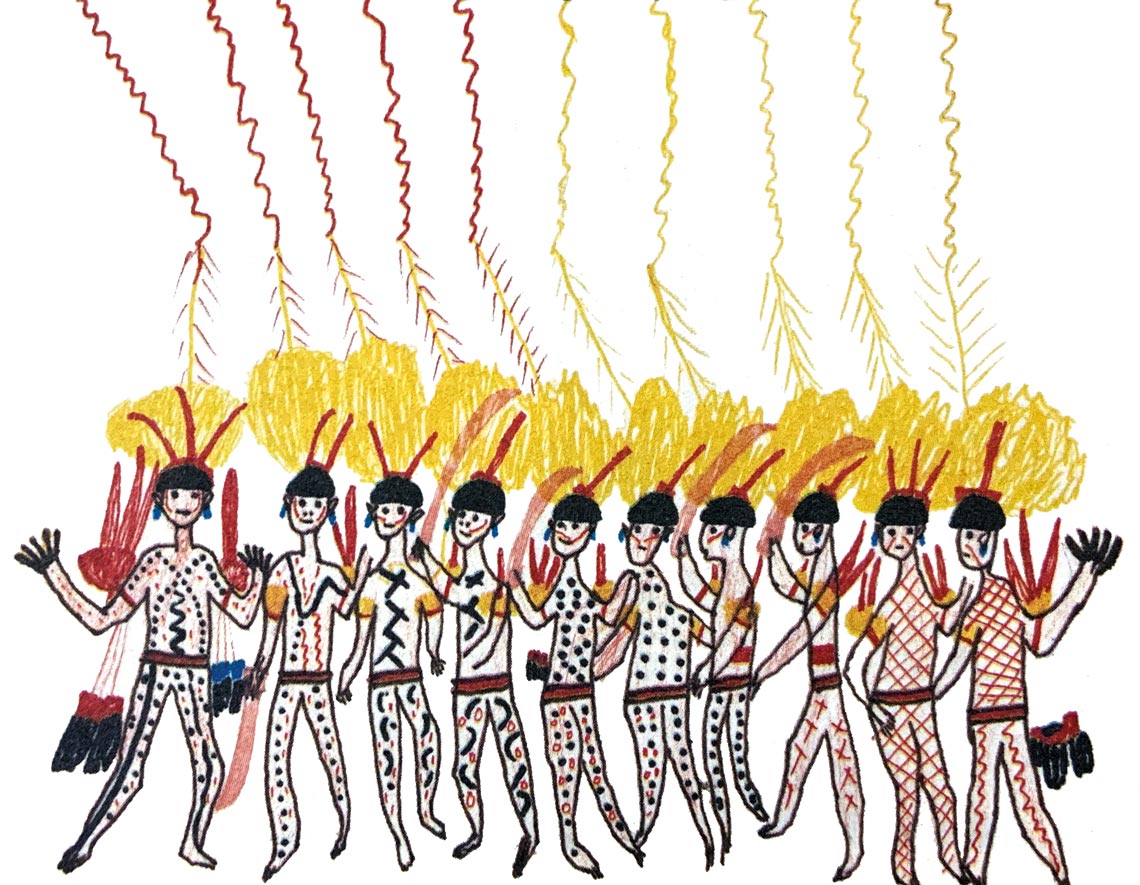

Ibã Huni Kuin / Mahku / UFACCriada por coletivo indígena da Universidade Federal do Acre, obra retrata rituais com ayahuascaIbã Huni Kuin / Mahku / UFAC

A compilação de histórias mítico-cosmológicas é uma tendência que marca pesquisas recentes conduzidas por indígenas. Outro exemplo desse movimento é o trabalho do antropólogo Gabriel Sodré Maia, do povo Tukano, do Alto Rio Negro, em região da Amazônia onde convivem cerca de 20 grupos indígenas. Desenvolvida na Ufam, sua dissertação explica um conjunto de rituais e cerimônias que fazem parte da cultura de seu povo, sistematizando conhecimento até então transmitido apenas oralmente. Na pesquisa de doutorado, atualmente em curso na mesma instituição, Maia estuda como as frutas são coletadas, preparadas, processadas, conservadas e consumidas pelos Tukano.

Do mesmo modo, o trabalho de evidenciar o conhecimento indígena no universo acadêmico permeia a trajetória da bióloga Raquel Sousa Chaves, do povo Tupinambá, do Baixo Tapajós, no Pará. Durante o mestrado em ciências biológicas desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), ela se valeu da experiência com o manejo da mandioca, principal cultura de grupos que vivem na região do Baixo Tapajós, para analisar como características dos solos influenciam o cultivo do alimento. Em sua pesquisa, estudou roças em comunidades ribeirinhas, diferentes tipos de solo e o quanto cada produção era destinada para o mercado ou consumida pela própria comunidade. “Agricultores locais que cultivam mandioca priorizando questões mercadológicas atuam com um número reduzido de variedades, o que acaba levando à perda de diversidade genética. Já aqueles que trabalham com o alimento para o autoconsumo colaboram para a manutenção da agrodiversidade, na medida em que investem em múltiplas variedades”, constata Chaves, que atualmente faz doutorado em antropologia na UnB.

Após o mestrado, Chaves recorreu a uma associação local para organizar a produção agrícola de sua comunidade, em parceria com a irmã, Mariane Sousa Chaves, que fez mestrado em agroecologia. Desde 2018, o grupo está produzindo e comercializando dois novos produtos: uma bebida fermentada, chamada mani-oara, e um tempero, denominado manibé, ambos feitos com mandioca. “Com o conhecimento sistematizado na pós-graduação, conseguimos colocar no mercado produtos elaborados tradicionalmente”, conta.

Educação de base

Além de estudos relacionados com a cultura e as tradições originais, outro campo de atuação desses pesquisadores envolve a educação escolar. Logo após concluir a graduação, durante dois anos, entre 1997 e 1999, Luciano, da Ufam, ocupou o cargo de secretário de Educação de São Gabriel da Cachoeira, município onde cerca de 80% da população é indígena, de etnias como Baniwa, Karapanã, Kuripako, Tukano e Tuyuka. “Até meados dos anos 1980, as escolas da região proibiam que alunos indígenas falassem suas línguas e praticassem costumes tradicionais. Nos anos em que fui secretário, mudamos o arcabouço legal, de maneira que as instituições passaram a incluir esses conhecimentos na grade curricular”, destaca Luciano, coordenador da área de educação indígena do Ministério da Educação (MEC) entre 2008 e 2012.

Davi Kopenawa e Bruce Albert / A queda do céu / Companhia das LetrasDesenho feito por Davi Kopenawa está em livro publicado emDavi Kopenawa e Bruce Albert / A queda do céu / Companhia das Letras

A incorporação de saberes tradicionais na escola também foi um dos resultados obtidos por Eliane Boroponepa Monzilar como parte de sua pesquisa de doutorado, defendida neste ano. Graduada em ciências sociais em 2005 pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Monzilar elaborou uma tese com capítulos autobiográficos, em que descreve seu processo de escolarização, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, analisa o desenvolvimento da educação escolar indígena no Brasil e traça um panorama etnográfico e histórico do povo Balatiponé-Umutina, que vive em Mato Grosso. Em sua reflexão, Monzilar lembra que em 1945 o etnógrafo e fotógrafo gaúcho Harald Schultz (1909-1966) estimou no livro Vinte e três índios resistem à civilização (Melhoramentos, 1953) em pouco mais de 20 pessoas a população Balatiponé-Umutina. O relato levou antropólogos e sociólogos a prever a extinção desse povo e de sua cultura. “Nos anos 1990, quando os primeiros indígenas se tornaram professores da educação básica e começaram a incluir conhecimentos tradicionais no currículo escolar, nossas tradições recobraram vida”, afirma.

A educadora observa que há 600 pessoas na aldeia Balatiponé-Umutina hoje, a maioria crianças e jovens, reunindo não apenas indígenas da própria etnia, como também dos povos Paresi, Nambikwara, Bororo, Bakairi, Irantxe, Kayabi, Terena e Chiquitano. Monzilar, que fez parte de seu doutorado em instituições no Suriname e na Colômbia, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), é professora da escola de educação indígena da aldeia, que atende 120 alunos, do ensino fundamental ao médio. “A partir do universo do trabalho na roça, fazemos correlações com ensinamentos da matemática, por exemplo. E em visitas a lugares sagrados na floresta conhecemos as árvores que integram o ecossistema da região. ”

Sallisa Rosa / Série Facões, 2018 - em processo / Impressão offset sobre papel, 30 x 42 cm / Cortesia da artistaTrabalho de Sallisa Rosa, artista de origem indígena nascida em Goiânia (GO), mostra facão como símbolo de resistência e sobrevivênciaSallisa Rosa / Série Facões, 2018 - em processo / Impressão offset sobre papel, 30 x 42 cm / Cortesia da artista

Ao estabelecer diálogos entre conhecimentos tradicionais e acadêmicos, pesquisadores indígenas têm ampliado o escopo de reflexão sobre assuntos historicamente investigados nas universidades. É o caso de Francisco Apurinã, graduado em administração e morador da terra indígena de Camicuã, localizada entre o Amazonas e o Acre. No mestrado em sustentabilidade, realizado na UnB, ele analisou os impactos do licenciamento ambiental para a construção de duas rodovias que cortam terras indígenas no Acre, inclusive sobre os costumes tradicionais das populações nativas. Já no doutorado, concluído na mesma instituição, estudou os impactos do licenciamento ambiental, mas a partir de perspectivas etnográficas e espirituais. “As terras do povo Apurinã são cortadas ao meio pela BR-317 e analiso as consequências desse empreendimento nos lugares sagrados”, explica.

Dedicada a pesquisar os impactos de grandes empreendimentos na saúde de comunidades indígenas, a enfermeira Rayanne Cristine Máximo França, mestranda no programa de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional e pesquisadora do Laboratório de Saúde do Trabalhador e Saúde Indígena, da UnB, trabalha com um conceito ampliado de saúde, que contempla a ideia de “injustiça ambiental”. “Esse conceito começou a ser utilizado há cerca de 15 anos e considera a relação vital dos indígenas com a terra em que vivem”, diz França, da etnia Baré, do Amazonas. Com isso, ela pretende analisar casos de injustiça ambiental, a exemplo de estudo ainda inédito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), segundo o qual 56% da população yanomami apresenta contaminação por mercúrio acima do limite considerado razoável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A contaminação pode estar relacionada ao aumento dos garimpos ilegais na região, que utiliza o metal no processo de extração do ouro. “Pretendo pesquisar como problemas ambientais afetam a saúde dos povos indígenas”, informa.

Países como Canadá e Austrália também discutem a melhor maneira de integrar saberes tradicionais a estudos acadêmicos em áreas como medicina e preservação ambiental, informa reportagem da Times Higher Education, publicada em junho deste ano. Na Colômbia, a Universidad de Antioquia dispõe de um programa de formação de professores indígenas, a licenciatura Pedagogía de la Madre Tierra, que oferece disciplinas como saberes e práticas ancestrais, assuntos jurídicos sobre a saúde e perspectivas interculturais.

No Brasil, Luciano, da Ufam, avalia que nos últimos 20 anos os estudos de populações originárias, desenvolvidos em torno de seus próprios universos, têm contribuído não apenas para o resgate de identidades e a valorização de saberes tradicionais, mas também para ampliar o portfólio temático de investigações acadêmicas. Por outro lado, sua condição de integrante do povo Baniwa o faz considerar indispensável que as comunidades nativas entendam melhor o universo ocidental, inclusive para poder elaborar estratégias de atuação em realidades políticas adversas. “Em um próximo momento, nossas pesquisas deverão envolver esforços para ampliar o conhecimento desse outro contexto”, conclui.

Artigos científicos

CHAVES, R. S. The influence of soil quality and market orientation on manioc (Manihot esculenta) varietal choice by smallholder farmers along the lower Tapajós River, Pará, Brazil. Human Ecology. v. 46, n. 2, 229-39. abr. 2018.

GALLOIS, D. T. Ethnologie brésilienne. Les voies d’une anthropologie indigène. Brésil(s) sciences humaines et sociales. v. 9, mai. 2016.

Livros

LUCIANO, G. S. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Unesco/Ministério da Educação, 2006, 236 p.

MAIA, G. S. Bahsamori: O tempo, as estações e as etiquetas sociais dos Ye’pamahsã. Manaus: Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), 2019, 348 p.

KOPENAWA, D. e ALBERT, B. A queda do céu. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, 769 p.

SANTOS, C. J. F. Nem tudo era italiano – São Paulo e Pobreza (1890-1915). Annablume/Fapesp, 1998, 237 p.