A cada cinco anos e meio, o astrofísico Augusto Damineli tem um compromisso inadiável: observar por cerca de seis meses seguidos a estranha e enigmática Eta Carinae, a estrela mais estudada depois do Sol, distante 7.500 anos-luz da Terra. Tem sido assim desde o início dos anos 1990, quando o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) desafiou o ceticismo de colegas do exterior e propôs duas características centrais da estrela, hoje aceitas e consagradas na literatura científica sobre o tema.

A primeira contribuição explica o comportamento instável da Eta Carinae, que, desde o século XIX, apresenta instabilidades energéticas, às vezes acompanhadas de fortes apagões. Damineli descobriu que a estrela diminui de brilho por aproximadamente 90 dias consecutivos nos comprimentos de onda dos raios X, ultravioleta e rádio (mas não no da luz visível) a cada 5,54 anos. Durante esse apagão periódico, o astro deixa de emitir uma energia equivalente à de 20 mil sóis. Esse fenômeno ocorre – e eis a segunda proposta do astrofísico – porque a Eta Carinae é, na verdade, um sistema binário, composto de duas estrelas, a maior com massa de 90 sóis, e a menor com massa de 30 sóis. Durante o periastro, o ponto mais próximo entre suas órbitas, parte das emissões da Eta Carinae maior, quando observadas da Terra, é bloqueada pela visita invasiva de sua irmã menor.

Em meados de fevereiro deste ano, conforme previsto, o sistema Eta Carinae começou a apresentar seu seletivo apagão. Damineli novamente está a postos, de olho nos dados que estão sendo colhidos por telescópios robóticos idênticos, um instalado no Chile e outro na África do Sul. Pela primeira vez, não precisará ir a campo fazer as medições. “Programei todas as observações até novembro”, diz, com um misto de alegria e alívio. “Não preciso deixar de dar aulas e viajar. Posso até ir para meu sítio, onde tenho internet via satélite, e ver se os telescópios captaram dados.” Nesta entrevista, o astrofísico fala de seus estudos sobre a Eta Carinae e relembra sua trajetória, que incluiu a roça e o seminário antes de desembocar na academia.

72 anos

Especialidade

Estrelas massivas

Instituição

Universidade de São Paulo (USP)

Formação

Bacharel em física pelo Instituto de Física da USP (1973), mestrado e doutorado no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (1976 e 1988)

Produção

78 artigos científicos

Quando foi a primeira vez que ouviu falar da Eta Carinae?

Foi por meio do professor José Antônio de Freitas Pacheco, primeiro chefe do Departamento de Astronomia da USP. Deve ter sido por volta de 1978. Lembro que tiramos o primeiro espectro eletromagnético da Eta Carinae no Observatório Abrahão de Moraes, em Valinhos [SP]. Era algo incompreensível, com muita informação. Naquela época, sabia que era a estrela mais estudada depois do Sol. Havia muita literatura sobre ela na biblioteca. Sabia também que ela tinha sofrido uma grande explosão, como uma estrela supernova, na década de 1840, mas que, em vez de morrer, tinha sobrevivido a esse evento. Todos se perguntavam como isso podia ter ocorrido. As supernovas explodem uma vez e morrem. A Eta Carinae era um mistério que várias pessoas importantes tinham estudado, mas ninguém tinha conseguido resolver. Como só havia a Eta Carinae com esse tipo de comportamento, não dava para compará-la com outras estrelas. Era um ponto fora da curva.

Antes, tinha estudado a Eta Carinae no mestrado ou no doutorado?

Não, mas tinha trabalhado com estrelas binárias sob orientação do Pacheco. Me formei em física na USP em 1973 e, no mestrado em astrofísica, estudei estrelas binárias de raios X. No doutorado, que terminei em 1988, estudei estrelas com mais de 8 massas solares que morrem como supernovas. Me interessei por essas estrelas porque elas produzem oxigênio.

Esse oxigênio vai para onde?

Vai para o meio interestelar, onde se formam os planetas e as estrelas de segunda geração, como o Sol. A Eta Carinae é algo que não deveria mais existir. Segundo a física, ela deveria ter morrido em sua grande explosão. Por isso, ela é uma janela para revisitar um passado distante. É como ter um dinossauro hoje. Mas o problema é que, naquela época, não havia como estudá-la. Ela é envolta por uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira alongada, que chamamos homúnculo, e emite muitas linhas espectrais complicadas. Na luz visível, não conseguimos ver nenhuma das duas estrelas do sistema devido à presença da nebulosa.

O que são linhas espectrais?

São canais de energia. Na televisão e no rádio, a informação chega por canais diferentes. Os átomos dos elementos químicos de uma estrela, como ferro, hidrogênio e hélio, concentram suas linhas espectrais em certos canais. Para ler a mensagem das estrelas, é preciso analisar as emissões de seus átomos. A vida do astrônomo é olhar várias linhas espectrais das estrelas, a partir das quais deduzimos sua temperatura e composição. A estrela é uma orquestra. Pode emitir um pouco de tudo ao mesmo tempo. Nós tentamos descobrir quais instrumentos, ou seja, quais átomos estão “soando” na hora em que observamos. Se há, por exemplo, emissão de linhas associadas ao hidrogênio ionizado, a temperatura atinge cerca de 10 mil graus. Se for hélio ionizado, chega a 30 mil graus.

Quando começou a estudar a Eta Carinae de forma mais sistemática?

No Brasil, por volta de 1987, só eu trabalhava com estrelas de alta massa, com mais de 10 massas solares. Era professor na USP desde 1976. Me sentia um peixe fora d’água. Por meio do Pacheco, conheci um astrofísico italiano, Roberto Viotti, que trabalhava com estrelas de alta massa e tinha feito doutorado sobre a Eta Carinae. Minha vida aqui estava meio complicada. Tinha me separado da minha primeira mulher e estava querendo ir embora. Resolvi fazer um pós-doutorado em 1988 com ele no Instituto de Astrofísica Espacial, em Frascati, perto de Roma.

Arquivo Pessoal

Ao lado de dois irmãos, Damineli (no destaque) posa com os pais Salvatino e Ida no Natal de 1955 em Ibiporã, no ParanáArquivo PessoalAs condições de pesquisa lá eram boas?

Mais ou menos. Não sabia que a ciência italiana tinha sido completamente desmontada. Praticamente não havia verba pública para os institutos de pesquisa. Só tinha dinheiro, e pouco, para as universidades. Além disso, quando cheguei lá, descobri que o Viotti não sabia mais o que fazer para estudar a Eta Carinae. Soube então que havia sido adquirido um detector moderno para o espectrógrafo do telescópio de 1,60 metro no Observatório Pico dos Dias, mantido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica [LNA], em Minas Gerais. Da Itália, pedi para um colega brasileiro obter um espectro da Eta Carinae. Queria testar o novo equipamento. Na observação, apareceu uma emissão interessante em uma linha espectral do infravermelho, em um canal associado ao hélio. Nessa frequência, a estrela emitia energia equivalente à de centenas de sóis. Mas não sabíamos como interpretar esse resultado. Aprendi o que tinha para aprender com o Viotti em espectroscopia e, em 1990, terminei meu pós-doutorado e voltei para cá.

O que fez em seguida?

Comecei a observar a estrela em outros comprimentos de onda. Tinha lido que, em certos períodos, a Eta Carinae tinha apagado temporariamente todos os seus canais de alta energia. Esse tipo de fenômeno normalmente é visto no ultravioleta, mas não tínhamos acesso a satélite para observar nesse comprimento de onda. Então usei o “satélite dos pobres”. Segui no observatório do LNA as emissões de energia em uma linha do infravermelho que se comporta de forma semelhante aos canais de alta energia do ultravioleta. Se as emissões no ultravioleta desaparecessem, também deveria ocorrer algo similar nessa linha do infravermelho. Em maio de 1992, essa linha começou a desaparecer e em junho as emissões zeraram. Acionei o Viotti na Itália, que tinha acesso a um satélite que observava no ultravioleta, mas ele não confiava no meu dado. Disse que tinha uma carreira a zelar e que essas observações feitas por equipamentos eletrônicos abaixo do Equador podiam pregar peças. Ou seja, dados brasileiros tinham de ser vistos com reservas.

Essa não foi a única vez que seu trabalho sobre a Eta Carinae foi questionado.

Em conferências internacionais, quando dizia que meus dados tinham sido obtidos no Observatório do Pico dos Dias, meus colegas não acreditavam. Mostrava fotos do observatório e eles se surpreendiam com a quantidade de bananeiras que havia em cima do morro. Diziam que era um jungle telescope. Não tinham ouvido falar da astronomia do Brasil. Só conheciam nosso futebol. Percebi que tinha de apresentar algo mais consistente para convencê-los. Fiz então uma previsão de que o fenômeno do apagão das emissões iria ocorrer de novo.

Baseado em que fez a previsão?

Usei dados da minha observação de meados de 1992 e compilei informações sobre instabilidades de emissão em várias linhas espectrais da Eta Carinae registradas no passado. Comparei as datas de outros apagões, fiz uns cálculos e vi que, a cada cinco anos e meio, o fenômeno parecia se repetir. Publiquei em 1996 um artigo científico em que previ que outro apagão deveria ocorrer entre o fim de 1997 e o início de 1998. A previsão atiçou os incrédulos. Quem mais impulsionou a minha pesquisa foi o Kris Davidson, do Instituto de Astrofísica de Minnesota, que, em princípio, não acreditou no meu estudo.

A Eta Carinae não deveria mais existir. Deveria ter morrido em sua explosão. É como ter hoje um dinossauro

Como ele via o sistema Eta Carinae?

Davidson tinha mostrado que a Eta Carinae era uma estrela que não estava nascendo, como muitos pensavam, mas sim morrendo. No entanto, ele achava que era uma única estrela e a proximidade de sua morte a levava a ter esses apagões. Também não acreditava que se tratava de um fenômeno realmente periódico. Apesar das discordâncias, eu e ele pedimos, juntos, tempo no Telescópio Espacial da Nasa para observar a Eta Carinae. Eu estava com a corda no pescoço. Se não ocorresse o apagão, ficaria desmoralizado. Esse paper de 1996 tem hoje quase 400 citações. Para ter esse nível de citação, tem de ter impacto em outras áreas correlatas. A descoberta de que a Eta Carinae era duas estrelas levou a uma ideia hoje amplamente aceita, a de que a maioria das estrelas com mais de 10 massas solares são sistemas com duas estrelas. Ainda não vimos de forma direta, apenas indireta, a companheira menor da Eta Carinae. Mas a duplicidade do sistema hoje é aceita por todos.

Que evidências você tinha de que a Eta Carinae era realmente duas estrelas?

A periodicidade do apagão indica que há um mecanismo mecânico, binário, por trás do fenômeno. Algo semelhante a um eclipse, que está relacionado às órbitas de dois corpos celestes, como Júpiter e suas luas. Além disso, também tínhamos dados de que a Eta Carinae apresentava dois tipos simultâneos de emissão muito diferentes, um de baixa energia e outro de alta. Esses dados eram indícios de que havia duas estrelas, uma de baixa temperatura, maior e mais fria, e outra de alta temperatura, menor e mais quente. A estrela que sofre o apagão de emissão é a menor. Um sistema com duas estrelas cria um calendário de observação, a exemplo do que ocorre com os eclipses solares e lunares. Não precisa ficar cinco anos e meio seguindo a estrela. Basta observá-la por apenas seis ou oito meses durante o periastro, quando a interação entre as duas estrelas é grande e elas “falam”. Desde a Antiguidade, eclipses e fenômenos semelhantes são uma máquina de produzir informação para guiar nossa racionalidade. Hoje a Eta Carinae é estudada em todos os comprimentos de onda, desde os raios gama, passando pelo visível e o rádio, até o infravermelho.

O que ocorre com as duas estrelas durante o apagão de emissão?

A estrela menor mergulha na atmosfera da maior, da qual arranca matéria. Esse fenômeno é observável nas linhas de emissão do hélio ionizado. A órbita da estrela menor é completamente excêntrica, alongada, como a do cometa Halley. Isso faz com que, no periastro, se aproxime muito da maior. Alguns cometas têm órbitas tão excêntricas que acabam engolidos pelo Sol. É um fenômeno que ainda não conseguimos descrever bem para estrelas. É provável que as instabilidades e erupções registradas na Eta Carinae no passado tenham ocorrido durante essas aproximações da estrela menor. Hoje sabemos que, no periastro, a Eta Carinae deixa de emitir energia primeiramente na faixa dos raios X. Em seguida, outros canais de alta energia se apagam, mas não todos. Na luz visível, parece que não aconteceu nada com o sistema.

Dá para prever quando a Eta Carinae vai morrer?

A estrela maior teria ainda hidrogênio para queimar continuamente por mais 500 mil anos. Apenas recentemente começamos a conhecer uma meia dúzia de sistemas semelhantes à Eta Carinae, todos situados em outras galáxias. Segundo esses poucos exemplos, algumas estrelas massivas podem desaparecer poucos anos depois de apresentarem instabilidades energéticas. Mas não há uma teoria estabelecida sobre a evolução desse tipo de estrela. Parece que algumas delas, muito luminosas, morrem antes de esgotar todo o seu hidrogênio. Mas todos saberão quando a Eta Carinae explodir e morrer. A luminosidade de sua morte vai superar a da nossa galáxia inteira. À noite, teremos um brilho de 10 luas cheias. Vai dar para ver uma agulha no chão.

Por que você resolveu ser astrofísico?

Nasci em Ibiporã, perto de Londrina, no Paraná. Sou o décimo de 11 filhos de um casal de agricultores. Minha mãe era analfabeta. Meu pai, que era filho de italiano, fez só o primário [ensino fundamental], mas gostava de matemática. Morávamos na roça e, como meus irmãos, tinha de andar descalço 8 quilômetros para ir e voltar da escola, que ficava na cidade. Estudava em uma escola de freira, paga com leite que eu levava para a aula. A escola pública era muito ruim. Em casa, enquanto fazia a lição, não tinha de ir para a roça. Então, com 9 anos, o lápis começou a ficar bem mais interessante para mim do que a enxada. Meus irmãos diziam que eu não dava para nada, que não servia para o trabalho duro. Diziam para eu ficar estudando. Minha família plantava milho, arroz, algodão, feijão, um pouco de tudo. Era uma economia de trocas, que praticamente não envolvia dinheiro. Éramos pobres, mas tinha muita comida. Quando precisávamos de algum dinheiro extra, íamos trabalhar de boia-fria na colheita dos cafezais vizinhos no inverno.

Negar as evidências científicas é uma prova de fé. As pessoas se sentem inseridas em um rebanho

O gosto pela matemática do seu pai foi uma influência importante?

Minha mãe, eu e meus irmãos mais velhos tocávamos a roça. Meu pai vivia de construir casas. Ele olhava para uma tora de madeira e sabia quantas tábuas ela iria render. Certa vez, peguei pneumonia. Enquanto preparava a penicilina para aplicar em mim, meu pai me dava problemas de matemática para resolver. Para mim, era um momento fantástico. A matemática me permitia ter um contato especial com meu pai. Comecei a gostar da matemática por isso. Naquela época, não tinha outro tipo de conversa entre um menino e um homem de 50 anos.

Por que entrou para o seminário ainda menino?

Foi influência de uma freira da escola, a irmã Benta. Ir para o seminário também era uma forma de sair da roça e conhecer um mundo diferente. Fui para Assis, no interior de São Paulo, com 12 anos. Meu irmão Mário, dois anos mais velho, tinha ido antes para esse mesmo seminário. Mas eu não sabia o que era ser padre. Quando cheguei na adolescência, por volta dos 16 anos, meu mundo desmoronou. Não concordava com muita coisa que a Igreja pregava. Não ia conseguir fazer um sermão. Não tinha tanta fé. Era mais racional. Em 1965, meu pai morreu. No ano seguinte, aos 18 anos, saí do seminário. Meu irmão também o abandonaria mais tarde.

A vida no seminário foi um tempo ruim?

Não gostava de jogar futebol todo dia. Preferia ficar lendo. Mas o seminário era um mundo fantástico. Ia na biblioteca e lia Dante Alighieri no original. Tive professores padres que eram bons matemáticos. Alguns colegas do seminário gostavam de sociologia, filosofia. Eu, de matemática, que era um mundo mais inteligível. Gostava de montar e desmontar coisas, de demonstrar teoremas, que tinham fórmulas complicadas e um jeito único de serem resolvidos.

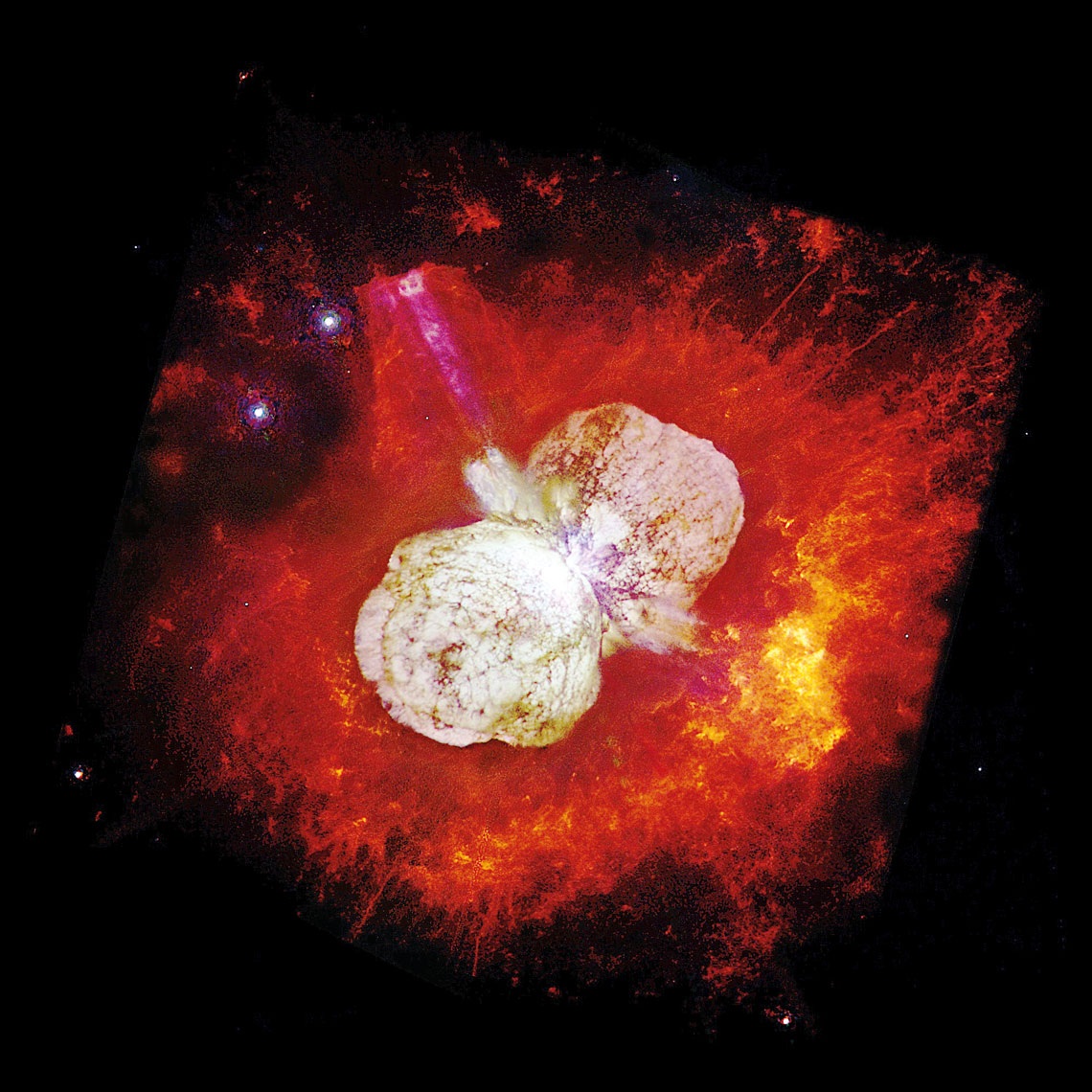

Nathan Smith / John Morse / Hubble

Imagem do sistema binário Eta Carinae, envolto por uma nebulosa de gás e poeiraNathan Smith / John Morse / HubbleMudou para São Paulo depois que deixou o seminário?

Não. Voltei para Ibiporã, mas, nessa época, minha mãe já morava na cidade. Arrumei um emprego que precisava de um mínimo de matemática. Na verdade, fazia cobranças para uma empresa e tinha de saber calcular os juros que os clientes deviam. Entrei no antigo curso científico em uma escola pública que tinha sido aberta na cidade, mas já sabia quase tudo que era ensinado. Não sabia o que queria fazer da vida. Naquela época, no norte do Paraná, os profissionais mais conhecidos eram os engenheiros formados pelo Mackenzie. Mas não podia pagar essa faculdade. Lá a USP não era conhecida. Eu tinha uma boa formação, mas quase nada de informação sobre o que era o mundo. Resolvi dar algumas aulas particulares, algo que já tinha feito no seminário, e arrumei dinheiro para comprar uma mala e me sustentar um mês na cidade em São Paulo até arrumar emprego. Isso foi em 1968.

Veio para cá sem emprego?

Trouxe apenas uma carta de referência para trabalhar na construção civil. Morei em uma pensão. Trabalhei em uma fábrica e na construção civil como apontador de obra. Foi uma época complicada. Quando cheguei, tinha um monte de gente protestando e estudantes confrontando a polícia. Mas eu gostei disso. O mundo da polícia sempre foi distante de mim e me identifiquei com os estudantes. Fiz colegial [ensino médio] numa boa escola pública na rua da Mooca e o movimento secundarista lá era forte. As aulas de física eram boas, melhores do que as do Paraná. Mas logo ficou claro que eu teria de fazer cursinho para entrar na USP. Tinha aberto o cursinho do Equipe e consegui uma bolsa que me dava um bom desconto. Nesse momento, encontrei minha turma. Fiz cursinho em 1969 e entrei na física da USP no ano seguinte.

Por que se interessou pela astrofísica?

Nenhum ramo me atraía muito. A física nuclear me cheirava mais à bomba atômica do que qualquer outra coisa. Ser professor de física não me atraía. Queria fazer algo que permitisse descobrir coisas novas. Lembro que um dia o professor Pacheco deu uma conferência sobre supernovas e disse que nossos átomos tinham se originado dessas explosões, da morte dessas estrelas. Achei o máximo. Depois da conferência, eu e mais três colegas de turma – o João Steiner, o Laerte Sodré e o Mario de Oliveira, todos hoje professores da USP – fomos falar com o Pacheco. Ele disse que poderia me arrumar uma bolsa de iniciação científica para estudar essas estrelas. Foi assim que comecei. Em 1973, Pacheco fundou a pós-graduação em astrofísica na USP.

A astronomia brasileira tem 1% dos pesquisadores do mundo e publica 2,5% dos artigos da área. Ela atingiu seu teto?

Apesar desse sucesso, o tamanho da astronomia brasileira ainda é muito menor do que a de outros países de igual peso econômico, como Espanha, Itália, França e Austrália. Falta a nós desenvolver projetos de grande porte e isso implica ter instrumentos científicos de peso. Quando iniciei minha carreira, a astronomia no Brasil estava começando. Não havia nenhum telescópio de porte à nossa disposição. Participei dos esforços nas últimas décadas para termos acesso a equipamentos de primeira linha, como os Observatórios Gemini, que têm dois telescópios de 8 metros (m), e o Soar, que tem um de 4 m. Estou para sair de cena, mas vejo um horizonte muito promissor com o acesso que teremos ao supertelescópio GMT [Giant Magellan Telescope], em construção no Chile e que terá um espelho de 24,5 m. Não vou utilizá-lo pessoalmente, mas me sinto realizado que as gerações atuais poderão usar 4% de seu tempo de observação graças ao investimento da FAPESP no projeto. Além disso, com o acesso ao GMT, o setor industrial do estado de São Paulo poderá produzir instrumentos de última geração, como câmaras e espectrógrafos, para o supertelescópio.

Por que, além de fazer pesquisa, você se dedicou à divulgação da astrofísica?

Por quatro anos, entre 1992 e 1996, tive uma coluna mensal de quatro a seis páginas na revista Superinteressante. Sempre trabalhei em duas frentes. Uma era explicar o cotidiano, o que as pessoas veem no céu. Outra era explorar temas atuais da astrofísica. O pesquisador tem de falar para quem está fora da ciência, de forma simples. Se não consigo explicar de forma concisa e contundente o que faço para minha mulher ou para um leigo, não fico sossegado. A democratização da ciência abre novos caminhos para as pessoas. Minha missão é trazer o céu para a Terra. É preciso dizer que o sucesso da agricultura veio da observação celeste, que permitiu o domínio do mecanismo das estações climáticas. Ao conferir peso à Lua, Newton desenvolveu o cálculo diferencial e integral, hoje usado na engenharia e que tem enorme impacto no PIB mundial. Seríamos muito mais pobres, intelectual e materialmente, se não existisse a Lua. Sem o eclipse solar de Sobral em 1919, talvez a teoria da relatividade de Einstein não tivesse sido aceita ainda [ver Pesquisa FAPESP nº 278]. Nossos átomos vieram das estrelas. Temos uma conexão cósmica. Não sou eu que vivo no mundo da Lua. São as pessoas que estão perdendo essa dimensão.

O que você diria para um terraplanista?

Não posso lutar contra um terraplanista demonstrando que a Terra não é plana. Não é essa a batalha. Isso já foi feito há 2.500 anos. Não é uma questão de argumentação. É uma questão de fé, que não vem da falta de informação. Eles abdicaram de um conhecimento precioso para seguir uma religião. Negar as maiores evidências científicas é uma prova maior de fé. Essas pessoas se sentem tão mais inseridas em um rebanho quanto maior for a sua abdicação do conhecimento. Esse é um mecanismo conhecido, que também é adotado pelo movimento antivacina, pelas pessoas que se recusam a receber uma transfusão de sangue, pelos negacionistas do Holocausto e da escravidão. Essas pessoas seguem cegamente seu líder. O que se pode fazer então? Oferecer oportunidades para exercer a racionalidade. É preciso fazer a pessoas conhecerem o que é um buraco negro ou a quadrimensionalidade de nosso mundo. A divulgação da ciência é uma agenda positiva que oferece alimento intelectual para atrair as pessoas para uma realidade concreta. Quando entendem isso, as pessoas estão vacinadas contra esse tipo de fé.