eduardo cesarNo último domingo de maio, o economista José Roberto Mendonça de Barros publicou um artigo no Estado de S. Paulo sob o título “Nova geografia econômica” no qual propunha que, a partir de 2011, a Região Sudeste – e São Paulo, em particular – puxará o crescimento do país pelos próximos anos, a taxas estimadas de 4% a 4,5%. E explicava em detalhes as principais razões para o estado se tornar o epicentro dessa mudança, que incluem a infraestrutura disponível em São Paulo e a qualidade de seu sistema de produção de conhecimento. São ambos fatores fundamentais para dar suporte aos investimentos em setores dinâmicos e de elevada densidade tecnológica que estão por vir, como o agronegócio vinculado à produção de etanol de segunda geração ou a exploração de petróleo no pré-sal.

eduardo cesarNo último domingo de maio, o economista José Roberto Mendonça de Barros publicou um artigo no Estado de S. Paulo sob o título “Nova geografia econômica” no qual propunha que, a partir de 2011, a Região Sudeste – e São Paulo, em particular – puxará o crescimento do país pelos próximos anos, a taxas estimadas de 4% a 4,5%. E explicava em detalhes as principais razões para o estado se tornar o epicentro dessa mudança, que incluem a infraestrutura disponível em São Paulo e a qualidade de seu sistema de produção de conhecimento. São ambos fatores fundamentais para dar suporte aos investimentos em setores dinâmicos e de elevada densidade tecnológica que estão por vir, como o agronegócio vinculado à produção de etanol de segunda geração ou a exploração de petróleo no pré-sal.

O prognóstico positivo para São Paulo e Sudeste seguia-se ao exame de por que a Região Nordeste, “onde se concentram os maiores volumes de pobreza do país”, foi a grande ganhadora no processo de crescimento nacional de 2003 até aqui. A melhora na posição das classes E, D e C, explicava ele, ligada aos ganhos reais do salário mínimo (78% entre dezembro de 2000 e maio de 2010), ao vertiginoso crescimento nas despesas da Previdência e à enorme expansão dos programas de transferência de renda, produziu um impacto extraordinário na economia nordestina. “É largamente conhecido o fato de que a vida econômica de inúmeras comunidades só se move quando chegam os pagamentos das bolsas e das aposentadorias”, dizia no artigo.

Três semanas depois, em 20 de junho, o Estadão baseava sua manchete dominical de primeira página, “Indústria faz Sudeste voltar à liderança do crescimento”, seguida da explicação “Menos dependente de programas de transferência de renda, região desbanca Nordeste como polo de expansão”, no estudo produzido pela consultoria MB Associados, que oferecera a base empírica para as análises do artigo.

José Roberto Mendonça de Barros é sócio fundador da consultoria. Seu currículo, entretanto, envolve muito mais que o trabalho de consultor. Economista doutorado pela Universidade de São Paulo (USP) e com pós-doc no Economic Growth Center de Yale, ex-professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (1995-1998) na primeira gestão do governo Fernando Henrique Cardoso. Recebeu em 1998 o título de Economista do Ano, concedido pela Ordem dos Economistas do Brasil.

Na entrevista que se segue, Mendonça de Barros explora a nova geografia econômica que vislumbra para o país e busca estabelecer o que a pesquisa científica feita em São Paulo, ou seja, metade do conhecimento que o Brasil produz, tem a ver com esse redesenho da dinâmica da economia.

A noção de nova geografia econômica a que o senhor se refere é mais ampla que apenas o caso brasileiro, não? Há uma dimensão internacional nessa nova geografia.

Eu estava pensando [ao escrever o artigo para o Estadão] com o foco no Brasil, ainda que a geografia econômica esteja sempre se alterando e, nesses termos, exista um fenômeno universal que é a emergência do mundo asiático. Embora BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) não seja uma categoria analítica como tal porque esses países têm algumas semelhanças, apesar das gigantescas diferenças, acho que eles têm em comum um potencial de absorção grande de pessoas egressas do setor rural que passam a ser integradas no sistema produtivo, daí o consumo se eleva e cria um mercado consumidor com um potencial enorme. Isso foi pensado mais do que tudo em termos de Ásia, em especial China e Índia, os dois países mais populosos do mundo, mas existe esse fenômeno da emergência.

Foi essa mesma visão da geografia econômica que o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman originalmente desenvolveu?

Ele tem um livro famoso de geografia econômica, mas é anterior à importância que a Ásia acabou tomando. O livro tem já uns 10 anos. Quem realmente tornou famoso esse conceito foi o economista Jim O’Neill, da Goldman Sachs. Então, embora os BRICs não tenham uma relação orgânica entre si, eles têm uma similitude que fundamentalmente é essa: capacidade de incorporar gente, de transformá-la num mercado interno grande. E isso se contrapõe ao resto do mundo – mesmo antes da crise de 2008 – como um polo de crescimento e, junto com isso, de mudança de poder por conta do dinamismo do mercado interno, mais bem aproveitado em alguns lugares, menos em outros. Mas, enfim, dá-se uma alavancagem muito grande a partir do mercado interno, gerando transformações profundas no sistema produtivo e aí, de fato, há enriquecimento. A questão dos BRICs acabou sendo mal interpretada quando se dizia que eles iam crescer como se isso fosse independentemente do resto do mundo. Quando veio a crise, a reação foi na base do “Está vendo? A ideia dos BRICs não funciona”, porque eles não estavam segurando o mundo como um todo. Mas penso que essa nunca foi a ideia, o que está por trás do conceito é algo mais modesto: o potencial de crescimento rápido que, num determinado tempo, vai produzir transformações. E há uma nova geografia no sentido de que o mundo está crescendo na direção da Ásia, da bacia do Pacífico, se quiser, contraposta ao Atlântico – acho que tem algo realmente importante aí e para gerar dinamismo por muito tempo. O Brasil está um pouco longe desse modelo. Passamos a ter uma relação grande fundamentalmente como fornecedores das cadeias de recursos naturais, sejam alimentos ou matérias-primas industriais. Mas essa foi a parte inicial: com o tempo, as relações econômicas, principalmente com a China, vão se aprofundar e este ano o investimento direto chinês no Brasil começou a aparecer. Seguindo um pouco a lógica do que ocorreu com o Japão, com a Coreia, começa-se como fornecedor de exportações para o país, o mercado interno vai crescendo, até que em certo momento faz sentido passar a ter a produção local. Todos os países, na medida em que vão enriquecendo, têm aumentada a importância da exportação de capital. Isso não se dá em detrimento da exportação de mercadorias, mas a de capital aparece de forma maior. Foi assim com a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão, está sendo assim com a Coreia e começando com a China. São relações relevantes, daí a percepção que tenho hoje de que acabou se consolidando uma dupla base de crescimento econômico do país, que se somam e não se excluem. Muitos colegas pensam que há uma dinâmica de exclusão entre a exportação de produtos das chamadas cadeias de recursos naturais e o mercado interno.

O mercado interno cresce alavancado pelos atuais programas redistributivos?

Em princípio não só pelos programas redistributivos, mas, neste período mais recente, por ele mesmo. Agora, mais do que tudo, alavancado por uma possibilidade real de a gente crescer, e aí entram produtividade, inovação tecnológica… E crescer não apenas em extensão, mas também em profundidade, que é o resultado dessas novas atividades, dos ganhos de produtividade. E, ao fazer isso, estamos transferindo esse potencial de compra e essa vontade de comprar para o mercado interno. Acho que o Brasil tem essa pluralidade, não é nova. Países continentais tendem a ter no mercado interno a coisa mais importante – é difícil um país continental depender demais de importações, como pode ser com a Holanda, com a Bélgica, Cingapura, países pequenininhos em que se importa, exporta… Em países continentais não tem jeito, o grosso do atendimento às necessidades locais acaba sendo feito por produção doméstica.

O trabalho que citamos da MB Associados identifica três fatores que determinariam a mudança do polo dinâmico da economia brasileira nos próximos anos para o Sudeste, com especial destaque para São Paulo: a exploração do pré-sal, a disponibilidade de infraestrutura em geral e uma melhor oferta do sistema educacional e da área de geração de conhecimento. Gostaria que o senhor detalhasse essa visão.

O processo de estabilização foi muito longo, porque o aumento de desequilíbrios externos vem lá de trás, a inflação mostrava isso. Estou falando dos anos 1990 para cá, e não do Plano Cruzado (1986), um experimento que acabou não dando certo. A abertura da economia iniciada por Fernando Collor era realmente o rompimento com o modelo de substituição das importações, que tinha se esgotado. A academia vai passar a vida toda discutindo por que exatamente se esgotou, mas há algumas coisas que ninguém consegue explicar em termos definitivos. O aumento da inflação foi o resultado mais visível do esgotamento, a crise do Estado chegou ao nível do absurdo e a crise fiscal era também parte do processo inflacionário, ao que se somou a redução drástica do crescimento a partir dos anos 1980. Tudo isso está mais ou menos interligado e, se pegarmos a sequência para o rompimento com o modelo antigo, acho que o primeiro passo, ainda nos anos 1980, foi a percepção de que não há saída com inflação alta. Uma vez participei de um programa de tevê com Vicentinho [Vicente Paulo da Silva], que era presidente do então poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e no intervalo ele me falou uma coisa do tipo “Zé Roberto, sou presidente do sindicato mais poderoso do Brasil”, o que era verdade, “lido com o setor mais poderoso do Brasil”, o automotivo, o que naquela ocasião era verdade, “consigo os melhores contratos de trabalho do Brasil”, o que igualmente era verdade, “mas perco todos os dias da inflação”, também verdade. Saí daquele programa impressionado, me perguntando, “o Vicentinho falou isso?”. A inflação gerava uma corrida que para ele estava perdida… A percepção na sociedade abriu espaço para a estabilização. O Plano Bresser, o Plano Cruzado e o Plano Verão foram tentativas.

eduardo cesarQuando foi essa conversa?

eduardo cesarQuando foi essa conversa?

Em 1989. O que serviu também desse período foi adicionarmos profissionalmente, nós economistas, duas coisas mais que foram base do que veio depois. Primeiro, exorcizar a correção monetária – e os três planos foram aprendizados algo desastrados para desmontar a visão que se tinha da correção monetária e que acabou de vez no Plano Real. E, por fim, com base muito na experiência da Argentina, que também lidou com hiperinflação no período, foi dar nome à coalizão inflacionária, que era o que o Vicentinho descreveu: apesar de conseguir um reajuste salarial forte, o setor automobilístico repassava para o consumidor e o processo se realimentava.

A grande discussão da economia brasileira, de 1985 a 1990, foi justamente essa, não? Como quebrar de forma efetiva a inflação e os fatores que a alimentavam?

Exatamente. Chega-se no fim dos anos 1980 com duas percepções: uma é que, para quebrar a correção monetária, não pode ser feito algo passível de ser discutido na Justiça, senão volta tudo para trás. Foi a experiência ruim que ficou das várias tentativas. E, dois, tem que se abrir a economia, para haver competição com o que vem de fora. É um choque de qualidade. Fácil pensar, difícil fazer – mas foi feito. Na verdade, com a evolução do mundo naquele momento, as crises da Ásia, a crise da Rússia etc., o processo de estabilização demorou 10 anos. E o que aconteceu em 2008, a crise mundial de proporções enormes, com a taxa do dólar saindo de repente de R$ 1,60 para R$ 2,40 – sem provocar inflação –, foi o melhor teste da estabilização que podíamos ter. Para isso foi preciso abrir a economia, tirar a indexação, acertar os preços, melhorar a parte fiscal do Estado, reduzir a dívida externa… E nesse meio tempo tivemos um crescimento muito limitado por 20 anos, porque no período pré-90 havia o problema todo da hiperinflação, e pós-90, pós-93, se estava exorcizando, tirando todos os entraves muito profundos da economia.

Sua avaliação então é que era mesmo impossível o país crescer em termos consistentes durante a década de 1990?

Eu acho. Claro que sempre existem erros de política econômica. A vantagem de quem olha depois é perceber o que estava errado. Hoje, por exemplo, a economia está aquecida demais. Mas o fato é que há coisas que demoram tempo para fazer. Por exemplo, ajuste fiscal. É muito mais difícil crescer quando se está cortando do que quando se está expandindo o orçamento. Estamos hoje com todos os orçamentos se expandindo, mesmo estaduais, municipais e certamente o federal, há oito anos em expansão franca. Pode-se discutir se o gasto está adequado ou não, mas quando se gasta mais a economia vai para a frente. Com o ajuste fiscal é o inverso. Portanto, era difícil crescer mais e com esses grandes choques do exterior. Vou resumir assim: foi um longo processo de estabilização, que não terminou ainda porque temos resíduos de indexação. Mas o grosso foi feito, como os processos de ajuste fiscal e de abertura e a redução da dívida externa. Quando se retira a inflação, fica ainda mais perceptível a iniquidade que tínhamos de renda. O salário mínimo era, nos momentos anteriores aos reajustes, de US$ 60, o equivalente hoje a R$ 100. Mas, na verdade, era tão dura a luta de reajustar, reajustar, reajustar, que ninguém tinha uma percepção clara. Uma das discussões do plano de estabilização [que criou o real] era que a estabilização é em si uma redistribuição. Tanto que em 1995 e 1996 a economia do país cresceu bastante. Mas como a distribuição era particularmente ruim, isso era apenas o início de um processo que teria que continuar.

Mas nesse processo longo da estabilização não houve, tanto na política de abertura quanto nas privatizações, problemas que terminaram por postergar a própria estabilização?

Existiram equívocos no programa de privatização e o maior exemplo é o do setor elétrico. Mas no conjunto ele foi extremamente bem-sucedido, inclusive no fato de tirar o Estado de situações em que só se geravam buracos, coisa que hoje pouca gente lembra. O setor siderúrgico, que era estatal, tinha comido US$ 20 bilhões. A privatização não significa só passar a pagar imposto, significa não gerar buracos. E se na energia elétrica foi mais problemático, a telefonia é um bom exemplo de privatização bem-sucedida. Mas, para mim, o mais complicado naquela ocasião foi a manutenção da taxa do dólar excessivamente valorizada por muito tempo, o que implicava manter o juro real excessivamente alto por muito tempo, porque um segurava o outro. Na minha experiência de governo essa foi uma das discussões que o Banco Central tentou antecipar e, lamentavelmente, terminou da forma mais difícil que foi a desvalorização de 1999. Ela não foi planejada, aconteceu, e penso que foi isso, mais do que tudo, que atrasou o processo. Com a inflação baixa, a segunda coisa que apareceu foi a questão distributiva. E aí então a questão das redes sociais tomou uma dimensão enorme. Isso, em minha avaliação, acabou resultando na construção dos dois pilares do crescimento: o primeiro, a produção competente das chamadas cadeias de recursos naturais, em que o agronegócio é um componente, minérios e metais outro, e, mais recentemente, a área de petróleo e gás. E todos esses resultam de um processo de construção de 30, 40 anos. De tecnologia aqui desenvolvida, seja a de produção de petróleo em águas profundas, seja a capacidade de produzir no Cerrado, seja como trabalhar os minérios com qualidade. Aí há muito conhecimento, e faço um parêntese para desmontar a associação que sempre se faz entre recursos naturais e atraso e baixa produtividade. Se isso foi verdade no passado, hoje definitivamente não é. Todas essas cadeias têm embutidas doses muito significativas de conhecimento, que em boa medida vêm da pesquisa. Acho que há certa injustiça com os estados quando se fala em pesquisa agrícola, em particular com São Paulo. Se a Embrapa foi decisiva na área de grãos e no Cerrado, ela nunca lidou com cana, laranja e café. Muito mais recentemente entrou em frutas e hortícolas. Se pegarmos as grandes culturas, em pelo menos três a tecnologia foi toda gerada no plano estadual em São Paulo.

A transgenia na cultura da soja, a biotecnologia para tantas culturas têm sido fundamentais nos últimos cinco anos, não?

Decisivas. Um dos exemplos que costumo dar para me contrapor a essa ideia comum de que recursos naturais significam atraso é que há uma avaliação internacional segundo a qual são quatro as áreas em que mais se fez esforço de pesquisa e desenvolvimento e mais se avançou nos últimos 10 anos: a aeronáutica/astronáutica, a tecnologia da informação, o petróleo de águas profundas, que é um paradigma tecnológico completamente diferente da tecnologia de terra, e a biotecnologia. Duas das quatro áreas têm a ver com cadeias de recursos naturais.

Se pegarmos o exemplo da citricultura em São Paulo vamos falar de investimentos em pesquisa que começaram nos anos 1960, mesmo antes, com a pesquisa da tristeza dos citros nos anos 1950.

Isso, são 50, 60 anos, não é um projeto que começou agora. Com a cana, a mesma coisa, e também o café. A soja é que é mais nova. Na minha tese de doutorado, que comecei em 1971 e defendi em 1973, quando só quem conhecia comida japonesa sabia o que era soja, eu dizia que poderíamos chegar a exportar US$ 300 milhões de soja, o que se considerava uma maluquice completa. Hoje virou um negócio grande mesmo. Foi na soja que a trilogia de abertura do Cerrado, plantio direto e rotação de grãos produziu uma revolução, e isso é a Embrapa dos anos 1970 em diante.

Por que a soja entrou em sua tese?

Affonso Celso Pastore, que mexia um pouco com agricultura, foi o meu orientador. E de 1968 a 1973 ocorrera um grande boom de commodities, que terminou mal com a crise de petróleo em 1973. Nós já mexíamos um pouco com agricultura e o Pastore sugeriu, “Por que não estudamos um pouco de exportações não tradicionais?”. Estudei várias: arroz, amendoim… Quando comecei, não conhecia muito soja, mas percebi que uma coisa extraordinária tinha aparecido. Nos anos 1950 os americanos desenvolveram toda a tecnologia da produção de aves em cativeiro. Para produzir as aves, precisa-se de ração e para produzir ração tem-se que misturar alguns minerais e algo volumoso, que é o milho, com alguma proteína. A proteína vinha de farinha de peixe, basicamente das anchovetas pescadas sobretudo na costa do Peru. Mas ocorreu um fenômeno meteorológico na região e as anchovetas sumiram. O mercado ficou carente de uma fonte proteica para ração e como a soja é uma proteína vegetal de boa qualidade, o farelo desse grão começou a ser utilizado. No Brasil, plantava-se soja muito mais para refazer o nitrogênio na terra, no meio do café. E a pesquisadora Johanna Döbereiner, famosíssima, começou a fazer as primeiras pesquisas de fixação de nitrogênio no solo.

eduardo cesarMas voltando às cadeias de recursos naturais…

eduardo cesarMas voltando às cadeias de recursos naturais…

No início dos anos 2000, essa cadeia de recursos naturais acabou por se consolidar, com a exportação desses produtos e com uma rede de polos de crescimento. Por quê? Primeiro, com a desvalorização cambial de 1999, a parte externa da economia se acertou finalmente, com câmbio flutuante e tudo mais. Segundo, ao lado da oferta já tínhamos consolidado conhecimento, tecnologia etc. Em terceiro lugar, 2001 teve uma recessão curta, porém intensa, e o mundo começou a entrar numa fase de crescimento e, mais do que tudo, a China consolidou aquele crescimento rápido. O crescimento mundial junto com o da Ásia é que deu essa perna, hoje francamente consolidada. Acho que tem duas percepções equivocadas: uma, é quanto ao grau de tecnologia envolvida nessas cadeias, muito mais profunda do que se pensa. E, outra, é que essas cadeias são muito mais longas do que se imagina. As pessoas pensam numa fazenda e nos grãos de soja, numa mineradora e no minério de ferro. Mas, se pegarmos a cadeia, temos produtos cada vez mais sofisticados. O fato é que temos energia renovável por causa da água e com a cana passamos a tê-la pela queima do bagaço, decorrente de desenvolvimento tecnológico cada vez mais aprimorado (altas pressões). Isso para não falar na tecnologia de petróleo, que é muito sofisticada.

Aí tem grande competência acumulada, inclusive pelas articulações dos centros de pesquisa com as universidades.

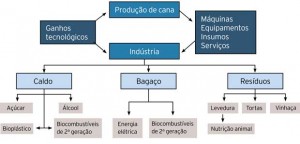

Exatamente. Acho que a segunda percepção equivocada é quando se pensa que as cadeias dos recursos naturais se resumem à produção agrícola e à produção mineral. Isso vai muito mais longe e, em consequência, o volume de emprego gerado por tais cadeias direta e indiretamente é enorme. Na cadeia da soja, a estimativa é que estejamos chegando a 1 milhão de empregos. E quanto à cana, exatamente para mostrar a sofisticação da cadeia, fiz um gráfico de fluxos [ver abaixo].

Mas por que, no cenário de estabilidade já em cena em 2000, com o país preparado para crescer, São Paulo passa a crescer menos que a média nacional?

Só para encerrar o que estava expondo: consolidada a parte da exportação e do agronegócio, podíamos olhar com mais detalhes a economia toda. E, por outro lado, muito também por conta da estabilização, tivemos algumas coisas acontecendo nesse início. Primeiro, foi uma saudável redistribuição de certas atividades econômicas em direção a regiões com salário mais baixo. Assim, uma boa parte da indústria calçadista, antes concentrada em Franca e no Vale dos Sinos, foi para a Região Nordeste. Hoje ela existe na Bahia, na Paraíba, no Ceará etc. O mesmo aconteceu com a indústria têxtil e o exemplo maior é o da Coteminas, que tem um polo em Campina Grande. Em paralelo, os custos de produção em São Paulo começaram a crescer muito e isso se tornou também uma razão para a redistribuição das atividades. O ABC [Região Metropolitana de São Paulo] estava completamente ocupado e, na fase e ampliação em que entrou a partir do Plano Real, a indústria conseguiu se espalhar no país. Mais incentivo fiscal consolidou o polo mineiro, levou a Ford para a Bahia e a GM para o Rio Grande do Sul. Quando a montadora vai para um lugar, pela tecnologia de produção do just in time, ela é obrigada a ter seus fornecedores ali.

Isso coincide com o momento em que São Paulo começa a ter participação decrescente no PIB.

Já vinha de antes, mas isso ajudou. E aí, sim, entram os programas de redistribuição de renda, levando a um crescimento vertiginoso dos mercados de bens de consumo. O Nordeste é o grande exemplo, mas não foi só lá. O que falei antes sobre o setor têxtil, de calçados, automóveis, refere-se à lógica da produção. E agora entra a lógica da demanda: o crescimento do consumo explodiu e isso fez a Região Nordeste crescer mais rápido, ainda que tendo que trazer de fora muitos bens lá consumidos. Esse é o período áureo do processo. Esse tipo de crescimento traz naturalmente um boom dos investimentos em expansão comercial para atender àquela nova classe que está emergindo. É importante destacar que foi muito mais crescimento da demanda que da produção.

Esse dinheiro que aumenta a demanda sai do governo?

Sim, é transferência do governo. É o INSS, o salário mínimo e as bolsas Escola, Família etc. Mas gostaria de fazer um parêntese: no gráfico que preparei, a exportação do complexo soja, do complexo carnes, produtos florestais, sucroalcooleiro e alguns setores menores individualmente, vemos que o valor total da soja em grãos em 2009 foi de US$ 17,2 bilhões. O complexo carnes gerou US$ 11,7 bilhões. Produtos florestais, US$ 7,2 bilhões. O complexo sucroalcooleiro, US$ 9,7 bilhões, e café, US$ 4,2 bilhões. Queria mostrar como aparece o complexo da cana. Observamos a produção de cana, o relacionamento com a indústria de máquinas e equipamentos, insumos, serviços e os ganhos tecnológicos que vêm da pesquisa e da interação da pesquisa com máquinas, fertilizantes e tudo mais. A mesma cana tem hoje taxa de extração maior do que há 20 anos, o que tem a ver com a natureza dos equipamentos. Na indústria, que antigamente só servia para fazer açúcar, sai agora o caldo, o bagaço e os resíduos. Com o caldo se faz açúcar, álcool, bioplástico – valendo-se dos microrganismos adequados –, e estão em tempo de pesquisa os combustíveis de segunda geração, que são os da celulose.

E isso é exclusivo do Brasil, não?

Sim, desse tamanho não tem nada parecido. Na Índia é um negócio pequeno e basicamente para fazer açúcar. A África está no princípio do início do começo. O Brasil é o único lugar do mundo em que se tem uma frota de milhões de veículos usando só etanol, o que é uma inovação. O flex do etanol, mesmo simples, é uma inovação, que ajudou inclusive a nos defender da crise. O bioplástico tem uma demanda infinita, se olharmos com a visão de hoje. Os projetos que estão saindo ainda são um pouco caros, e o bioplástico do futuro precisa vir de fonte renovável e ser biodegradável em seis meses no chão.

O Programa de Pesquisa em Bioenergia, Bioen, é, a propósito, um dos prioritários da FAPESP.

Tem toda razão de ser, porque isso é um breakthrough mesmo. Em nosso gráfico mostro ganho de produção na cadeia da cana vinculada à variedade, regionalização da pesquisa, otimização da pesquisa (a cana para gerar energia é diferente de cana para açúcar), variedades transgênicas, novos players, sistema de produção, terceirização, colheita mecânica, irrigação, alongamento da safra, cana orgânica, relação com equipamentos, relação de insumos, controle biológico de pragas… Tudo isso vai adicionando ganhos. Fechamos o parêntese e, resumindo a primeira parte, a combinação de estabilidade, crédito e programas de transferência gerou uma expansão de consumo que foi muito mais forte no Norte e Nordeste. E agora a segunda linha de argumento: por que Sudeste e São Paulo voltariam naturalmente a crescer mais? São dois grupos de razões. O primeiro é simples: esse movimento que podemos chamar de inclusão está batendo nos seus limites. Não se tem mais 12 milhões de famílias para botar no Bolsa Família. Segundo, se estamos corretos, o Tesouro Federal não terá a folga de recursos que teve até aqui porque aumentou muito os gastos, vai aumentar o valor real do salário mínimo, que tem efeitos positivos, mas aumenta custos, Previdência, tudo mais. Nesse sentido, o Bolsa Família é até o menos problemático dos programas, são R$ 12 bilhões por ano, não é tanto assim. Mas é o conjunto das coisas. Então achamos que vai ser difícil manter a mesma taxa de expansão das transferências por razões de dinheiro mais curto e porque em boa parte a clientela a ser incluída já está atendida. A partir daí nossa necessidade tem muito mais a ver com educação e inclusão no mercado de trabalho. Acreditamos que nas regiões que recebem mais recursos do programa de inclusão, o Norte e o Nordeste, essas transferências não crescerão na mesma velocidade. Um segundo ponto que se soma a isso é que no Nordeste os polos tradicionais de crescimento amadureceram. Não é que vão voltar para trás, mas já estão maduros, como é o caso do polo petroquímico na Bahia, o polo de frutas de Petrolina, que deu um grande salto e agora cresce devagarzinho, o polo cloroquímico de Alagoas, outro tradicional que também hoje cresce pouco. A Ford da Bahia, por exemplo, ou constrói outra fábrica nova ou não expande. Tem uma exceção, em Pernambuco.

Ligada ao porto.

Ao Complexo Industrial e Portuário de Suape. Já existia um dinamismo em Recife, reconhecidamente um centro médico da Região Nordeste, tem um polo de TI mais antigo, mas acima de tudo a novidade foi Suape e o que está em torno dele. Está lá a maior fábrica de resina PET do mundo, do grupo italiano Mossi & Ghisolfi, tem o estaleiro enorme, um dos maiores da Camargo Correia, e vem sendo construída a primeira das novas refinarias da Petrobras. Há um conjunto de atividades expressivas, mas na região como um todo não é assim. Minha visão é a de que, do lado da demanda, não vai ter mais o salto que se teve e, do lado da oferta, fizemos várias vezes estudos com atenção aos novos projetos e, tirando Suape, não tem nada para produzir um salto.

Vocês analisaram projetos que estão para começar ou que já começaram?

Analisamos muitos projetos, alguns já em andamento. A Transnordestina está atrasada e a transposição do São Francisco é algo que aparentemente não vai nem para um lado nem para o outro. Achamos que a refinaria em São Luís e outras são decisões fundamentalmente políticas e não vão acontecer. O que tem para crescer ainda é o polo de produção agrícola Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Vamos nos concentrar agora nas razões do provável crescimento do Sudeste.

Por que no Sudeste, e em particular São Paulo, vamos crescer mais? Primeiro, há a natureza: o pré-sal está concentrado do Espírito Santo até São Paulo. E, se olhamos os projetos da Petrobras, o grosso do investimento vai estar em frente a Santos. Não é só por causa dos poços, é mais porque, corretamente, a meu ver, a Petrobras não quer depender tanto do estado do Rio. A empresa ficou muito marcada por um período muito conflituoso dos dois Garotinhos [os governadores Anthony e Rosinha Garotinho], com aumento de impostos, ameaças de mais ICMS sobre os equipamentos, de modo a inviabilizar projetos… Estrategicamente, a Petrobras aumentou na ocasião o gasto no Espírito Santo. O Sudeste como um todo vai crescer com o pré-sal, mas o salto vai ser em São Paulo. Tanto que em Santos estão construindo uma sede enorme, com muito investimento em recursos humanos. E o petróleo não é só petróleo, mas o que vem junto com ele. Seu impacto sobre as universidades, a pesquisa, os produtores de bens de capital, de embarcações… E também há a área de software. O petróleo tem uma área de hardware grande, equipamentos gigantescos, mas como sempre quem manda em tudo aquilo é software. Acho que o exemplo que todo mundo tem é a Noruega: nunca tinha produzido petróleo até achar, mas o produto está agora na fase declinante e o que eles exportam hoje é tecnologia de petróleo. Como em Aberdeen, na Inglaterra, ou em Houston, nos Estados Unidos, é o centro do conhecimento que importa. Então tem um pouco essa ambição e acho que a Petrobras está correta nesse sentido.

E nas mais de 50 redes temáticas de pesquisa mantidas pela Petrobras com universidades brasileiras, isso deve disseminar mais e aprofundar o conhecimento sobre petróleo.

Exatamente. Em paralelo, hoje há a percepção de que, além da pesquisa na universidade, é preciso treinar os técnicos intermediários. O operador de plataforma tem que ter um treinamento específico porque lida com um sistema complicado. Não é trabalho de peão, é algo muito mais sofisticado. Portanto, o impacto do pré-sal deve ser muito grande. Na verdade, acho que já está sendo sentido, naquilo que antecipa uma nova atividade de peso. Por exemplo, o mercado imobiliário de Santos já mudou, ela vai virar uma cidade de grandes negócios.

E isso se estende por todo o litoral sul do estado?

Sim, vale para Caraguatatuba também, que é a área do gás, mas o centro é Santos. O governo estadual montou uma comissão há quase dois anos para discutir o que se pode fazer para maximizar os benefícios do investimento da Petrobras. E não se trata só de infraestrutura, mas também de recursos humanos. Em faculdades já há dezenas de cursos sendo criados por conta disso. O core da pesquisa mais pesada vai ficar no centro da UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro], mas vai ter mais do que isso. Independentemente de qual seja a velocidade do pré-sal, é um negócio muito grande e está no Sudeste. E o novo está em São Paulo. Volto a dizer, a Petrobras tem interesse em diversificar suas três pernas, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, como forma até de diluir riscos.

Quanto dos R$ 110 bilhões que a Petrobras pretende investir no pré-sal virá para São Paulo?

Pelo menos 40%. Nessas coisas não se tem muita certeza, até porque a Petrobras muda um pouco de um documento para outro.

Vem daí o maior impacto para que São Paulo se ponha no centro geográfico de uma nova geografia econômica?

Não, vem de uma combinação de três ou quatro fontes ao mesmo tempo. Primeiro, há o pré-sal. Segundo, ainda nessa área de recursos naturais, o crescimento do valor adicionado da cadeia da cana. Por conta dessa nova realidade, Santos se consolidará como polo de exportação disso. Há três projetos de alcoolduto e todos terminam em Santos, porque no estado de São Paulo é onde se tem a infraestrutura e o centro da inteligência.

De exportação?

É. O grosso da exportação de açúcar hoje é por Santos. E álcool vai ser. Mas, voltando à nova geografia econômica, outro ponto é que já está acontecendo em São Paulo um crescimento na área de serviços mais sofisticados e isso vai se intensificar. Estou falando de saúde, por exemplo. A população brasileira vai envelhecendo e a demanda por esse serviço cresce. Não se trata só de hospital, mas do cluster da saúde, que inclui software, equipamentos, manutenção de equipamentos, hospitais, o pré-operatório e o pós-operatório. E isso se amplia para o conceito de bem-estar, a prevenção da saúde, que envolve a ginástica… Esse bolo é um negócio enorme e de alta produtividade. Fizemos alguns estudos sobre isso e não há dúvida de que o centro é São Paulo, pela concentração de conhecimento, de serviços novos, excelentes hospitais etc. Não é que não haja isso em outros lugares, mas o centro é aqui.

Isso tem um peso grande no setor de serviços?

É considerável, mas a última pesquisa do IBGE direcionada para isso é de 2007. E ainda não pega tudo que está acontecendo. Se conseguisse medir inclusive construção imobiliária ligada a esse impacto, se veria que isso está concentrado em São Paulo.

São Paulo vai se tornando um polo para um pedaço do mundo.

Decerto. O que gera emprego de boa qualidade e renda. A internacionalização dos serviços de saúde está começando aqui. Isso significa o cidadão vir do exterior para fazer um tratamento aqui, seja dentário, seja médico, em hospitais credenciados, pago pelo seu seguro de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, porque é muito mais barato do que lá. Hoje, tanto o Hospital Sírio-Libanês quanto o Einstein têm diretores internacionais só para aumentar a parte de serviços internacionais. A Costa Rica tem um negócio grande nesses termos, mas o maior do mundo é a Malásia. Mais de 1 milhão de pessoas vão para lá em busca de serviços de saúde em geral não muito grandes, mas enormemente mais baratos. E não fica só nisso: o pós-operatório vira uma atividade de turismo, como ocorre na Costa Rica. Agora, tem que ter competência, ser certificado nos Estados Unidos etc. São Paulo tem cada vez mais gente para isso. O outro exemplo são atividades criativas em geral. Li recentemente uma reportagem no Estadão sobre São Paulo como centro mundial de revistas de história em quadrinhos. Mas pode pôr aí publicidade, filmes, produção para internet, moda, arquitetura…

É aquela produção da cidade global, não?

É aquela produção da cidade global, não?

Isso. E que se chama de economia criativa. Não temos isso só em São Paulo, o Rio de Janeiro também tem, por causa da Rede Globo, em especial na parte criativa. Mas o epicentro disso está aqui, em razão da sofisticação da demanda, nível de renda, qualificação técnica… A terceira coisa que leva São Paulo para o centro da nova geografia econômica é a infraestrutura. Na precariedade da infraestrutura brasileira, São Paulo está um pouquinho melhor no que diz respeito ao transporte de mercadorias.

E sobre o significado da infraestrutura de pesquisa em São Paulo no novo papel que o estudo atribui ao estado?

Penso que todas essas atividades de alta produtividade, seja no serviço ou nos recursos naturais, obviamente demandam e são suportadas por uma capacitação de geração de conhecimento. Tanto no treinamento das pessoas como especialmente no setor de pesquisa. E acho que São Paulo tem nisso um pioneirismo e uma liderança que se mantêm. Inclusive em parte da pesquisa biológica, da pesquisa agronômica, da pesquisa agrícola. E aí São Paulo tem de diferente, primeiro, uma institucionalidade muito mais poderosa e a FAPESP é um dos pilares disso. O estado é muito menos sujeito a solavancos, porque tem uma institucionalidade madura da base de pesquisa, que começou, na verdade, no século XIX, com a pesquisa agronômica. As pesquisas da Politécnica geraram o IPT [Instituto de Pesquisas Tecnológicas], que já alcançaram um século. Portanto, temos tradição e esse bom modelo institucional de financiamento em paralelo à abertura para novas formas. As redes de laboratórios, os projetos desenvolvidos em rede como foi feito em relação ao amarelinho [ver página 30 sobre o pioneiro projeto genômico do país] falam dessa capacidade.

Para tornar sustentável o crescimento que seu estudo projeta, não será preciso fazer um bom investimento em formação de pessoal?

Acho que os economistas aprenderam que a vantagem ou a desvantagem de um país, hoje, mede-se por duas coisas: infraestrutura (não há como importar uma estrada) e talentos. Talento em geral, que inclui desde os treinamentos mais simples até os mais sofisticados. Você pode importar mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil profissionais talentosos, mas não pode importar 5 milhões deles, não existe isso. O que significa que o Estado, as empresas, todos têm que apostar na formação de talentos. Porque se o hardware está na infraestrutura, a guerra mesmo é uma guerra de software, que é gente. Este é um mundo de software, aí é que está o valor.