A produção do músico potiguar Antonio José Madureira Ferreira, ou simplesmente Zoca, é tão vasta quanto a cultura brasileira, mas, mesmo assim, ela ainda não é conhecida como merece, escreveu o músico e historiador paulista Francisco Andrade em artigo publicado no ano passado na revista Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, da Universidade Sorbonne, na França. Desde 2014, o pesquisador investiga a obra do autor, nome à frente do Quinteto Armorial, sendo responsável pela reunião de seu acervo musical, até então disperso em 12 caixas guardadas na casa em que Madureira, hoje com 73 anos, vive em Recife (PE). Agora, parte dessa produção está sendo publicada no livro Quinteto Armorial: Do romance ao galope nordestino (Editora Letra da Cidade/Instituto Çarê), organizado por Andrade e lançado em junho passado. Primeiro volume da trilogia Antonio Madureira Armorial – Histórias e partituras, a publicação reúne sete composições do músico que integram o primeiro disco do grupo, Do romance ao galope nordestino (1974), considerado o melhor álbum de música instrumental daquele ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). “Madureira propõe ao longo de sua obra uma interseção entre o erudito e o popular”, diz Andrade, atualmente radicado na Paraíba.

Para entender o percurso de Madureira é preciso ir primeiro à gênese da música armorial – um desdobramento daquele que ficou conhecido como Movimento Armorial, liderado por Ariano Suassuna (1927-2014). O termo “armorial”, empregado no início dos anos 1970 pelo escritor, poeta e dramaturgo paraibano remete a uma proposta que pretendia repensar o Nordeste como espaço para novas possibilidades de criação estética. Suassuna passou a usar o substantivo, que em sua acepção original significa “livro de registro de brasões”, como adjetivo, inaugurando um movimento que pretendia reinterpretar tradições culturais brasileiras, tais como a literatura de cordel, a xilogravura, a música de cantoria e o uso dos instrumentos viola, rabeca e pífano. “A música foi um dos campos mais fecundos para a pesquisa e a criação armorial, e teve grande repercussão na trajetória do movimento”, escreve Andrade no livro.

O Movimento Armorial foi lançado oficialmente em 18 de outubro de 1970, na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no bairro do Recife Antigo, com uma exposição de artes visuais e um concerto da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco, cuja estreia havia acontecido dois meses antes. No ano seguinte, o encontro entre Suassuna, então professor de estética, cultura brasileira e filosofia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e Madureira, com 21 anos, daria um novo rumo à história da música armorial. O jovem havia estudado violão na Escola de Belas Artes de Pernambuco, da UFPE, e desde 1969 atuava como violonista e compositor no Teatro Popular do Nordeste (TPN), fundado 10 anos antes, na capital pernambucana. Carregava como inspiração as reflexões do modernista Mário de Andrade (1893-1945) sobre a música e a cultura brasileiras, quando Suassuna despertou nele a sensibilidade para tocar a viola nordestina, bem como para a experiência de escuta e pesquisa da cultura popular, envolvendo as tradições dos folguedos e suas referências ibéricas (cristãs, árabes e judaicas).

Fundação Joaquim Nabuco

Quinteto Armorial em registro da década de 1970; Madureira é o segundo a partir da esquerdaFundação Joaquim NabucoInsatisfeito com a Orquestra Armorial, com seus muitos instrumentos sinfônicos, como violino e violoncelo, Suassuna mirava os instrumentos populares, a exemplo do pífano e da rabeca. “Suassuna considerava a sonoridade da Orquestra Armorial, liderada por Cussy de Almeida [1936-2010], muito europeia”, comenta Ariana Perazzo da Nóbrega, professora do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e autora da dissertação de mestrado “A música no Movimento Armorial”. Defendida em 2000 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é um dos primeiros estudos acadêmicos sobre o tema. Coube a Madureira, em grande parte, dar forma ao Quinteto Armorial (1972-1980), trazendo a música dos lajedos sertanejos para os palcos dos conservatórios e salas de concerto propondo uma discussão maior sobre cultura popular, música e “nordestinidade”. “Para Suassuna, o trabalho realizado pelo Quinteto Armorial foi o mais relevante na música do movimento, ao procurar aproximar o universo sertanejo, utilizando instrumentos como o pífano, a rabeca e a viola nordestina”, prossegue Nóbrega.

Além do disco Do romance ao galope nordestino, o quinteto gravou outros três álbuns: Aralume (1976), Quinteto Armorial (1978) e Sete flechas (1980). Na formação mais longeva, estavam Madureira (viola nordestina), Antonio Nóbrega (violino e rabeca), Edilson Eulálio Cabral (violão), Egildo Vieira do Nascimento (flauta e pífano) e Fernando Torres (marimbau). Todos os LP foram lançados pelo selo paulistano independente Discos Marcus Pereira (1974-1981), conhecido pelos registros de manifestações populares de várias regiões brasileiras e também por ter gravado sambistas como Agenor de Oliveira, o Cartola (1908-1980), e Paulo Vanzolini (1924-2013). Segundo Andrade, a gravação de uma das faixas do primeiro disco do quinteto foi acompanhada por dois apreciadores do trabalho do conjunto instrumental: o próprio Vanzolini e o músico Geraldo Vandré. Na oportunidade, Aluízio Falcão, produtor do disco, perguntou aos integrantes do grupo e aos dois convidados o que achavam de incorporar o bombo, instrumento de percussão, ao arranjo musical. Vanzolini, que também era zoólogo e foi pesquisador e diretor do Museu de Zoologia da USP, respondeu: “Não acho nada, só entendo de lagartixa.”

A trilogia de livros deriva da dissertação de mestrado de Andrade defendida em 2017 no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). No momento, ele realiza pesquisa de doutorado na UFPB sobre a música de Madureira e prepara os outros dois volumes a respeito do autor potiguar para a série. Com lançamento previsto para o final de novembro, o segundo volume cobre o período entre 1975 e 1981 e trata, entre outros assuntos, da transferência dos integrantes do Quinteto Armorial, que trabalhavam como músicos pesquisadores na UFPE, para o recém-criado Núcleo de Extensão Cultural da UFPB, sediado em Campina Grande e voltado para o ensino e a pesquisa da música brasileira popular. Nesse momento, Egildo Vieira do Nascimento foi substituído por Antonio Fernandes de Farias, conhecido como Fernando Pintassilgo (flauta e gaita dos caboclinhos). Contratados como professores de música, eles permaneceram na instituição entre 1978 e 1981. O terceiro volume, que tem entre seus tópicos uma abordagem do significado da música armorial para a atualidade, fala do Quarteto Romançal, grupo que seria formado após Suassuna assumir, em 1995, a Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco e criar um projeto chamado Pernambuco Brasil, com participação de Madureira. A publicação deve ser lançada no primeiro semestre de 2024.

De acordo com Andrade, a série de livros pretende reunir 40 composições de Madureira, gravadas em seis discos – quatro do Quinteto Armorial e dois do Quarteto Romançal, Quarteto Romançal (1997) e Tríptico ‒ No reino da ave dos três punhais (1999), ambos lançados pelo selo Ancestral. “Essa coleção foi concebida para fazer sua obra circular, facilitar o acesso a ela por parte dos músicos que queiram tocá-la, e romper barreiras dentro de conservatórios e faculdades que ainda insistem em tratar como música de câmara somente a produção dos compositores europeus”, escreve o violeiro Ivan Vilela, professor do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP, na apresentação do primeiro volume da trilogia.

Entre as composições figura Toré, uma das faixas do primeiro disco do Quinteto Armorial, que foi analisada pelo violinista Rucker Bezerra de Queiroz em sua tese de doutorado, defendida em 2014 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). No trabalho, o músico estudou, por exemplo, a interpretação dada a essa composição de Madureira por três grupos musicais: Quinteto Armorial (1974), Quinteto da Paraíba (1994) e Quinteto Uirapuru (2014), do qual faz parte. Segundo Queiroz, professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), toré tem vários significados e um deles refere-se à espécie de trombeta feita de plantas como taquaraçu utilizada em cerimônias indígenas. O vocábulo é aplicado, ainda, ao movimento do coco, dança de roda acompanhada de cantoria, surgida nos engenhos de açúcar e muito popular em algumas regiões do Nordeste. “Em Alagoas, por exemplo, a coreografia toré é comum entre os guerreiros e no canto dos caboclos, ao som de pífanos e trombetas torés, durante o auto dos quilombos, marcando já um rito sincrético de costumes indígenas e africanos”, registra o pesquisador na tese.

Fundação Joaquim Nabuco

O Quinteto Armorial e Ariano Suassuna fazem apresentação conjunta em Recife, em 1972Fundação Joaquim NabucoEm suas pesquisas, Queiroz se dedica a investigar as influências ibérica e árabe da música armorial. “Resolvi fazer o caminho inverso de Luis Soler [1920-2011], violinista catalão que morou muito tempo em Recife, antes de se tornar professor da Universidade do Estado de Santa Catarina [Udesc]”, conta a respeito do autor de Origens árabes no folclore do sertão brasileiro (Editora da UFSC, 1995). “Foi no Brasil que Soler se deu conta da influência moura na península Ibérica. Quando chega em Recife, ele vê repentistas fazendo desafios de viola e diz: ‘Tinha isso nas ruas de Barcelona da minha infância’”, conta Queiroz, que pesquisou a temática na Espanha e em países árabes. “Nos recitais que fiz em lugares como Emirados Árabes, o público ficava surpreso e muitas pessoas me diziam: ‘Isso não é música brasileira, parece com a nossa música, apenas um pouco diferente’”, conta.

Na opinião do músico paraibano Erik Pronk, professor do Departamento de Música da UFPB, não se deve, contudo, idealizar uma relação harmoniosa entre os elementos ibérico, africano e indígena presentes na música armorial como se as três culturas formadoras do país estivessem em pé de igualdade. “As expressões populares que Madureira buscou defender na sua música armorial expressam diversos traços de resistência de culturas originárias, que carregam em si as marcas dos conflitos entre os diferentes povos que fizeram parte da formação da nação brasileira. Toda a violência relacionada a esses conflitos ainda repercute de forma muito evidente na sociedade brasileira nos dias atuais”, analisa.

Pronk voltou seu olhar para a música armorial entre 2008 e 2010, quando fazia pesquisa de mestrado em violão clássico no Royal Conservatoire, nos Países Baixos. Foi ali que surgiu, pela primeira vez, seu interesse pela viola como instrumento. “Estar distante do Brasil me aproximou de alguma forma de um sentimento maior de identidade e pertencimento à cultura brasileira”, conta. A viola, explica o pesquisador, está relacionada à figura do cantador popular, que utiliza o instrumento como acompanhamento para contar histórias através da cantoria. A rabeca e o pífano, versões mais rústicas do violino e da flauta, estão também muito presentes em expressões musicais populares. Já o marimbau, segundo Pronk, é “o instrumento ‘mais armorial’ do movimento”. Ele foi idealizado pelos integrantes do Quinteto a partir do berimbau de lata, que é um exemplo de como “as pessoas com poucos recursos materiais e sem acesso a instrumentos musicais convencionais transformam objetos cotidianos em meios expressivos, para que possam se apresentar em palcos populares, geralmente praças e feiras livres”.

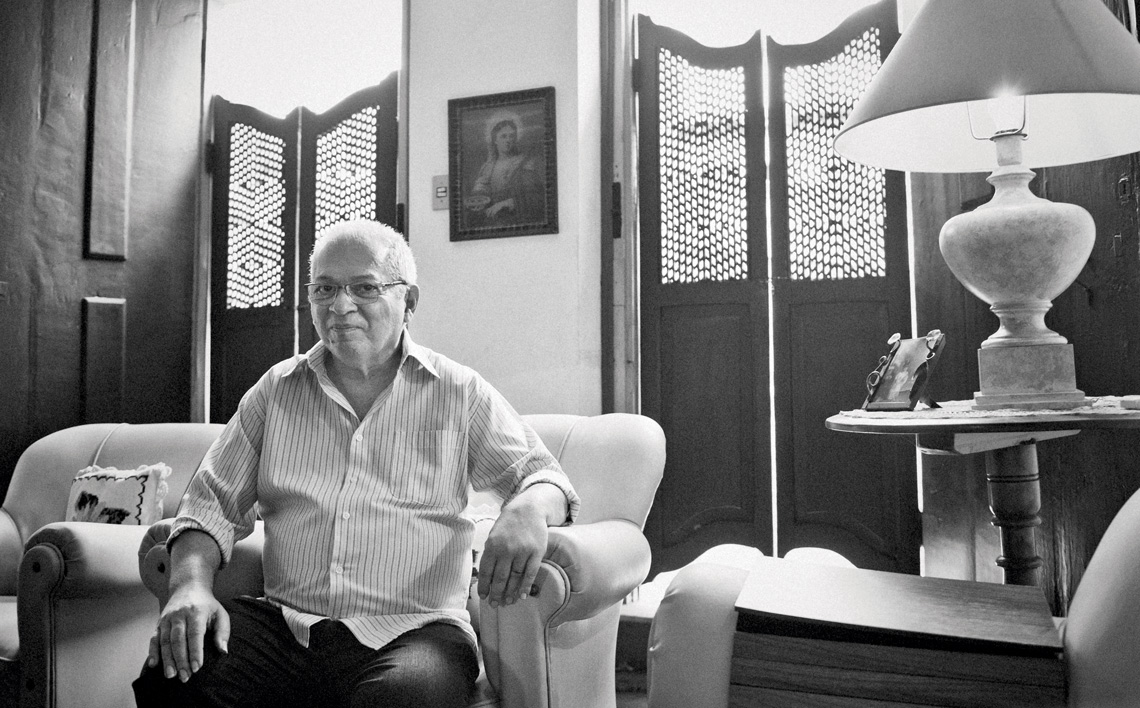

Kika Antunes

Madureira em Diamantina (MG), durante o II Festival de Música Histórica, em 2016Kika AntunesEm 2016, Pronk iniciou sua pesquisa de doutorado no Departamento de Comunicação e Artes da Universidade de Aveiro, em Portugal. O estudo teve três pilares centrais: a viola brasileira, a música armorial e o live looping, tecnologia usada em performances que permite desenvolver o arranjo da música em tempo real a partir da repetição de trechos gravados. Essas vertentes continuam orientando seu campo de atuação acadêmica. Como desdobramento da tese, defendida em 2021, o pesquisador escreveu um capítulo para o livro Live looping in musical performance: Lusophone experiences in dialogue, lançado neste ano pela editora britânica Routledge. O texto fala sobre a adaptação da música Repente, de Madureira, para a performance com uso de loops. “Faço uma contextualização sobre o gênero do repente nordestino, apontando sobre como este se apresenta dentro da composição de Madureira, e descrevo meu processo de experimentação criativa com a ajuda da tecnologia do live looping”, explica. “É uma forma de demonstrar que a música de Madureira está cada vez mais viva.”

Para o etnomusicólogo Carlos Sandroni, professor do Departamento de Música da UFPE, Madureira pertence a um panteão de compositores da música brasileira que desafiam a fronteira entre o erudito e o popular. Desse grupo, segundo o estudioso, fazem parte Ernesto Nazareth (1863-1934), Pixinguinha (1897-1973), Tom Jobim (1927-1994), Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Guinga. “O armorial tem uma ligação bem assumida com a busca de uma música clássica brasileira inspirada no popular”, diz Sandroni, que também é professor do Programa de Pós-graduação em Música da UFPB, onde atualmente orienta a pesquisa de doutorado de Andrade. “Muitos compositores do século XX fizeram isso, mas o armorial é diferente, porque o meio de difusão não foi a partitura e sim a gravação. Só agora estão saindo as partituras do Madureira. Ou seja, a música armorial dissolve, à sua própria maneira, as fronteiras entre o popular e o erudito.”

Íntegra do texto publicado em versão reduzida na edição impressa, representada no pdf.

Artigo científico

ANDRADE, F. A percepção de música brasileira de Antonio Madureira: Música e modernismo. Iberical, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, n. 22. 2022.