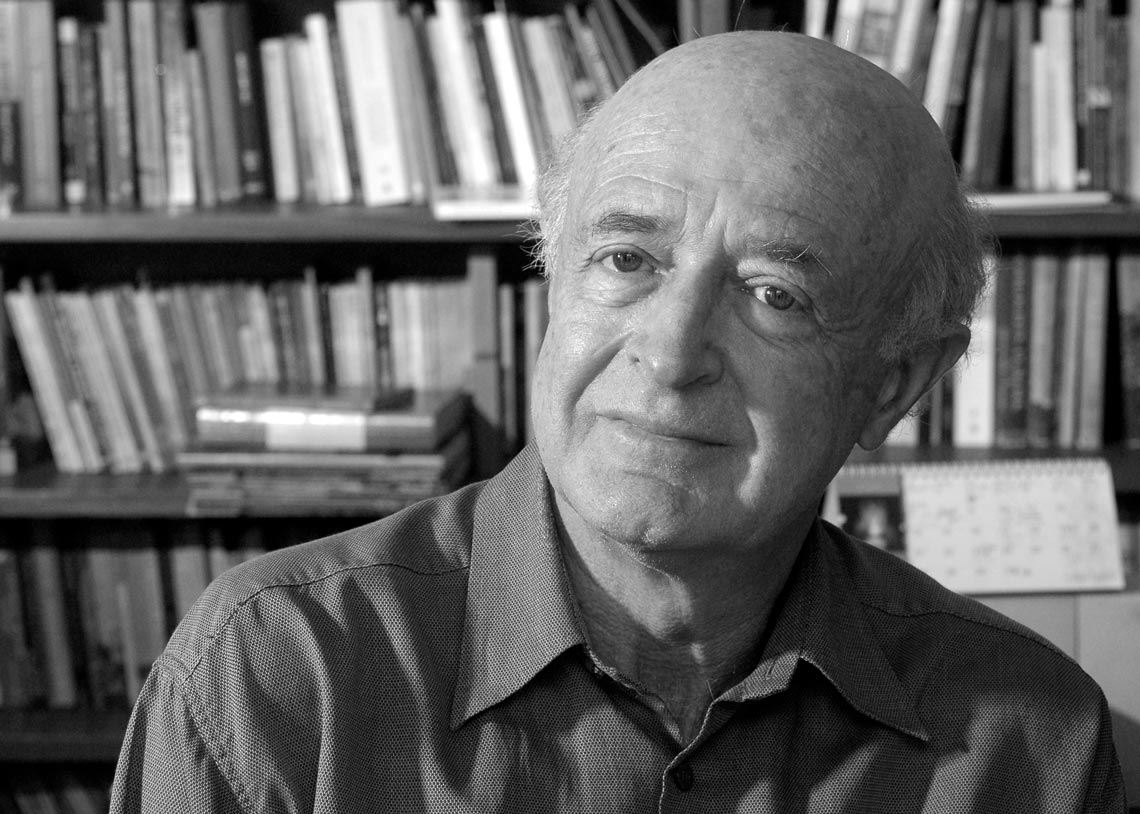

Tranqüilo com sua imortalidade (ele foi eleito no ano passado para a Academia Brasileira de Letras), José Murilo de Carvalho, que completa 66 anos neste mês, é um historiador com tempo e energia para escarafunchar o passado, analisar o presente e pensar o futuro. Como bom mineiro, tem até uma anedota verídica para explicar a sua profissão de fé acadêmica, cuja ambição é a produção de conhecimento novo. Ele conta que, numa palestra em São João del Rei, alguns morcegos se puseram a dar rasantes sobre o conferencista e seu público. “Só mais tarde, revivendo a emoção com calma, como aconselhava Wordsworth aos poetas, conselho extensível aos historiadores, é que me dei conta que se tratava de gentileza da cidade colonial”, lembra. “Os morcegos queriam ilustrar minha palestra. O historiador tem que possuir a agilidade, a leveza e a sensibilidade ultra-sônica dos morcegos para detectar, configurar e decifrar seu objeto”.

Professor titular de História do Brasil, ligado ao Núcleo de Pesquisas e Estudos Históricos da UFRJ, José Murilo começou seus estudos na Universidade Federal de Minas Gerais, mas como economista. Foi, longe do Brasil, nos Estados Unidos, quando foi tirar o seu Ph.D. na Universidade de Stanford, que se descobriu um apaixonado pelas evoluções políticas e sociais de seu país. “Chegando lá, passei a me preocupar com o Brasil como um todo. Foi lá que enfrentei o meu primeiro tema maior: como se construiu o Estado nacional do ponto de vista da estratégia dos grupos no poder”. Daí resultaram os livros A construção da ordem (1980) e Teatro de sombras (1990). Mas falar em elites no Brasil dos anos 1970 não angariou a ele grande popularidade entre os meios acadêmicos, envolvidos em discussões sobre as classes populares. Para os colegas, tinha virado “elitista”.

Mas o engano era só de desafetos desinformados. Num tempo em que não se pensava nas elites, José Murilo teve coragem de estudar aqueles que mais influenciavam a vida das massas empobrecidas. Depois da tese, mudou seu foco de atuação. “Em Os bestializados (1987), à preocupação com a construção do Estado agregou-se o problema da construção da nação. Quando se percebeu, com a mudança de regime, que não houve muitas alterações nas práticas políticas e eleitorais, muitos autores começaram a trabalhar com uma idéia mais ampla de construção da nação”, explica. Em Os bestializados, o historiador dissecou a atitude da população diante do poder, enfocando a perplexidade geral com o advento, da noite para o dia, da República. A partir de A formação das almas, a inflexão se ressalta: “Nele, falo sobre a tentativa do novo governo de recriar o imaginário nacional e da reação popular à tentativa”.

Inquieto, agora não é mais a idéia de nação ou Estado que mobiliza seus neurônios, mas a construção do cidadão, da cidadania. “Meus trabalhos começaram com a questão da construção do Estado e passou para a construção do Estado-nação”, diz. Como os quirópteros, José Murilo está atento a qualquer novo movimento. Daí os comentários preciosos sobre o momento atual, suas raízes e conseqüências, expostos na entrevista a seguir.

Na apresentação e na conclusão de seu último livro, Forças Armadas e política no Brasil, percebe-se que o senhor vê na desigualdade social nacional a grande ameaça para a democracia. No último parágrafo, aliás, o senhor observa que “corremos o risco de ser surpreendidos como em 1964”. A situação atual de profunda crise o surpreendeu? Como avalia os desdobramentos dessa nova surpresa, seja em termos do que esperar no futuro, seja na incapacidade de prever que isso poderia ocorrer? Como entender que, apesar de tão estudado, o PT ainda pôde surpreender a sociedade?

Touché! Comecei a estudar os militares porque achei que a surpresa desagradável, para dizer o mínimo, que minha geração sofreu em 1964 com o golpe e o estabelecimento do governo militar se devia, em parte pelo menos, ao descuido dos intelectuais no estudo de um ator político muito relevante desde 1889. Agora tivemos outra grande surpresa desagradável, também para dizer o mínimo, relativa às denúncias de corrupção no governo do PT. Mas hoje não se pode atribuir a causa da surpresa à ausência de estudos sobre esse ator, pois há muitos deles. A pergunta perturbadora para cientistas sociais é se sua pesquisa é inútil, se não serve para fazer previsões. Em outros termos, se sua pesquisa não é ciência. Uma coisa é certa, nos domínios do humano, onde reina a liberdade, a previsão é, de fato, sempre precária. Comte considerava as leis sociais equivalentes às da astronomia no poder de previsão. Um positivista, claro. As previsões no campo das ciências sociais são no máximo probabilísticas, sempre sujeitas a surpresas, agradáveis ou não. No caso atual, operaram outros fatores perturbadores da análise. Os alertas em relação ao que se passava dentro do PT não faltaram. Críticos pertencentes a correntes discordantes do Campo Majoritário já tinham alertado para os descaminhos em curso, tanto os referentes à política econômica como à política de alianças. Mas os alertas eram atribuídos à disputa ideológica e bloqueados, também ideologicamente, pelo campo hegemônico. Observadores externos deixaram-se levar. Quanto aos riscos atuais para a manutenção do governo civil, mencionei alguns em meu livro, mas não me ocorreu o que desabou sobre nossas cabeças, mesmo tendo escrito a conclusão há meses. Há, sem dúvida, inquietação entre os comandantes das Forças Armadas com relação ao que se passa. Mas não creio que a inquietação evolua para qualquer inclinação à intervenção, a não ser que a crise assuma dimensões catastróficas, o que é pouco provável.

O senhor já afirmou que houve uma estranha evolução no Brasil e, até 1881, o país estava à frente mesmo da Inglaterra em termos de direito de voto. Ao longo do tempo, as massas foram incorporadas ao processo. Por que, então, temos essa cidadania tão incipiente, sempre ameaçada ou não totalmente exercida?

O Brasil, de 1881 a 1945, deu para trás em matéria de incorporação política da população via processo eleitoral. A Primeira República foi, literalmente, um regime sem povo, pois votava menos de 5% da população. Paralelamente, a educação fundamental continuou a ser negligenciada. Incorporação significativa só começou em 1945. A partir daí, seu ritmo foi intenso. Em 1930 votou 5,6% da população, a metade de 1881. Em 1945 já votou 13% e, em 1960, 18%. O ritmo de crescimento, peculiaridade brasileira, não se abateu durante o regime militar, quando cerca de 60 milhões de cidadãos começaram a votar, número maior do que a população total do país em 1950. Ao mesmo tempo, a educação fundamental cresceu, mas em ritmo muito mais lento. Só no final do século 20 é que ela se generalizou, mesmo assim padecendo de má qualidade. Tivemos assim três fatores negativos: entrada tardia do povo no processo eleitoral; entrada em boa parte sob regime de ditadura, quando o sentido do voto era deturpado pelo estupro de outras instituições democráticas; lento avanço da educação fundamental. Até hoje 60% dos eleitores não completaram o primeiro grau.

A incorporação das massas, com maiores demandas, algumas quase impossíveis de ser atendidas, é vista por alguns como fonte de problemas para a chamada governabilidade nacional. Daí o desejo de uma reforma política, que deixe partidos mais fortes etc. mas que, no fundo, deixa o eleitor mais distante do processo decisório. Como o senhor vê essa situação e qual a sua compreensão de uma reforma política: precisamos de uma e de que tipo, em especial diante do contexto atual, em que ela é vista como panacéia para qualquer crise?

O sistema político entrou em colapso em 1964 porque não foi capaz de absorver o rápido crescimento da participação, eleitoral e não-eleitoral. Culpa da participação ou do sistema que só a admitiu tão tarde? No debate de 1881, a reforma apresentada pelos liberais pretendia combater a manipulação do eleitor pelo governo. A solução adotada foi reduzir drasticamente o número dos que podiam votar. Os críticos diziam que se cometia um erro de sintaxe política, criava-se uma oração sem sujeito, isto é, um regime representativo sem povo. A conseqüência do erro foi duradoura e desastrosa. A engenharia política deve cuidar sem dúvida da governabilidade, mas não o pode fazer à custa da democracia política. Esta só se consolida na prática. Nenhum eleitorado amadurece na exclusão. Não posso discutir aqui as reformas que seriam, a meu ver, necessárias e adequadas. É tema muito controvertido. Proponho apenas dois parâmetros: a reforma política não é panacéia; a reforma política não pode ser feita à custa da participação democrática.

Toda a crise de hoje parece passar ao largo da população, vista, como no artigo recente do professor Bresser Pereira, em oposição à chamada sociedade civil, essa, sim, que leva o país. Como o senhor avalia essa dicotomia e esse distanciamento do povo? Antes, com a capital no Rio de Janeiro, as massas podiam mobilizar-se diante do poder, mas Brasília parece estar “fora do Brasil” e dessa forma o povo parece ainda mais alijado da participação e do poder de pressão junto aos governantes e aos políticos. Como vê isso?

São dois pontos relacionados, o da distinção entre sociedade civil e povo e o do efeito Brasília. Acho correta a distinção. Em artigo sobre a Primeira República, falei sobre a existência, então, de três povos, o povo do Censo, o povo das eleições e o povo da rua. Os dois últimos povos constituíam parcela mínima do primeiro. Apesar de todos os avanços na urbanização, na educação, nos meios de comunicação de massa, ainda temos hoje a distinção entre um povo político, que se pode pedantemente chamar de pólis, organizado ou não, mas bem-informado e alerta, e outro povo que, com o mesmo pedantismo, se pode chamar de demos, ou, sem pedantismo, de povão. O povão ainda tem baixa escolaridade e sobrevive no mundo da necessidade. Para ele, democracia política ainda é um luxo. A crise atual revela os dois povos. A pólis fica indignada e se revolta com as denúncias de corrupção. O demos talvez o faça em menor escala, pois tem que se preocupar com o destino do Bolsa Escola. Brasília trouxe benefícios, sobretudo o da ocupação efetiva do território nacional. Mas gerou um grande mal político: isolou geograficamente o governo, Executivo e Legislativo. O controle direto que sobre ambos era exercido pela população da antiga capital, com passeatas, vaias e aplausos nos plenários da Câmara e Senado, desapareceu na solidão do Planalto, onde o povo político se reduziu ao empregado público e seu estreito horizonte corporativo. Esse ambiente é terreno fértil para o cultivo de intrigas de corte, conchavos, expectativas de impunidade. É terreno fértil, em resumo, para medrar a bandalheira do andar de cima, para usar expressão de Elio Gaspari.

O senhor já afirmou que temos grandes dificuldades em acertar contas com o passado escravista e colonial. De que forma as mazelas do presente têm a ver com esse não enfrentamento do nosso passado? Sentimos que o povo brasileiro mudou ao longo do processo histórico. O mesmo pode ser dito das chamadas elites: elas mudaram na sua essência?

Quatro séculos de prática escravista e três séculos de colônia não passam em vão. Não se trata de dizer que somos prisioneiros do passado, que o passado nos condena e que, portanto, não temos responsabilidade pelo presente. Trata-se de reconhecer a força de tradições, a persistência de valores, a reprodução de práticas de sociabilidade. Essas tradições, valores e práticas sobrevivem até mesmo a mudanças estruturais na demografia, na economia, na educação. Ou, o que é mais grave, afetam a natureza mesma dessas mudanças no sentido de desvirtuar seu efeito transformador. É nesse sentido que digo persistirem até hoje as conseqüências da experiência colonial e escravista. Não gosto de jogar a culpa nas elites exclusivamente. Essa atitude equivale a desqualificar o povo, pois o coloca em posição de vítima indefesa. Como já dizia Nabuco, o grande mal da escravidão no Brasil foi que seus valores permearam a sociedade de alto a baixo e que o cidadão brasileiro traz dentro de si a dialética do senhor e do escravo.

O povo sempre parece acalentar, por um lado, a esperança de um líder messiânico que resolva todos os problemas da nação, ao mesmo tempo que tende a ser tomado por um pessimismo em tempos de crise, achando que estamos “num mar de lama”. Como o senhor vê essa “paixão” de extremos e quais os fatores positivos e negativos que decorrem desse sentimento “edênico” do Brasil (o país visto como Éden)?

A expectativa do messias e a frustração são lados da mesma moeda. Revelam ambas a ausência de um senso de eficácia política, isto é, a ausência da convicção da capacidade do cidadão de se autogovernar. Espera-se a salvação de fora, do messias, chame-se ele Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Getúlio Vargas, Fernando Collor, Lula. Diante do inevitável fracasso do esperado, sobrevém a frustração. Escapam da condenação histórica apenas os messias que expiam seu fracasso com um destino trágico, destino esse que lhes é imposto ou que elegem por vontade própria. Foi o caso de Tiradentes, do Conselheiro, de Getúlio. Não vejo nada positivo nessa tradição messiânica. Até hoje ela representa um obstáculo à democracia. Um dos bons resultados que podem sobrevir da crise atual será exatamente desacreditar os salvadores da pátria e reforçar a convicção de que só a ação do cidadão constrói a cidadania. Edenismo é outra coisa. Ele não atribui à natureza o papel de salvador. Mas é também uma forma de escapismo porque coloca fora do âmbito da construção humana os motivos de orgulho nacional. Ele tem a mesma origem do messianismo: a ausência do sentido do indivíduo como agente da sociedade e do cidadão como construtor da política.

A corrupção parece ser vista no Brasil como parte de nossa cultura e não erradicável. O próprio presidente afirmou na celebrada entrevista parisiense que “isso de caixa dois sempre houve”, com total normalidade? Quais as origens dessa corrupção endêmica e quando e por que ela se transforma, como o senhor preconizou em uma entrevista, em corrupção epidêmica? Como mudar esse quadro desolador que traz tanto cinismo político à população?

A corrupção está enraizada e não é erradicável. Mas é redutível a níveis compatíveis com a prática de países democráticos. Ela atinge altos níveis no Brasil (e em outros países) em boa parte devido a nossas origens patrimoniais. O patrimonialismo significa pelo menos três coisas: a predominância do Estado e de sua burocracia; a tendência das pessoas de buscar o Estado como fonte de emprego (nepotismo, clientelismo) e de favorecimentos (contratos, benesses, mensalões), o que uma vez chamei de estadania; e a indistinção entre o público e o privado, isto é, a ausência da noção da coisa pública, substituída pela da coisa estatal. A endemia pode transformar-se em epidemia por circunstâncias fortuitas, como a ação de pessoas e grupos mais afoitos. Mas não estamos condenados à corrupção. A história não condena nenhum país a penas perpétuas. Ela é dinamismo. Assim é que a intolerância à corrupção tem crescido muito à medida que o caráter injusto da distribuição ilegal de benefícios públicos se torna óbvia para os muitos que são dela excluídos. Reações como a que se dá hoje, mudanças nas leis e em sua aplicação, alterações nas instituições, podem, e creio que irão, aos poucos reduzir o nível escandaloso da corrupção, embora não acabem com ela.

Quais as origens históricas dessa promiscuidade entre público e privado no governo brasileiro e quais as conseqüências disso? Como mudar? O governo “rouba” e a população também não obedece às leis. Ou, nas palavras do presidente Lula: “O brasileiro quer cadeia para os outros, não para ele. Quer que todos sejam honestos, não ele”, e assim por diante. De que forma esse mal institucional também se repete na esfera individual, no cotidiano nacional, e de que forma uma corrupção se liga à outra?

As origens e possíveis remédios foram discutidos acima. O problema da relação entre o comportamento individual e o público é complexo. Em primeiro lugar, é preciso distinguir a moral privada da ética pública. O comportamento privado não precisa necessariamente, certamente não em nosso mundo liberal, condicionar o comportamento na arena pública. Um cafajeste na vida privada pode ser um bom estadista. Há exemplos abundantes. Pode acontecer também que o que é positivo na moral privada se torne negativo quando transferido para o mundo público. Por exemplo, ajudar parentes e amigos é norma básica de nossa moral privada. Quando aplicada essa norma ao mundo público, transforma-se em clientelismo e nepotismo. Pesquisa que fizemos no Rio de Janeiro há algum tempo revelou que muitos entrevistados achavam que deputados tinham que ajudar parentes e amigos. Outra coisa é o comportamento individual diante da lei. Aqui funciona entre nós o mesmo mecanismo do patrimonialismo, da indistinção entre o estatal, o público e o privado. Se não existe o público, se o estatal é da sogra, não há obrigações cívicas. Paga-se imposto a contragosto, quando não se pode sonegar, e aproveita-se o quanto possível do Estado. Outra pesquisa no Rio de Janeiro, feita em 1997, mostrou que 41% dos entrevistados achavam que em alguns casos era justificável sonegar imposto. O que é mais grave é que a porcentagem crescia com o aumento da escolaridade. Gera-se aí um círculo vicioso: o contribuinte sonega porque não vê o Estado como público; ao sonegar, reduz os recursos do Estado; ao ter os recursos reduzidos, o Estado aumenta os impostos; ao ver os impostos aumentados, o contribuinte sonega mais.

Qual a percepção que o brasileiro tem das leis? Aqui tudo parece querer ser resolvido com uma nova lei, como se bastasse legislar no papel para o problema acabar na realidade. Quais as origens desse bacharelismo e quais os problemas que ele traz? Pode-se mudar essa cultura ancestral?

Já no século 19 foi feito o diagnóstico da distância entre o Brasil legal e o Brasil real. Guerreiro Ramos achava que no Brasil a função da lei é pedagógica, e não coercitiva. Ela é inaplicável, mas aponta para um ideal de civilização. Oliveira Viana achava o contrário. A distância entre a lei e a realidade era, segundo ele, a própria corrupção do sistema. Análises mais recentes, como as de Roberto da Matta, mostram o jeito como estratégia brasileira de aceitar a lei sem cumpri-la. Seja como for, nosso bacharelismo vem de longa data. Nosso sistema jurídico é tributário da tradição romano-germânica do direito codificado, e não da tradição do direito costumeiro anglo-saxônico. Nossa elite política, desde a independência, é composta predominantemente de bacharéis. São os bacharéis que fazem as leis como parlamentares e as aplicam como delegados, advogados, juízes. A conseqüência disso é a convicção de que tudo se pode resolver a golpes de leis, sem preocupação com as condições de sua aplicação. Dois exemplos recentes foram o código de trânsito e a lei de doação de órgãos. No primeiro caso, fez-se uma lei para cidadãos e estradas da Suécia. O fracasso era previsível. No segundo, a lei previa o transplante de órgãos sem consulta à família. Desrespeitou-se uma das poucas instituições ainda respeitadas no país. A reação foi imediata e pelo menos houve bom senso suficiente para se fazer a correção. Outro exemplo clássico foi a lei da vacinação obrigatória que provocou uma das maiores revoltas urbanas do país. Aqui também se gera um círculo vicioso: o Estado faz leis rigorosas; o cidadão desrespeita as leis; o Estado faz leis mais rigorosas para evitar o desrespeito; o cidadão desrespeita mais as leis mais rigorosas (ou aperfeiçoa o jeito de burlá-las).

Desde 1985 houve um incremento nas liberdades individuais e na participação política da sociedade. Esperava-se que isso fosse ajudar a acabar com as desigualdades sociais, o que não ocorreu. O que houve e as razões históricas para isso? Qual é o nível atual de nossa democracia? Ela é resolução de problemas? O senhor já sugeriu em um de seus livros que é preciso encontrar um outro caminho para a cidadania no Brasil. Qual seria esse novo caminho e as razões dessa peculiaridade nacional?

A cidadania política não produziu até agora cidadania social, a liberdade não produziu igualdade. Isso significa que o sistema representativo não tem funcionado adequadamente. Algumas razões do mau funcionamento já foram apontadas: entrada recente do povo na política, curto período de prática representativa, interrupções autoritárias, baixa escolaridade, altos níveis de pobreza. A tentação é dizer que o modelo faliu e que se devem buscar alternativas. De fato, cheguei a mencionar a necessidade de se pensar em alternativas. Mas nunca tentei formulá-las porque no fundo não tinha e não tenho certeza sobre se é o modelo que não presta ou se não tivemos tempo de colocá-lo adequadamente em prática. Lembre-se de que ele demandou séculos para se implantar no Ocidente. Daí que talvez fosse mais eficaz fazer ajustes tópicos em vez de tentar mudanças radicais. Dou um exemplo simples, tendo em vista a crise atual. Acabar com o privilégio de prisão especial para portadores de diplomas universitários levaria os senhores doutores a pensarem duas vezes antes de praticar qualquer crime. No campo político, a introdução da possibilidade de revogação de mandatos pelos eleitores, na vigência do mandato, também poderia melhorar o comportamento de parlamentares. Pode-se também, e deve-se, ampliar a participação política para além do ato de votar. Há dispositivos constitucionais importantes que são pouco usados, como a ação civil pública, a ação popular, o mandado de injunção. São armas poderosas que, se mobilizadas, aperfeiçoariam o sistema representativo.

Alguns estudos sugerem que crescimento e melhor educação não são suficientes para resolver o problema da desigualdade e da exclusão e que seria necessária a participação das elites num processo de distribuição de riquezas. As elites, por sua vez, colocam todo o ônus do processo no Estado e não querem modelos em que percam sua soberania. Como resolver esse dilema da desigualdade nesses termos? Qual a real parte que cabe ao Estado e qual cabe às elites? As elites de outros países desenvolvidos perceberam no passado que era necessário reformas: agrária, distributiva etc. para a implementação de um Estado de bem-estar social. A nossa elite ainda não percebeu isso e vive com medo da violência: como entender esse caráter “suicida” ou “predatório” das elites? O que esperar no futuro?

Pesquisas indicam que a educação é o fator que mais afeta positivamente a consciência cívica e a mobilização política. Enquanto a escolaridade no Brasil não atingir níveis decentes (universalização do ensino médio e uns 30% da população com educação superior), não cabe falar em insuficiência da educação. Não cabe também, creio eu, esperar das elites a solução do problema da desigualdade. Nos países que o resolveram houve algum tipo de revolução, seja econômica (Inglaterra), seja política (França), seja social (Rússia). Revoluções não são feitas por elites. Nós não tivemos revolução alguma e não creio que a culpa seja apenas das elites que, obviamente, em todos os países defendem seus interesses. Trata-se de um processo histórico em que o Estado nacional que aqui se construiu – liberal, note-se – não cumpriu a tarefa executada por outros Estados nacionais de reduzir a desigualdade a níveis toleráveis. Não me parece realista esperar que, no mundo de hoje, ainda possamos fazer a mudança por métodos revolucionários. Tampouco é realista esperar que as elites o façam espontaneamente. Ela só pode ser realizada por pressão de baixo sobre o Estado no sentido de forçá-lo a alterar políticas públicas, usando, se necessário, seu poder constitucional e legal de coerção, inclusive sobre as elites.

Vivemos na chamada “Estadodania”: o Estado é visto como fonte de tudo. Por quê? Qual a história disso e os enganos dessa visão? Ao mesmo tempo que as elites exigem que o Estado controle a desigualdade e a violência, quer o Estado longe da economia: essa dicotomia tem solução? O povo sabe o que é e como funciona o Estado: é comum se reclamar do governo federal a falta de polícia nas ruas, atributos dos governos estaduais ou municipais, só para citar um exemplo. Se pode ser cidadão se não se conhece o Estado?

A pergunta me permite ampliar a resposta anterior sobre patrimonialismo. O impacto do patrimonialismo na sociedade não se limita à visão do Estado como alheio ao cidadão. Em nossa tradição ibérica há uma justificativa mais elaborada do papel do Estado. Ele se justificaria como promotor da felicidade dos súditos e seria visto pelos súditos como um benfeitor. Nosso patrimonialismo é também um paternalismo. Exame de dezenas de cartas enviadas a governantes em vários momentos de nossa história, desde o Império até os governos militares, confirma esse ponto. A concepção de contrato social embutida nessas cartas é a seguinte: o cidadão (na realidade, o súdito) deve cumprir sua obrigação de trabalhar e cuidar da família. Em contrapartida, o Estado deve cuidar do cidadão (ou do súdito). Não há direitos políticos e civis envolvidos nesse pacto, apenas direitos sociais, que são passivos. Essa visão é também corroborada por pesquisas de opinião pública que indicam o predomínio total dos direitos sociais na percepção que os brasileiros possuem de direitos. O lado paternalista da ação do Estado é bem conhecido pelo público. A grande busca da Justiça do trabalho, dos postos do INSS e de saúde é uma prova disso. Ficam de fora do pacto os direitos de briga, os civis e políticos que definem o cidadão ativo. A grande pergunta que me faço é se o ingresso no sistema pela porta do direito social fortalece ou enfraquece ainda mais os direitos civis e políticos.

O senhor defendeu em artigo recente, escrito para o jornal O Globo, a universidade pública das acusações de elitismo. Como é isso? O que acha da situação atual da universidade? Qual sua opinião sobre a polêmica reforma universitária proposta? Concorda com o sistema de cotas para minorias?

Chamei a atenção para simplificações na condenação da universidade pública como elitista. Creio ter ficado demonstrado com estatísticas que o elitismo se prende, sobretudo, a certos cursos e à ausência de horário noturno. Na maioria dos cursos, sobretudo no turno da noite, a população universitária corresponde razoavelmente ao todo da população. O que me preocupa no debate são posições demagógicas que querem abrir indiscriminadamente a universidade passando por cima de qualquer preocupação com qualidade. A universidade pública – falo, sobretudo, das federais – está cheia de mazelas, e, entre outras coisas, tem a obrigação de fazer um grande esforço para incorporar alunos pobres. Trata-se de ação afirmativa legítima e necessária. Mas a incorporação não pode ser demagógica, nem comprometer a qualidade do ensino. Para incorporar corretamente alunos pobres, a universidade deve investir pesadamente na preparação dos candidatos para que não entrem à custa de rebaixamento dos critérios de qualificação. Além disso, terá que acompanhá-los e lhes dar assistência durante todo o curso, inclusive auxílio financeiro. Do contrário, teremos desistências, frustrações, ou formação de profissionais de baixa qualidade. Nesse último caso, apenas se adiará a discriminação para o momento de entrada no mercado de trabalho. As cotas são modalidade inadequada de ação afirmativa. Elas são rígidas, artificiais, ameaçam a qualidade do ensino, e são equivocadas quando adotam classificações raciais que equiparam o Brasil à África do Sul.

Como o senhor vê a atuação da mídia, em especial a política e a econômica. Após o affair Collor, a imprensa passou a ser vista como fonte de revelações e uma espécie de mecanismo de controle da República. Por um lado, isso é bom, porque é uma das funções sociais da mídia. Por outro, há o problema do “believe in everything you read in papers”: o que está escrito é verdadeiro. Há, no momento, uma onda de denuncismo, parte real, mas parte sem fundamentos, para vender jornal ou atacar o governo. Como vê isso? A mídia não é diferente de uma empresa qualquer, no geral, e “vende” um produto chamado notícia. Qual o perigo disso num país em que se tem pouca reflexão crítica sobre o que se é divulgado?

Admitindo todos os problemas citados, que são reais, creio que o balanço da atuação da mídia tem sido positivo. A análise de seu impacto, no entanto, deve distinguir os tipos de mídia. Devido ao grande número de semi-analfabetos, a televisão possui um peso extraordinário sobre as classes D e E, para usar a classificação das pesquisas de marketing. Por outro lado, há um enorme avanço na comunicação via internet nas classes A e B. A internet é um domínio livre do controle dos donos da mídia. O estudo de sua influência na presente crise está por ser feito.

O país, em especial as elites, rejeita a reforma agrária e demoniza o MST. Como entender um país em que os pobres toleram a desigualdade? Qual a origem histórica disso e o que se pode esperar no futuro: uma onda de violência ou apenas mais tolerância com a miséria crescente?

Por que a tolerância dos pobres à desigualdade? Por que os pobres brasileiros não se revoltam? O verdadeiro milagre brasileiro não seria a honestidade dos pobres? São questões perturbadoras, que não podem ser respondidas apenas pelo recurso a teorias de conspiração das elites. Em nossa história, quando o pobre se revoltou, ele o fez fora do sistema político, sem gerar mudanças institucionais. Voltamos ao problema da representatividade do sistema. Perspectivas? O único movimento popular eficaz que temos hoje é o MST. Mas o MST mobiliza uma parcela da população cujo peso demográfico decresce sistematicamente. A população pobre das cidades, em constante crescimento, continua politicamente desmobilizada. Pior ainda. Em cidades como o Rio de Janeiro, sua mobilização se vê bloqueada pela ação dos traficantes de drogas. Nem mesmo as associações de moradores podem funcionar sem o beneplácito dos traficantes. Por outro lado, se é verdade que a desigualdade, medida pela renda, não se tem reduzido de maneira significativa, há outras mudanças em curso. Os indicadores sociais como escolaridade, esperança de vida, mortalidade infantil, coleta de lixo, abastecimento de água e outros têm melhorado muito nos últimos dez anos. Está havendo, por assim dizer, uma distribuição indireta de renda. É aí que está, creio, parte da explicação da tolerância dos pobres: a renda não aumenta, mas a vida melhora. Isso é positivo, indica adequada ação social do Estado. Mas veja nosso dilema: a ação social reforça a visão paternalista do Estado, além de alimentar o clientelismo.

Numa entrevista à Folha, logo após a eleição de Lula, o senhor afirmou: “As dificuldades são proporcionais às esperanças que sua candidatura despertou. Terá que evitar o perigo do abraço mortal do apoio conservador que, ao lhe dar base de governo, pode lhe descaracterizar o programa. Terá que lidar com a cobrança de setores mais militantes que o apóiam, que exigirão mudanças rápidas. Terá que haver-se com armadilha criada pela grande expectativa de mudança que gerou na população, desproporcional em relação às possibilidades de atendimento. Esses serão os fantasmas a perseguir o governo”. O senhor foi preciso no diagnóstico. Como avalia essa percepção diante do desenvolvimento real do governo Lula? Havia outro caminho a ser seguido? O que ele ainda pode fazer para mudar a situação? Lula é, palavras suas, ainda o “estranho no ninho da elite” e vítima dessa situação, como ele mesmo quer fazer crer?

Eu disse isso? Não está mal, ainda que a avaliação fosse evidente para quem, embora simpático aos resultados eleitorais, não se tivesse deixado levar por romantismos. Creio que a previsão se realizou. Acuado pela necessidade de não causar pânico na economia e nos mercados internacionais, o governo manteve religiosamente a política econômica anterior, alienando boa parte de seu partido e de seus eleitores. Não tenho competência para dizer se havia alternativa viável. Mas creio que o cálculo dos estrategistas do governo era fazer mudanças no segundo mandato, quando a confiança do mercado se tivesse consolidado. Aí veio o que nem eu nem ninguém mais previu: a emergência dos fantasmas do Marcos Valério e do Delúbio Soares. Ironicamente, Fernando Henrique parece ter feito o mesmo cálculo e foi atropelado entre um mandato e outro por uma crise vinda de fora. Lula foi atropelado por uma crise interna, quando o cenário externo é muito amigável. Uma crise causada pela cúpula do partido e na qual ele não é exatamente uma vítima. É artificial e inútil buscar culpados em outro lugar. A elite social deve ter ficado feliz com a desgraça do presidente-operário, um estranho no ninho. Mas a elite econômica, sobretudo seu setor financeiro, está feliz com os lucros propiciados pelas políticas ortodoxas do Banco Central. Perspectivas? Minha hipótese otimista não é muito otimista. O presidente que, em suas reações, não se mostrou à altura da crise conseguirá levar o governo até o final do mandato e transmitir o cargo ao sucessor, seja ele quem for.

O que restará da esquerda após essa crise do PT, que, deixando de lado o exagero, parece o desalento que tomou conta dos admiradores de Stalin após a Primavera de Praga? Como vê o papel dos intelectuais nessa situação de crise: os intelectuais de esquerda sumiram do cenário do PT com corrupção. É o fim de um ciclo de esquerdas no Brasil? O desmonte do PT: como ficará o cenário com o partido enfraquecido?

A esquerda irá se reconstituir de algum modo. O PT também, de algum modo, se refará. Ele se partiu em dois grupos, o dos que quiseram fazer do partido um instrumento de governo e caíram na armadilha, não dos adversários ou da elite, mas do próprio poder, e outro que, em parte já fora do partido, quer manter a pureza dos princípios, ao custo de renunciar ao poder. O primeiro grupo, enfraquecido, poderá recompor-se reconstruindo o partido sem a arrogância de antes, em bases mais próximas do estilo dos outros partidos. O segundo continuará representando a consciência cívica, sem alternativa de poder. O dano para a democracia brasileira foi grande, sobretudo pelo desencanto provocado pelo estelionato eleitoral do PT no que se refere à moralidade pública, vendida como produto de campanha. A frustração dos 53 milhões de eleitores entusiastas foi grande e poderá estender-se ao sistema representativo como um todo. O papel dos intelectuais nessa conjuntura é, a meu ver, não se acovardar e enfrentar os fatos, por mais desconcertantes e constrangedores que sejam. Para alguns a tarefa poderá ser mais dolorosa e é compreensível que prefiram o silêncio. Mas se alguém tem obrigação profissional de falar, sobretudo em momentos de crise, são os intelectuais. Muitos deles são pagos pelos cofres públicos para isso.

Lula vem falando muito em Vargas, em elites etc. Essa retomada de um espírito nacionalista, desenvolvimentista, clientelista, é bom ou necessário? Que outro modelo seria melhor ao Brasil?

Há várias coisas envolvidas aí. Começaria substituindo clientelista por populista, para dar mais coerência à lista de adjetivos. Lula quer recuperar o Vargas do segundo governo, o Vargas que interpelava o povo, que dizia defender os interesses do povo contra os interesses das elites, brasileiras e estrangeiras. É uma recuperação arriscada porque Vargas, com a tática da confrontação, cavou sua própria ruína política e, na medida em que levada à frente, a comparação poderá dar de cara com o mar de lama que jorrou de dentro do Palácio do Catete. É também uma recuperação infeliz, pois retoma uma postura populista contra a qual o PT se insurgiu desde o início. Equivale a uma renúncia a outro marco do PT, é outro passo atrás. A tentativa só se justifica pela persistência no país das amplas camadas populares mencionadas acima, ainda prisioneiras do reino da necessidade.

A corrupção pode provocar rupturas reais? Pode ser benéfica ao ser revelada em sua extensão? Qual é a relação entre corrupção e desigualdade?

Não creio que corrupção provoque ruptura. A ser assim o Brasil seria um país de rupturas, quando é um país de continuidades, um país sem revolução. De positivo, o que crises como a atual, gerada pela revelação de um esquema amplo e elaborado de práticas ilegais, podem fazer é provocar reações que levem ao amadurecimento cívico da sociedade e ao aperfeiçoamento institucional de mecanismos de controle e de redução da impunidade. Assim como nunca acreditei na eleição de Lula como possibilidade de recriação do país, também não vejo a crise atual como catástrofe, como o fim do mundo. O mundo continuará, o Brasil continuará, talvez mais sábio e mais maduro.