O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou em fevereiro um plano para acabar, até 2030, com a epidemia provocada pelo HIV nos Estados Unidos. “Temos uma oportunidade inédita nesta geração de eliminar novas infecções na América”, afirmou, no discurso anual sobre o Estado da União. A meta é reduzir em 75% o número de infecções em cinco anos, e em 90% em 10 anos, evitando o contágio de 250 mil pessoas no período e transformando a síndrome da imunodeficiência adquirida em uma doença de incidência restrita e eventual. Para tentar alcançar esse objetivo, haverá ações em várias frentes simultaneamente.

A principal, que já vinha sendo adotada, consiste em multiplicar a oferta de testes de diagnóstico e de medicamentos antirretrovirais. O objetivo é garantir que o 1,1 milhão de pessoas que vivem com HIV naquele país não apenas evitem as manifestações da doença que destrói as defesas imunológicas, como também suprimam a carga de vírus na circulação sanguínea a ponto de parar de transmiti-lo, mantendo-se em tratamento para o resto da vida – ou até que se descubra a cura. Outro foco é evitar que cerca de 1 milhão de pessoas em situação de risco adquiram a moléstia, utilizando a chamada profilaxia pré-exposição (PrEP), um comprimido capaz de reduzir o risco de contágio em 97% dos usuários. A grande novidade é a intenção de concentrar esforços em 48 condados onde, constatou-se, ocorrem mais da metade dos casos de Aids do país, intensificando as estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento. Boa parte desses hotspots fica em áreas urbanas e regiões pobres, com destaque para estados como Flórida, Califórnia, Texas e Geórgia.

A julgar pelos progressos obtidos nos últimos anos, a meta proposta por Trump parece possível de ser alcançada. As estatísticas gerais mostram que a epidemia de Aids perdeu ímpeto. De acordo com dados da Kaiser Family Foundation, organização norte-americana dedicada a estudos sobre saúde pública, 940 mil pessoas morreram no mundo em 2017 de causas relacionadas à Aids. Esse contingente equivale à metade do 1,9 milhão de mortos em 2004. Nos Estados Unidos, a Aids tem uma prevalência baixa na população geral, com concentração de casos em grupos como homens que fazem sexo com homens, travestis e profissionais do sexo. A doença atinge 0,3% da população do país, índice semelhante ao registrado no Brasil, de 0,4%.

Uma limitação que o plano vai enfrentar se relaciona à heterogeneidade nos serviços de saúde nos Estados Unidos. “Ao contrário do modelo brasileiro, não existe lá um sistema universalizado e os cuidados acabam variando de um lugar para outro”, explica a médica Maria Ines Battistella Nemes, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). “No estado de Nova York, por exemplo, os serviços ambulatoriais produzem, a partir de prontuários e registros eletrônicos, relatórios diários que mostram quem ainda não está com a carga viral zerada. E investigam prontamente quando o paciente não aparece nos atendimentos programados. Mas essa é a realidade do Estado de Nova York, onde o tratamento é largamente subsidiado. Muitos outros estados do país têm contextos bem diferentes, com dificuldades até para o acesso aos medicamentos”, afirma.

Em 2018, Nemes passou uma temporada de seis meses no Departamento de Saúde do Estado de Nova York estudando os cuidados a pacientes para subsidiar seu trabalho à frente do projeto QualiAids, uma ferramenta de avaliação dos serviços ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SUS) que tratam pessoas com HIV no Brasil. O QualiAids teve quatro edições e fornece 84 indicadores sobre os serviços. “Os ambulatórios respondem a uma série de perguntas sobre tempo de atendimento, recursos tecnológicos e financeiros disponíveis, oferta de cuidados e de medicamentos. Cada questão dá origem a um indicador”, diz. O inquérito classifica os serviços em quatro diferentes níveis e ajuda equipes e secretarias da Saúde a aperfeiçoar seu trabalho.

Se o plano norte-americano tem clareza sobre métodos e objetivos, há dúvidas acerca de sua capacidade de transformar comportamentos. Embora em queda na população geral, a Aids nos Estados Unidos voltou a crescer entre homens jovens. E mesmo localidades onde houve redução de casos têm dificuldades de eliminar a doença. São Francisco, na Califórnia, que contabilizava 2 mil casos por ano na década de 1990, hoje registra 200 casos anuais. “Chegamos a um piso. Todos os jovens gays brancos estão tomando PrEP, mas há indivíduos que não conseguimos alcançar”, disse ao jornal The New York Times Jeff Sheehy, ativista da mobilização contra o HIV na cidade. “A Aids tem associação com grupos pobres e vulneráveis e é difícil isolar a doença dos outros problemas que essas pessoas enfrentam.”

O Brasil tem o mesmo problema. “O fato de haver tecnologia para acabar com a epidemia não significa que conseguiremos chegar lá”, diz Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que estuda e acompanha grupos especialmente atingidos, como travestis, mulheres transexuais e homens que fazem sexo com homens. Segundo ela, em especial o grupo de travestis e mulheres transexuais vive em condições de alta vulnerabilidade. “Quem enfrenta dificuldades de moradia, inserção profissional ou baixa escolaridade nem sempre é acessado ou consegue dar prioridade à prevenção ou ao tratamento”, diz.

Veras foi responsável por um estudo que identificou uma prevalência de 15,4% de contaminação pelo HIV entre homossexuais e travestis que frequentam bares e boates no centro de São Paulo (ver Pesquisa FAPESP nº 230). Atualmente, investiga como melhorar a situação de saúde de travestis e mulheres transexuais vivendo com HIV. O projeto é uma parceria com duas pesquisadoras da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e recebe financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), dos Estados Unidos. Com previsão para terminar em 2020, o trabalho monitora grupos com e sem o HIV para, entre outros aspectos, compreender as barreiras que podem comprometer a adesão ao tratamento. Na sua avaliação, é fundamental criar novas formas de acolher os grupos vulneráveis, a fim de engajá-los em esquemas de prevenção e tratamento. “Infelizmente, vemos hoje um crescimento do preconceito contra homossexuais, transexuais e travestis”, afirma.

Os canais tradicionais para atingir as populações de risco são insuficientes. “Nos comunicamos mal”, diz Veras, lembrando que a vida sexual, principalmente dos jovens, passou a ser mediada por expedientes como aplicativos de busca de parceiros, e eles não são alcançados por campanhas de prevenção no formato mais tradicional, como as veiculadas pela televisão. Entre exemplos bem-sucedidos, ela destaca a atuação da clínica pública de saúde sexual Dean Street, em Londres, que, em um ambiente alegre e descolado, oferece a quem a procura testes gratuitos e tratamento imediato para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. “Eles conseguem atrair os jovens, que preenchem um questionário, são classificados em relação ao risco, fazem o teste e, mesmo se o resultado for negativo, ganham um cartão eletrônico para serem acompanhados a partir dali”, afirma.

A epidemia surgiu no início dos anos 1980 e, em seus primeiros tempos, tornou-se um flagelo para grupos como homossexuais masculinos, usuários de drogas injetáveis e hemofílicos infectados por transfusão de sangue (ver entrevista). Quem viveu aquela época via a síndrome como uma sentença de morte, pois não havia tratamento eficiente. Nos anos 1990, surgiram medicamentos capazes de reduzir a presença do vírus e a Aids, embora incurável, transformou-se em algo como uma moléstia crônica, com sobrevida crescente. As políticas de combate à síndrome atingiram um ponto de inflexão por volta de 2010, diante das evidências de que os portadores do HIV tratados com o arsenal terapêutico disponível conseguiam manter uma carga viral indetectável e deixavam de transmitir a doença. “A constatação de que quem tinha o vírus indetectável parava de transmitir transformou a forma de enfrentar a doença”, diz Nemes, da FM-USP. Até então, a abordagem concentrava-se em tratar indivíduos com sintomas e disseminar métodos de prevenção. O modelo adotado no governo George W. Bush (2001-2009) era conhecido como ABC, A de abstinência, B de fidelidade (Be faithful) e, em último caso, C de preservativo (condom).

A nova realidade deu origem a uma abordagem múltipla, baseada na detecção do maior número possível de casos e na oferta massiva de remédios para os diagnosticados. “O tratamento passou a ser parte da prevenção”, afirma Maria Ines Nemes. Em 2012, a Unaids, braço das Nações Unidas para o combate à síndrome, lançou o plano 90-90-90: diagnosticar pelo menos 90% dos infectados, tratar 90% dos diagnosticados e suprimir a carga viral de 90% das pessoas em tratamento – a meta seria capaz de reduzir em até 75% o número de novos casos. Nos últimos anos, muitos países avançaram nesse sentido, mas poucos, a exemplo da Suíça e da Itália, alcançaram 90% dos diagnósticos. O Ministério da Saúde brasileiro estima a existência de 860 mil pessoas vivendo com o vírus HIV no país. Desse total, 85%, ou 731 mil, sabem que têm a doença, 548 mil recebem tratamento e 503 mil têm a carga viral indetectável.

A mudança no combate à Aids estimulou a adoção de táticas para acelerar o diagnóstico. Em Santo André, no ABC paulista, pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e da Secretaria Municipal da Saúde avaliam o impacto de ferramentas para descobrir precocemente indivíduos infectados. A equipe realizou um projeto piloto para testar uma estratégia inovadora de triagem, baseada no uso de um algoritmo para identificar pessoas que podem ter pego a doença recentemente. Ao menos a metade dos portadores do vírus exibe sintomas transitórios assim que o HIV se instala, comuns a outras viroses, como febre alta, dor de garganta, diarreia ou surgimento de nódulos linfáticos. O algoritmo considera informações prestadas pelo paciente, como a existência dos sintomas e relações sexuais desprotegidas nas seis semanas anteriores, para sugerir a investigação de uma possível infecção. Se o algoritmo recomendar, realizam-se exames mais sensíveis como o de carga viral e o teste rápido de quarta geração, que consegue diagnosticar casos considerados negativos em exames de rotina do SUS.

Em 2015, um estudo publicado pela equipe mostrou que quatro pacientes que procuraram os serviços de saúde da cidade com suspeita de dengue, não confirmada em exames, eram casos de infecção aguda pelo HIV. Eles estavam em um período conhecido como janela imunológica, em que já podem infectar outras pessoas, mas ainda não são diagnosticados facilmente. Testes rápidos utilizados em ambulatórios públicos só conseguem detectar anticorpos um mês após a infecção, mas técnicas como a contagem da carga viral flagram o vírus no sangue cerca de uma semana após o contágio.

A experiência, realizada em um ambulatório de referência em Santo André, mostrou que a capacitação da equipe no reconhecimento de possíveis casos de infecção reduziu de 82 para 28 dias o intervalo de tempo entre a admissão do paciente e o início do tratamento com antirretrovirais. “O investimento vale a pena, pois permite que se inicie o tratamento logo depois do diagnóstico e que se retire o indivíduo da cadeia de transmissão mais rapidamente”, diz a infectologista Elaine Monteiro Matsuda, da Secretaria de Saúde de Santo André. “O projeto tem impacto também por semear a prática de pesquisa em serviços assistenciais e em centros regionais que atuavam apenas como laboratórios”, diz a bióloga Ivana Campos, coordenadora da iniciativa.

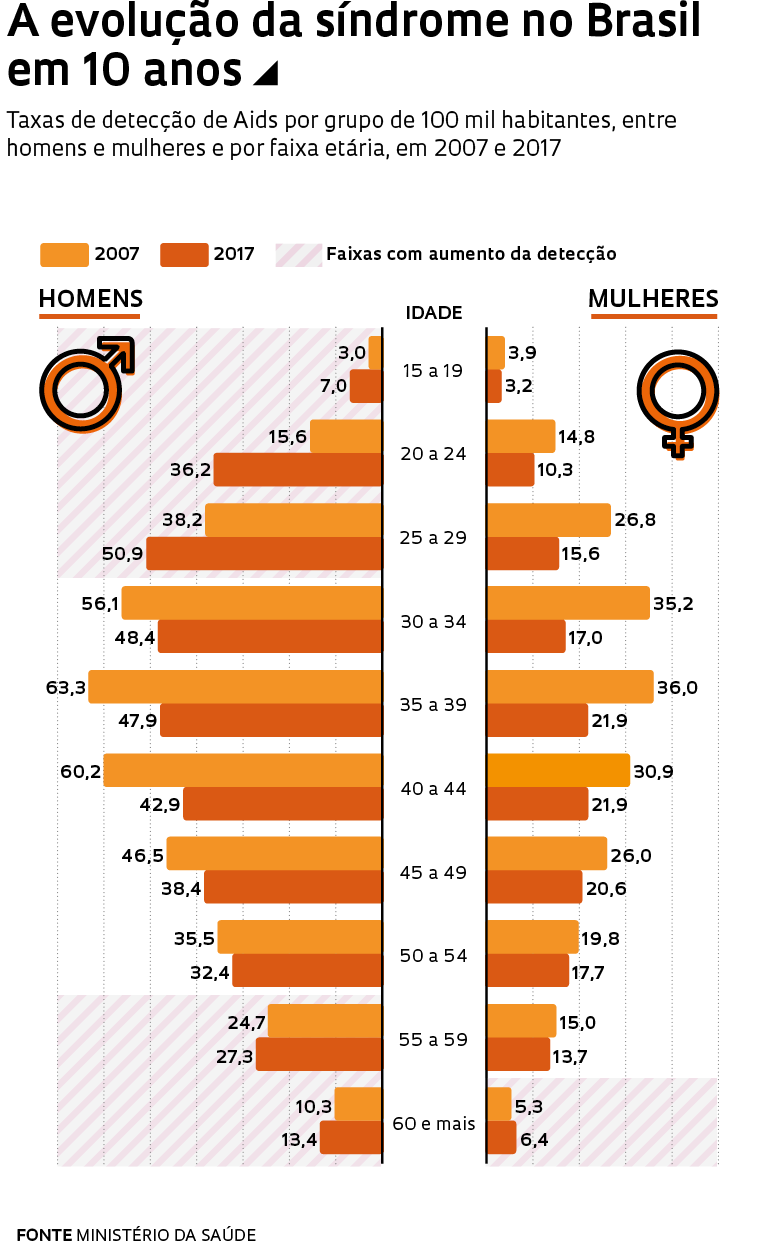

O Brasil foi pioneiro na oferta de medicamentos e mantém no horizonte a meta dos 90-90-90 da Unaids. “A intenção é atuar em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento para todos”, diz Gerson Pereira, diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde. A abordagem teve resultados positivos. A taxa de detecção era de 21,5 casos a cada grupo de 100 mil habitantes em 2013 e hoje é de 18,5 casos, segundo o ministério. A doença perdeu fôlego entre mulheres, mas aumentou sua concentração entre homens jovens – na faixa entre 20 e 24 anos, a taxa de detecção mais do que dobrou entre 2007 e 2017 (ver quadro).

Para cada mulher com Aids, hoje há 2,2 homens na mesma situação. Entre profissionais do sexo, alcança mais de 5%, entre os homens que fazem sexo com homens, por volta de 18%, e entre travestis, até 30%, de acordo com diferentes levantamentos. Se há medicamentos antirretrovirais disponíveis para todas as pessoas vivendo com HIV, outras estratégias estão aquém de seu potencial. A profilaxia pré-exposição é utilizada por cerca de 8 mil brasileiros, um contingente ainda tímido para representar uma barreira ao avanço da doença. “O uso da PrEP está muito concentrado em homens que fazem sexo com homens de perfil socioeconômico mais elevado. O desafio é ampliá-lo para grupos que têm taxas mais altas de infecção, como os homens jovens, de baixo estrato social, além de profissionais do sexo, transexuais e travestis”, afirma o sociólogo Alexandre Grangeiro, pesquisador da FM-USP, que coordenou um dos primeiros estudos sobre a implantação do PrEP em cinco cidades brasileiras. Ele ressalta que, para receber o tratamento, os indivíduos têm de seguir um protocolo complexo, como visitas trimestrais a serviços de saúde, além de consultas e exames para monitorar a segurança do medicamento ou a ocorrência de infecções sexualmentes transmissíveis.

Para Maria Amélia Veras, é necessário avançar em outras frentes. “Quando alguém tem um acidente ou uma relação desprotegida, pode recorrer a uma profilaxia até 72 horas depois da ocorrência. O medicamento ajuda a evitar que a infecção se instale e é oferecido em vários serviços, mas precisaria estar disponível em todos os prontos-socorros para ter impacto.” Gerson Pereira, do Ministério da Saúde, acha precipitado prever o fim da epidemia, mas afirma que a redução da incidência nos grupos mais atingidos será visível nos próximos anos. Ele ressalta o esforço para reduzir as mortes relacionadas à doença, na casa das 12 mil por ano no país. “As mortes são causadas por moléstias oportunistas e parte delas se deve à tuberculose. Nosso departamento incorporou os cuidados com essa doença e teremos ações específicas de prevenção e tratamento.”

Projetos

1. Monitoramento e melhoria da qualidade dos serviços de saúde envolvidos no contínuo do cuidado em HIV, STD e hepatites virais (nº 17/26021-5); Modalidade Bolsas no exterior – Pesquisa; Pesquisadora responsável Maria Ines Battistella Nemes (FM-USP); Investimento R$ 80.551,25.

2. Avaliação do uso de tecnologia de biologia molecular de detecção de viremia plasmática para identificação e incorporação de pacientes na fase aguda da infecção pelo HIV-1 (nº 16/14813-1); Modalidade Auxílio à Pesquisa – PPSUS; Pesquisadora responsável Ivana Barros de Campos (Instituto Adolfo Lutz); Investimento R$ 171.128,01.