No Brasil, sobretudo em períodos de desaceleração econômica, é comum que se levantem os riscos de perder talentos científicos para as nações mais desenvolvidas e comprometer a capacidade do país de retomar o caminho do desenvolvimento. Embora não existam levantamentos precisos sobre o êxodo de pesquisadores, as informações disponíveis mostram que o deslocamento de cientistas brasileiros para o exterior sempre foi modesto em comparação com o que acontece em outras nações — e, da mesma forma, não há sinais de que esteja atingindo níveis superiores à média por conta da crise de financiamento da ciência iniciada há cinco anos. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicados em 2017 no relatório Science Technology and Industry Scoreboard, indicam que em anos recentes o Brasil manteve um fluxo equilibrado de cientistas com outros países, chegando a se mostrar um polo de atração de talentos.

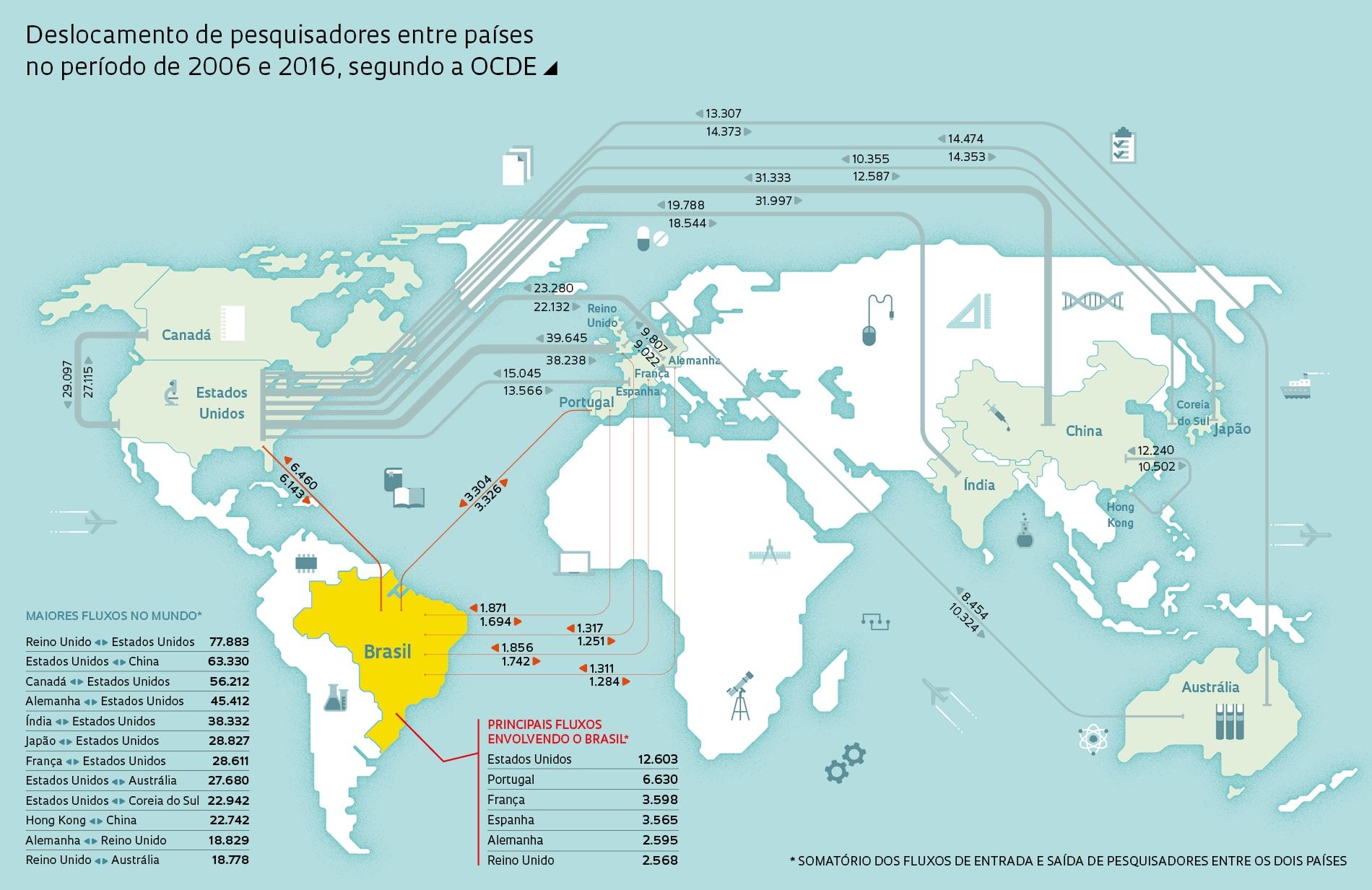

A OCDE esquadrinhou milhões de artigos científicos publicados entre 2006 e 2016 e armazenados na base de dados Scopus, e analisou a trajetória de seus autores. Debruçou-se especialmente sobre aqueles que, quando informaram as instituições a que pertenciam, demonstraram ter mudado de país ao menos uma vez nesse intervalo de tempo. O resultado é que o fluxo de entrada e saída de pesquisadores permaneceu baixo e estável no Brasil. Um contingente de 6.460 cientistas que estavam no país no início desse período havia mudado seu endereço profissional para os Estados Unidos ao final dele, enquanto 6.143 fizeram o caminho inverso. Esse trânsito é bem menor do que o observado no caso da China — cerca de 32 mil pesquisadores do país foram para os Estados Unidos entre 2006 e 2016, e um contingente semelhante fez o percurso contrário —, ou da Índia, na casa dos 20 mil pesquisadores. Já as trocas com a Europa mostraram-se superavitárias para o Brasil: 1.742 cientistas saíram do país rumo à França, e 1.856 tomaram o caminho oposto; 1.284 pesquisadores deslocaram-se do Brasil para a Alemanha, ao passo que 1.311 fizeram o movimento contrário.

Os dados da OCDE apontam tendências, mas não devem ser tomados como números absolutos. A afiliação dos autores é um modo indireto de mensurar essa mobilidade e não detecta, por exemplo, quem não publicou trabalhos em dois lugares diferentes no período mesmo tendo migrado. As estatísticas também não são evidências categóricas de perdas ou ganhos de capital humano, pois não se avaliou o local onde os autores se formaram nem se saíram com a intenção de voltar — além de não contemplar dados de 2016 para cá. Ressalvas feitas, tais números são consistentes com levantamentos realizados em décadas anteriores, que demonstravam uma saída pequena de talentos do Brasil. Um estudo liderado pelo sociólogo Simon Schwartzman em 1972 constatou que o país tinha uma fuga de cérebros pequena: apenas 5% dos brasileiros que completaram os estudos no exterior permaneceram lá trabalhando. “O Brasil historicamente tem muito pouca circulação internacional de talentos e não havia, até bem pouco tempo atrás, indícios de uma situação preocupante de fuga de cérebros. O principal problema, ao contrário, era o isolamento”, resume Schwartzman.

No ambiente acadêmico, contudo, cresce o temor de que a atual crise de financiamento da ciência possa ter um efeito maior sobre a evasão de talentos do que em períodos anteriores. O físico Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), diz que nunca recebeu tantos pedidos para fazer cartas de recomendação de pesquisadores interessados em trabalhar no exterior. Só no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde ele atua, quatro jovens pesquisadores saíram atraídos por trabalhos em universidades ou empresas na Austrália, na Holanda, em Portugal e no Chile. Davidovich diz que desde o início do ano já fez cerca de 10 cartas de recomendação, na maioria para pesquisadores de universidades públicas do Rio. “Eles aprenderam tudo aqui e agora estão indo para o exterior por falta de condição de trabalho no Brasil”, diz. Segundo o físico, esses cientistas têm ampla experiência de ensino e pesquisa, são concursados e desfrutam de estabilidade nas instituições em que atuam.

267 mil brasileiros com educação terciária viviam em países da OCDE em 2011

Na avaliação da cientista política Elizabeth Balbachevsky, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), percebe-se hoje um movimento maior de saída de brasileiros com boa formação, parte deles para fazer graduação em universidades estrangeiras, enquanto outros aproveitam chances de trabalho e facilidades resultantes da dupla cidadania. Mas o deslocamento de pesquisadores, que sempre existiu, é menos propenso a impactos conjunturais. “O Brasil tem um sistema de ensino, pesquisa e pós-graduação que ofereceu nas últimas décadas condições estáveis favoráveis para fazer ciência avançada, e esse conjunto de condições não é fácil de obter no exterior, onde a competição é grande”, diz. Na avaliação de Luiz Davidovich, isso de fato costumava contribuir para manter os cientistas no Brasil. “Mais recentemente, porém, observo que muitos se propõem abrir mão dessas condições para se estabelecer em instituições do exterior sem perspectiva de voltar.”

Conseguir trabalhar como pesquisador no exterior, contudo, não é uma tarefa trivial. Essa dificuldade tornou-se visível em 2016, quando bolsistas de doutorado e pós-doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) passaram a pressionar a agência a flexibilizar as regras de retorno — eles são obrigados a voltar ao Brasil até 60 dias após o término de suas atividades e a permanecer por um período equivalente à estadia lá fora. Habitualmente, só 2% rompem o contrato e se recusam a voltar, atraídos por chances de trabalho vantajosas. Nesses casos, têm de ressarcir o investimento feito pela agência. Com a falta de perspectiva de trabalho acadêmico no Brasil, os bolsistas argumentaram que seria razoável ficar mais tempo fora. Em outubro de 2016, a Capes publicou uma portaria permitindo que prolongassem seu período no exterior, desde que apresentassem um projeto de pesquisa de cooperação com instituições brasileiras. No entanto, apenas dois dos 74 projetos submetidos conseguiram cumprir as exigências. A maioria dos proponentes era recém-doutor, sem experiência suficiente para organizar um projeto em colaboração com as universidades que os receberam.

Pesquisadores mais experientes têm mais chance de sucesso, como foi o caso do zoólogo Alexandre Aleixo, que desde o ano passado buscava uma oportunidade fora do país até que em fevereiro se licenciou dos quadros do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. Ele aceitou uma proposta de trabalho como pesquisador na Universidade de Helsinque, na Finlândia. Aleixo fez graduação e mestrado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em 1997 foi para os Estados Unidos fazer o doutorado na Universidade de Louisiana. Voltou ao Brasil em 2002, prestou concurso e foi aprovado para uma vaga de pesquisador no Goeldi. “Atuei em muitos planos de manejo para a criação e manutenção de unidades de conservação na Amazônia”, conta. Nos últimos anos, cresceu sua insatisfação. “Comecei a sentir dificuldade de fazer pesquisa de ponta por falta de recursos e, do ponto de vista pessoal, sentia-me incomodado com a crise de violência em Belém.” Começou a se candidatar para postos no início de 2018 e em setembro daquele ano teve sucesso em Helsinque. Ele está entusiasmado com o novo trabalho, mas manteve aberta a possibilidade de retornar. Em vez de pedir exoneração do Goeldi, tirou uma licença que pode durar até seis anos.

70 mil brasileiros com ensino superior viviam nos Estados Unidos em 2010

Diásporas internacionais

Na literatura acadêmica, define-se como “diáspora científica” o movimento de pessoal altamente qualificado de um país para outro, atraído por boas oportunidades de trabalho ou tangidos por crises políticas ou econômicas. China e Índia protagonizaram grandes deslocamentos de talentos. Com base em dados sobre estrangeiros com formação superior instalados na zona da OCDE, que inclui as 36 nações mais industrializadas do mundo, a Índia aparecia no topo de um levantamento divulgado em 2011, com 2 milhões de expatriados, seguida pela China (1,6 milhão) e Filipinas (1,4 milhão). Segundo esse levantamento, 267 mil brasileiros com educação terciária estavam estabelecidos nesses países, menos do que o contingente de japoneses (371 mil) e vietnamitas (524 mil).

Quando se contam os cidadãos com todo tipo de formação, o Ministério de Relações Exteriores estima entre 2 e 4 milhões o número de brasileiros vivendo fora do país. “Movimentos de saída são naturais em períodos de crise econômica. No Brasil, já aconteceram ondas nos anos 1960 e 1990 e agora há uma em curso”, afirma a socióloga Ana Maria Carneiro, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp. Ela coordena um projeto de pesquisa, em fase inicial de desenvolvimento, que pretende compreender as trajetórias de cientistas brasileiros radicados nos Estados Unidos e levantar suas motivações para ir embora. “O objetivo é propor políticas capazes de propiciar ganhos à nossa ciência com a circulação e fixação de brasileiros de alta qualificação naquele país”, explica, referindo-se às evidências de que, em muitos lugares, redes de diáspora não necessariamente provocam uma perda de cérebros, mas podem criar conexões proveitosas para a comunidade científica do país de origem.

Segundo censo feito nos Estados Unidos em 2010, havia 70 mil brasileiros com ensino superior vivendo naquele país, embora essa fonte de dados não permita inferir quantos deles atuem como pesquisadores. O projeto coordenado por Carneiro, que pretende lançar luz sobre isso, é fruto de uma solicitação da embaixada brasileira em Washington, que em 2017 identificou 20 grupos de cientistas brasileiros atuantes nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia e na região da Nova Inglaterra. Eles se reúnem com frequência para trocar experiências científicas ou ligadas ao empreendedorismo. Em paralelo, a equipe da pesquisadora também se prepara para estudar a diáspora científica brasileira no Reino Unido, de dimensões inferiores à norte-americana.

Em vez de temer a fuga de cérebros, vários países encararam o trânsito de pesquisadores como uma oportunidade. “China e Índia trataram a saída de talentos como questão estratégica, usando os pesquisadores que se radicaram no exterior para fomentar colaborações científicas e ajudar sua indústria a ingressar no mercado norte-americano. No Brasil, nunca mobilizamos nossos migrantes”, afirma Balbachevsky. “Talvez o país cometa um erro ao tentar trazer tanta gente de volta. Se mais pesquisadores ficassem no exterior, poderiam intensificar pontes com a nossa ciência e formar mais estudantes brasileiros em seus grupos.”

O Ministério da Ciência e Tecnologia da Índia rotineiramente engaja talentos radicados no exterior em suas iniciativas, convocando-os a fazer avaliação de projetos de pesquisa e a supervisionar sua implementação. Em Taiwan, o surgimento de uma indústria de capital de risco nos anos 1980 foi apoiada diretamente pelos chineses insulares que haviam migrado para o Vale do Silício, nos Estados Unidos — muitos deles retornaram para criar empresas com o apoio do governo e disseminaram sua expertise. A Coreia do Sul incorporou a contribuição de talentos expatriados em sua agenda de desenvolvimento, um movimento que Argentina e México tentam fazer, ainda com poucos resultados.

Até mesmo o Chile, que a exemplo do Brasil tem um contingente relativamente baixo de talentos no exterior, beneficiou-se da experiência deles: a criação de empresas de base tecnológica no país foi fortemente influenciada, desde o final dos anos 1990, pela participação de chilenos radicados nos Estados Unidos com conhecimento em ciência avançada e empreendedorismo. “Os membros da diáspora atuam como antenas para detectar os segmentos das instituições nacionais que são mais dinâmicos e têm melhor desempenho e também funcionam como veículos institucionais para expandir esses segmentos”, escreveu o economista Yevgeny Kuznetsov, do Migration Policy Institute, nos Estados Unidos, no livro How can talent abroad induce development (Migration Policy Institute — 2013), que analisa os exemplos citados acima. Na avaliação de Kuznetsov, os países com mais êxito em aproveitar a contribuição de seus talentos no exterior foram os que organizaram grupos de lideranças da diáspora, facilitaram a interação desses grupos com agências locais, apoiaram projetos de qualidade e com objetivos definidos e deram foco ao empreendedorismo.

Saída à chinesa

Por muito tempo chineses migravam em massa para fazer pós-graduação no exterior, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Apenas em 2008, cerca de 180 mil deles saíram do país, 25% a mais que no ano anterior. “Nos últimos anos, porém, os chineses criaram projetos para trazer de volta cientistas, empreendedores e outros especialistas de alto nível espalhados pelo mundo”, comenta o climatologista Carlos Nobre, ex-presidente da Capes. O objetivo, ele diz, era investir em uma ciência robusta e articulada com redes internacionais de conhecimento, de modo a dar sustentação ao seu plano de desenvolvimento. Dados do relatório da OCDE indicam que a China, ao manter cientistas no exterior e ao trazer parte deles de volta, quase dobrou sua porcentagem de colaborações científicas internacionais entre 2005 e 2015 — de 7,4% para 12,2% do total de artigos publicados.

Desde o início dos anos 2000 o debate sobre diáspora científica e seus efeitos globais e regionais foi retomado com foco nos efeitos positivos que esses processos podem ter na mobilização de redes internacionais de cooperação. Segundo Ana Carneiro, essa nova abordagem veio contrapor a ideia de “fuga de cérebros” por outros dois modelos de dinâmicas migratórias para caracterizar a mobilidade acadêmica: circulação de cérebros (brain circulation) e rede de cérebros (brain network). “Esses conceitos se conectam no sentido de que os membros das diásporas científicas, mesmo a distância, podem influenciar as instituições do país de origem a construir redes de pesquisas transnacionais”, explica a socióloga.

Um estudo publicado em 2017 na Nature avaliou 14 milhões de artigos publicados por milhões de cientistas entre 2008 e 2015. Constatou-se que a taxa de citação dos artigos dos pesquisadores com mais de um país de afiliação em seus trabalhos — que, portanto, circularam por diferentes instituições e culturas acadêmicas — era 40% maior do que a dos que apresentaram apenas um país de afiliação em seus artigos. “Pesquisadores em posições de liderança no exterior podem enriquecer a experiência da comunidade científica nacional, sobretudo em áreas consideradas essenciais para o desenvolvimento do país”, diz o físico Eduardo Couto e Silva, diretor do Laboratório Nacional de Biorrenováveis do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (LNBR-CNPEM), em Campinas, que fez carreira no exterior, com passagens por instituições científicas na Suíça e nos Estados Unidos, mas há 10 anos decidiu voltar.

É comum que talentos radicados no exterior tenham disposição e interesse em manter vínculos com o país de origem. É o que tem feito o biólogo Jair Siqueira-Neto, professor na Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos. Siqueira-Neto trabalha na Califórnia desde 2014, depois de uma temporada no Instituto Pasteur em Seul, na Coreia do Sul. “Desde então, cooriento alunos brasileiros e mantenho diversas colaborações de pesquisa com universidades no Brasil.”

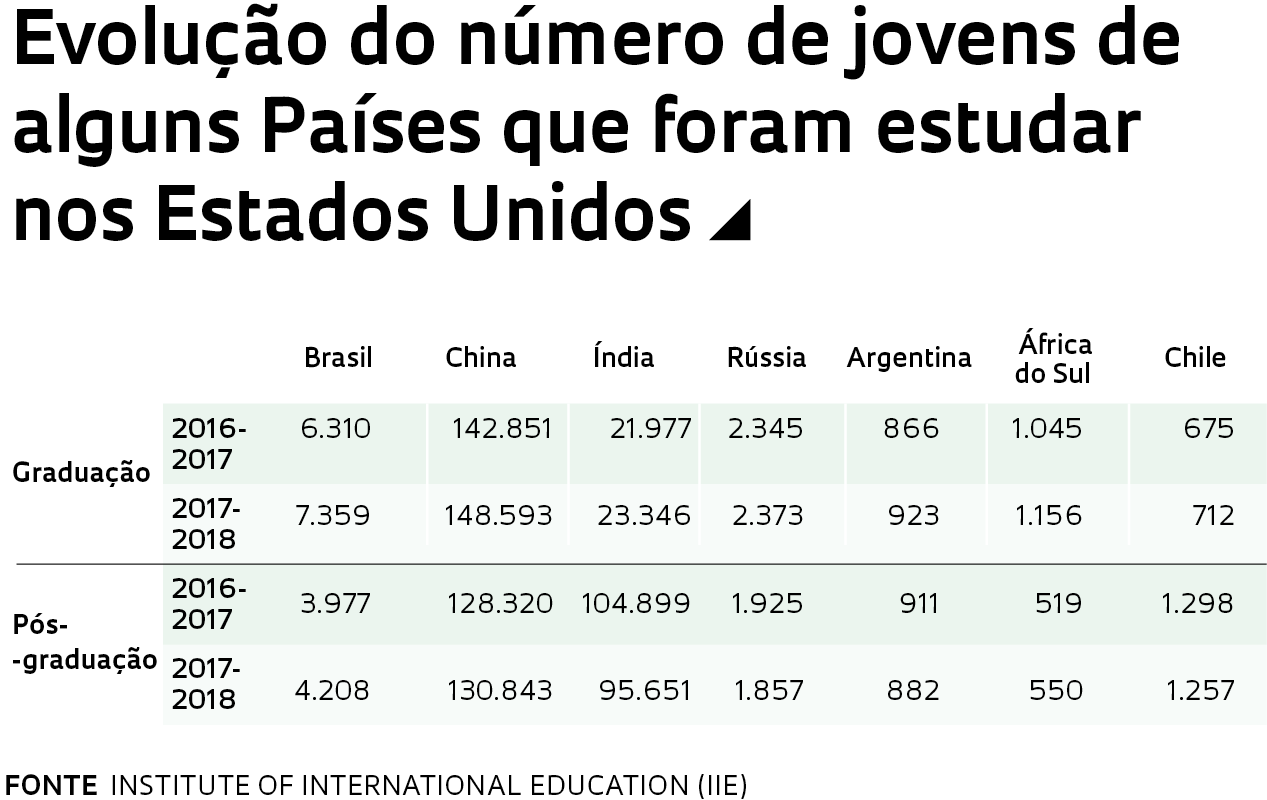

Uma tentativa recente para ampliar a mobilidade de estudantes e pesquisadores brasileiros foi encerrada depois de consumir grandes quantidades de recursos e sem que se avaliasse sua eficiência. O programa Ciência sem Fronteiras (CsF) foi lançado em 2011 com a ambição de enviar mais de 100 mil estudantes de graduação e pós-graduação para o exterior. Ao todo, 92.880 bolsas foram implementadas até 2016, na maioria de graduação sanduíche no exterior. Segundo Concepta Margaret Pimentel, ex-diretora de Relações Internacionais da Capes, havia a intenção de atrair talentos de fora, mas ela não deu certo. O CsF pretendia conceder 2 mil bolsas para cientistas visitantes, mas menos da metade delas foi concedida, pois poucos se interessaram em vir ao país nas condições oferecidas.

Na sua avaliação, um dos equívocos do CsF foi ter apostado na quantidade de estudantes a serem enviados ao exterior, e não na qualidade. “Saiu o decreto e em pouco tempo tínhamos de mandar mais de 100 mil pessoas para fora, além de atrair talentos estrangeiros. Para fazer isso é preciso ter contatos, construir redes com pesquisadores e instituições de outras nações”, conta. “O programa teria sido mais efetivo se tivesse focado na pós-graduação, na qual o conhecimento é produzido.” Para substituí-lo, a Capes lançou em 2017 o Programa Institucional de Internacionalização das Universidades Brasileiras (PrInt), com o fito de fomentar parcerias internacionais nos programas de mestrado e doutorado. Em fins do ano passado, a Capes divulgou a lista das 36 instituições selecionadas para participar do programa. A expectativa é de que elas recebam recursos federais para o financiamento de planos estratégicos de internacionalização de suas atividades de ensino e pesquisa. Seja qual for a iniciativa adotada pelo Brasil, seus impactos dependerão de um ambiente institucional doméstico com infraestrutura de pesquisa e recursos para financiamento de projetos.

Jackie Ricciardi / Boston University

Jackie Ricciardi / Boston UniversityHá quase duas décadas nos Estados Unidos, a astrofísica brasileira Merav Opher (foto), mesmo a distância promove a circulação de pesquisadores e estudantes de pós-graduação de várias instituições do Brasil no Departamento de Astronomia da Universidade de Boston, onde atua desde 2015. Ela recebe estudantes em período sanduíche ou pesquisadores em estágio de pós-doutorado. Não raro, vem ao Brasil para palestras e seminários. Mais recentemente, no entanto, ela passou a se articular com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, para criar por aqui uma escola internacional de física espacial. A ideia é oferecer aos estudantes e pesquisadores brasileiros a oportunidade de entrar em contato com pesquisas e cientistas internacionais que atuem nessa área sem que tenham de sair do país. Ela explica que a física espacial ainda é uma área incipiente no Brasil. “Fui para os Estados Unidos em 1999 para fazer um estágio de pós-doutorado justamente porque não encontrei no Brasil uma instituição em que pudesse me aperfeiçoar nesse campo.” A astrofísica deixou o país sem a intenção de voltar. Nos Estados Unidos, passou por algumas das principais instituições de pesquisa, como o Laboratório de Propulsão a Jato da agência espacial norte-americana (Nasa), o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e a Universidade George Mason, instituição pública no estado da Virgínia. Ela conta que a física espacial vem se destacando nos últimos anos devido à descoberta dos chamados exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas além do Sol. Na avaliação de Opher, o Brasil pode se beneficiar dos pesquisadores brasileiros no exterior e da formação que receberam lá fora para aperfeiçoar a formação de cientistas no país.

Arquivo Pessoal

70 mil brasileiros com ensino superior viviam nos Estados Unidos em 2010Arquivo PessoalDiferentemente do modelo vigente no Brasil, onde boa parte dos cientistas passa toda a vida acadêmica na mesma instituição, a carreira dos pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa é mais dinâmica. A trajetória nos Estados Unidos do médico brasileiro Antonio Bianco (foto), formado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 1983, com mestrado, doutorado e livre-docência no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, é reveladora desse movimento. Sua primeira experiência internacional se deu no doutorado, quando passou um período sanduíche na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. “Voltei para o Brasil em 1986, concluí o doutorado e fui contratado como professor no ICB-USP”, relembra. “Mas ainda pensava em voltar.”

Anos mais tarde, Bianco conseguiu concretizar seus planos de sair do país. “Voltei para Boston em 1998, tornei-me professor visitante na Escola de Medicina de Harvard e depois professor-associado”, conta. Ele ficou 10 anos em Harvard. Em 2008, surgiu o convite para ser chefe da divisão de endocrinologia da Universidade de Miami. A experiência o aperfeiçoou em aspectos administrativos da medicina acadêmica. “Fiquei seis anos em Miami, até que surgiu o convite para ser vice-diretor-executivo do Departamento de Medicina da Universidade Rush, em Chicago.” Bianco assumiu a presidência do grupo médico da universidade em 2015. “A experiência foi boa, mas tomava muito do tempo de pesquisa. Optei por voltar à docência e às atividades em laboratório.” Em 2018 ele se tornou professor na Universidade de Chicago. Bianco diz que a mobilidade ajudou sua carreira porque lhe permitiu experimentar desafios diferentes em cada instituição pela qual passou.

A mudança de país, no entanto, pode ser complicada, mesmo para os cientistas mais experientes. “Se soubesse das dificuldades que enfrentaria para me estabelecer como pesquisador nos Estados Unidos, talvez tivesse hesitado em vir”, diz Bianco, que desde 1998 vive naquele país. Ele explica que a alta competitividade por cargos de docente nas universidades e financiamento para pesquisas são algumas das dificuldades impostas pelo sistema norte-americano. “Nem mesmo os pesquisadores estabelecidos têm vida fácil”, afirma. Diante disso, muitos estrangeiros não se adaptam e voltam para o país de origem. Outros passam os anos em sucessivos estágios de pós-doutorado em laboratórios de pesquisadores estabelecidos. “Além disso, os cientistas estrangeiros nos Estados Unidos só podem pleitear recursos dos Institutos Nacionais de Saúde [NIH] se tiverem obtido o visto de residência permanente, processo que pode durar anos”, conta. Mesmo os que o conseguem não têm garantia de financiamento.

Léo Ramos Chaves

6,1 mil pesquisadores saíram dos Estados Unidos rumo ao Brasil entre 2006 e 2016, segundo dados da OCDELéo Ramos ChavesEspecialista em física da matéria condensada e química quântica, o alemão Klaus Capelle (foto) chegou há 22 anos no Brasil, onde desenvolveu sua trajetória de pesquisador e gestor: foi professor da USP, reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC) entre 2014 e 2018 e hoje trabalha no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Graduado em física na Universidade de Würzburgo, na Baviera, onde também fez mestrado e doutorado, Capelle obteve uma bolsa para fazer um estágio de pós-doutorado no Brasil e chegou ao Instituto de Física de São Carlos, da USP, em 1997, a princípio para passar um ano sob a supervisão do físico Luiz Nunes de Oliveira. Acabou criando raízes.

Entre 1999 e 2003, tornou-se bolsista do programa Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes, da FAPESP, montando seu grupo de pesquisa no Instituto de Química de São Carlos da USP. Nos anos seguintes, passou temporadas como pesquisador visitante nas universidades de Missouri (Estados Unidos) e Bristol (Reino Unido), entre outras. Recebeu convites para voltar para a Alemanha e se estabelecer no Reino Unido, mas optou por ficar no Brasil.“Eu me entusiasmava com a ideia de construir algo novo, o que na Europa não seria possível”, diz Capelle, que depois de atuar como professor na USP entre 2003 e 2009 deixou a instituição para trabalhar na UFABC. Por lá, além do trabalho como pesquisador, tornou-se pró-reitor em 2010 e reitor em 2013. Desde 2018, atua no CNPEM, em Campinas.

Capelle ainda não vislumbra uma saída de pesquisadores do Brasil maior do que em períodos anteriores, mas não descarta que isso possa acontecer e alerta para outro perigo criado pela crise atual: o desinteresse de cientistas do exterior de vir ao Brasil, como pesquisadores permanentes ou visitantes. “A diminuição da taxa de entrada de cientistas do exterior no país e a preocupação de instituições estrangeiras com a falta de contrapartidas brasileiras em programas colaborativos podem comprometer a ciência brasileira tanto quanto uma fuga de cérebros”, diz.

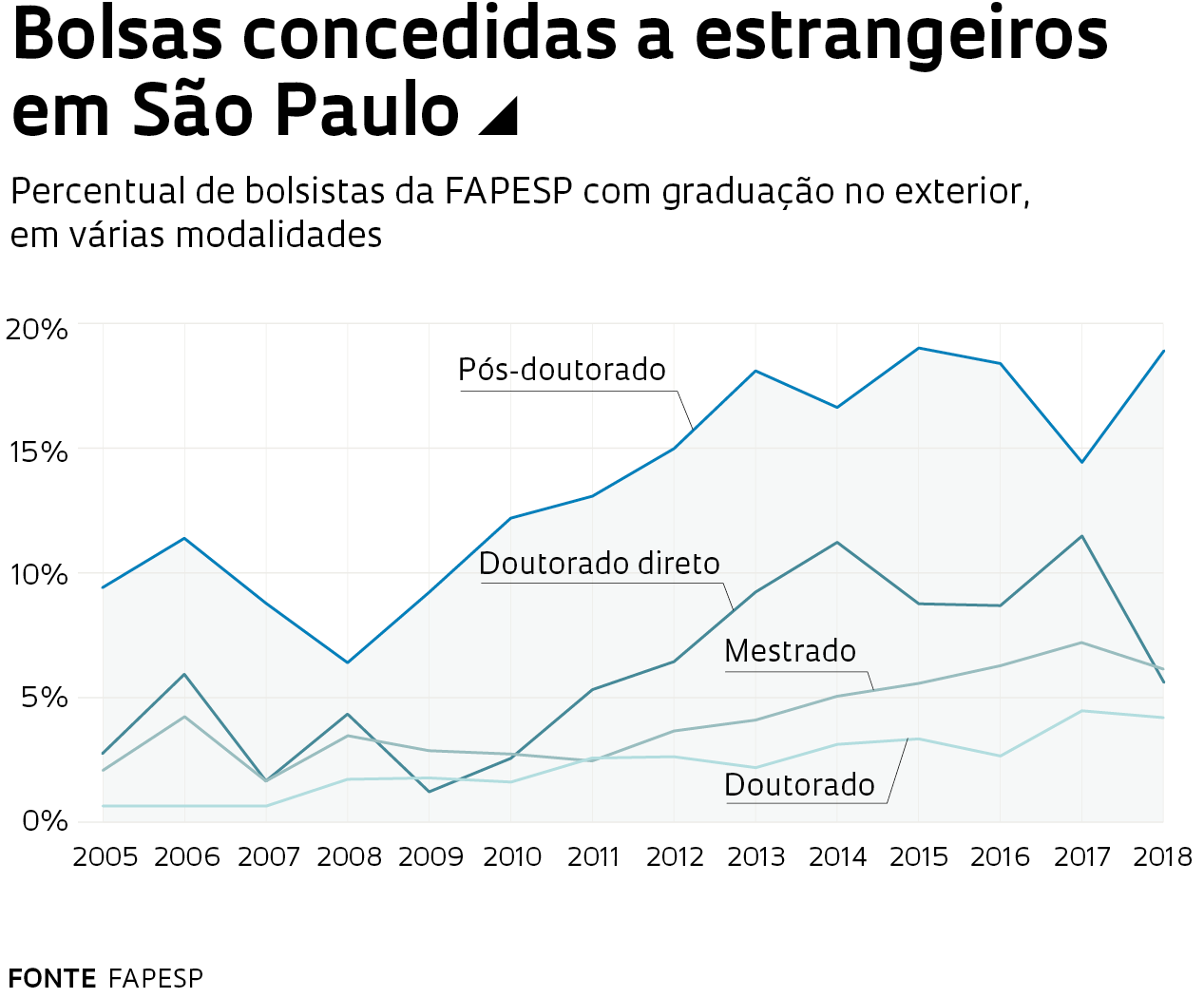

A fixação no país de pesquisadores com o perfil de Capelle é uma das metas do programa Jovens Pesquisadores, que financia a formação de núcleos liderados por doutores com alto potencial, trazendo experiência internacional para implantar linhas de pesquisa competitivas mundialmente. O programa oferece um auxílio que garante financiamento para que os contemplados montem seus laboratórios. No caso dos pesquisadores sem vínculo empregatício, a FAPESP oferece uma bolsa equivalente à de estágio de pós-doutorado. A intenção é que eles possam se preparar para que mais tarde concorram em concursos nas próprias universidades que os receberam. Dos cerca de 1,6 mil cientistas que já se beneficiaram do programa desde 1995, 9,4% se graduaram no exterior. Outras modalidades de bolsa oferecidas pela fundação também atraem pesquisadores de fora. Das 694 bolsas de pós-doc concedidas pela FAPESP em 2018, 18,8% foram para estrangeiros, com destaque para as ciências exatas e da Terra, onde o percentual de graduados no exterior é de 32%.