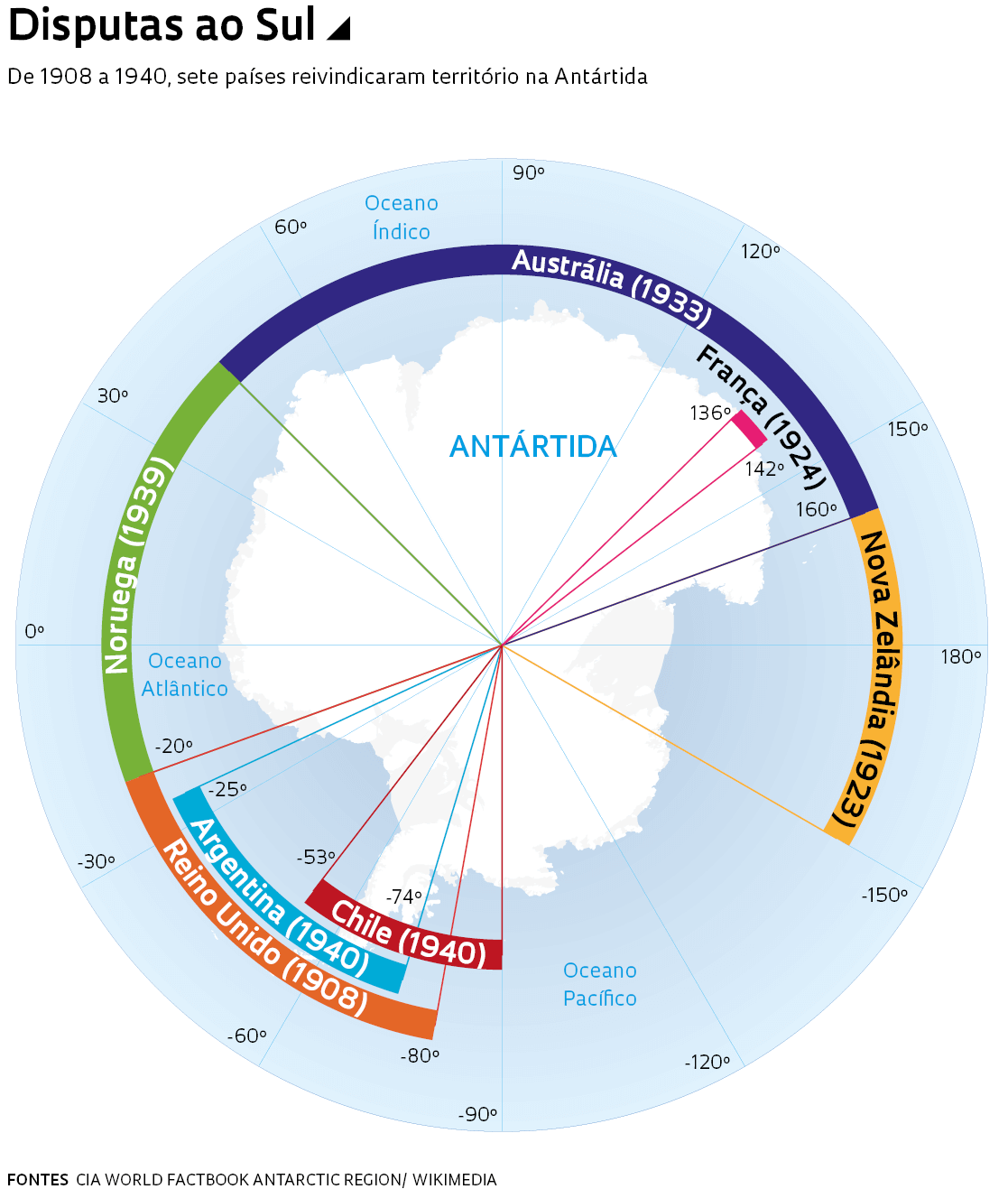

Ciência e política se fundem como o gelo na Antártida. Russos, britânicos e norte-americanos avistaram pela primeira vez a imensa massa de gelo ao sul do planeta no mesmo ano, 1820. Quase um século depois começou a disputa territorial: em 1908, o Reino Unido foi o primeiro país a reivindicar uma parte do território que permanecia inexplorado. Nos anos seguintes, foi a vez de Nova Zelândia, França, Austrália, Noruega, Argentina e Chile anunciarem que também queriam trechos da região que poderia conter riquezas minerais. Nas décadas de 1930 e 1940, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Noruega organizaram grandes expedições científicas, que serviam também para mapear as riquezas do mar que cerca a região, como as baleias, quase dizimadas até meados do século.

“Os cientistas utilizaram o interesse político e econômico na região para fazer expedições e pesquisas, enquanto os políticos usaram a ciência para legitimar suas intervenções territoriais na Antártida”, observou o cientista político argentino Ignacio Cardone e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais (Nupri) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), em um debate realizado em novembro de 2019 no Instituto de Relações Internacionais (IRI) da universidade. “As disputas territoriais não foram resolvidas, mas suspensas.”

National archives and records administration

Assinatura do Tratado Antártico, em dezembro de 1959, em Washington, nos Estados UnidosNational archives and records administrationDepois de várias iniciativas fracassadas para resolver a ocupação no continente gelado, representantes de 12 países assinaram o Tratado Antártico em 1º de dezembro de 1959 em Washington, nos Estados Unidos. O acordo tem coibido ações unilaterais. Um de seus artigos congelava as reivindicações territoriais; os países que já as tinham feito não abririam mão delas, embora não pudessem implantá-las, e os que não tinham não poderiam fazê-las – o continente permaneceria aberto a qualquer país. Impulsionado pelo Ano Geofísico Internacional de 1957-1958, o tratado estabeleceu que a região seja usada apenas para fins pacíficos, assegurou a liberdade de pesquisa científica e evitou que a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a então União Soviética, chegasse ao extremo sul do planeta.

Em vigor desde 1961, o tratado promoveu outros acordos – um deles, um protocolo de 1991, em vigor desde 1998, definiu normas de proteção ambiental para qualquer atividade e proibiu a exploração de recursos minerais na Antártida. Atualmente, reúne 54 países – o mais recente a ser aceito foi a República Checa, em 2014. A maioria (37%) dos membros são países da Europa e há seis da América do Sul: Argentina e Chile, que participaram do grupo inicial dos 12, Equador, Peru e Uruguai, além do Brasil, que assinou o tratado em 1975 e em 1983 foi aceito na categoria de membro consultivo, com direito a voto nas reuniões anuais.

“As decisões do tratado avançam desde que ninguém discorde”, conta a socióloga brasileira Daniela Portella Sampaio, pesquisadora da Universidade de Leeds, Reino Unido. Após entrevistar 70 pesquisadores e representantes de organizações governamentais ligadas ao tratado em 2018 e 2019, ela identificou o papel esperado da pesquisa científica: “Os participantes reconheceram que o consenso é ainda a melhor forma de se tomar decisões, embora se sintam frustrados porque os planos de conservação de áreas marinhas protegidas não foram implementados”.

Com uma área de 13,4 milhões de quilômetros quadrados (km2) – maior que a da Europa (10 milhões de km2) e quase duas vezes a do Brasil (8,5 milhões de km2) –, a Antártida abriga 75 bases científicas de 32 países.

Acervo IO-USP / Reprodução Lourival Pereira de Souza

O navio Prof. Besnard, da USP, na primeira expedição à Antártida, em verão de 1982/1983Acervo IO-USP / Reprodução Lourival Pereira de SouzaA ciência integra os países por meio de pesquisas colaborativas, mas as tensões persistem: as viagens de turismo para o interior da Antártida aumentam, a frota pesqueira chinesa no oceano austral se expande e a pressão pela exploração mineral prossegue.“O continente ainda é um espaço de disputas geopolíticas”, reiterou Leonardo Faria de Mattos, capitão de mar e guerra da Marinha e professor da Escola de Guerra Naval, no debate na USP.

Mattos lembrou que em 1956 os Estados Unidos inauguraram uma base de pesquisa no polo Sul geográfico e um ano depois a Rússia abriu no chamado polo Sul de inacessibilidade, com temperaturas de 89 ºC negativos no inverno, então próximo do polo Sul geomagnético. A China assinou o tratado dois anos depois do Brasil e em 2009 colocou para funcionar a estação mais alta da Antártida, a 4.087 metros de altitude. O país asiático está construindo a quinta estação de pesquisa, a ser inaugurada em 2022, além de ter colocado em operação, em julho de 2019, o primeiro navio de pesquisa quebra-gelo construído no país, o Xue Long 2.

Maria Rosa Pedreiro/Ufpr / Agência Brasil

A antiga estação antártica brasileira, na ilha Rei George, que sofreu um incêndio em 2012Maria Rosa Pedreiro/Ufpr / Agência BrasilBrasileiros na Antártida

Em março de 1958, quase dois anos antes da assinatura do tratado, o primeiro brasileiro chegou à Antártida: o médico e jornalista pernambucano Durval Sarmento da Rosa Borges (1912-1999), que era também professor da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP. Partindo da Nova Zelândia, ele acompanhou um grupo de pesquisadores norte-americanos. O jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, começou a publicar em 13 de março seus relatos de viagem, com títulos como “Onde hoje tudo é frio houve prados verdejantes há milênios”, dois dias depois. Borges publicou o que viu também na revista Visão, para a qual escrevia sobre medicina, e depois fez o livro Um brasileiro na Antártida, publicado em maio de 1959 pela Sociedade Geográfica Brasileira.

Também a bordo de um navio norte-americano, o meteorologista e professor da USP Rubens Junqueira Villela foi o primeiro cientista brasileiro a chegar ao continente gelado, em março de 1961. Ele participou da primeira missão científica oficial brasileira, em verão 1982/1983, com os navios Barão de Teffé e Prof. Besnard, que facilitou o ingresso do país no Tratado Antártico. Em 1984 começou a funcionar a Estação Antártida Comandante Ferraz (EACF), a ser reaberta em janeiro de 2020, reconstruída após um incêndio em 25 de fevereiro de 2012.

“Já temos de pensar na construção da segunda estação brasileira”, ressalta Mattos, da Marinha.“A China e a Índia já têm bases até no Ártico, enquanto o Brasil nem sequer aderiu ao tratado de Svalbard, de 1920, que permite a instalação de estações de pesquisa nesse arquipélago norueguês.”

Alan Arrais /NBR /Agência Brasil

A nova estação antártica brasileira, prevista para ser inaugurada em 2020Alan Arrais /NBR /Agência BrasilNeste ano de 2020 está prevista a elaboração do plano estratégico de pesquisa científica brasileira para o período 2023-2030, com a participação de pesquisadores de universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rio de Janeiro (UFRJ) e da USP. “Um dos desafios do Brasil é reestruturar a Polantar [Política Nacional para Assuntos Antárticos], que mantém uma visão da década de 1980”, observou o glaciologista Jefferson Cardia Simões, professor da UFRGS, coordenador-geral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. Ele é vice-presidente do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártida (Scar), criado em 1958 para coordenar as atividades na Antártida do Ano Geofísico Internacional e que se tornou um órgão consultivo do tratado.

“Até a década de 1990”, comentou Simões no encontro na USP, “as prioridades dos países eram o mapeamento dos recursos naturais e as vantagens político-militares, mas atualmente é a qualidade da ciência que dá o status de um país no tratado”. Segundo ele, cientistas brasileiros têm participado de redes internacionais de pesquisa sobre biodiversidade e de monitoramento da camada de ozônio, da radiação, da atmosfera e do gelo e suas implicações no clima regional e global.

No início de dezembro de 2019, Simões partiu com sua equipe para outra viagem à Antártida. Dessa vez, o objetivo é recolocar em funcionamento a Criosfera 1, módulo científico brasileiro automático de coleta de dados meteorológicos. Instalada em dezembro de 2011 a 670 quilômetros (km) do polo Sul geográfico e a 2.500 km da EACF, ficou fechada durante dois anos por falta de recursos para a manutenção.

Veja as notícias publicadas no Correio da Manhã

Republicar