Como se estabelecem as relações entre universidades e empresas do Brasil para a geração de conhecimento? Uma dupla de pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP-USP) buscou responder a essa pergunta levantando quais fatores estavam associados à interação entre empresas e 240 laboratórios de universidades públicas no estado de São Paulo. Algumas das conclusões do trabalho, publicado em dezembro de 2024 na revista Science and Public Policy, confirmaram resultados de estudos semelhantes feitos em outros países: em comparação com laboratórios menos envolvidos com empresas, os mais engajados se destacam pela habilidade em prospectar e atrair parceiros da iniciativa privada, dispõem de equipamentos avançados e possuem mais pesquisadores permanentes para dar suporte aos projetos conjuntos. Também recebem maior apoio de seus departamentos para viabilizar as cooperações.

Mas há peculiaridades brasileiras. Uma delas é que, aqui, o nível sênior na carreira docente não se relaciona com uma interação maior com a indústria – um padrão que costuma ser observado nos Estados Unidos e na Europa, e que se explica pela formação paulatina de redes de colaboração ao longo da carreira dos professores. Dos 240 laboratórios paulistas analisados, apenas 55 eram liderados por professores titulares, o nível mais alto na carreira acadêmica pública, enquanto 114 estavam sob o comando de professores livre-docentes ou associados e 71 sob a liderança de professores adjuntos. De acordo com o coordenador da pesquisa, o pesquisador da FEA-RP-USP Alexandre Dias, esse resultado evidencia diferenças marcantes entre o sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação e os de países mais desenvolvidos.

“Nas universidades públicas brasileiras, ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis e, além disso, os acadêmicos no nível mais alto da carreira costumam se envolver profundamente com as atividades de gestão de suas unidades. A predominância do financiamento público da pesquisa, o sistema de recompensas e os critérios por meio dos quais os docentes são avaliados para progredir na carreira não contribuem para um desempenho individual alinhado com a interação com o setor industrial”, afirma o pesquisador, que realizou o levantamento com Leticia Ayumi Kubo Dantas, cuja dissertação de mestrado, defendida em 2023, ele orientou. A dupla integra o Núcleo de Pesquisas em Inovação, Gestão Tecnológica e Competitividade da FEA-RP-USP.

Geraldo Falcão/Petrobras Laboratório de inspeção do Centro de Pesquisas da Petrobras: legislação impulsiona colaboraçõesGeraldo Falcão/Petrobras

O objetivo principal do estudo foi analisar o grau de “engajamento acadêmico” de laboratórios de pesquisa do país. Esse conceito, disseminado a partir de 2013 por Markus Perkmann, da Escola de Negócios do Imperial College de Londres, no Reino Unido, congrega um conjunto de atividades formais e informais que modulam a interação entre universidades e meio empresarial. “Por muito tempo, pesquisadores buscaram compreender os determinantes da comercialização de tecnologias e do empreendedorismo acadêmico como fenômenos para analisar a interação universidade-empresa. Só na década passada cresceu o interesse em também investigar outros canais por meio dos quais se estabelecem os vínculos entre universidade e empresa”, explica Dias.

Foram analisados dados de laboratórios de sete instituições – as universidades estaduais Paulista (Unesp), de Campinas (Unicamp) e a USP, as federais de São Paulo (Unifesp), São Carlos (UFSCar) e do ABC (UFABC) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) – cujos líderes aceitaram responder a um questionário on-line. Em relação às áreas do conhecimento, 20% dos laboratórios eram de engenharias, 15,8% de ciências da saúde, 14,5% de ciências biológicas, 12,5% de ciências exatas e da Terra, 9,6% de ciências agrárias – e 27,5% operavam em múltiplas áreas.

A análise permitiu distinguir as facilities de pesquisa em três categorias. O agrupamento mais numeroso, com 112 laboratórios, apresentou envolvimento mínimo e esporádico com empresas. O segundo reuniu 84 laboratórios e demonstrou um engajamento parcial com a iniciativa privada. Já o terceiro agrupamento, com 44 laboratórios, destacou-se por interagir com as empresas por meio de diferentes canais: pesquisas colaborativas (52,3%), contratos de pesquisa (40,9%) e expansão de instalações por meio de recursos de fontes privadas (34,1%). Eles também participavam de atividades informais de interação, como treinamento de estudantes de pós-graduação em projetos da indústria (15,9%,) e serviços de consultoria (22,7%).

O valor econômico dos equipamentos dos laboratórios altamente engajados e seu número de pesquisadores permanentes revelaram-se três vezes maiores do que os de instalações com interação mínima com as empresas. O apoio dos departamentos a que os laboratórios estão vinculados foi maior entre os de alto engajamento: 32% deles afirmaram receber suporte suficiente, ante 13,4% nos de mínimo engajamento e 22,6% nos da categoria intermediária. De acordo com Leticia Dantas, a autora principal do estudo, a pesquisa mostra a importância de fortalecer os laboratórios universitários, garantindo uma estrutura robusta e times maiores. “Isso não apenas aumenta o engajamento acadêmico, mas torna os laboratórios mais atraentes para parcerias com a indústria, ampliando o impacto da pesquisa no setor produtivo”, afirma.

Laboratórios engajados interagem com empresas por múltiplos canais

O economista Eduardo da Motta e Albuquerque, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), que não participou do estudo, concorda que uma das contribuições do artigo é demonstrar a importância de fortalecer os laboratórios de pesquisa do sistema universitário brasileiro. “A interação atrai recursos para os laboratórios e tem impacto tanto na qualidade da pesquisa, ao trazer para a universidade novos temas de investigação, quanto no ensino, ao aproximar os docentes e estudantes de demandas da sociedade”, diz Albuquerque, um estudioso da formação de redes de inovação e de vínculos criados entre universidades e empresas (ver Pesquisa FAPESP nº 234).

“Também seria interessante aprofundar o levantamento para saber que segmentos industriais mais interagiram com esses laboratórios”, afirma. Ele aposta que há interações de destaque no setor agrícola, pela importância econômica que o segmento tem no Brasil, mas atividades mínimas com empresas farmacêuticas, que concentram a pesquisa em suas matrizes no exterior. Albuquerque vê um sinal de alerta em um resultado apresentado no artigo, segundo o qual não foi detectada correlação entre o engajamento dos laboratórios com as empresas e o suporte dos Núcleos de Inovação Tecnológicas, escritórios criados por força da Lei de Inovação, de 2004, nas instituições públicas de ciência e tecnologia para gerenciar a propriedade intelectual e apoiar a interação universidade-indústria. “O país fez um investimento grande na criação desses núcleos e talvez seja hora de reexaminar sua atuação”, afirma.

Para crescer, a relação entre universidade e empresas precisa vencer uma série de entraves, na avaliação do químico Elson Longo, professor emérito da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e diretor do Centro para o Desenvolvimento de Materiais Funcionais, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP. “Uma parte da interação existente resulta de serviços de consultoria que pesquisadores prestam para as empresas. A cooperação precisa ter ambições maiores para resultar em conhecimento novo e em produtos inovadores”, diz ele, dando como exemplo projetos estabelecidos pelo Cepid nas últimas décadas com a indústria siderúrgica e de cerâmica e revestimento, que resultou em mudanças na forma de produção e ganhos de produtividade – atualmente, a instituição mantém parcerias para o desenvolvimento de insumos para fábricas de cosméticos. Ele também aponta o baixo interesse de multinacionais em colaborar com grupos brasileiros, preferindo, como regra, usar a estrutura de Pesquisa e Desevolvimento (P&D) das matrizes.

Emilio Carlos Nelli Silva, do Departamento de Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP, vê diferenças marcantes entre a interação entre universidades e empresas no Brasil e em outros países. “Nos Estados Unidos, a relação é mais fluida, porque as empresas contratam muitos doutores para trabalhar em seus centros de P&D e é com eles que se faz a interlocução com os grupos de universidades. Aqui no Brasil, como há ainda poucos doutores nas empresas, a conversa é feita com outros atores e, às vezes, falta compreensão de que o trabalho de pesquisa pode enfrentar obstáculos”, afirma.

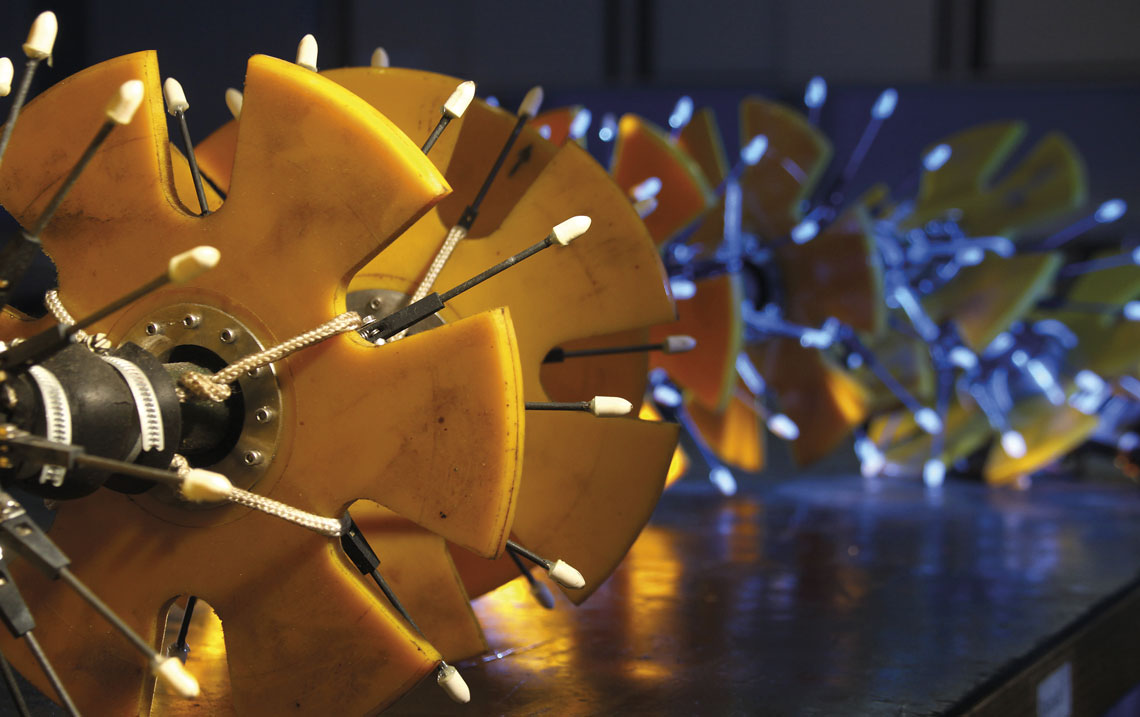

Léo Ramos Chaves/Revista Pesquisa FAPESPLaboratório de Células a Combustível e Conversão Reativa, na Poli-USP: inovação e gases de efeito estufaLéo Ramos Chaves/Revista Pesquisa FAPESP

Outra diferença tem a ver com o financiamento. “Aqui não temos a cultura de investir capital de risco em pesquisas promissoras. Mas, em algumas áreas, como óleo e gás e eletricidade, empresas têm obrigação legal de investir em P&D e isso cria boas oportunidades de pesquisa em parceria”, afirma. Atualmente, Silva é vice-diretor do programa de engenharia do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), um dos Centros de Pesquisa Aplicada/Centros de Pesquisa em Engenharia financiados pela FAPESP em parceria com empresas – nesse caso, a Shell. Esse programa da Fundação oferece recursos não reembolsáveis para projetos de empresas, exigindo delas uma contrapartida igual ou superior ao investimento público, e engaja grupos de pesquisa de excelência de universidades. “Os centros criam um novo paradigma para a colaboração entre universidades e empresas e trazem benefícios para a sociedade fáceis de perceber.”

Na avaliação do físico Carlos Frederico de Oliveira Graeff, da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru, a relação entre universidades e indústria tem melhorado, mas persistem assimetrias. “Nem sempre a indústria encontra na academia soluções para seus problemas, assim como pesquisadores empenhados em estabelecer interações não necessariamente acham empresas interessadas em sua expertise”, afirma. Graeff coordena o Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos, uma das instalações de pesquisa participantes do levantamento da FEA-RP-USP, que foi classificada entre os laboratórios com alto nível de engajamento. O laboratório, que atualmente busca novos materiais para aplicação em dispositivos eletrônicos, como células-solares e transistores, coopera com duas empresas. Uma delas é uma startup sediada em Singapura, que busca usos para resíduos de indústrias que utilizam moscas como matéria-prima para produzir proteína animal. O desafio é aproveitar um grande volume de cascas de moscas descartadas, que são ricas em um tipo de biomolécula chamada melanina – o grupo de Graeff busca possíveis aplicações para o composto em baterias e capacitores, porque tem um potencial para armazenar energia. A outra é uma empresa nacional, para a qual o laboratório transferiu tecnologia útil na produção de células solares de perovskita, desenvolvida em um projeto apoiado pela Petrobras.

Segundo ele, as interações poderiam ser mais produtivas se houvesse maior disponibilidade no país de plataformas multiusuários e centrais analíticas às quais pesquisadores de empresas pudessem recorrer. “Startups precisam de equipamentos avançados para desenvolver produtos e frequentemente não têm recursos para adquiri-los”, afirma Graeff, que foi o coordenador de Programas Estratégicos e Infraestrutura da Diretoria Científica da FAPESP. O físico também considera importante ampliar a atuação de instituições de pesquisa que trabalham com aplicações com nível de maturidade tecnológica intermediária – que ainda demandam esforço e investimentos para chegar a um produto comercial. “A Embrapa desempenha bem esse papel no agronegócio e o Senai, com seus Institutos de Inovação, tem feito isso com diferentes segmentos industriais”, diz. Graeff destaca, ainda, o modelo dos Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD), da FAPESP, que reúnem pesquisadores de institutos estaduais, universidades, empresas e órgãos de governo em busca de soluções de problemas da sociedade, da produtividade agrícola à mobilidade urbana. “Esses centros estão conseguindo mobilizar o sistema em torno de pesquisa orientada à missão”, completa.

Republicar