Um artigo publicado em novembro na revista científica Scientometrics trouxe dados inéditos sobre a evolução de um campo de pesquisa interdisciplinar que tem produção crescente no Brasil: os estudos sobre a condição feminina e as desigualdades de gênero. O paper, fruto do doutorado da bibliotecária Natascha Hoppen e também assinado por sua orientadora, Samile Vanz, do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), analisou 31.609 artigos de autores brasileiros publicados entre 1959 e 2019, coletados da literatura acadêmica a partir de um conjunto de palavras-chave frequentes nesses trabalhos.

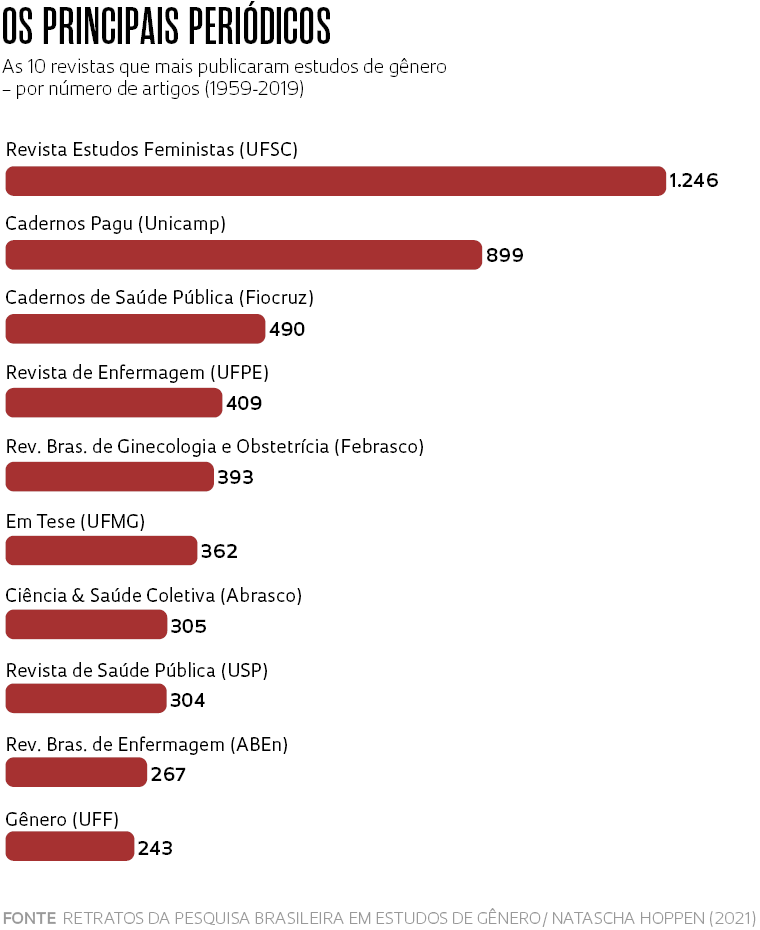

O resultado revela uma trajetória vigorosa. Se nas décadas de 1960 e 1970 o número de papers publicados sobre mulheres e gênero não passava de uma dezena por ano, em 2018 atingiu um total de 3.864 artigos. A análise permitiu observar que tais estudos ganharam fôlego inicialmente nas ciências da saúde, mas, no início da década de 1990, tornaram-se alvo de interesse das ciências humanas e sociais e alcançaram um caráter multidisciplinar com o surgimento de dois periódicos acadêmicos, a Revista Estudos Feministas, vinculada ao Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e os Cadernos Pagu, periódico ligado ao Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

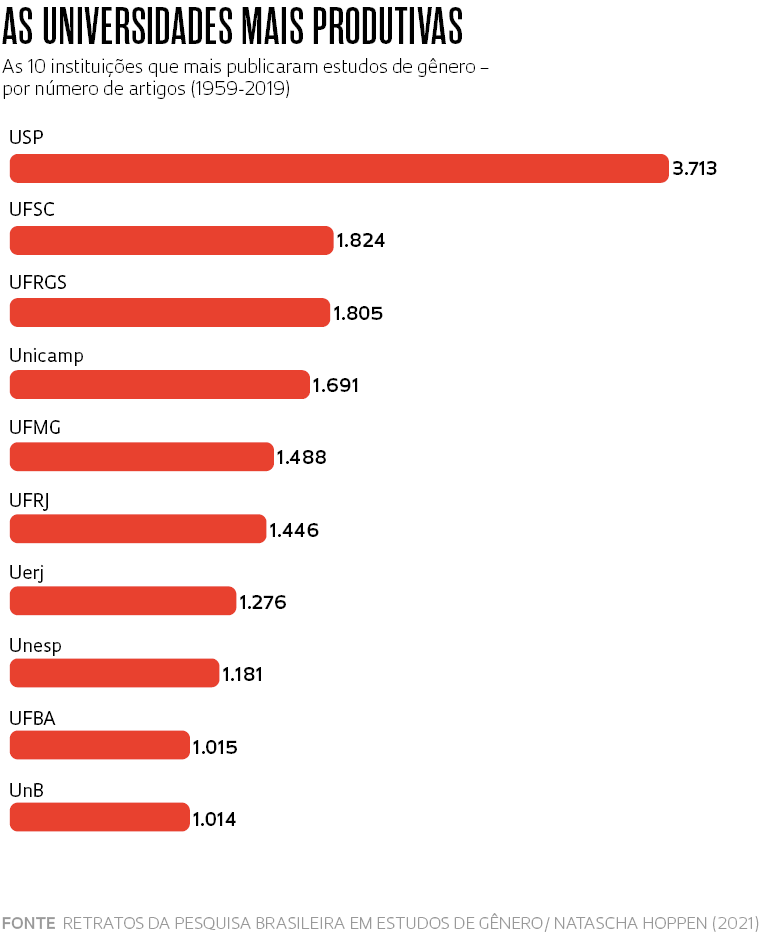

As instituições brasileiras com performance mais expressiva, de acordo com o levantamento, são a Universidade de São Paulo (USP), a UFSC, a UFRGS, a Unicamp e a Federal de Minas Gerais (UFMG). No setor privado, o destaque é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Fora do ensino superior, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) se distingue em quantidade de artigos. Embora bastante disseminada pelo país, essa produção tem lacunas no território nacional: não se registrou nenhuma contribuição de autores dos estados do Amapá, Rondônia e Roraima. São Paulo é a unidade da federação com produção mais antiga e consistente, e a que mais colabora com outros estados. O Rio Grande do Sul aparece na segunda posição no ranking dos estados mais prolíficos – e é o que exibiu maior crescimento na década passada.

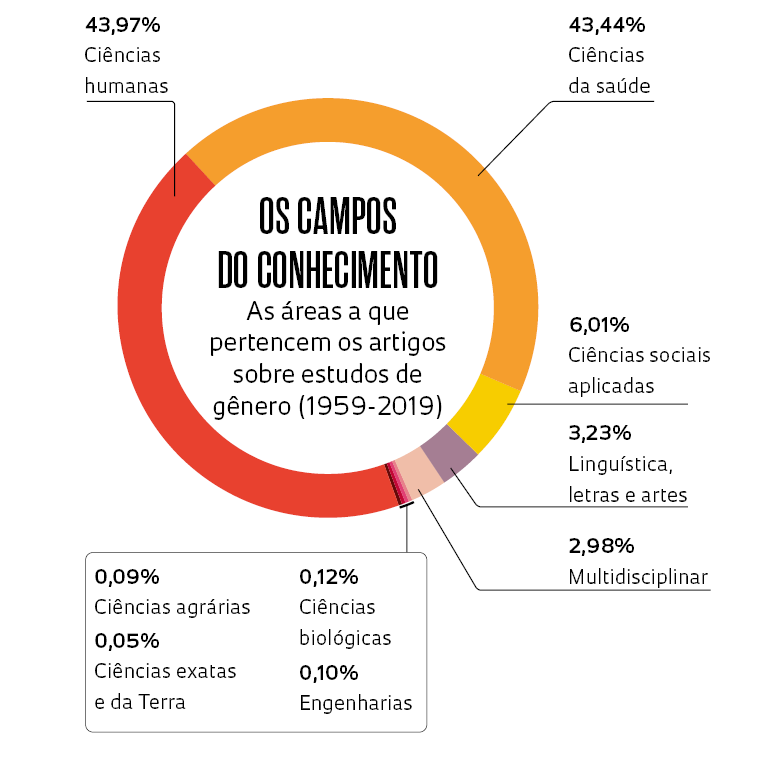

No cômputo geral, as ciências humanas e as ciências da saúde dividem a liderança no volume de papers identificado no estudo, respectivamente com 43,97% e 43,44% do total. Mas há trabalhos até mesmo em áreas como as engenharias (0,1% do total), ciências agrárias (0,09%) e ciências exatas e da Terra (0,05%). O surgimento no país desse campo multidisciplinar esteve atrelado à emergência, nas décadas de 1960 e 1970, dos movimentos de direitos civis que combatem as desigualdades de gênero. Apesar de sua origem no feminismo acadêmico, a área se desdobrou em uma multiplicidade de temas, do direito ao aborto à violência contra a mulher, das desigualdades no mercado de trabalho a estudos sobre sexualidade, da amamentação à psicologia familiar. “Muitos desses assuntos foram trazidos para a academia pelos movimentos feministas. Mas uma das alavancas para o crescimento do campo de conhecimento foi o financiamento obtido na década de 1990, que se destinava a temas específicos”, explica Natascha Hoppen, referindo-se a recursos oferecidos, por exemplo, pela Fundação Ford para pesquisas sobre saúde reprodutiva e gênero.

A ebulição de novos temas é percebida nos periódicos dedicados a estudos de gênero. “Temos recebido artigos de autores vinculados a disciplinas que raramente apareciam, como economia e direito, e de áreas novas, como design e computação”, afirma a historiadora Cristina Wolff, docente da UFSC e editora da Revista Estudos Feministas. “Há assuntos que sempre estiveram na agenda dos pesquisadores, como a violência contra a mulher, a história do movimento feminista ou as relações de gênero na literatura e no cinema”, afirma. Outros temas já foram mais populares, como a desigualdade no mercado de trabalho. “Eles vêm sendo substituídos por investigações sobre o papel de homens e mulheres na chamada economia do cuidado”, diz, a propósito da ampliação da demanda na sociedade por cuidadores em decorrência do aumento da longevidade da população – e o ônus que recai sobre as mulheres nesse contexto.

Nos trabalhos sobre sexualidade, ela aponta a emergência de estudos lésbicos. “Também vêm surgindo pesquisas sobre pessoas trans, mas ainda são poucos os trabalhos sobre a não binaridade, que, acredito, devem crescer nos próximos anos.” A questão do acesso ao aborto é um tema recorrente, o que seria um reflexo da dificuldade de o debate sobre o assunto evoluir na sociedade brasileira. “Se em países como a Argentina a geração do conhecimento conseguiu ajudar a orientar as políticas públicas, com a recente descriminalização do aborto, no Brasil ergueu-se um muro que bloqueia a discussão e tem impacto também na produção acadêmica.”

Dagmar Estermann Meyer, professora aposentada da Faculdade de Educação da UFRGS e uma das fundadoras do Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero da instituição, afirma que alguns temas demandaram mudanças de enfoque e deslocamentos na área. “Felizmente, os índices de escolaridade de mulheres, por exemplo, se modificaram para melhor nesse período. As mulheres, genericamente falando, avançaram bastante em termos de escolaridade e já são maioria em várias áreas de atuação. Mas é importante lembrar que para alguns grupos os processos de escolarização ainda são bastante problemáticos, como é o caso das juventudes negras e periféricas e de pessoas trans e travestis”, observa.

Hoppen reconhece que seu estudo tem uma limitação importante. Ocorre que parte significativa da produção nas ciências humanas não é difundida em artigos científicos, mas, sim, em livros, capítulos de livros, teses e dissertações – que não foram captadas no estudo. “Não encontrei, por exemplo, importantes trabalhos de Lelia Gonzalez [1935-1994]. Depois verifiquei que ela publicou principalmente em livros e em revistas que infelizmente não migraram para o formato digital de forma que pudessem ser captadas na pesquisa”, diz, referindo-se à antropóloga e pesquisadora da PUC-RJ que foi pioneira em estudos de desigualdade de gênero ligada à raça – ela era filha de um ferroviário negro e de uma empregada doméstica indígena. Um dos artigos de Gonzalez, “Por um feminismo afrolatinoamericano”, foi publicado originalmente na revista ISIS Internacional, em outubro de 1988, que está indisponível em formato digital – só é possível ter acesso a ele porque foi transformado em capítulo de livro.

“Da mesma forma, outras feministas históricas no campo estão pouco visíveis nesse estudo. Isso porque nas primeiras duas décadas que o estudo abrange, a produção estava mais concentrada em livros e era pouco expressiva em periódicos. Os tempos acadêmicos eram outros e a métrica que hoje avalia a produtividade científica mudou muito nesse período”, comenta Dagmar Meyer. Apesar desse problema, ela destaca a amplitude do panorama traçado por Hoppen. “Não conheço outro trabalho no campo da bibliometria ou mesmo um artigo de revisão que abrangesse um período tão extenso ou tenha se debruçado sobre estudos de gênero em todas as grandes áreas do conhecimento”, diz Meyer, que foi uma das examinadoras da banca de doutorado de Hoppen, em 2021.

O trabalho rastreou a produção científica por meio de uma ferramenta que não está mais disponível. Trata-se do banco de dados 1Findr, desenvolvido para indexar artigos de revistas revisadas por pares de todos os países e idiomas, que foi adquirido pela editora Elsevier em 2020 e não está mais acessível para o público. “Essa plataforma recuperava publicações de múltiplas fontes, como a biblioteca SciELO e diretórios de revistas de acesso aberto do mundo todo, e foi fundamental para rastrear a produção brasileira publicada no passado e escrita em português, que não está presente na maioria das bases internacionais”, explica Hoppen. A pesquisadora disponibilizou os dados brutos de sua pesquisa em acesso aberto para quem se interessar em estudar a produção brasileira sobre gênero. “Infelizmente, não há como atualizá-los. Seria muito interessante comparar os dados coletados com os relativos a estudos de gênero nos últimos quatro anos e ver de que forma as pesquisadoras se mobilizaram durante o último governo, que tinha uma agenda hostil a esse campo do conhecimento”, diz.

É possível que artigos muito antigos não tenham sido captados pela ferramenta. Os dois primeiros trabalhos associados a estudos de gênero só puderam ser rastreados porque suas versões impressas foram digitalizadas em formato OCR, que permite fazer buscas em seu conteúdo na web. São um paper do psicanalista Darcy de Mendonça Uchoa (1907-2003), da Escola Paulista de Medicina, publicado em 1959 na Revista de Neuro-Psiquiatria, que foi recuperado por ter a palavra “homossexual” no resumo, e um artigo de 1961 do antropólogo e professor da USP Ruy Coelho (1920-1990), que continha a expressão “estudos de gênero” entre as palavras-chave. “Podem existir outras publicações impressas além dessas, mas que não são visíveis pelos instrumentos de busca existentes hoje”, explica Hoppen.

Os trabalhos de Uchoa e Coelho são exemplos desgarrados do que se tornaria esse campo dos estudos no Brasil. O primeiro utiliza o conceito de gênero ligado à identidade sexual para dar uma conotação patológica ao que considera um “comportamento desviante”. “Essa abordagem hoje é considerada totalmente ultrapassada”, diz a pesquisadora. Já o segundo artigo é um estudo antropológico, em que o gênero é usado para diferenciar comportamentos sociais de dois xamãs, sem se aprofundar no tema.

A despeito dessas publicações pioneiras, o marco inaugural da produção científica é a tese de livre-docência da socióloga marxista Heleieth Safiotti (1934-2010), defendida em 1967 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, hoje

pertencente à Universidade Estadual Paulista (Unesp). Intitulada “A mulher na sociedade de classe: mito e realidade”, foi orientada pelo sociólogo Florestan Fernandes (1920-1995). A obra foi publicada em livro em 1976 e aparece nas referências bibliográficas de uma grande quantidade de artigos coletados. Safiotti, militante feminista, teve uma contribuição marcante em temas como violência de gênero e mulheres no mercado de trabalho.

O artigo da Scientometrics fez outros achados curiosos. Um deles foi a baixa disposição das pesquisadoras de estudos de gênero de participarem de colaborações. Um terço das publicações na década de 2010 tinha um único autor, reproduzindo o padrão de algumas disciplinas das ciências humanas. A formação de parcerias é marcada pela proximidade geográfica. Dos artigos dos anos 2010, 77% são de coautores de uma mesma instituição.

Na lista dos autores mais prolíficos – aqueles que publicaram mais de 20 artigos sobre tópicos ligados a desigualdades de gênero e saúde da mulher –, os cinco primeiros nomes são de… homens. O campeão é o psicólogo Cesar Augusto Piccinini, pesquisador da UFRGS com 108 trabalhos em temas como psicologia infantil e parental. Os dois seguintes vêm da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp: os obstetras José Guilherme Cecatti (97 artigos) e Aníbal Faúndes (74), ambos especialistas em saúde reprodutiva, com pesquisas sobre gravidez, mortalidade materna e aborto. Depois aparecem o epidemiologista Cesar Victora (69 artigos), da Universidade Federal de Pelotas, estudioso da nutrição infantil e da amamentação, e o obstetra Marcelo Zugaib, da USP (56), com trabalhos sobre gravidez e saúde materna. A primeira mulher desponta na sexta posição: é a geógrafa Joseli Maria Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, autora de estudos decoloniais sobre gênero, seguida pela médica Lilia Schraiber, da USP, com produção sobre violência contra a mulher, respectivamente com 55 e 54 artigos. “Uma grande marca do sexismo na ciência é que a saúde da mulher virou um campo de estudos considerados científicos quando passou a ser pesquisado por homens. A cultura e a sabedoria femininas sobre sua própria saúde eram desconsideradas”, afirma Hoppen. Segundo ela, as desigualdades de gênero ficam evidentes na cientometria, campo que analisa aspectos quantitativos da ciência. “Na maior parte das áreas do conhecimento, os homens conseguem publicar mais do que as mulheres e parecem encontrar mais facilidades para disseminar seus resultados de pesquisa e fazer mais colaborações. Isso também aparece nesse ranking dos pesquisadores que mais publicaram – o que corrobora com a necessidade de ações afirmativas para as mulheres nas ciências”, afirma.

O trabalho não se debruçou sobre o conteúdo dos artigos, mas apenas sobre palavras-chave. É possível que uma verificação mais aprofundada não caracterizasse alguns dos artigos como estudos genuínos de gênero. “É comum ver trabalhos sobre amamentação feitos por pesquisadores do sexo masculino não situarem os desafios impostos à vida pessoal e profissional das mães, que constituem uma preocupação fundamental de estudos feministas”, diz a pesquisadora.

Esse tipo de divergência não é incomum nas pesquisas de gênero. “Eles são marcados por uma estreita e necessária articulação entre produção do conhecimento e ativismo e se situam em um campo de disputas. No início dos anos 2000, por exemplo, se discutiu bastante se estudos sobre masculinidades deveriam ser considerados parte do escopo temático do campo. Por outro lado, a meu ver, a produção de autoras pesquisadoras negras, e sobretudo trans, continua, ainda hoje, a estar sub-representada na área. Por isso, e como o guarda-chuva temático é amplo, sempre pode e deve ser contestado, alargado e atualizado”, afirma Dagmar Meyer.

Outra dificuldade está atrelada ao caráter interdisciplinar do campo. “Embora a diversidade ajude a fortalecer a área, os pesquisadores pertencem a disciplinas tradicionais e são avaliados segundo as métricas dessas disciplinas, o que não os favorece”, diz Cristina Wolff, que é vinculada ao Departamento de História da UFSC e atua no Instituto de Estudos de Gênero da instituição. “Nossos cursos de pós-graduação são requisitados por estudantes de diversas áreas, mas precisamos sempre brigar para manter o nosso espaço. Quando uma de nós se aposenta, não há garantia de que o substituto vá se dedicar a pesquisas de gênero”, afirma.

Republicar