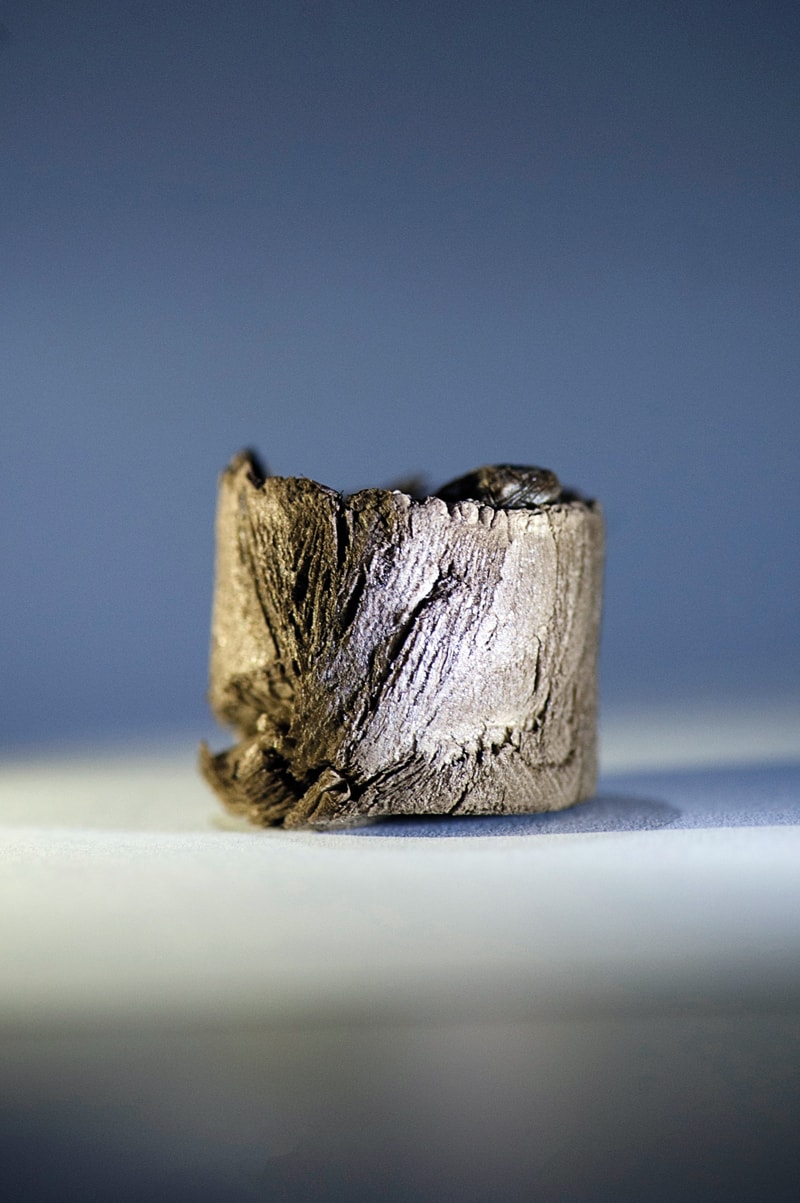

Mais conhecido por Thoroh, apelido de infância adotado como nome artístico e profissional, o físico Eunézio de Souza exibe com o mesmo entusiasmo um bloco de espuma de grafeno, tão leve que repousa imperceptível sobre a palma da mão, e os cartazes de recitais e óperas que encenou como cantor lírico.

Na tarde de 13 de setembro, ele mostrou à equipe de Pesquisa FAPESP os laboratórios do Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias (MackGraphe) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, criado por ele e inaugurado em 2013 para desenvolver pesquisas e produtos com o material formado por uma camada única de carbono, mais resistente que o aço. Em seguida, convidou os jornalistas a descer os andares do prédio pela escada e, para demonstrar a acústica local, respirou fundo e cantou um trecho do terceto “Soave sia il vento” da ópera Così fan tutte, do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). “Não posso escolher entre a física e a música”, diz ele. “Preciso das duas para viver.”

Casado com Elisabeth Ratzersdorf, cantora de ópera no Teatro Municipal de São Paulo, com três filhos adolescentes, Thoroh ganhou ainda mais voz em junho deste ano ao assumir a coordenação do setor de nanotecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Um de seus propósitos é alertar os empresários: “Precisamos agir enquanto há tempo. Tem um tsunami chegando. A China tem pelo menos 500 empresas de grafeno”.

Especialidades

Física de materiais e fotônica

Instituição

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Formação

Instituto de Física e Química de São Carlos da USP (1996), doutorado no Instituto de Física Gleb Wataghin da Unicamp (1991)

Produção Acadêmica

50 artigos científicos

Por que o grafeno faz tanto sucesso?

Por causa de suas propriedades superlativas. Uma caixa de 1 metro cúbico [m3] cheia de água pesa 1 tonelada; 1 m3 de ar pesa 1,3 quilograma. O mesmo volume de aerogel de grafeno pesa 160 gramas. O grafeno é sete vezes mais leve do que o ar e 200 vezes mais forte do que o aço. Uma folha de grafeno é quase transparente. O vidro dessa janela deixa passar 92% da luz, enquanto o grafeno, 98%. Como é praticamente impermeável, pode funcionar como barreira contra corrosão. Também se pode fazer furos na estrutura para produzir membranas que funcionam como filtros e deixam passar só o que se quer.

O físico russo Konstantin Novoselov, um dos ganhadores do Prêmio Nobel pela descoberta do grafeno, disse em uma entrevista à Folha de S.Paulo que não imaginava que aquilo teria aplicação.

Sim. Na época da descoberta, em 2004, não se tinha ideia do que fazer com o grafeno. Kostya [Novoselov] e [Andre] Geim, na Universidade de Manchester, na Inglaterra, usaram uma fita adesiva para obter grafeno, colando e puxando sucessivamente até conseguirem uma única camada de átomos a partir de uma amostra de grafite. Ninguém acreditava. O artigo deles na Science em 2004 caracterizava o cristal, mas ninguém tinha medido os parâmetros desse tipo de material. A condutividade era muito maior que a do cobre. As possibilidades de uso apareceram aos poucos. O grafeno pode ser incorporado a outros materiais e fazer o plástico e os pneus ficarem muito mais resistentes. Como é condutor, é possível fazer um plástico conduzir eletricidade.

Como o grafeno motivou a construção do MackGraphe?

O centro é o resultado de uma parceria com Antônio Hélio de Castro Neto, diretor do Centro de Grafeno da Universidade Nacional de Singapura. Estudamos juntos na pós-graduação, na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas]. Ele entrou no mundo do grafeno em 2005, quando eu trabalhava com fotônica [estudo da geração, emissão e transmissão de luz]. Em julho de 2010 ele previu que o Geim e o Kostya ganhariam o Prêmio Nobel. Muita gente já trabalhava com esse material, mas poucos em fotônica. Em outubro daquele ano de fato saiu o Nobel para os dois e começamos a escrever um projeto de pesquisa. Estou aqui desde 2003, depois de sete anos na Universidade de Brasília, tinha criado um grupo de fotônica com projeção internacional e coordenávamos a parte física do projeto Kyatera da FAPESP no estado de São Paulo. Éramos dois professores de fotônica, Christiano de Matos e eu, e o grafeno era uma oportunidade de fazer algo diferente. O primeiro pedido de financiamento que enviamos à FAPESP, como projeto regular, foi recusado, mas um dos revisores sugeriu que solicitássemos um Projeto Temático, uma modalidade mais ampla de pesquisa, que permitiria um investimento maior por parte da Fundação.

Como você apresentou a ideia à reitoria do Mackenzie?

Para o Temático, precisaríamos fazer uma colaboração entre o Centro de Grafeno de Singapura e o Mackenzie. Em agosto de 2011 apresentei para a reitoria o projeto da criação de um centro de pesquisa em grafeno, que uniria as áreas de fotônica, engenharia elétrica e de materiais, e química. Eu tinha como referência conversas com os colegas Pierre Kaufmann [1938-2017] e Adriana Valio, do Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie. O reitor achou ótimo, mas não fazia ideia da dimensão que tomaria. Ainda não se falava em construir este prédio. Eu tinha pedido 60 metros quadrados [m2] para um laboratório, depois passou para 100 m2, mas eu sabia que não ficaria nisso. Hoje temos nove andares, com 5,4 mil m2, e uma equipe de 100 pessoas.

Léo Ramos Chaves

Aerogel (espuma) de grafeno, mais leve que o arLéo Ramos ChavesComo veio dinheiro para tudo isso?

Em dezembro de 2011, me dei conta de que estava fazendo 20 anos de doutorado. Mandei uma mensagem para Carlos Henrique de Brito Cruz [diretor científico da FAPESP], que foi meu orientador, e perguntei se ele queria comemorar. Ele topou e convidei também toda a banca examinadora: Nilson Dias, que era superintendente do Ipen [Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares], Sérgio Celaschi [do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPqD], Hugo Fragnito [então na Unicamp, atualmente pesquisador colaborador do MackGraphe]. Marquei em uma casa de vinhos aqui perto. Convidei também o reitor do Mackenzie, Benedito Aguiar. Durante o jantar, comentei o que estava fazendo com grafeno com Antônio Hélio e Brito ficou interessado. Nem sabia que a FAPESP tinha recusado o primeiro projeto. Ele propôs que entrássemos em um programa-piloto chamado Spec [São Paulo Excellence Chair]. Em janeiro o reitor e eu fomos a Singapura, assinamos o acordo e ele começou a perceber que o projeto estava tomando dimensões bem maiores do que tinha previsto. O Spec permitia um engajamento muito maior do Antônio Hélio, porque a universidade pagaria salário para ele passar períodos de três meses aqui ao ano. O projeto passou por quatro revisores internacionais: todos o classificaram como excelente. Dois deles ainda disseram que estávamos prometendo coisas demais.

O que prometeram?

Quantificamos quantos artigos queríamos publicar em revistas de alto impacto científico, quantos pós-doutorados, doutorados, mestrados e estudantes de iniciação científica queríamos formar e quantas startups e spin-offs pretendíamos criar. Quando saiu o resultado na FAPESP, Brito escreveu uma carta dizendo que era um volume de recursos muito grande, algo hoje perto de R$ 15 milhões. O projeto estava aprovado quanto ao mérito, mas precisaria de uma contrapartida da instituição para seguir adiante. Em uma reunião na FAPESP, ficou combinado que seria apresentada uma ata do conselho deliberativo do Mackenzie determinando a contrapartida. O comitê econômico me perguntou o que precisava ser feito: “Um centro”, respondi. Não poderíamos investir um real a menos do que a FAPESP, para ser uma contrapartida de verdade. Eles concordaram e, dois meses depois, em dezembro de 2012, começaram a demolir o prédio que havia aqui. O centro foi inaugurado em março de 2016. Sou grato ao instituto pelo apoio contínuo desde então.

Como você explica esse interesse da universidade?

O centro era uma oportunidade para retomar o prestígio da instituição, que tinha sido grande. Por exemplo, até a década de 1960, o diploma dos engenheiros formados aqui valia nos Estados Unidos. O maior desafio era jogar com o tempo e preparar a equipe. Antes de o projeto ser aprovado, enviei técnicos, estudantes e professores para serem treinados em Singapura. Tivemos apoio de muitos colegas, Sergio Rezende e Anderson Gomes [Universidade Federal de Pernambuco], Marcos Pimenta [Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG], Fragnito, Brito, Amir Caldeira [Unicamp], Henrique Toma e Lucio Angnes [Universidade de São Paulo, USP], José Roque da Silva e Harry Westfalt [Laboratório Nacional de Luz Síncrotron], José Bressian [Ipen]. Antônio Hélio, de Singapura, nem se fala. Fui a Manchester, conheci Kostya e reencontrei Andre. Quase todos vieram dar seminários aqui e ajudaram a planejar o centro, inteiramente inspirado no Bell Labs, onde fiz estágio de pós-doutorado.

Por que você adotou o Bell Labs como modelo para o MackGraphe?

Eu queria fazer um centro em que a formação do profissional – principalmente em uma área multidisciplinar como o grafeno – fosse moldada por todas as áreas. O projeto que aprovamos foi na área de fotônica, mas, para que as pesquisas tivessem o nível que prometemos, seria preciso dominar o processo de produção e caracterização do grafeno. Aldo Zarbin, da Universidade Federal do Paraná, foi quem indicou um dos primeiros professores que contratamos aqui, Sergio Domingues. Conseguimos contratar mais pessoas jovens, como Lúcia Saito e Cecília Silva, que ainda precisavam sair para o pós-doutorado e ganhar experiência. Em uma conferência em 2013 em Bilbao, na Espanha, houve uma seção sobre centros de grafeno. O pessoal do Japão mostrou centros monumentais. A China humilhou, tal o volume de recursos destinados à área. Andrea Ferrari, de Cambridge, falou do primeiro artigo sobre carbono publicado no mundo, no século XIX, e concluiu dizendo que, para eles, o grafeno era só mais um material. Não tínhamos a quantidade de dinheiro deles, muito menos a tradição. Fui para o fundo da sala e refiz todo meu seminário.

Arquivo pessoal

Em visita ao Bell Labs, onde fez pesquisa de pós-doutorado, no início deste anoArquivo pessoalE o que disse?

O que a gente tem de diferente é o modelo. Nosso centro segue o modelo do Bell Labs, mostrei essa curva do TRL, Technology Readiness Level [Nível de Prontidão Tecnológica]. Os TRLs vão de 1 a 9. De 1 a 3 é pesquisa básica, 3 a 5 é pesquisa aplicada, depois vem o desenvolvimento de 5 a 6 e o mercado de 7 a 9. Normalmente a universidade vai até 3. A missão do MackGraphe é converter conhecimento científico em riqueza para a sociedade abrangendo de 1 a 5. O cerne do TRL está centrado no desenvolvimento, é o que chamamos de vale da morte, onde os recursos acabam e as ideias morrem. Nosso centro tem por missão diminuir o vale da morte. Queremos chegar o mais perto possível do desenvolvimento, e isso é diferente dos outros centros. Essa abordagem tem a ver com minha experiência nos Estados Unidos.

O que aprendeu no Bell Labs?

Tudo o que sei. Era a meca da ciência da física do estado sólido do mundo. Lá foi inventado o transistor, o telefone celular, a comunicação via satélite, o laser e a célula solar. Em três anos, trabalhei com lasers de fibra óptica, lasers de estado sólido e algo que se chama Seed, self electro-optic effect device; eu construía retina artificial. O Bell Labs tinha um princípio: keep it simple, mantenha as coisas simples. Você tem que buscar ser o melhor no mundo, não importa no quê. Curiosamente, os princípios de educação que minha mãe me deu eram muito parecidos: estudar, trabalhar firme, acreditar em você mesmo. Nos Estados Unidos, nunca fiquei de cabeça baixa. Só não sabia quem eu era de fato.

Como assim?

Eu não tinha noção de quão bom tinha sido meu trabalho e minha formação. Cheguei em um sábado. No domingo, Mohammed Islam, que seria meu chefe e está hoje na Universidade de Michigan, me perguntou: “Você quer visitar o Bell Labs hoje?”. Fiquei impressionado com aquela estrutura. Ele ligou um laser para eu ver. Era um laser de fibra óptica, eu já tinha montado vários. Ele viu o pulso de luz do aparelho e não parecia satisfeito. Perguntei: “Posso mexer?”. Fui ajustando e baixei o pulso de 1.600 femtossegundos para 250 femtossegundos [cada femtossegundo equivale a 10-15 segundos]. Em 20 minutos. Ele disse: “Estou há três meses tentando fazer isso”. No outro dia, reuniu Roger Stolen, Linn Mollenauer, David Miller e o lendário James Gordon [1928-2013], autores dos artigos em que eu tinha aprendido tudo o que sabia, para almoçar comigo; não consegui abrir a boca. Voltei lá em janeiro deste ano com meus três filhos e mostrei a eles as instalações de Holmdel e o restaurante que eu frequentava, o Jerusalem Pizza. O dono ainda se lembrava de mim; eu era o único negro que frequentava lá.

Léo Ramos Chaves

Em um forno a 1.000 ºC, átomos de carbono formam cristais de grafeno sobre uma folha de cobreLéo Ramos ChavesQuais são os grandes trabalhos do MackGraphe?

Existe o trabalho mais citado e o mais importante. O grafeno é o material bidimensional mais famoso, mas existem mais de mil. Aqui trabalhamos com uns 10 ou 12. Um deles é o fósforo negro. Em 2016, mostramos que as propriedades do fósforo negro poderiam variar de acordo com os movimentos da estrutura atômica. Foi nosso trabalho mais citado até agora. Como sou um cientista que valoriza as aplicações, os mais importantes são os de grafeno na produção de lasers de pulsos curtos, que levou a uma liderança mundial de nosso grupo. Os lasers estão prontos para entrar na fase de desenvolvimento, precisamos agora fazer um protótipo, um plano de negócios e levar para o mundo. O sucesso desse centro vai ser medido pela emissão de nota fiscal da venda de produtos que de algum modo tenham resultado de pesquisas feitas aqui.

Como está a interação com as empresas?

Anda com dificuldade, mas deve melhorar. Em junho, o pessoal da Fiesp estava na festa de aniversário da rainha Elizabeth no Consulado Britânico, eu estava lá também, e um dos diretores, Eduardo Giacomazzi, me convidou para coordenar o setor de nanotecnologia. O primeiro evento que organizamos foi um fórum de nanotecnologia, com Kostya, agora em setembro. Minha próxima missão é fazer um mapeamento das empresas de nanotecnologia, que estão espalhadas em diversos setores, e aproximá-las das instituições universitárias para melhorar a conversão de pesquisa em produtos com tecnologias emergentes.

Como você foi aceito na Fiesp?

Só estou na Fiesp porque tenho uma empresa há um ano, na área de nanotecnologia. Eu a criei depois de coordenar um debate em um fórum na China com outros estrangeiros em setembro de 2018. O objetivo era analisar a situação das empresas de grafeno na China. Estavam listadas 5 mil, em três áreas: as que produzem grafeno, as que produzem equipamentos para essa área e as que desenvolvem aplicações para o grafeno. A maioria não estava fazendo nada, não tinha nenhum funcionário, nem endereço, nem produto. Das 5 mil, só 20% eram realmente consistentes. Vamos imaginar que somente 10% das empresas valem a pena. Estamos falando de 500 empresas. Sabe quantos pesquisadores trabalham com grafeno no Brasil, incluindo alunos de iniciação científica? Não chegam a 500. Quando vi isso liguei para um vice-presidente da Fiesp e meu amigo Rafael Cervone Netto, falando que um tsunami estava vindo da China e que a Fiesp precisava fazer algo. Ele falou com outro vice-presidente, o José Ricardo Roriz, e organizamos um seminário fechado com Geim para uns 10 empresários convidados pela Fiesp. Temos de reagir enquanto há tempo. O problema é que o Brasil está acostumado a correr atrás das revoluções tecnológicas, não a estar no centro ou próximo do centro. Corre menos risco na compra de algo já testado, mas paga mais e nunca estará na liderança. A China jogou rios de dinheiro para desenvolver a indústria de grafeno e agora lidera.

Léo Ramos Chaves

Em uma carreira paralela à de físico, Thoroh se apresenta em recitais e óperas como cantor líricoLéo Ramos ChavesNão existem empresas produzindo grafeno no Brasil?

Pouquíssimas. Outro dia, em um congresso no Rio de Janeiro, apareceram algumas empresas de Minas Gerais. Tem dois projetos lá: o MG Grafeno, da Codemig [Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais], com capacidade para produzir 100 kg de grafeno por ano, e o CT Nano [Centro de Tecnologia de Nanomateriais e Grafeno], da UFMG, que começou antes de nós e inaugurou o prédio agora, com dinheiro da Petrobras e do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. Sem dúvida a melhor ciência em grafeno e nanomateriais de carbono do Brasil é feita por esse grupo da UFMG liderado por Marcos Pimenta. Aqui nós encontramos uma brecha e a temos explorado. Sem pesquisa básica não conseguiremos formar gente para transformar as ideias em produtos. Pode até existir setores que não precisam de pesquisa básica porque alguém já fez e pode comprar, mas esse modelo não se replica.

Depois de seis anos da criação do centro, conseguiram fazer o que prometeram?

Publicamos quase três vezes mais artigos científicos do que tínhamos prometido em revistas com impacto médio em torno de 6. Formamos 112 pessoas em vez de 90. Só não conseguimos cumprir o número de doutores: prometemos 10 e formamos oito. Criamos duas startups, a Autoscience Technologies e a Nano Up, que estão no sexto andar, dedicado às empresas nascentes. A maioria das salas ainda está vazia.

Vocês produzem grafeno?

Claro! Ganhamos autossuficiência depois de uma primeira fase do projeto, em que trazíamos as amostras de Singapura enquanto aprendíamos a fazer, e da segunda, quando já sabíamos fazer e trocávamos amostras com eles. Podemos produzir grafeno com uma fita adesiva, como Geim e Kostya fizeram, por esfoliação líquida e química do grafite ou artificialmente, crescendo cristais em uma superfície de cobre.

Qual sua visão sobre a política de minorias e as cotas na universidade?

Não posso ser tomado como referência porque, embora venha de uma família negra, sempre tivemos liderança. Meu pai era um ferroviário muito influente em minha cidade, Bom Jesus do Galho, em Minas, que deve ter uns 6 mil moradores. Tive uma excelente educação. Nem eu nem ninguém de minha família tem qualquer resquício de escravidão ou complexo de inferioridade. Mas, quando vejo o Brasil e o mundo, noto que as políticas de minorias ainda são necessárias, e não são para sempre: o filho de quem se beneficiou já é educado de outra maneira e não precisará mais delas. Se você anda na rua à noite e encontra dois homens brancos e dois outros, negros, você fica com medo dos dois homens negros, eu também fico com medo dos dois homens negros, mesmo sendo negro, porque as estatísticas cristalizam as imagens negativas associadas a um ou outro grupo. Estamos estigmatizados. E só tem um caminho para mudar isso: estudar mais e trabalhar melhor para aumentar o poder econômico dos negros. Em uma ou duas gerações teremos uma distribuição de renda mais justa.

Você já foi discriminado?

Fora do Brasil nunca, mas aqui já. Em 2002, eu voltava de uma viagem aos Estados Unidos como professor visitante em Rochester, minha mulher me buscou no aeroporto e fomos almoçar. Entramos no restaurante e vi que um sujeito em uma mesa me olhava de modo estranho, como se eu não pudesse estar ali. Dei dois passos para trás e perguntei: “Está tudo bem com o senhor? O senhor me conhece?”. Ele levou um susto, não esperava, porque a maioria é covarde, e eu, deste tamanho e com a voz que eu tenho… O cara encolheu. As universidades brasileiras não são racistas, mas às vezes há pessoas que não conseguem aceitar que alguém como eu tenha chegado a esse nível.

Como você faz para conciliar a física com sua carreira musical?

Divido meu tempo do melhor modo possível. A atividade musical faz parte da minha vida desde que eu estava na Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Eu era um adolescente com problemas. Minha voz era muito grave, todo mundo conseguia cantar música popular, só eu que não. Eu só cantava músicas do Nelson Gonçalves [1919-1998], de voz também grave. Na época havia uma novela chamada Cabocla, com uma música dele. Eu estava lá cantando Cabocla, seu olhar está me dizendo… na república quando o cantor lírico Amin Feres [1934-2006], o maior baixo do Brasil, passava na rua, me ouviu, entrou e me convidou para cantar no coral dele, que era na minha escola e eu não conhecia. Quando cheguei lá, conheci composições específicas para minha voz. Foi maravilhoso. Entrei no coral e virei solista. Dois anos depois ganhei uma bolsa para estudar canto em Karlsruhe, na Alemanha, mas não fui, porque achava que viver da música era algo fora de minha realidade. Muitos anos depois, no Bell Labs, tive a chance de fazer uma audição no Metropolitan proporcionada pelo meu professor de canto, Jerome Hines [1921-2003]. Também não fui. Era muito complicado ter duas profissões nos Estados Unidos. Não consigo escolher entre física e música. Preciso das duas para viver. Quando meu pai se separou de minha mãe e a situação de minha família degringolou, eu ganhava dinheiro como músico, para estudar física. Regia o coral da USP de São Carlos e o da Lápis John Faber, e era professor de técnica vocal no coral da UFSCar [Universidade Federal de São Carlos]. Uma vez por semana ia para a Unicamp estudar canto com Niza de Castro Tank, a maior cantora de ópera do Brasil. Quando fui para a pós-graduação na Unicamp, ganhei uma bolsa e regia o coral da PUC [Pontifícia Universidade Católica] de Campinas. Tenho uma carreira de cantor. Cantei algumas óperas com a Osesp [Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo], como O guarani, de Carlos Gomes [1836-1896], na abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão de 1996. O último ensaio que o grande maestro Eleazar de Carvalho [1912-1996] fez foi nesta ópera comigo. Eu estava cantando O Dio degli Aimorè, ele se sentiu mal, parou o ensaio, se retirou e nunca mais voltou. Quem regeu a ópera em Campos do Jordão foi o maestro Diogo Pacheco. Parei um pouco por causa do centro e meu último concerto foi em Barcelona em 2017. Mas tenho outro em novembro na série do pianista José Mauro Peixoto no Clube de Campo São Paulo, que está sendo organizado pela violinista russa Svetlana Tereshkova, quando cantarei com minha mulher, a soprano Elisabeth Ratzersdorf.

Veja processos de produção do grafeno em fotografias no site

Republicar