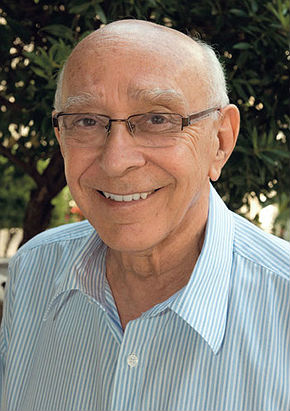

GLÁUCIA RODRIGUESO mineiro José Israel Vargas, de 83 anos, não é apenas testemunha privilegiada da consolidação da ciência brasileira no século XX, como se tornou uma das vozes mais influentes da política científica e tecnológica do país, do alto de cargos como o de ministro da Ciência e Tecnologia de 1992 a 1998 – ele foi, até hoje, o mais duradouro titular da pasta. Licenciado em química pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1952, logo se ligou à física, campo em que sua formação se consolidou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e na Universidade de São Paulo (USP). Doutor em ciências nucleares pela Faculdade de Física e Química da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi um dos formuladores da política de energia nuclear do país no início dos anos 1960, atividade interrompida pelo golpe militar de 1964, o que o fez partir, em exílio voluntário, para uma temporada de seis anos e meio como pesquisador do Centro de Estudos Nucleares do Comissariado de Energia Atômica, em Grenoble, na França. Vargas retomou a carreira de formulador de políticas com Aureliano Chaves, na época governador de Minas Gerais; mais tarde tornou-se secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, no governo Figueiredo. A ascensão de Itamar Franco à Presidência levou-o ao Ministério da Ciência e Tecnologia, onde continuou no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. “Como sou pé-frio, sempre fui chamado em momentos de crise”, define Vargas, que há três anos reuniu alguns de seus escritos das últimas três décadas no livro Ciência em tempo de crise. Defensor da energia nuclear e crítico do corporativismo na ciência brasileira, Vargas narra sua trajetória na entrevista a seguir.

GLÁUCIA RODRIGUESO mineiro José Israel Vargas, de 83 anos, não é apenas testemunha privilegiada da consolidação da ciência brasileira no século XX, como se tornou uma das vozes mais influentes da política científica e tecnológica do país, do alto de cargos como o de ministro da Ciência e Tecnologia de 1992 a 1998 – ele foi, até hoje, o mais duradouro titular da pasta. Licenciado em química pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1952, logo se ligou à física, campo em que sua formação se consolidou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e na Universidade de São Paulo (USP). Doutor em ciências nucleares pela Faculdade de Física e Química da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi um dos formuladores da política de energia nuclear do país no início dos anos 1960, atividade interrompida pelo golpe militar de 1964, o que o fez partir, em exílio voluntário, para uma temporada de seis anos e meio como pesquisador do Centro de Estudos Nucleares do Comissariado de Energia Atômica, em Grenoble, na França. Vargas retomou a carreira de formulador de políticas com Aureliano Chaves, na época governador de Minas Gerais; mais tarde tornou-se secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, no governo Figueiredo. A ascensão de Itamar Franco à Presidência levou-o ao Ministério da Ciência e Tecnologia, onde continuou no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. “Como sou pé-frio, sempre fui chamado em momentos de crise”, define Vargas, que há três anos reuniu alguns de seus escritos das últimas três décadas no livro Ciência em tempo de crise. Defensor da energia nuclear e crítico do corporativismo na ciência brasileira, Vargas narra sua trajetória na entrevista a seguir.

O senhor é graduado em química, mas sua carreira enveredou para a física. Como foi essa transição?

Os meus amigos brincam que, para os físicos, sou químico e, para os químicos, sou físico. Estão querendo dizer que sou igualmente ignorante nas duas áreas, não é? (risos). A área de atração para quase toda a minha geração foi a da física nuclear e a energia nuclear, a maior conquista técnico-científica durante e logo após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tinha tido a ventura de contar com uma geração, a dos anos 1940 na USP, que nos deu uma série de grandes cientistas, formados pela brilhante escola italiana criada por Enrico Fermi. Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini formaram, na USP, Marcelo Damy, Abraão de Moraes, Mário Schönberg, Paulus Aulus Pompeia, César Lattes e Oscar Sala. Meu contato com essa geração começou no período em que fui estudar química na Universidade Federal de Minas Gerais [UFMG], em 1948. No segundo ano me transferi para a USP, na alameda Glete, onde fiquei quase dois anos. Como todo jovem da época, eu era de esquerda e estive envolvido com a agitação estudantil e a campanha “O petróleo é nosso”, liderada principalmente pela juventude comunista. Fiz amigos e conhecidos que se tornaram cientistas importantes.

Por exemplo…

Ely Silva, Luís Hildebrando Pereira da Silva, Ernesto e Amélia Hamburger, Fernando Henrique Cardoso, José Goldemberg, Victor Nussenzweig, com o qual, aliás, fui preso durante a campanha do petróleo. Voltei para Minas inclinado pela física. Tornei-me professor de física do curso secundário, embora continuasse a estudar química, e fui professor de física num cursinho pré-vestibular na Faculdade de Filosofia da UFMG.

Como foi sua passagem pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica?

Durante esse período, o ITA promoveu um curso de aperfeiçoamento de professores de física do curso secundário, uma iniciativa do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico]. Foi organizado pelo Paulus Aulus Pompeia, que era uma das mais importantes figuras do grupo de Occhialini e Wataghin. O Pompeia fora um dos participantes de descoberta marcante da física da época: os chamados chuveiros penetrantes, uma das primeiras demonstrações de que o núcleo atômico é muito mais complexo do que se imaginava. Nesse curso havia uns 20 e poucos alunos do Brasil todo. A perspectiva que a energia nuclear abria à economia mundial e à ciência era formidável. Era natural que os jovens com alguma inclinação científica se encaminhassem para essa área. O curso foi interessante porque o Pompeia mobilizou a fina flor da física brasileira para lecionar e fazer conferências. Também estavam no Brasil naquela época dois grandes físicos norte-americanos, Richard Feynman e David Bohm, este último refugiado do macartismo. Na ocasião, o Abraão de Moraes, que foi um teórico importante da física e da astronomia brasileiras, sugeriu ao Pompeia que me recrutasse para o ITA. Era recém-formado em química, mas fui para o departamento de física.

Como era o ambiente do ITA?

Fiquei no ITA de 1952 a 1954. Foi um período extremamente interessante, porque o ITA havia recrutado o que havia de melhor no Brasil. Jovens cientistas e engenheiros em várias áreas, sobretudo na de engenharia mecânica, de materiais, de aeronáutica e, é claro, de matemática. Havia trazido, sobretudo do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, um grande número de cientistas. Alguns alemães do grupo do Von Braun, além de belgas, franceses, checos e suíços que começaram a trabalhar em projeto para o primeiro avião brasileiro, a semente do que viria a ser a Embraer. O ITA era um local especial, porque oferecia casa, comida, um pequeno salário e uma carga horária mínima, que permitia assistir a diversos cursos no próprio ITA, entre os quais o ministrado pelo Walther Baltensperger, originário do Politécnico de Zurich, de quem me tornei amigo fraternal. Eu ia além disso a São Paulo uma vez por semana, assistir ao seminário do David Bohm, na USP, hospedando-me frequentemente na casa do Fernando Henrique Cardoso. No mesmo edifício morava o Mário Schönberg, o que motivava longas conversas noturnas. Isso me orientou cada vez mais para a física. Deixei o ITA por doença de meu pai e regressei a Belo Horizonte. Abriu-se então um concurso para professor catedrático de física no colégio municipal. Pouco depois foi criado em Belo Horizonte o Instituto de Pesquisas Radioativas [IPR] e fui convidado pelo professor Francisco Magalhães Gomes, organizador do órgão, para trabalhar no que eu desejava, a área nuclear.

O passo seguinte foi o doutoramento na Universidade de Cambridge.

Exatamente. Nessa época, foi organizado no Chile o primeiro curso latino-americano de química nuclear na Universidade de Concepción, patrocinado pela Universidade de Cambridge e pela Unesco. Ganhei a bolsa do CNPq para esse curso; fomos dois brasileiros apenas. Lá conheci Alfred Maddock, que me propôs fazer o doutorado em Cambridge e se tornaria meu orientador. Iniciei em 1956. A Universidade de Cambridge tinha sido o principal centro do desenvolvimento da ciência nuclear. Na minha época lá havia uns cinco ou seis prêmios Nobel. Os pesquisadores vinham do programa inglês de armamento nuclear e muitos haviam participado do projeto Manhattan americano. À época lecionavam lá vários cientistas como James Chadwick, descobridor do nêutron, e Otto Frisch, autor do primeiro modelo da fissão nuclear.

O que fez na volta ao Brasil?

Reassumi minha função no Instituto de Pesquisas Radioativas e na Faculdade de Filosofia, onde exercia interinamente a cátedra de físico-química e química superior, depois fui aprovado em concurso para provimento dessa cátedra. Empenhei-me em conseguir as condições materiais para o trabalho científico, o que era urgente. A partir dessa ocasião me relacionei fortemente com o Marcelo Damy e participei de numerosos grupos de trabalho criados na Cnen [Comissão Nacional de Energia Nuclear], presidida por ele. Fui designado membro da diretoria da Cnen e nessa função tornei-me suplente dele na Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, onde integrei diversas comissões, duas das quais merecem referência: a que estabeleceu as regras de salvaguarda para orientar o controle por inspeção das atividades nucleares; e a que foi incumbida de proceder à normalização internacional dos dados nucleares, até então muito divergentes.

Gláucia RodriguesPor que o senhor foi exonerado da Cnen após o golpe de 64?

Gláucia RodriguesPor que o senhor foi exonerado da Cnen após o golpe de 64?

Naturalmente se recordavam de que eu tinha sido agitador estudantil; a revolução tinha uma memória longa. Como todas as revoluções… Fui submetido a uns três inquéritos policiais militares; meu laboratório foi invadido por destacamento do Exército. Fui exonerado “a pedido” da diretoria da Cnen, mas resolvi não sair do Brasil até que as coisas se esclarecessem, para evitar que fosse processado in absentia. Em 1964 fui convidado a ir para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Holanda e para a França. Optei pela França, em particular para Grenoble, mas mantendo estreitas relações com o Instituto Nacional de Técnicas Nucleares, que funcionava em Saclay, perto de Paris. Fui para Grenoble porque um dos meus amigos da Agência Internacional de Energia Atômica [AIEA], Pierre Balligand, que fora seu diretor de reatores de potência, tornou-se diretor do Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, conjuntamente com Louis Néel, prêmio Nobel de Física.

Que relação manteve com o Brasil?

Em 1969 ou 1970, fui chamado pela Cnen para vir ao Brasil sugerir políticas, presumivelmente novas. O presidente da comissão era o general Uriel Alvim e ele queria discutir a retomada ou não do famoso projeto do tório, que fora iniciado no IPR, em Belo Horizonte. Isso ocorreu num período em que não havia política nuclear brasileira definida; nesse contexto, um grupo de jovens engenheiros, físicos e químicos de Belo Horizonte formulou o chamado projeto do tório, que almejava a construção de uma entre várias opções de reatores, particularmente o chamado reator autogerador ou regenerador, que usaria uma mistura de urânio enriquecido e de tório. O projeto perdeu apoio e eu me tornei a ovelha negra do programa. Nunca consegui comprovar o fato, mas tenho certeza – por inconfidência de pessoa amiga e informada – de que a nossa Comissão de Energia Nuclear, mediante um ”decreto secreto”, que aparentemente foi de uso corrente no regime de 64, fora proibida de ter relações comigo…

A que o senhor atribui isso?

O meu grupo, o da administração Damy, sempre propugnou um programa independente, usando urânio natural, mas o governo militar assinou um acordo com os Estados Unidos e adquiriu um reator pronto, tipo “chave na mão”, alimentado com urânio enriquecido, para o qual a contribuição da tecnologia nacional seria praticamente nula, o que não aceitávamos. Houve nossa posição independente na Junta de Governadores da AIEA. Recorde-se que a fatalidade de uma terceira guerra mundial era doutrina corrente na administração brasileira. Posteriormente houve o acordo com a Alemanha, já no governo Geisel, no qual eu tive participação indireta. Por exemplo, a Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, que eu presidia durante o governo Aureliano Chaves, formulou o programa Pronuclear, a ser administrado pelo CNPq, destinado à formação do pessoal necessário à implementação do acordo nuclear com a Alemanha. O Oscar Sala, o Goldemberg e eu, reticentes quanto ao acordo, fomos convidados a visitar as instalações nucleares alemãs. Achei e continuo achando que o programa nuclear era um instrumento de modernização do país. Eu julgava que o acordo tinha lados positivos. O programa ficou reduzido durante longo período ao reator americano de Angra 1. Trata-se de um reator com o qual não aprenderíamos nenhuma tecnologia, a não ser, para ser justo, a de segurança, de gestão e de operação. O primeiro reator dos que estavam previstos no acordo nuclear com a Alemanha foi o Angra 2, que finalmente apoiei.

Como foi seu retorno ao Brasil?

Chegou um momento em que tive que decidir. Eu tinha quatro filhas, a mais velha com 12 anos. Continuar na França significaria ficar permanentemente, pois é provável que elas se casassem lá. Voltei em 1972. Foi um momento importante para a ciência brasileira. Em 1972 a Finep [Financiadora de Estudos e Projetos] era dirigida por José Pelúcio Ferreira, uma figura central na promoção entre nós de política científica extremamente ativa e sábia, dispondo de amplos recursos financeiros, originados do BNDES e depois da própria Finep. Eu não conhecia o Pelúcio, mas ele me convidou para conversar. Queria que eu fosse uma espécie de consultor. Disse-lhe de minha resistência a qualquer relacionamento com o governo militar e que não estava interessado em seu convite. Já de saída, perguntei quem sugeriu meu nome. “O Celso Furtado”, disse. Eu havia ficado amigo do Celso em Cambridge. Então disse que tudo mudou de figura; se foi do Celso Furtado a sugestão é porque você merece consideração. “Então, o que vamos fazer?”, perguntou-me. Minha proposta foi a seguinte: trabalhar sobre materiais estratégicos, como níquel, zinco, nióbio. Nióbio é importante porque temos 90% da reserva mundial e não dispomos de níquel; nossos não ferrosos são todos muito alterados pela intempérie tropical, exigindo tecnologia autônoma. A grande reforma do sistema de ciência e tecnologia brasileiro foi promovida pelo Pelúcio e pelo Reis Velloso, no governo Geisel. E para a minha surpresa fui nomeado membro do plenário do novo Conselho Nacional de Pesquisa, órgão da Presidência da República que coordenava as atividades de pesquisa e desenvolvimento do país. Ao mesmo tempo não me concediam passaporte para sair do país…

O governo militar teve uma característica também modernizante, como se vê na aproximação com os cientistas…

Houve essa dubiedade. Havia a oposição de certos grupos e instituições que, um pouco por carreirismo, me viam talvez como competidor, mas fui nomeado pelo Geisel. Ao mesmo tempo, o Aureliano Chaves tinha sido nomeado governador de Minas e me conhecia. Ele me convidou para organizar a Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo mineiro. Disse-lhe que não aceitava por não conhecer suficientemente o quadro em que deveria atuar; fiquei quase sete anos fora. Ele me disse: “Mas você quer tempo para refletir, pensar, fazer o levantamento?” Aceita esta sugestão, fui nomeado presidente da Fundação João Pinheiro. Nessa época também foi criada a Embrapa.

Como foram as discussões que levaram à criação da Embrapa?

Fui contra o projeto tal como se desenhava, até que foi apresentado o programa de formação de recursos humanos. O projeto do Alysson Paulinelli, ministro da Agricultura, consistia em enviar 800 jovens brasileiros para fazer doutorado nas melhores universidades estrangeiras, particularmente em Wisconsin, Purdue, Cornell e outros centros de reputação internacional. Aí eu declarei que estava a favor do projeto. Eu sabia que, desses 800, 10% teriam competência necessária à absorção dos progressos havidos na genética molecular, reorientando os programas da empresa nesse setor estratégico. Recordo esse problema porque não há segredo na escolha da rota do progresso. São exemplos desse sucesso a sequência de medidas que levaram à Embraer e à Embrapa: recrutamento e formação altamente competente, flexibilidade de gestão, independência em relação às instâncias burocráticas. Hoje estamos meio esquecidos disso. A ciência é uma obra de indivíduos, quem faz boa ciência são os bons cientistas, quem faz ótima ciência são os ótimos cientistas. Qual é o papel do governo, da política, da administração? É criar condições para que as pessoas de qualidade possam fazer ciência de qualidade. A segunda exigência é a seguinte: contrariamente à tecnologia, que pode ser local, ligada às condições naturais próprias e aos recursos naturais originais, a ciência é universal, não existe ciência brasileira, existe ciência.

Gláucia RodriguesO senhor foi contrário à criação do MCT. Por quê?

Gláucia RodriguesO senhor foi contrário à criação do MCT. Por quê?

Eu sempre fui contra, porque o ministério entra em linha de competição com outras pastas, reconhecidamente mais fortes segundo o ponto de vista dos políticos de visão quase sempre muito curta. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia é sempre tratado como sendo de segunda ou terceira categoria. Na reforma do Reis Velloso, o Pelúcio pôs a ciência na Presidência da República, garantindo prioridade e orçamento. É isso o que importa. Por que foi criado o ministério? Por uma razão política. O doutor Ulysses Guimarães pleiteava a nomeação de Renato Archer para ministro das Relações Exteriores. Tancredo tinha compromisso com o Olavo Setúbal. Foi então criado o Ministério de Ciência e Tecnologia para o Archer, que aliás foi bom ministro. Isso mostra o lado vulnerável e desimportante da ciência e tecnologia para a sociedade brasileira. Elas ainda não fazem parte de nosso sistema de valores.

Como o senhor foi convidado para o ministério?

O Collor caiu e o Itamar me convidou. Eu disse a ele que tinha ficado um pouco escarmentado com o exercício da função de secretário de Tecnologia Industrial no governo Figueiredo. O Itamar me disse, “ah, mas é preciso me ajudar a carregar o andor. Estou tentando fazer um governo de união nacional”. Como sou pé-frio, cheguei em crise, mas fui o ministro de Ciência e Tecnologia que durou mais tempo até hoje. O Itamar me apoiou muito. O que consegui fazer resultou, inicialmente, em grande parte, da privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Os recursos puderam dar andamento a uma boa quantidade de obras ou projetos engavetados, por falta de fundos…

Por exemplo?

Não fui lá para inventar a roda e parti do princípio de que meus antecessores não eram imbecis nem malévolos, mas pessoas que deram um balanço na oportunidade ou não de realizar certos projetos e iniciar outros tantos. Então ocupei meu tempo terminando obras que tinham sido lançadas. Muitas iniciativas, tanto do regime militar como posteriores, estiolaram com uma decisão desastrosa da Constituição de 1988: o regime jurídico único, que iguala em salários os professores da UFRJ, da UFMG e da Unifesp; que estabelece as mesmas atribuições e remunerações aos docentes dessas instituições e para os de qualquer dessas universidades que o governo Lula criou, a torto e a direito. Havia um dispositivo que praticamente impedia a contratação de cientistas estrangeiros; foram necessários quatro anos de luta para eliminar da Constituição a proibição. Acabou tarde e as “panelas” de universidade e o regime jurídico único não permitem regar o país com gente envolvida com pesquisa em áreas de fronteira.

Como avalia as mudanças na legislação sobre inovação?

O Luís XV ou a Madame Pompadour, há divergências a esse respeito, foram os autores da famosa frase “après moi, le déluge” (“depois de mim, o dilúvio”). No Brasil é o contrário, é “antes de mim, o dilúvio”. Tudo que foi feito antes deve ser abandonado. Tínhamos duas leis de incentivo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia com a participação da indústria, extremamente importantes, a 8.248, lei da informática, e a 8.661, que permitia às empresas deduzir até 8% do imposto de renda devido se aplicassem esse percentual em ciência e tecnologia. A lei 8.248 era muito mais generosa, pois incidia sobre o faturamento do setor de informática. Todas as duas foram alteradas. Uma das razões da falta de sucesso das relações da indústria com a universidade e com os órgãos de fomento à pesquisa é que os desenvolvimentos importantes do ponto de vista econômico, que geram renda, são protegidos por sigilo. A empresa que quer desenvolver um novo dispositivo não tolera submeter sua ideia inovadora à burocracia decisória formada por cientistas da Finep, do CNPq. Não aceita também submeter a seus iguais, porque são prováveis competidores. A solução consiste em só conceder o incentivo a posteriori. Uma empresa declara que vai aplicar X em ciência e tecnologia; aplica, contrata com a universidade, faz o que quiser, com cláusula de sigilo. Terminado o projeto, aí é que o governo, demonstrado o que foi feito, concede ou não o incentivo. Parece trivial, não é? Isso é essencial. Como está em contradição com as reivindicações da comunidade científica, que quer ter poder de decisão, engendra-se essa incompatibilidade entre o setor produtivo e a academia. Uma das mudanças havidas nessa lei foi atribuir papel maior aos órgãos decisórios. Foi um erro.

Qual vai ser o futuro da matriz energética brasileira?

Primeiro, a energia hidrelétrica. Todo mundo fala em megausina, mas quando se faz o levantamento do potencial hídrico do Brasil em geral se desconsidera todo o potencial que alcança menos de 20 megawatts. As miniusinas têm um imenso potencial. Acho que precisamos de energia nuclear para substituir a geração de ponta, hoje produzida pelo gás, carvão e óleo combustível de origem fóssil, que causam o efeito estufa.

A energia nuclear teve uma retração nos anos 1980, por questões de segurança, que pode se repetir agora, após os vazamentos radioativos causados pelo terremoto no Japão. Há tecnologia madura para a energia nuclear substituir ou de fato complementar o que o Brasil precisa?

Não. Nosso país tem pequena chance de retomar as atividades da área porque o pessoal especializado de que dispunha envelheceu, pois não houve estímulos para formar novos especialistas. No governo Geisel, há mais de 30 anos, foi criado o programa Pronuclear. Durante sua vigência foram enviadas ao exterior mais de 600 pessoas – engenheiros, geólogos, químicos, físicos – para estudos de especialização, principalmente na Alemanha. Esse pessoal envelheceu, se aposentou. A única iniciativa que sobreviveu são os restos do chamado “programa paralelo”, hoje conduzido pelo almirante Otto Pinheiro e que constitui um grande sucesso. Graças a esse programa o Brasil domina a tecnologia do enriquecimento isotópico do urânio. Temos uma valiosa moeda de troca nessa área. Embora não disponha de pessoal, é possível, portanto, retomar o setor reanimando-o, sobretudo por via da cooperação internacional.

E a questão da segurança?

É indispensável adotar sistemas regulatórios de radioproteção independentes e eficientes, que garantam a segurança das centrais existentes e das futuras. Parece-me insuficiente o que foi feito nessa área até agora. O Brasil não separa o licenciamento e a fiscalização das atividades de execução na área nuclear; descumpre portanto recomendação da Agência Internacional de Energia Atômica, datada de 2003, aliás aprovada com o voto brasileiro, e a despeito do alerta lançado há anos pela comunidade científica. Um exemplo irrefutável: o acidente de Goiânia motivou projeto de lei que corrigiria essa anomalia; ele está engavetado até hoje na Câmara dos Deputados. A inércia seria resultante de pressões corporativistas do funcionalismo da Cnen. Não tenho dúvida de que a energia nuclear será fundamental para o atendimento das necessidades energéticas do mundo. Naturalmente os acontecimentos no Japão irão frear, talvez por longo período, o lançamento de novos projetos. Recentemente tem-se falado no nosso alegado potencial eólico. Na França, que gera em centrais nucleares quase 80% da energia que consome, estima-se que a energia eólica proveniente de geradores marinhos é quatro vezes mais cara. Maior potencial é o da biomassa, particularmente o do bagaço de cana, seja por queima direta, seja como matéria-prima para utilização nas futuras instalações de hidrólise enzimática da celulose.

Da sua saída do ministério até hoje, alguns indicadores como os de produção científica vêm crescendo progressivamente. Como avalia esses últimos anos?

Infelizmente o sistema científico e tecnológico também foi imbuído da ideologia oficial de que o Brasil começou há oito anos. Quando cheguei ao ministério, apesar das dificuldades enfrentadas, a indispensável participação do setor privado no orçamento de ciência e tecnologia era de 6%; quando saí, atingia 30%. Quando o Sérgio Rezende deixou o ministério em 2010, esse percentual era de 34%. Triplicamos o número de doutores, de mil para 3 mil e a administração passada também o triplicou para 10 mil. Em termos relativos aumentou muito pouco; em termos absolutos, o volume de recursos cresceu com o PIB. Quando saí do MCT cerca de 1% ou 1,1% do PIB era o que se gastava em ciência e tecnologia; agora está em 1,3%. O PIB aumentou, mas o esforço relativo quase não mudou. O indicador das patentes licenciadas continua mau: 90% delas são registradas por não residentes. A produção científica nacional aumentou e o número frequentemente citado é de 19 mil publicações anuais. Mas houve uma mudança de base de contagem, hoje mais ampla do que a anterior utilizada pelo ISI.

O número de revistas brasileiras na base de revistas ISI foi de algumas dezenas para mais de uma centena.

Quando mudou a base, o número naturalmente aumentou. Em outros termos, não foi um aumento tão grande. Essa questão me leva a referir de novo às dificuldades que enfrentei e a algumas realizações. Uma delas foi a criação do CPTEC [Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Inpe], graças ao qual o Brasil passou a ter uma previsão meteorológica de Primeiro Mundo. Foi instalado em Petrópolis o Laboratório Nacional de Computação Científica José Pelúcio Ferreira, que saiu do Rio, onde funcionava na Praia Vermelha, para um novo campus. O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron também começou a funcionar no governo Fernando Henrique, financiado com recursos em parte oriundos da privatização da CSN, durante o governo Itamar. No caso dos chamados fundos setoriais, criou-se, na minha gestão, o fundo de royalties provenientes da renda das concessões petrolíferas, destinando-o à ciência e tecnologia, graças à proposta do então senador Eliseu Resende, que restabeleceu para a União o monopólio do petróleo. Na área espacial, criamos a Agência Espacial Brasileira e foram construídos dois satélites brasileiros no Inpe, além de outros dois em colaboração com os chineses. O setor foi consideravelmente favorecido pela continuidade do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [PADCT] junto ao Banco Mundial e pela criação de fundos para os Núcleos de Excelência, que se tornaram marcos importantes para a presença do Brasil no contexto da ciência mundial.