“Pela primeira vez, nesta cidade se fez uma transfusão de sangue em uma doente de beribéri”, noticiou O Globo, do Rio de Janeiro, de 28 de junho de 1877. A nota do jornal – que não tem relação com o atual diário com o mesmo nome – registrava um dos episódios da história de uma técnica de tratamento médico que causou mortes até chegar aos refinamentos atuais, que reduzem bastante os riscos de reações adversas ou de transmissão de doenças.

O beribéri é uma consequência da falta de vitamina B1, encontrada em alimentos como carne e feijão. A enfermidade havia deixado uma mulher em “verdadeiro estado moribundo”, como relatou a imprensa, e, para tentar salvá-la, o médico Antônio Felício dos Santos (1843-1931), da Casa de Saúde São Sebastião, no bairro do Catete, decidiu usar o aparelho de Collin.

Wikimedia CommonsGravura de 1882 mostra um médico de Genebra fazendo transfusão em uma mulher que havia perdido muito sangue após o parto de gêmeos prematurosWikimedia Commons

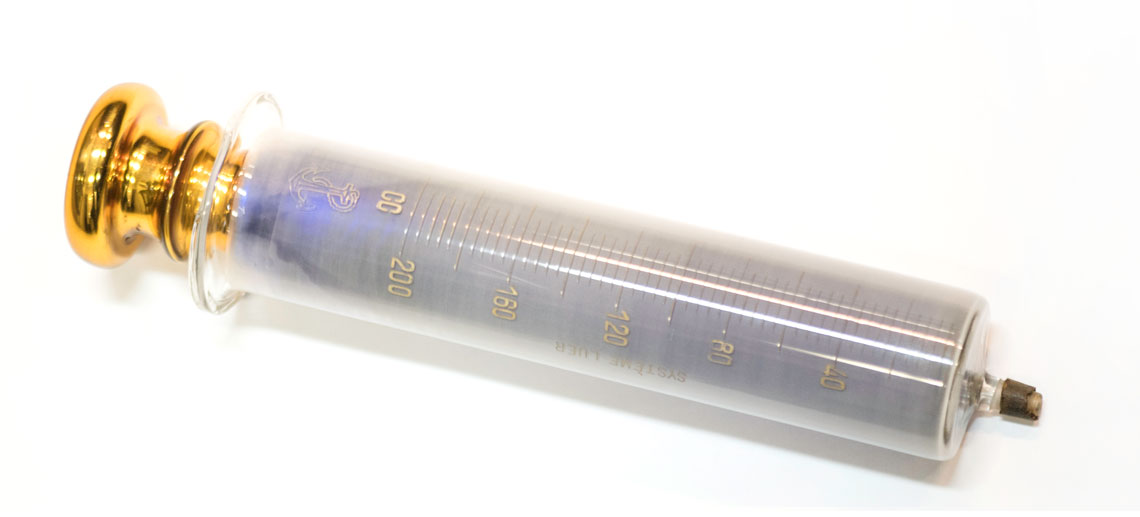

Assim chamado por seu inventor, o engenheiro mecânico francês Anatole Collin (1831-1923), dono de uma fábrica de instrumentos cirúrgicos, consistia em um funil, no qual o sangue era despejado, ligado por uma mangueira a um recipiente de vidro com capacidade para 300 mililitros (mL), com um pistão no topo. Ao ser puxado, coletava o sangue do funil e, pressionado, movia uma esfera metálica flutuante que impedia o retorno do sangue e o fazia sair pela mangueira da outra extremidade, conectado por uma agulha à veia do braço do paciente. Apresentada na Academia de Medicina de Paris em 8 de dezembro de 1874, a invenção foi adotada pelo Exército francês e distribuída pelo mundo.

A mulher recebeu 50 mL de sangue doado pelo marido e faleceu cinco minutos depois de concluída a transfusão. A morte foi atribuída a seu grave estado de saúde. Santos era membro da Academia Imperial de Medicina, mas não consta ter relatado sua experiência aos colegas, como era praxe.

“Na história da transfusão de sangue, existe muita omissão de informação. As experiências com o equipamento devem ter sido muitas, mas os registros de uso são raros”, diz a farmacêutica Ana Cláudia Rodrigues da Silva, da Universidade Federal Fluminense (UFF), coautora de um artigo sobre esse assunto publicado em setembro de 2022 na Brazilian Journal of Development. “Quantas pessoas não devem ter morrido de hemorragia, por exemplo, em uma época em que não se conhecia nem os tipos sanguíneos, fundamentais para se estabelecer a compatibilidade entre doador e receptor?”

photos.com / freeimagesAparelho de Collin: lançado em Paris em 1874 e utilizado em muitos países, incluindo o Brasilphotos.com / freeimages

Até o início do século XX, o resultado de uma transfusão dependia essencialmente da sorte. Houve episódios trágicos, como a tentativa de salvar o papa Inocêncio VIII (1432-1492), que estava à beira da morte em consequência de uma grave doença renal. Por falta de alternativas, seus médicos o convenceram a beber sangue humano.

A história que se conta, sem comprovação nem detalhes, é que três meninos de 10 anos teriam se oferecido para doar o sangue ao papa, em troca de um ducado. O primeiro morreu depois de lhe retirarem o sangue, mas o papa apresentou uma ligeira melhora. Animados, os médicos chamaram o segundo doador, retiraram menos sangue que do primeiro, mas dessa vez o papa teve febre alta, os rins pararam de funcionar e ele morreu. O segundo doador morreu logo depois, provavelmente por anemia. O terceiro menino não precisou doar sangue, mas também morreu logo depois, também de anemia, então uma doença sem diagnóstico ou tratamento adequados.

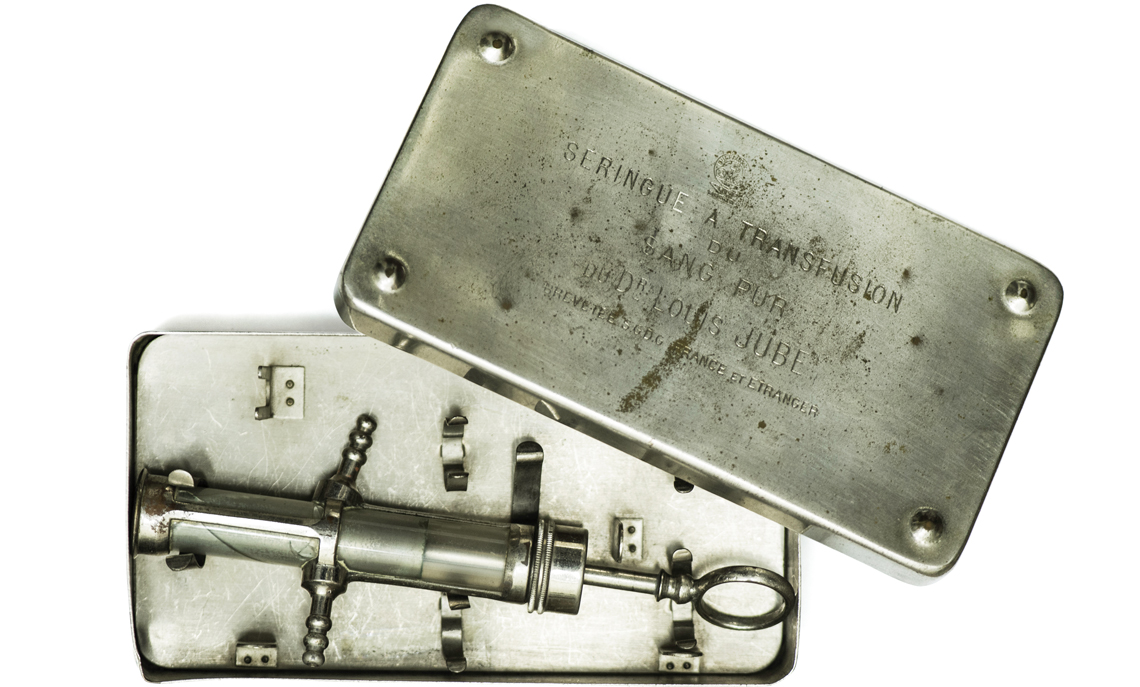

Imagem: Museu da Santa Casa de São Paulo - Reprodução: Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESPSeringa de Jubé, importada da FrançaImagem: Museu da Santa Casa de São Paulo - Reprodução: Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESP

Outra experiência malsucedida, em Paris, em 1678, fez os governos da França e da Inglaterra proibirem – e criminalizarem – as transfusões de sangue. Em Edimburgo, na Escócia, em 1818, o obstetra James Blundell (1790-1878) virou o jogo quando, após experiências com animais, fez a primeira transfusão bem-sucedida para mulheres com hemorragia pós-parto. Ele usava um funil para reter o sangue que saía da veia do doador, seguia por uma mangueira e chegava ao receptor por uma agulha. Sua técnica se limitava a casos de extrema gravidade, quando a morte era quase certa, porque os resultados eram incertos: alguns pacientes se recuperavam, mas outros morriam.

Os riscos caíram bastante a partir de 1901. Nesse ano, ao investigar a causa da morte de pacientes após a transfusão, o patologista austríaco Karl Landsteiner (1868-1943), do Instituto Anatomopatológico de Viena, então capital do império austro-húngaro, identificou o primeiro grupo sanguíneo, o sistema ABO, formado por quatro tipos (A, B, AB e O), caracterizados pela presença ou não de proteínas específicas nas células vermelhas ou no plasma do sangue. Tornava-se claro que as reações indesejadas resultavam do ataque do sistema de defesa do receptor a proteínas incompatíveis vindas do doador. Seu trabalho lhe rendeu o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1930.

Imagem Museu Histórico da FM-USP - Reprodução Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESPTransfusor com tubos de borracha, criado pelo médico brasileiro José Augusto de Arruda Botelho para transfusão direta de sangue do doador para o pacienteImagem Museu Histórico da FM-USP - Reprodução Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESP

Em 1940, no Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica, em Nova York, Landsteiner e o médico norte-americano Alexander Salomon Wiener (1907-1976) descobriram o fator Rh, um antígeno – proteína capaz de ativar as defesas do organismo –, no soro de coelhos imunizados com sangue de um macaco rhesus. Pessoas que produziam essa proteína começaram a ser chamadas de Rh+ (positivo) e as que não a tinham, de Rh- (negativo); as Rh+ podem receber sangue tanto de Rh+ quanto de Rh-, mas só podem doar para outras Rh+.

Anos antes, outro sério problema havia sido resolvido: fora do corpo, o sangue coagula rapidamente. Trabalhando separadamente e sem conhecer os resultados um do outro, em 1914, o cirurgião belga Albert Hustin (1882-1967) e o médico argentino Luis Agote (1868-1954) mostraram que a adição de citrato de sódio impedia a coagulação, sem causar danos ao paciente.

Biblioteca da Universidade de WisconsinKarl Landsteiner em seu laboratório na Universidade de Viena, onde identificou o primeiro grupo sanguíneo, o sistema ABOBiblioteca da Universidade de Wisconsin

O estudo de Silva e outros relatam que em 1915, inspirado no trabalho de Agote, o médico João Américo Garcez Fróes (1874-1964) fez no Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em Salvador, a primeira transfusão de sangue bem-sucedida no Brasil. A paciente era a doméstica Maria Salustiana, aos 26 anos, que sofria de uma grave anemia após uma hemorragia em decorrência de uma cirurgia de retirada de um pólipo do colo uterino.

Fróes usou um aparelho desenhado por Agote. O sangue do doador era armazenado com o citrato de sódio em um recipiente de onde saíam duas mangueiras. Um frasco menor ligado a uma delas continha uma bomba de borracha que exercia pressão para que o sangue fluísse pela outra mangueira até a agulha e o braço da paciente. O tipo sanguíneo, apesar de já conhecido, não foi testado. Por sorte, o sangue do doador – João Cassiano, funcionário da enfermaria do hospital, escolhido por aparentar boa saúde aos 22 anos de idade – e o de Salustiana eram compatíveis.

Em 1916, a médica Isaura Leitão de Carvalho (1885?-1928) descreveu essa e outras três transfusões de sangue bem-sucedidas, também sem menção à tipagem sanguínea, realizadas naquele ano por Fróes, orientador de seu trabalho de conclusão de curso apresentado na Faculdade de Medicina da Bahia, hoje uma unidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em 2019, a médica hematologista Cristiane Silveira Cunha resgatou os registros dessas histórias em sua tese de doutorado, apresentada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). “Tive de procurar muito, mas visitei o ambulatório onde Isaura trabalhava e encontrei uma sobrinha neta, a Ana Mary, que guardava fotos dela”, conta.

Cunha encontrou também um relato da indiferença com que outros médicos reagiram a uma apresentação de Fróes em 5 de maio de 1918 na Sociedade Médica dos Hospitais da Bahia. A nota na edição de 29 de junho daquele ano na revista Brazil Médico salientava “o esquecimento imerecido de trabalhos baianos como aconteceu a propósito da transfusão sanguínea por ele efetuada, há cerca de dois anos, pelo método do Dr. Luiz Agote”.

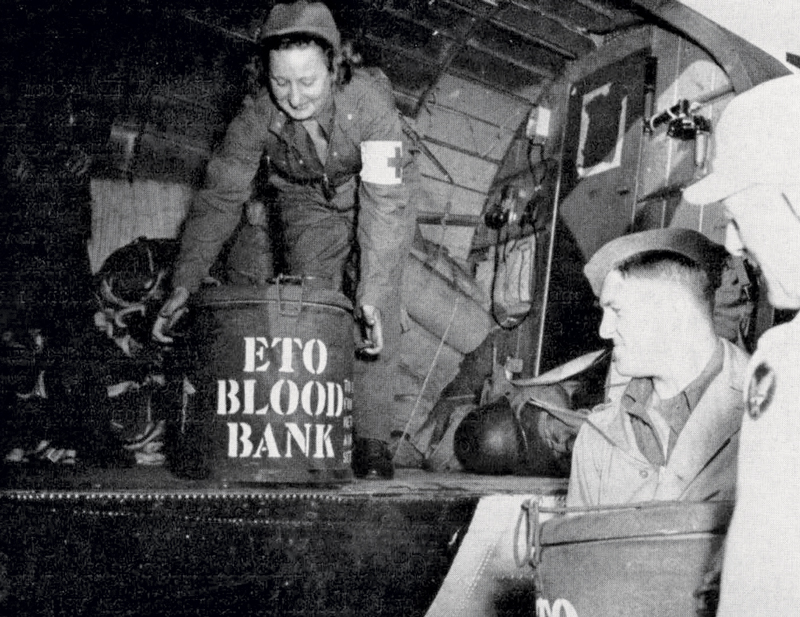

Exército dos EUARecipientes com sangue a caminho da praia da Normandia em junho de 1944, durante a Segunda Guerra MundialExército dos EUA

Em 1918, sem citar Fróes, o médico Augusto Brandão Filho (1881-1957) apresentou um trabalho na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro – hoje ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – sobre transfusão em crianças, em que relatava um caso próprio, em um bebê prematuro com hemorragia digestiva na Maternidade das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A técnica se tornou rotineira, embora sejam poucos os relatos anteriores à criação do Serviço de Transfusão de Sangue (STS), em 1933, também no Rio.

Nesse meio tempo, houve alguns aprimoramentos. Uma evolução do aparelho de Agote, a seringa de Jubé – criada pelo médico francês Louis Jubé (1899-?) em 1924 –, facilitou o trabalho por unir com duas mangueiras o braço do doador e o do receptor e dispensar o uso do anticoagulante. Presilhas nas mangueiras garantiam que o sangue fluísse para o lado certo. O circuito se tornou fechado, a vácuo, de fácil esterilização. Com o acesso aos reagentes da tipagem sanguínea, médicos mantinham serviços de transfusão, com cadastros de fornecedores do tipo O, que poderiam doar para todos os outros tipos. Na verdade, não existia doação, porque toda transfusão era paga.

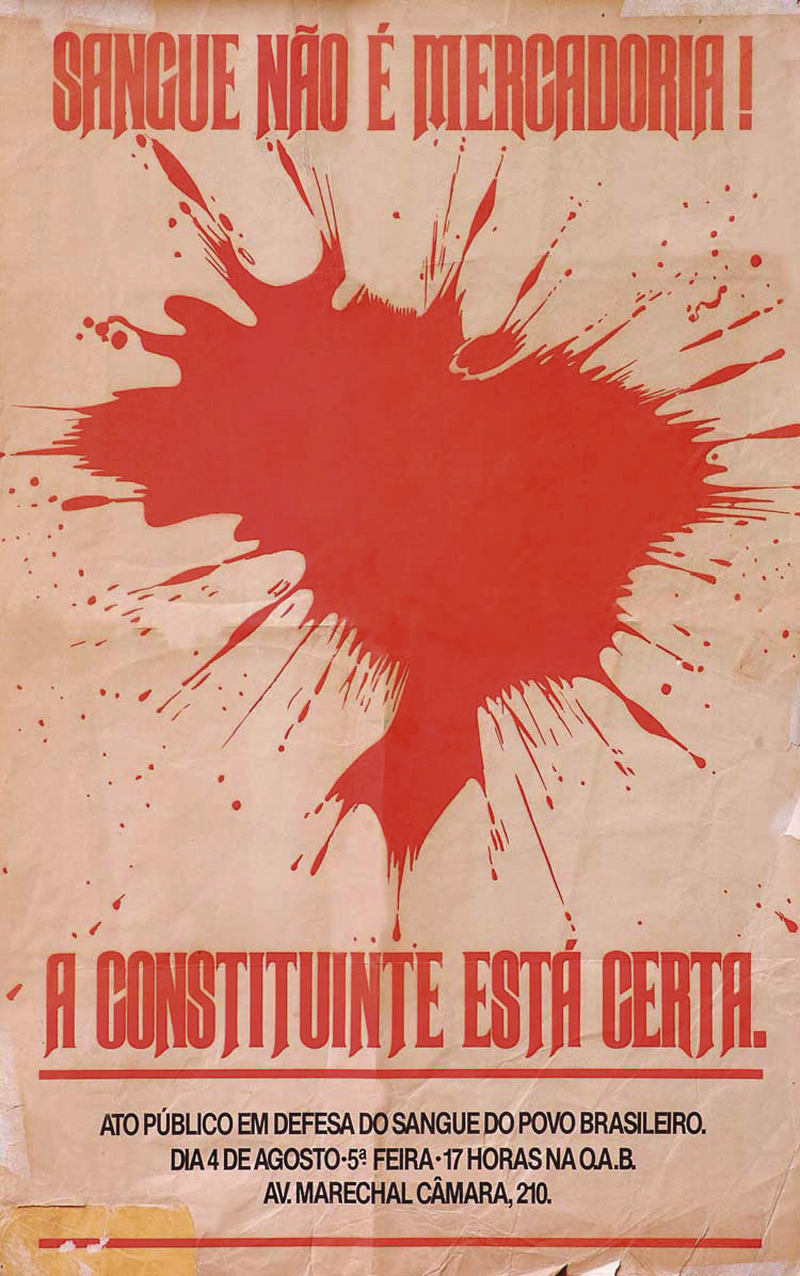

FiocruzCartaz para uma campanha de doação de sangue, inspirada pela Lei HenfilFiocruz

A Segunda Guerra Mundial (1939-1949) motivou a criação de bancos de sangue em todo o mundo. No Brasil, o primeiro tomou forma em 1942 no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a hemoterapia se tornou uma especialidade médica. Até então, as transfusões ficavam a cargo de cirurgiões e obstetras, enquanto a hematologia tratava das doenças infecciosas, como a doença de Chagas e febre amarela. Criada em 1950, a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (SBHH) uniu as áreas.

“Até 1980, a doação remunerada era um meio de vida. Quem mais doava eram as pessoas mais pobres, em troca de alguns trocados”, conta o hematologista Nelson Hamerschlak, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Era preocupante porque os agentes causadores da hepatite ou da doença de Chagas poderiam ser transmitidos pelo sangue.” Para mudar a situação, em 1979, a SBHH lançou uma campanha pela doação de sangue altruísta.

Em 30 de abril do ano seguinte, o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados (Pró-sangue) estabeleceu o sistema hemoterápico brasileiro, com a criação de hemocentros, especializados na coleta, processamento e armazenamento de sangue e seus derivados. Uma de suas diretrizes era a doação não remunerada; outra era a segurança dos doadores e receptores, que a epidemia de HIV/Aids, nos anos 1980, colocou à prova. “O número de casos de transmissão do vírus HIV, causador da Aids, começou a crescer dramaticamente, particularmente nos pacientes portadores de hemofilias ou nos que recebiam várias transfusões”, conta o hematologista da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Carmino Antônio de Souza (ver Pesquisa FAPESP no 323). “Infelizmente, não tínhamos métodos laboratoriais de prevenção ou mesmo como tratar os pacientes com produtos totalmente seguros.”

Em 1988, a Lei Henfil – assim chamada em homenagem ao cartunista Henrique de Souza Filho (1944-1988), que era hemofílico e, como seus dois irmãos, contraiu o HIV em uma transfusão – determinou a obrigatoriedade de testes sorológicos para detectar o vírus da Aids. Nesse ano, a Constituição atribuiu ao poder público a regulamentação, fiscalização e o controle do sangue e seus derivados, como o plasma, e proibiu a comercialização.

Apenas em 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou as exigências que devem ser seguidas em qualquer hemocentro do país. Hoje, antes de esticar o braço para doar sangue, o candidato a doador cede uma amostra para a determinação do tipo (ABO e Rh) e para a detecção dos agentes transmissores de HIV, HTLV1, sífilis, hepatites B e C e doença de Chagas. Souza comemora os avanços dessa longa história: “Felizmente, as reações por incompatibilidade e transmissão de vírus, bactérias e protozoários por transfusão de sangue e seus componentes tornaram-se muito raras”.

Artigos científicos

CUNHA, C. et al. Transfusão de sangue no Rio de Janeiro e em Salvador: A tecnologia na virada do século. Cadernos UniFOA. v. 17, n. 48. abr. 2022.

JUNQUEIRA, P. C. et al. História da hemoterapia no Brasil. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. v. 27, n. 3, p. 201-7. set. 2005.

VITORINO, M. et al. Medicina transfusional brasileira: O resgate de uma história. Brazilian Journal of Development. v. 8, n. 9. set. 2022.