Três pesquisadores realizaram recentemente um esforço para tentar identificar os fatores que influenciam as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta Corte de Justiça do país. Em busca de respostas para problemas que desafiam os especialistas da área há décadas, eles reuniram informações sobre 2 milhões de votos individuais e 423 mil decisões tomadas pelo STF desde 1988 e criaram o banco de dados mais completo sobre o assunto já construído.

Formado por dois professores de direito do Insper, de São Paulo, Diego Werneck Arguelhes e Ivar Hartmann, e pelo cientista político Evan Rosevear, da Universidade de Southampton, do Reino Unido, o trio resolveu separar os casos mais controversos para observar melhor as diferenças entre os 11 ministros do Tribunal. Os pesquisadores se concentraram então nos 8 mil processos que mais dividiram a Corte, nos quais pelo menos dois ministros divergiram de colegas ao julgar.

Técnicas estatísticas foram usadas para avaliar efeitos associados a características pessoais dos magistrados, como trajetória profissional e gênero, regras do Tribunal e outros fatores que podem influir nos resultados dos julgamentos, para além da letra da lei e da jurisprudência da Corte. Elas confirmaram, por exemplo, uma hipótese antiga sobre o impacto da publicidade das deliberações do STF, cujas sessões passaram a ser transmitidas ao vivo na televisão e no YouTube no início dos anos 2000. A análise mostrou que as divergências são mais frequentes nos julgamentos exibidos pela TV Justiça.

Surgiram evidências de que a trajetória profissional dos ministros também importa. Os que atuaram como juízes em outros tribunais antes do Supremo tendem a divergir mais, revelam os dados. Esse comportamento contraria expectativas criadas por trabalhos que examinaram Cortes constitucionais de outros países. O estudo apontou o desvio em julgamentos do plenário do STF, onde os 11 ministros votam, mas não nas duas turmas em que eles se dividem, onde julgam a maioria dos casos.

Ministros da Corte durante sessão plenária em fevereiroBruno Moura / SCO / STF

Há também indícios de que questões de gênero afetam o dia a dia da Corte. O trio descobriu que mulheres divergem menos do que colegas homens, e eles divergem menos nos casos que têm uma delas como relatora. No entanto, um estudo realizado por Werneck com outros pesquisadores no ano passado revelou que os homens interrompem suas colegas com frequência no plenário do Tribunal. Como apenas três mulheres chegaram ao STF até hoje e só uma continua lá, faltam elementos para compreender melhor essa dinâmica.

“Explicar o comportamento dos ministros de um tribunal como o STF é desafiador, porque são muitos os fatores em jogo”, diz Werneck. “Conseguimos testar um grande número de hipóteses com uma base mais ampla do que as usadas em pesquisas anteriores, mas ainda há muito trabalho a fazer para entender o que os dados nos revelam.” Um artigo científico com os primeiros achados do trio foi publicado no ano passado no Journal of Law & Empirical Analysis.

Pesquisadores dedicados ao estudo do Poder Judiciário têm investido cada vez mais em levantamentos quantitativos como esse para examinar o funcionamento do Supremo, que se fortaleceu após a promulgação da Constituição de 1988 e assumiu papel central no sistema político brasileiro. Eles defendem que só assim será possível ir além de pressupostos teóricos sobre a atuação dos ministros do Tribunal e desvendar padrões que expliquem suas decisões.

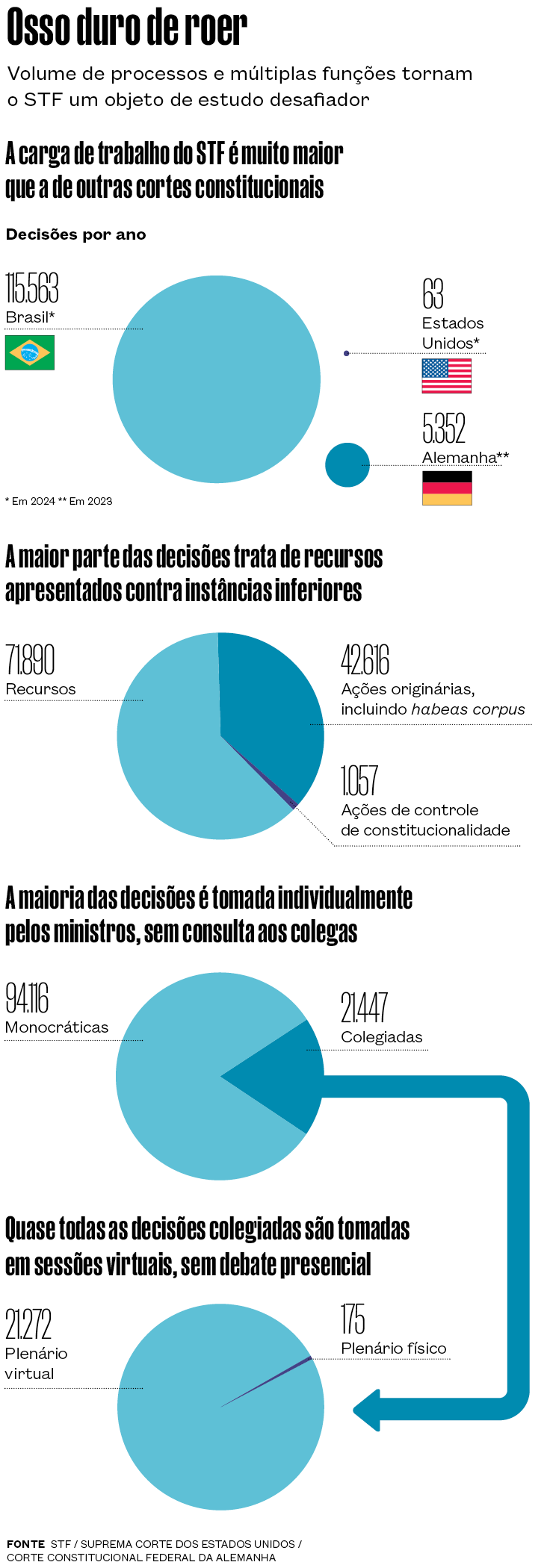

O STF é um objeto de estudo difícil por causa das múltiplas funções que desempenha e da grande carga de trabalho que elas impõem. A nova Constituição ampliou direitos e garantias dos cidadãos, o que aumentou a procura pelo Poder Judiciário e o número de casos no STF, onde deságuam os recursos contra decisões de instâncias inferiores. A Carta também ampliou o acesso ao Tribunal ao permitir que partidos políticos, associações de classe e outras organizações recorram a ele para questionar a constitucionalidade de leis e atos do Executivo e do Legislativo. Além disso, o STF é responsável por investigar, processar e julgar políticos e centenas de outras autoridades que têm direito a foro especial.

Mais de 40 mil novos processos foram distribuídos aos ministros do Supremo só no ano passado, período em que assinaram 115 mil decisões (ver gráfico abaixo). De cada cinco, quatro foram tomadas individualmente pelos ministros, sem que outros membros do colegiado opinassem, de acordo com as estatísticas disponíveis no site do Tribunal. A Suprema Corte dos Estados Unidos decide menos de uma centena de casos por ano, selecionados entre milhares de petições. A Corte Constitucional Federal da Alemanha resolve menos de 6 mil.

O interesse pelos estudos quantitativos é decorrência natural do grande número de ações, mas reflete também a preocupação dos estudiosos com o poder individual dos membros do STF, sem paralelo nas Cortes de outros países. “Nossos ministros se tornaram atores políticos de primeira grandeza e precisamos entender melhor como eles exercem seus poderes, porque isso afeta a legitimidade da Corte”, avalia o cientista político Rogério Bastos Arantes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e coordenador do grupo de estudos Judiciário e Democracia.

Nos primeiros anos de vigência da Constituição de 1988, a prioridade dos pesquisadores da área era examinar a resposta do Tribunal à enxurrada de novas ações. Estudos realizados nesse período mostraram que o Supremo exerceu seu poder de veto sobre os atos de outros poderes em poucas situações, contrariando as expectativas dos especialistas. Com o tempo, o Congresso ampliou os poderes do STF, criando instrumentos para a Corte impor suas decisões a outras instâncias do Judiciário, e ela se tornou mais assertiva, o que deslocou a atenção dos acadêmicos para o comportamento individual dos ministros e seus cálculos estratégicos.

A socióloga Fabiana Luci de Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi uma das primeiras a percorrer essa trilha. Em trabalhos publicados a partir de 2002, ela analisou votos individuais em centenas de ações de inconstitucionalidade e recolheu evidências de que preferências políticas e trajetórias profissionais influenciavam os ministros. “Em alguns casos, eles mencionavam nos próprios votos sua preocupação com as repercussões políticas de suas decisões para o governo e a imagem do Tribunal”, diz Oliveira.

Outro passo importante foi dado pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro em 2010, quando foi lançado o projeto Supremo em Números, liderado pelo professor de direito constitucional Joaquim Falcão, hoje aposentado. O grupo de estudos, do qual Werneck, Hartmann e outros pesquisadores participaram, foi o primeiro a desenvolver um banco de dados abrangente sobre as decisões da Corte. Os achados foram divulgados em relatórios anuais publicados até 2020.

A realização desses levantamentos requer meses de trabalho. A maior parte das informações está disponível no site do STF e pode ser extraída com ferramentas de raspagem de dados. Mas nem todas. Os pesquisadores do Insper precisaram criar um algoritmo para determinar o voto de cada ministro nos casos reunidos, porque os resumos no site do Tribunal só informam quais ministros ficaram vencidos nos julgamentos e não nomeiam os que se alinharam para formar a maioria. Manter os bancos de dados atualizados exige a repetição de vários procedimentos.

A ministra Rosa Weber, que se aposentou em 2023Nelson Jr. / SCO / STF

O grupo coordenado por Rogério Arantes na USP espera dar outro impulso aos estudos da área neste semestre, quando deve disponibilizar a pesquisadores um banco de dados com informações de todos os casos disponíveis no site do STF, incluindo os nomes das partes, as movimentações dos processos e os resumos das decisões. Em uma segunda etapa, o grupo pretende incluir na base de dados informações das sessões do plenário virtual da Corte, em que não há interação entre os ministros e onde a maioria das decisões é tomada atualmente.

Apesar das expectativas criadas pelo avanço dos estudos quantitativos, muitos pesquisadores da área veem limites que mesmo o mais completo banco de dados não teria como superar. “O Supremo é um Tribunal muito complexo e idiossincrático, com oscilações frequentes em suas posições sobre questões importantes”, diz Eloísa Machado de Almeida, coordenadora do grupo Supremo em Pauta na Escola de Direito da FGV em São Paulo. “As estatísticas não captam nuances que só podemos compreender acompanhando as sessões e lendo os votos.”

Para Virgílio Afonso da Silva, professor de direito constitucional da Faculdade de Direito da USP, as pesquisas empíricas têm contribuído para um entendimento mais sofisticado do funcionamento do STF. Ele observa que o excesso de informação obriga os pesquisadores a fazer escolhas para separar os casos relevantes dos corriqueiros na montanha de processos com a qual a corte lida, mas isso também pode introduzir vieses indesejáveis em suas análises.

Separar casos decididos sem unanimidade, como os pesquisadores do Insper fizeram, ou se concentrar nos que atraem atenção da imprensa, como outros sugerem, são alternativas que podem excluir casos importantes para a compreensão da corte. “Existem decisões unânimes e fora do radar da mídia que são relevantes também”, diz Silva. “Ainda estamos numa encruzilhada, buscando critérios para interpretar os dados, e parece difícil tirar conclusões muito taxativas.”

Entre 2011 e 2013, como parte de um projeto de pesquisa sobre o processo deliberativo do tribunal, que teve apoio da FAPESP, Silva entrevistou 17 ministros, incluindo atuais integrantes do STF e aposentados. Vários indicaram, entre os fatores que influenciam suas decisões, elementos que os estudos empíricos dificilmente captam, como as preocupações que eles têm com críticas da academia, o impacto econômico das decisões e o papel do Supremo como ponto de equilíbrio do sistema político.

A emergência do plenário virtual como local em que a maioria das decisões é tomada criou outras complicações. Na plataforma, os ministros podem depositar votos escritos ou indicar se acompanham a opinião do relator do caso ou a de outro colega. Não há debates, mas qualquer um dos ministros pode interromper o julgamento com pedidos de vista, para analisar melhor o processo, ou pedidos de destaque, que remetem a discussão ao plenário físico. Ali, quem manda na pauta de julgamentos é o presidente do colegiado, não mais os relatores.

Indígenas acompanham julgamento da tese do marco temporal em 2023Carlos Humberto / SCO / STF

As regras do ambiente virtual são diferentes das adotadas nas sessões presenciais, e por isso sua influência no comportamento dos magistrados e na maneira como decidem interessa aos pesquisadores. Em dissertação de mestrado apresentada na USP no ano passado, a cientista política Tailma Santana Venceslau analisou 2 mil julgamentos realizados no plenário virtual de 2020 a 2022 e concluiu que a prática mudou os cálculos que os ministros costumam fazer ao decidir.

Segundo a pesquisadora, os que recorreram aos instrumentos disponíveis para interromper o curso dos julgamentos não só ganharam tempo, mas também alcançaram elevadas taxas de êxito ao fazer isso. Autores de pedidos de vista prevaleceram em 69% dos casos em que usaram esse expediente e autores de pedidos de destaque em 61%. Na avaliação de Venceslau, as interrupções serviram para ampliar a interação entre os ministros e assim contribuíram para a formação das maiorias que decidiram esses casos.

O mais difícil tem sido identificar as motivações por trás dos cálculos dos ministros. Nos Estados Unidos, onde se desenvolveram muitos estudos que influenciam os especialistas dessa área, pesquisas apontam preferências políticas e ideológicas dos membros da Suprema Corte como fatores determinantes para explicar suas decisões e encontram forte associação entre as preferências dos juízes e os partidos dos presidentes que os nomearam. Mas tem sido difícil replicar esse resultado no Brasil, por causa das diferenças entre os sistemas políticos dos dois países.

Em trabalho publicado há dois anos na Brazilian Political Science Review, Rogério Arantes e o cientista político Rodrigo Martins, que também integra o grupo da USP, propuseram uma tipologia para analisar as trajetórias profissionais dos ministros e verificar se elas influenciam suas decisões. Para testar a hipótese, examinaram uma centena de decisões tomadas durante o julgamento dos envolvidos no escândalo do mensalão, em 2012, e concluíram que as trajetórias profissionais dos ministros foram mais determinantes do que as filiações partidárias dos presidentes que os nomearam.

O ministro Luiz Fux preside sessão plenária por videoconferência em 2021Fellipe Sampaio / SCO / STF

Juízes de carreira se mostraram mais inclinados a condenar, segundo os pesquisadores. Os oito ministros indicados por presidentes filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) e que participaram do julgamento se dividiram entre os que aplicaram punições severas e os que foram mais tolerantes com os acusados. Três se alinharam com o ministro Joaquim Barbosa, que foi relator do processo e votou pela condenação dos réus em 88% de suas decisões. Os outros votaram pela condenação em menos de 60% das vezes, alinhando-se a Ricardo Lewandowski, revisor do caso, que só votou para condenar em 36% de suas decisões. Barbosa e Lewandowski foram nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Se o modelo desenvolvido faz sentido para analisar o comportamento judicial, pode ser útil também para entender as escolhas que os presidentes fazem quando há vagas abertas na Corte”, afirma Arantes. “Diferentemente dos Estados Unidos, onde as escolhas são mais claramente unipartidárias, no Brasil os presidentes se afastam de opções francamente partidárias e olham a trajetória profissional dos candidatos a ministro, buscando elementos que ajudem a alcançar a aprovação da maioria no Senado e, quem sabe, influenciar os rumos do Tribunal.”

Em tese de doutorado defendida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2024, Shandor Torok Moreira, procurador do estado de Mato Grosso do Sul, propôs outro modelo para determinar o efeito das preferências políticas dos ministros do STF. Na pesquisa, ele selecionou 465 ações de inconstitucionalidade julgadas entre 2010 e 2018 e dividiu as decisões em dois grupos, classificando-as como conservadoras ou progressistas. Em seguida, verificou como os ministros se posicionaram em cada caso e estabeleceu suas preferências ideológicas.

Para classificar as decisões, o pesquisador analisou os temas em discussão nas ações e adotou diferentes critérios. Em processos criminais, por exemplo, decisões favoráveis aos réus foram classificadas como progressistas e as demais como conservadoras. Decisões a favor de grupos vulneráveis, consumidores e sindicatos foram consideradas progressistas. Em disputas tributárias, votos a favor de empresas e contribuintes foram carimbados como conservadores.

Sessão de 2012 que deu início ao julgamento do processo do mensalãoCarlos Humberto / SCO / STF

A conclusão da tese é de que muitos ministros tendem a se alinhar com posições conservadoras, alguns deles em mais de 60% dos casos, mas os resultados sugerem também que a maioria tem perfil moderado, oscilando entre posições de orientação ideológica diferente conforme o tema em discussão. “A visão de mundo dos ministros é um dos fatores que influem em suas decisões, e isso ajuda a tornar o seu comportamento mais previsível”, afirma Moreira.

Alguns pesquisadores dedicados ao tema alimentam a expectativa de que os modelos estatísticos usados para interpretar os novos bancos de dados podem contribuir para prever as decisões do STF, o que ajudaria advogados e seus clientes a avaliar melhor os custos e os riscos de uma ação no Tribunal. Mas há limites nesse departamento também. “Existem algoritmos capazes de prever decisões com taxas de acerto elevadas, mas nenhum consegue antecipar o desfecho dos casos mais complexos e importantes”, afirma Hartmann, do Insper.

Em 2002, os cientistas políticos norte-americanos Andrew Martin, da Universidade de Washington, e Kevin Quinn, de Harvard, associaram-se a dois professores de direito, Theodore Ruger, da Universidade da Pensilvânia, e Pauline Kim, também da Universidade de Washington, para tentar prever os resultados de todos os casos discutidos pela Suprema Corte dos Estados Unidos durante um ano. Os dois primeiros usaram um modelo estatístico para suas previsões e os outros dois recorreram ao conhecimento acumulado por um grupo de especialistas, incluindo advogados e professores.

Os resultados do experimento foram mistos. Os cientistas políticos acertaram o desfecho das ações em 75% dos 68 casos analisados e os especialistas em direito alcançaram êxito em 59%. Na previsão dos votos individuais dos ministros, os dois times empataram. O modelo estatístico acertou suas previsões em 67% dos votos e os juristas em 68%. O experimento de 2002 não foi repetido, mas outros pesquisadores desenvolveram novos algoritmos desde então, alcançando taxas de acerto superiores. No Brasil, ninguém tentou nada parecido até agora.

Uma versão deste texto foi publicada na edição impressa representada no pdf.

Projeto

A prática deliberativa no Supremo Tribunal Federal (nº 11/01066-0); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável e bolsista Luís Virgílio Afonso da Silva (USP); Investimento R$ 20.414,79.

Artigos científicos

ARANTES, R. B. e MARTINS, R. Does the before influence the after? Career paths, nominations, and votes of the STF Justices. Brazilian Political Science Review. v. 16, n. 3. 2022.

ARGUELHES, D. W. et al. “They don’t let us speak”: Gender, collegiality, and interruptions in deliberations in the Brazilian Supreme Court. Journal of Empirical Legal Studies. v. 21, n. 1. 2024.

DA ROS, L. et al. Do presente ao futuro: Novas agendas de pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal. Política & Sociedade. v. 21, n. 52. 2022.

OLIVEIRA, F. L. de. Quando a Corte se divide: Coalizões majoritárias mínimas no Supremo Tribunal Federal. Direito e Práxis. v. 8, n. 3. 2017.

ROSEVEAR, E. et al Dissenting votes on the Brazilian Supreme Court. Journal of Law and Empirical Analysis. v. 1, n. 2. 2024.

SILVA, V. A. da. Pauta, público, princípios e precedentes: Condicionantes e consequências da prática deliberativa do STF. Suprema. v. 1, n. 1. 2021.

Republicar