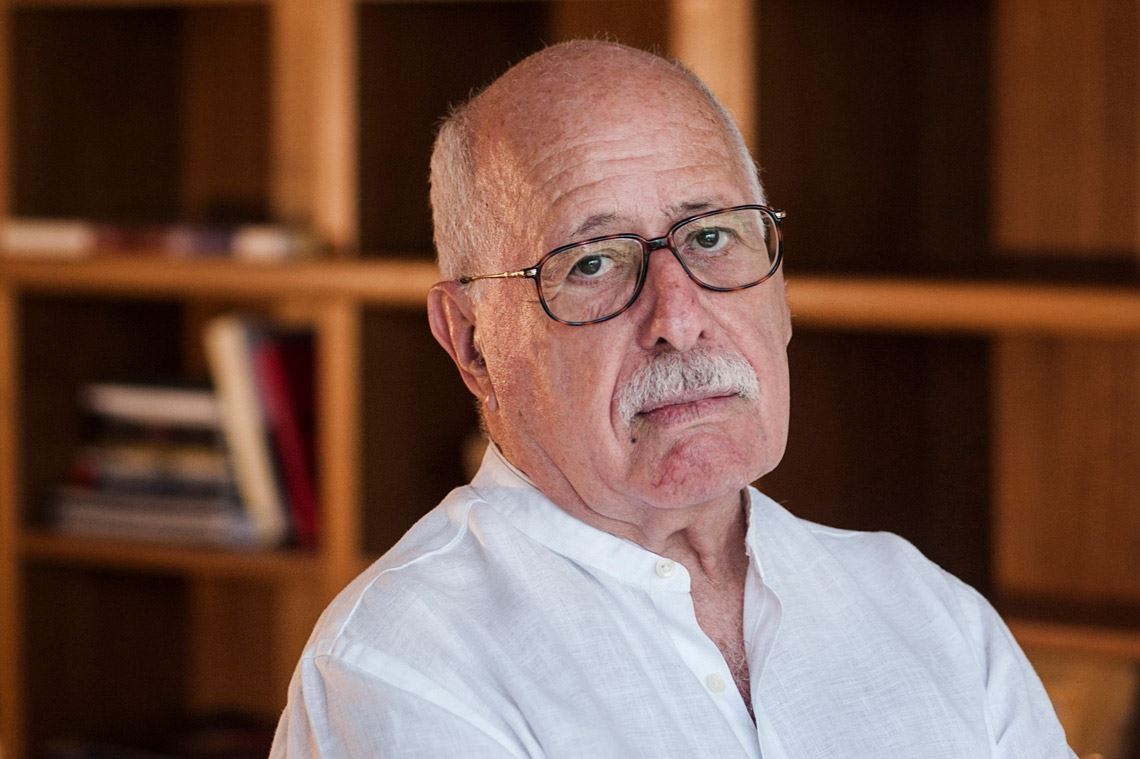

Nascido em 1936 em Formiga, interior de Minas Gerais, a trajetória intelectual de Silviano Santiago é marcada por passagens em instituições do Brasil, França e Estados Unidos. Romancista, poeta, crítico literário e ensaísta, inovou ao ancorar suas análises sobre a literatura brasileira nas teorias dos estudos pós-coloniais.

Na década de 1970, como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), disseminou o pensamento do filósofo franco-magrebino Jacques Derrida (1930-2004), com quem conviveu durante o período em que ensinou literatura francesa na Universidade do Estado de Nova York (Suny), em Buffalo, Estados Unidos. Como crítico, também foi um dos primeiros a incorporar documentos do período colonial brasileiro nas análises literárias, abrindo perspectivas de leitura de autores brasileiros desde o viés da literatura comparada.

Autor de cerca de 30 obras, entre romances, ensaios e livros de contos e poemas, sua produção já foi traduzida para o inglês, espanhol, italiano e francês. Agraciado com cinco prêmios Jabuti, Portugal Telecom de Literatura e Oceanos, em 2019 recebeu o Prêmio de Ensaio Ezequiel Martínez Estrada, da Casa de las Américas, de Cuba, pelo livro Uma literatura nos trópicos. No marco dos 40 anos de seu lançamento, a obra foi reeditada pela Cepe Editora no ano passado, com a incorporação de ensaios inéditos.

Nesta entrevista concedida a Pesquisa FAPESP, em seu apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Santiago falou da gênese de conceitos-chave de seu pensamento, do interesse em abordar questões relacionadas ao envelhecimento e da escassez de pesquisas que permitam mapear autores emergentes.

Especialidade

Crítica literária, romance e poesia

Instituição

Universidade Federal Fluminense

Formação

Bacharelado em letras neolatinas pela Universidade Federal de Minas Gerais (1959), doutorado pela Universidade de Paris-Sorbonne (1968)

Produção

30 livros, entre ensaios, romances e poemários

Vamos começar falando dos seus anos de formação?

Considero decisivos para o desenvolvimento do meu projeto intelectual e docente três anos do início da minha carreira: 1960, 1961 e 1962. Em 1948, quando tinha 12 anos, minha família mudou-se para Belo Horizonte, onde em 1959 me graduei em letras neolatinas pela UFMG [Universidade Federal de Minas Gerais]. Naquela época não havia programas de mestrado e doutorado no Brasil. Em geral, o candidato fazia concurso para tornar-se livre-docente em alguma universidade e, se aprovado, recebia o título de doutor. Por causa disso, após a graduação, quem quisesse prosseguir com os estudos tinha de sair do Brasil. Eu me interessava por literatura e cultura francesas e consegui uma bolsa da Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] para fazer especialização em um programa da Maison de France, no Rio de Janeiro. O curso era ministrado por dois franceses e dirigido a graduados de todo o Brasil que tivessem boas notas. Fui o único selecionado de Minas. Em 1960, mudei-me para o Rio. Durante o curso, retomei de maneira mais cuidadosa e atrevida os conhecimentos sobre literatura francesa, estudando autores como o filósofo Jean-Paul Sartre [1905-1980] e os poetas Paul Valéry [1871-1945] e Charles Baudelaire [1821-1867]. Também conheci o meio literário do Rio, a partir do convívio com o escritor e jornalista Alexandre Eulálio [1932-1988]. Nesse período, tomei gosto pela literatura. O programa durava um ano e meio. Os três estudantes com as melhores notas ganhavam bolsa do governo francês para estudar em Paris. Foi o meu caso.

Como foi a experiência na França?

Outro ano decisivo foi 1961. Ingressei na Universidade de Paris, Sorbonne, com a bolsa de doutorado do governo francês. No projeto, pesquisava a gênese de Os moedeiros falsos, publicado por André Gide [1869-1951], em 1925. Eu tinha descoberto um manuscrito desse livro no Rio de Janeiro e o achado me mobilizou. Mas a bolsa era de 400 francos e com esse dinheiro não era possível sobreviver direito. Passei a trabalhar em um programa da Rádio Televisão Francesa (RTF) para o Brasil e comecei a perceber que os dois anos para a conclusão do doutorado não seriam suficientes. Foi quando um amigo me escreveu dizendo que havia sido aberto concurso para professor de literatura brasileira e portuguesa na Universidade do Novo México, em Albuquerque, Estados Unidos. Resolvi me candidatar e fui aprovado. Assim, em 1962, mudei novamente de país. Isso significa que entre 1960 e 1962 eu deixei o contexto do populismo no Brasil, cheguei à França no momento da guerra colonial contra a Argélia e fui aos Estados Unidos um ano antes de o então presidente John F. Kennedy [1917-1963] ser assassinado. No intervalo de três anos, tive a sorte de vivenciar uma experiência profissional e pessoal diversificada, em momentos cruciais da história desses países e do mundo.

Conhecemos melhor as obras literárias quando as deslocamos de seu contexto nacional

Naquela época, o senhor tinha menos de 30 anos. Como enfrentou tantos desafios em intervalo tão curto de tempo?

Quando cheguei aos Estados Unidos, tive de começar a dar aulas de literatura brasileira e portuguesa. Não estava preparado. Minha especialidade era literatura francesa. Para dar conta da tarefa, suspendi o desenvolvimento da tese e comecei a estudar. Esse período da minha vida é crucial para entender por que minha visão da literatura valoriza pouco a questão do nacional. Desde cedo, o contato com diferentes contextos culturais me deu uma noção clara de que o caminho do crítico literário é o da literatura comparada. Tive uma boa formação no Brasil e na França e, de repente, me tornei professor universitário nos Estados Unidos, passando a conviver com uma sociedade que se transformava a passos de gigante, com a eclosão de movimentos sociais e estudantis. Por outro lado, observava o desenvolvimento da situação no Brasil e as circunstâncias que levaram ao golpe militar, em 1964. Ao mesmo tempo, acompanhava a onda de protestos que se espalhou pela França, em 1968, com uma das maiores greves gerais da Europa e que levou o então presidente francês, Charles de Gaulle [1890-1970], a renunciar no ano seguinte. Ou seja, tive a possibilidade de viver intensamente e in loco essas sociedades em transição. Cada uma delas me ensinou algo e muito.

Como essas experiências impactaram sua visão da literatura brasileira?

As leituras que proponho são marcadas por um viés pós-colonial e, ao mesmo tempo, inclusivo. Quando comecei a me preparar para dar aulas nos Estados Unidos, não tinha me especializado em literatura brasileira e portuguesa. As experiências no Brasil, na França e nos Estados Unidos me fizeram olhar para a literatura brasileira com certa inocência. Esse olhar me motivou a fazer questionamentos a respeito do fato de que a visão que eu tinha da nossa literatura ignorava o período colonial. Na graduação, aprendemos que nossa história literária começa no século XVIII, principalmente a partir do Romantismo, deixando de lado o período colonial. Uma das ideias mais marcantes dessa visão envolve o conceito de “formação”, que se refere ao momento em que o sistema literário brasileiro começou a se constituir, a partir da criação de um público leitor e do esforço de escritores brasileiros para explorar o que seria a genuína identidade nacional do país. Dessa forma, essa visão define que a literatura brasileira se iniciaria quando autores locais começam a refletir sobre a identidade nacional do país. O conceito de “formação” me impressiona desde aquela época. Quando montei o curso de história da literatura brasileira na Universidade do Novo México, em 1962, resolvi começá-lo com a Carta, de Pero Vaz de Caminha [1450-1500], documento que registra suas impressões sobre a terra que mais tarde seria o Brasil. Dessa maneira, propus uma leitura da nossa história literária a partir de um movimento de inclusão de documentos que não são literários. Nessas aulas, fiz uma leitura literária da carta, mostrando como ela apresenta uma metáfora capital, a da semente, que será retomada por sucessivos autores.

Que autores trabalharam com essa metáfora?

No caso da Carta de Caminha, a semente representa a palavra de Deus e a catequese dos índios. Ela também pode ser interpretada como um certo menosprezo pela questão da agricultura, na medida em que aqui “em se plantando tudo dá”, para usar expressão do documento. A metáfora da semente é tão importante, na minha leitura, que um século e meio depois teremos o Sermão da sexagésima, do Padre Antônio Vieira [1608-1697]. A palavra aparece novamente, mas agora já não tão valorizada, pois descobriu-se que a catequese dos índios não seria um processo simples. Esse movimento de incorporar documentos do período colonial na história literária me levou a observar que era necessário complementar o estudo da literatura com análises da cultura brasileira. Nesse processo, a leitura de Tristes trópicos, publicado pelo antropólogo francês Claude Lévi-Strauss [1908-2009] em 1955, foi muito importante.

Por quê?

Porque me dei conta de que a literatura brasileira teria de ser lida dentro dos princípios teóricos da literatura comparada e da perspectiva da transdisciplinaridade. O livro de Lévi-Strauss me ajudou nesse sentido. A antropologia nos ajudava mais a compreender o período colonial do que a sociologia, que balizava as leituras iluministas da literatura brasileira, que predominavam naquele período, e segundo as quais nossa história literária começa, de fato, durante o Romantismo. Propus uma releitura dessa história, desconstruindo um dos conceitos mais fortes do pensamento nacional do século XX, o conceito de formação.

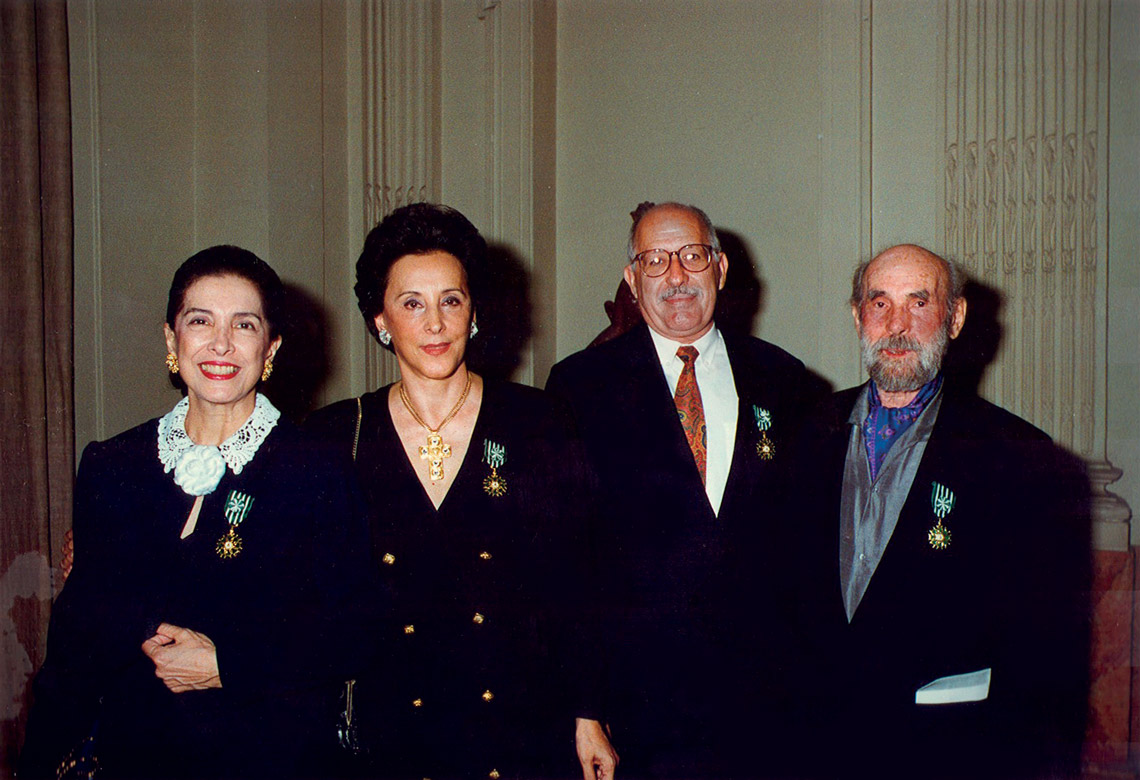

Arquivo pessoal

Condecoração como Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres pelo governo francês, no Rio de Janeiro, em 1997. Também foram homenageados Dalal Achcar, Heloísa Aleixo Lustosa e Franz KrajcbergArquivo pessoalQual a importância desse conceito?

Ele é utilizado pela primeira vez pelo [diplomata, jurista e historiador] Joaquim Nabuco [1849-1910], no seu livro de memórias, Minha formação, publicado em 1900. Na obra, a ideia de formação era vista da perspectiva do indivíduo. Porém, em 1942, quando [o historiador e geógrafo] Caio da Silva Prado Júnior [1907-1990] publicou Formação do Brasil contemporâneo, com sua interpretação do Brasil colonial, utilizou a noção de formação para definir os parâmetros da formação histórica e econômica do Brasil. A partir de então, a ideia de formação passou a estruturar o conhecimento que desenvolvemos em diferentes disciplinas, por meio da noção linear de tempo histórico. Exemplos dessa tendência são os livros Formação da literatura brasileira, do crítico literário Antonio Candido [1918-2017], e Formação econômica do Brasil, do economista Celso Furtado [1920-2004]. Assim, o conceito de formação pode ser considerado o paradigma dominante no século XX. Porém, no campo literário, ele acabou por excluir uma compreensão detalhada do período colonial. E minha proposta foi inserir uma leitura desse período dentro dos chamados estudos pós-coloniais, um conjunto de teorias que procuram analisar os efeitos políticos e artísticos do colonialismo.

Ao deixar de lado a ideia de formação, que conceitos passou a utilizar para interpretar a literatura?

Era um trabalho delicado a ser feito. Defendi o doutorado na Sorbonne em 1968. A partir de então, me tornei professor de literatura francesa na Suny e passei a me interessar pelas teorias de Derrida. Nelas, encontrei apoio para elaborar minhas reflexões sobre literatura. Por meio do termo “différance”, de Derrida, passo a propor leituras transdisciplinares e a articular ideias do pós-colonialismo. “Différance” é um neografismo produzido a partir da introdução da letra “a”, só visível na escrita da palavra différence [diferença, em francês]. Pretende traduzir o duplo movimento do signo linguístico que, ao mesmo tempo, diferencia e difere, colocando em questão a ideia da existência de um começo incontestável, de um ponto de partida absoluto.

Ao fazer a crítica literária, como o senhor aplica esse conceito?

A partir dele e de outros, criei, em 1971, o termo “entre-lugar”, uma ferramenta de trabalho que utilizo para explorar do ponto de vista pós-colonial os textos literários. Assim, me distancio da ideia de formação para pensar a literatura latino-americana como constituída nesse entre-lugar, ou seja, “entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão”, para mencionar um trecho do meu ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”. A ideia de entre-lugar compreende a noção de que estamos, ao mesmo tempo, dentro e fora do Ocidente, em um lugar onde desconstruímos o legado e a violência da colonização europeia, na busca por nossa singularidade literária. Eu também comecei a me interessar pela teoria da dependência, que surgiu na América Latina nos anos 1960, para explicar as características do seu desenvolvimento socioeconômico. Minha leitura enfocava um elemento fundamental, o eurocentrismo, que atinge tanto literaturas latino-americanas quanto africanas.

Como suas análises literárias foram recebidas no meio intelectual brasileiro?

O ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano” foi originalmente escrito em francês e lido na Universidade de Montreal e, na sequência, traduzido para o inglês. No Canadá e nos Estados Unidos, a repercussão foi imediata. Eu tenho uma qualidade, que também explica a ascensão da minha carreira norte-americana: sou bom professor. A repercussão do meu trabalho era muito mais docente do que livresca. No âmbito docente, o conceito foi bem recebido. Utilizei-o enquanto ensinei literatura francesa na Suny. Por meio dele, procurava abordar, por exemplo, a contribuição africana à literatura francesa. Além disso, minhas reflexões dialogavam com o filósofo do momento, Derrida. Com isso, despertei o interesse dos alunos. No Brasil, esse ensaio teve certa dificuldade para se disseminar. O livro Uma literatura nos trópicos, que contém esse ensaio e cujo lançamento completou 40 anos em 2018, teve a primeira publicação feita a duras penas pela editora Perspectiva, graças ao entusiasmo e à ajuda do amigo Sábato Magaldi [1927-2016], crítico teatral e historiador. A publicação passou em brancas nuvens e apenas um jornal carioca o resenhou. Mas isso não me incomodou. Penso que as questões que coloco perturbam o ambiente, podendo gerar formas discretas de censura.

Arquivo pessoal

Silviano Santiago (em pé) com os escritores Wilson Figueiredo, Autran Dourado e Jacques do Prado Brandão, em PetrópolisArquivo pessoalE na América hispânica, como o conceito repercutiu?

A repercussão foi maior. Sou o único brasileiro a receber o prêmio Iberoamericano de Letras José Donoso, em 2014, pela minha contribuição ao pensamento e à criação literária na América Latina. Parte desse reconhecimento advém das análises que fiz a partir desse conceito. As críticas que faço ao eurocentrismo incomodaram. O próprio Derrida sofreu por conta disso. Eu me considerava seu discípulo e fui aderido ao problema. Mais tarde, o filósofo foi sendo trabalhado pelas novas gerações. Nos anos 1980, a Rocco fez uma reedição de Uma literatura nos trópicos. Hoje, o livro está disponível em inglês e espanhol, enquanto “O entre-lugar do discurso latino- americano” foi traduzido para 12 idiomas. O livro foi fazendo seu próprio caminho.

Sua visão pós-colonial se distancia de análises de viés mais sociológico, que pressupõem a ideia de um desenvolvimento mais linear da historiografia literária. Há pontos de diálogo entre essas correntes?

Conhecemos melhor as obras literárias quando as deslocamos de seu contexto nacional. Os deslocamentos provocam ruptura, mas não devemos pensar essa ruptura como geradora de processos de exclusão. As correntes se complementam. Por exemplo, podemos ler um autor como José de Alencar [1829-1877] dentro da temática do nacionalismo brasileiro, mas também há outra leitura possível, que questiona até mesmo a busca por uma identidade nacional que não abriga a noção de diferença. E uma noção de identidade que não abriga a noção de diferença vai resolver todas as questões étnicas por meio de um estereótipo: a figura do mulato. A noção de identidade em um país complexo e rico como o Brasil, que experimentou violências como o genocídio indígena e a escravidão negra, precisa ser inclusiva, ou seja, é necessário trabalhar com formas de identidade e não com uma identidade única.

Nos Estados Unidos, o senhor conheceu Derrida e o filósofo francês Michel Foucault [1926-1984]. Como era a convivência com eles?

Em Buffalo eu tinha boa convivência com intelectuais franceses e brasileiros. Levei para a universidade, por exemplo, o cineasta Glauber Rocha [1939-1981], que deu palestras e organizou uma mostra com seus filmes. Também levei o artista plástico Hélio Oiticica [1937-1980], meu amigo, que apresentou seu trabalho na Albright-Knox Art Gallery, um dos principais centros culturais de Buffalo. Queria artistas brasileiros de destaque para o campus e sugeri que Abdias do Nascimento [1914-2011] fosse contratado para a cadeira de Cultura Africana no Novo Mundo, do Centro de Estudos Porto-riquenhos da Suny, onde mais tarde ele se tornou professor emérito. Ao mesmo tempo, a universidade queria disseminar o conhecimento de novas questões relacionadas ao universo francês e passei a ensinar estruturalismo, movimento filosófico que reuniu autores de diferentes disciplinas. Mais tarde, a instituição passou a convidar intelectuais franceses para reforçar o departamento, convivi então com filósofos como Michel Serres [1930-2019] e Julia Kristeva, além de Foucault. Lembro de uma greve organizada pelos Panteras Negras, quando Foucault se recusou a dar o curso que deveria ministrar no campus, oferecendo as aulas na casa do professor Raymond Federman [1928-2009], romancista, poeta e ensaísta franco-americano. Tornei-me chefe de departamento, com o historiador e crítico literário René Girard [1923-2015]. Era um departamento excepcional, por onde Derrida também passou.

O senhor voltou ao Brasil no auge de sua carreira acadêmica. Por que decidiu deixar os Estados Unidos?

Foram dois motivos. Um deles era que, como diretor de departamento, começou a haver certa pressão para que me naturalizasse norte-americano e eu não queria perder a cidadania brasileira. Além disso, sentia que já tinha aprendido tudo que precisava aprender no estrangeiro. Então, eu pedi uma licença à universidade e vim ao Brasil para trabalhar na PUC-RJ [Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Depois de um ano e meio, em 1976, vi que a experiência estava dando certo, fui aos Estados Unidos para me demitir. Devolvi meu green card. Não queria sentir a tentação de voltar.

Na PUC, o senhor disseminou o pensamento de Derrida no Brasil. Como foi esse processo?

Derrida era um autor difícil para os alunos. Então propus que escrevessem um glossário com seus principais termos e conceitos, como forma de motivá-los a se apropriarem de suas teorias. Sugeri os verbetes e eles escreveram as definições. O livro foi publicado em 1976. Teve uma boa repercussão. Em países como o Brasil, considero a docência uma arma mais poderosa do que o livro. Nunca deixei de escrever ensaios e romances, mas também jamais me desvinculei de instituições de ensino, tendo orientado 50 teses de mestrado e doutorado. Pelo menos 15 delas foram publicadas.

A noção de identidade em um país complexo como o Brasil precisa ser inclusiva

A vinda do senhor dos Estados Unidos para o Brasil representou outra virada inusitada em sua carreira.

Minha carreira tem um elemento que não entendo muito bem. Ela não é racional, apesar de eu ser uma pessoa bem racional. Sou dedicado, estudioso e trabalhador, mas não preparo essas viradas. A trajetória foi acontecendo. Tive grandes mentores e protetores só no início da vida acadêmica.

Como as atividades de romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e professor se alimentam?

Em Belo Horizonte, na adolescência, eu frequentava o Clube de Cinema, que reunia pessoas com diferentes formações, incluindo artistas plásticos, músicos e dramaturgos. Essa convivência me deu uma visão ampla sobre a arte e me motivou a exercitar não apenas meu lado estudioso, mas também o criativo. Sinto necessidade de me expressar por meio de diversas linguagens: a subjetiva da poesia, a conceitual dos ensaios e a dramática dos romances.

O senhor tem acompanhado o cenário da literatura brasileira contemporânea?

Vivemos um processo de inclusão que motivou uma reação conservadora perigosa. Nesses momentos de inclusão, não devemos fazer julgamentos definitivos de qualidade. Em meus últimos trabalhos sobre literatura brasileira contemporânea, procurei fazer mapeamentos, sem priorizar julgamentos de qualidade. O mapeamento de autores, para mim, é uma atividade que se confunde com a atuação docente. As melhores teses de mestrado e doutorado que orientei não foram escritas por aqueles que, no primeiro ano, eram os melhores alunos. Precisamos acreditar que algumas pessoas precisam de apoio para se desenvolver, enquanto outras, que inicialmente parecem melhores, desaparecem com o passar do tempo.

Depois de transitar por distintos contextos nacionais e linguagens literárias, quais são hoje suas inquietações?

Tenho me interessado por questões relacionadas à velhice. O tempo não é mais tão elástico e o viver é mais cansativo. A pessoa se torna mais egoísta, porque a sobrevivência é mais dura do que a vivência. Na vivência, a gente é menos precavido. Na sobrevivência, somos mais. Há várias coisas que já não podem ser feitas e o mundo se retrai. Passamos a nos confundir com o próprio mundo. Tento resolver essas questões em três livros, um deles inédito. O primeiro é Machado, que trata dos últimos quatro anos da vida de Machado de Assis [1839-1908] e que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor romance, em 2017. O livro é um romance da sobrevivência, ideia oposta à do romance de formação. Escritores como Gustave Flaubert [1821-1880] e James Joyce [1882-1941] fizeram livros para retratar o artista quando jovem. Eu quis mostrá-lo velho. Outro livro, que escrevi ao mesmo tempo, foi Genealogia da ferocidade, sobre Grande sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa [1908-1967]. Publicado em 2017, foi imediatamente traduzido para o espanhol. Em 2019, ganhou uma versão lusitana. Até então, minhas leituras desse livro de Rosa tinham sido modestas e eu sentia que tinha uma dívida com ele, pois queria fazer uma leitura ousada. Recentemente comecei a escrever minhas memórias. Pretendo escrever os volumes que puder e já tenho o rascunho do primeiro, que deverá se chamar Menino sem passado. A ação vai de 1936 a 1948. Nele, conto como minha vida inicial foi acidentada. A perda de minha mãe, quando tinha 1 ano e meio de idade, é o tema dominante. Outro é meu interesse por filmes e gibis. Nesse período inicial, eu tinha mais contato com a arte do que com a realidade. Por pior que seja a qualidade dos gibis, eles são uma fonte maravilhosa de conhecimento. Por meio deles, vivi acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial, enquanto morava em numa cidade de 30 mil habitantes.