Rodrigo Méxas e Raquel Portugal / fiocruzFêmea do mosquito Aedes aegypti, o principal transmissor do zika e de outros três vírus no BrasilRodrigo Méxas e Raquel Portugal / fiocruz

No fim de 2016, consolidou-se a ideia de que a microcefalia representa apenas uma fração dos problemas provocados pelo vírus zika – possivelmente a menor, mas a mais trágica por suas consequências permanentes. Trabalhos publicados em dezembro e nos meses anteriores passaram a caracterizar com mais detalhe o amplo espectro de danos que o bebê infectado na gestação pode sofrer: dos mais graves e incompatíveis com a vida aos tão sutis que não são percebidos e talvez permitam uma existência plena. Entre esses extremos, seguramente raros, há uma gama mais frequente de lesões no sistema nervoso central – as mais comuns são as calcificações, uma espécie de cicatriz no tecido cerebral – capazes de comprometer em grau ainda incerto o desenvolvimento e a independência da criança. Esse contínuo de efeitos reforça, segundo especialistas, a ideia lançada há algum tempo de que o vírus cause uma síndrome: a síndrome congênita do zika.

Da suspeita de que o vírus estava por trás dos casos de microcefalia até a caracterização da síndrome atribuída a ele, passou-se um tempo relativamente curto em termos de pesquisa científica, uma atividade que costuma funcionar em um ritmo mais lento, marcado pela disponibilidade de dinheiro e infraestrutura para os experimentos. O alerta soou nas maternidades de Recife no início de agosto de 2015 quando a neurologista pediátrica Vanessa van Der Linden e outros médicos pernambucanos começaram a identificar uma elevação atípica dos casos de microcefalia. No mês seguinte, o Ministério da Saúde pediu à epidemiologista Celina Turchi Martelli, do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães, em Recife, que investigasse o problema. Ela contatou pesquisadores no país e no exterior e criou uma força-tarefa para estudar a conexão entre o aumento da microcefalia e a infecção por zika – por seu trabalho, Celina foi eleita pela revista Nature em dezembro um dos 10 pesquisadores que fizeram a diferença em 2016.

Três meses após aumentarem os casos de microcefalia, as evidências de que o zika causava o problema se tornaram mais fortes. Em meados de novembro, a obstetra Adriana Melo, com auxílio de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro, identificou o vírus no líquido amniótico de duas grávidas da Paraíba cujos fetos tinham microcefalia. No final do mês, a equipe do virologista Pedro Vasconcelos no Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, isolou o vírus de vários tecidos de um bebê do Ceará que nasceu com microcefalia e morreu pouco após o parto.

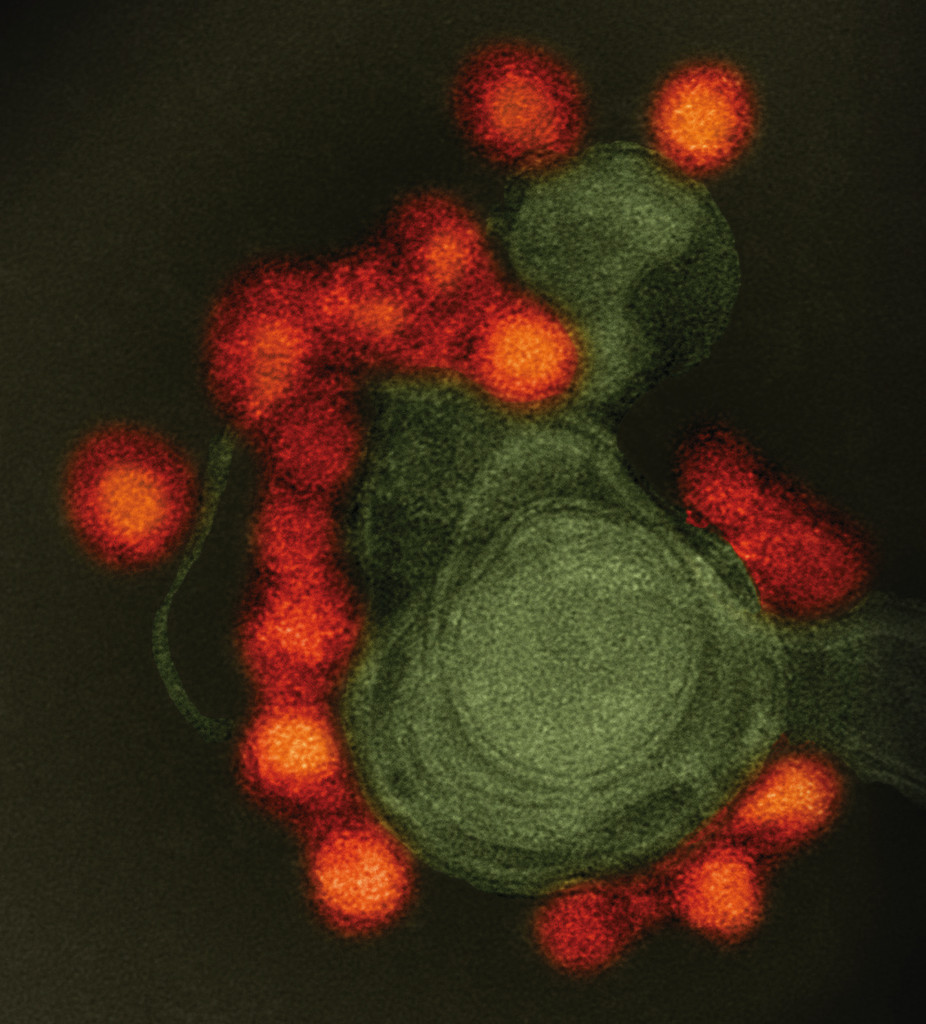

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health

Cópias de zika (em vermelho) isoladas de criança que nasceu com microcefalia em FortalezaNational Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health“Depois dos exames iniciais em que identificamos os vírus, eu não tinha mais dúvidas de que o zika causava microcefalia”, afirma Pedro Vasconcelos, diretor do IEC, onde coordena um laboratório que serve como referência nacional em arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, como zika, dengue e febre amarela. “Tive a convicção de que nosso trabalho havia sido bem-feito”, disse o virologista em meados do mês passado, durante uma viagem ao Rio. “Eu estava em uma reunião em Brasília no final de outubro de 2015 e havia um zum-zum-zum. Falei que, se me enviassem o material adequado em quantidade adequada, em dois ou três dias eu daria o diagnóstico”, conta. E cumpriu.

Em meados de novembro, a patologista Fernanda Montenegro de Carvalho Araújo, do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Ceará, enviou a Vasconcelos amostras de tecidos de um bebê com microcefalia. Dias depois o diretor do IEC informou o achado ao Ministério da Saúde, que, em 28 de novembro, reconheceu a conexão entre a infecção por zika na gestação e os casos de microcefalia. Um comunicado do ministério informava que era “uma situação inédita na pesquisa científica mundial” e chamava uma mobilização nacional para conter o Aedes aegypti, o principal transmissor do zika e dos vírus da dengue e da recém-chegada febre chikungunya, que, então, preocupava mais os pesquisadores e as autoridades de saúde.

Isolado o vírus, Vasconcelos distribuiu amostras para equipes no Brasil e no exterior a fim de acelerar as pesquisas. Os meses seguintes foram de correria. Era preciso aprender a manter e a multiplicar o vírus e gerar cópias suficientes para os experimentos. No Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), os grupos dos virologistas Edison Durigon e Paolo Zanotto iniciaram imediatamente as tentativas de replicação do vírus e, em parceria com o grupo do neuroimunologista Jean Pierre Peron, também do ICB, e o da neurocientista Patrícia Beltrão-Braga, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP, começaram experimentos com roedores e com células-tronco cultivadas em uma matriz tridimensional que permite gerar diferentes tipos celulares e se organizarem em esferas microscópicas (neuroesfera) ou em camadas como se fossem minicérebros.

léo ramos chavesCultura de células usada para produzir cópias do vírus no laboratório de Edison Durigon na USPléo ramos chaves

Com esses experimentos, esperava-se compreender melhor como o vírus era transmitido da mãe para o feto, como ele agia no organismo do feto e qual o período de maior vulnerabilidade da gestante. Também era preciso confirmar que era o zika que causava os problemas, o que os pesquisadores chamam de relação de causalidade, pois não estava descartada a possibilidade de que ele estivesse no cérebro sem provocar danos.

Várias evidências se acumularam nos meses seguintes. Em fevereiro, pesquisadores da Eslovênia encontraram o vírus e quantificaram a sua presença no cérebro de um bebê de 8 meses, abortado por uma mulher que engravidara enquanto vivia no Rio Grande do Norte e que tinha apresentado sinais de zika na gestação. A esse trabalho, seguiram-se outros mostrando que o vírus era capaz de transpor a placenta e infectar o líquido amniótico, algo que poucos vírus fazem.

Com a atenção de grupos de pesquisa no país e no exterior voltada para o zika, surgiam novidades quase diariamente. No Brasil, começou-se a divulgar os avanços obtidos nos laboratórios antes que os resultados tivessem sido analisados e julgados por outros cientistas, revertendo o fluxo de informação característico da produção científica. Seguindo uma orientação anunciada em setembro de 2015 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e acordada por algumas editoras de revistas científicas, muitos pesquisadores passaram a tornar o trabalho de seus grupos disponíveis o mais rápido possível.

Até 2015, havia dois artigos de brasileiros sobre zika: o primeiro analisava as alterações genéticas do vírus…

Dois estudos apresentados nos primeiros dias de março demonstravam que o zika era capaz de infectar as células neurais humanas e matá-las. No primeiro deles, pesquisadores do Rio e de São Paulo, trabalhando sob a coordenação de Stevens Rehen e Patrícia Garcez, neurocientistas do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), comprovaram que o vírus tinha preferência por invadir e matar os progenitores neurais, células-tronco precursoras dos neurônios e das células da glia, que formam o tecido nervoso. Dias depois pesquisadores dos Estados Unidos confirmavam esse achado e mostravam que o zika infectava in vitro as células neurais correspondentes às que formam o córtex, a camada mais externa do cérebro, associada a funções cognitivas como atenção, memória e linguagem.

Quase simultaneamente, na USP, os grupos do ICB e da FMVZ chegaram a resultados parecidos nos experimentos com as neuroesferas e os minicérebros. No mesmo trabalho, feito com a participação de pesquisadores do Instituto Pasteur no Senegal e publicado em 11 de maio na Nature, os pesquisadores de São Paulo também apresentavam o primeiro modelo animal de microcefalia causada por zika e estabeleciam a relação causal do vírus com a microcefalia.

Usando cópias do vírus produzidas nos laboratórios de Durigon e Zanotto, Peron e seu grupo inocularam a variedade do zika em circulação no país em fêmeas prenhes de camundongo. O vírus atravessou a placenta das fêmeas de uma linhagem mais suscetível a infecções virais e prejudicou o desenvolvimento dos filhotes. Eles nasciam com menos peso, cérebro menor e danos semelhantes aos observados nos bebês humanos (ver Pesquisa FAPESP nos 242 e 244). Esse modelo de microcefalia foi usado depois em testes feitos por pesquisadores dos Estados Unidos, em parceria com os da USP, que demonstraram ser possível criar uma vacina contra o zika.

Um sinal de alerta

Diante desses resultados e do aumento de casos suspeitos de microcefalia no Brasil, em 31 de março a OMS divulgou um relatório no qual afirmava haver um “forte consenso científico” de que o vírus zika causava microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio imunológico que leva à destruição da mielina, substância que forma a bainha que reveste os nervos, e pode causar paralisia. Era uma importante mudança de posição tomada apenas dois meses após considerar que havia uma “possível associação” do vírus com esses problemas e declarar situação de emergência de saúde pública de interesse internacional.

“Desde o início da epidemia, avançou bastante o conhecimento sobre o vírus, em especial sobre sua biologia e interação com o organismo de mamíferos”, conta Peron. Apenas em 2016 produziu-se muito mais informação sobre o vírus zika do que a acumulada nas seis décadas anteriores. Só o Pubmed, uma das mais importantes bases que indexam artigos científicos em biologia e ciências da vida, registrou no ano passado 1.756 artigos sobre zika (quase 200 com autoria de brasileiros). Esse total é aproximadamente oito vezes maior do que o volume disponível até o final de 2015. De 1952, quando foi registrada a primeira infecção em humanos, até o vírus se tornar uma preocupação mundial em 2015, havia 218 artigos sobre zika no Pubmed. Alguns trabalhos mostravam a afinidade do vírus pelo sistema nervoso dos mamíferos e vários outros descreviam casos esporádicos de febre na África e na Ásia. Apesar da epidemia de 2007 nas ilhas Yap, na Micronésia, e da de 2013 na Polinésia Francesa, quando milhares foram infectados, nada se sabia a respeito da ação do zika sobre fetos em desenvolvimento.

“O surto na Micronésia deveria ter servido de alerta”, afirma Zanotto. “Faço essa autocrítica porque, na época, nós, especialistas em arbovírus, estávamos sequenciando variedades africanas do zika, mas não imaginávamos que o vírus poderia mudar seu perfil de atuação de forma tão rápida e avassaladora.” Segundo o virologista, na época ele e outros especialistas estavam de olho em outros arbovírus considerados de maior risco e potencial pandêmico, como o da febre do Vale do Rift, a linhagem 2 do vírus da febre do Oeste do Nilo, o vírus da febre Chikungunya. “Hoje há consenso na comunidade de pesquisadores de que precisamos assumir uma conduta mais proativa com patógenos emergentes”, afirma Zanotto, que no final de 2015 iniciou a mobilização da Rede Zika, o consórcio de pesquisadores de São Paulo que investigam o vírus com apoio da FAPESP.

Pan American Health Organization PAHO

Participante de estudo que acompanha gestantes com sintomas de zika no RecifePan American Health Organization PAHOAlém de colaborar no desenvolvimento do modelo animal de microcefalia, ele trabalha com Durigon e o biólogo Luis Carlos de Souza Ferreira, também da USP, no aprimoramento de um teste sorológico capaz de distinguir a infecção da dengue da causada por zika. Zanotto é coautor de um dos dois trabalhos de pesquisadores brasileiros sobre o zika que existiam entre os 218 artigos publicados até 2015. Nesse estudo, veiculado em janeiro de 2014 na PLOS Neglected Tropical Diseases, a equipe de Zanotto e o grupo do virologista senegalês Amadou Alpha Sall, do Instituto Pasteur em Dacar, sequenciaram o material genético de amostras do zika coletadas na África e na Ásia para estudar as transformações que o vírus havia sofrido desde que fora isolado em 1947. O trabalho permitiu reconstituir, mais tarde, a rota migratória do vírus (via Ásia) até o Brasil e verificar que no caminho ele parece ter se adaptado para infectar os seres humanos.

Um vírus, múltiplos danos

Ao mesmo tempo que uma parte dos pesquisadores se dedicava a aprender mais sobre a biologia do vírus, outros grupos investiam na caracterização da síndrome congênita causada por zika. Já em janeiro de 2016 um grupo coordenado pela médica e geneticista Lavinia Schüler-Faccini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizou uma série de exames em algumas das primeiras crianças com microcefalia relacionada ao zika nascidas em oito estados brasileiros e verificou que a microcefalia não era o único problema. Muitas apresentavam outras alterações neurológicas, como calcificações; lisencefalia, ausência das dobras características do cérebro sadio, ou paquigiria, dobras mais alargadas; além de um problema articular grave chamado artrogripose.

léo ramos chaves

Minicérebros cultivados na USP e usados em experimentos com o zikaléo ramos chavesNo fim de agosto, um artigo publicado on-line na revista Radiology e assinado por pesquisadores de São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro e Campinas trouxe o resultado da avaliação de 17 crianças comprovadamente infectadas por zika na gestação e de outras 28 suspeitas de terem tido contato com o vírus. Todas apresentavam redução do volume cerebral, mais acentuada entre aquelas com infecção confirmada, de acordo com o trabalho, coordenado pela médica e radiologista Fernanda Tovar-Moll, professora da UFRJ e pesquisadora do IDOR. Em alguns casos, os pesquisadores verificaram que o cérebro até apresentava um ritmo de desenvolvimento normal no início da gestação, mas, com o tempo, passa a crescer mais lentamente.

Dois meses depois, os neurologistas pediátricos André Pessoa, do Ceará, e Vanessa van der Linden, de Pernambuco, relataram 13 casos de crianças infectadas com zika na gestação que nasceram com o perímetro cefálico limítrofe e alterações neurológicas detectadas por exames de imagem. Alguns meses após o parto, 11 apresentaram o crânio menor que o esperado para a idade – haviam desenvolvido microcefalia pós-natal – em decorrência da desaceleração do desenvolvimento do cérebro. “A ausência de microcefalia no nascimento não exclui a infecção congênita por zika nem a presença de anomalias no cérebro ou em outros órgãos relacionadas ao zika”, escreveram os pesquisadores em artigo na Morbidity and Mortality Weekly Report.

Na edição de 15 de dezembro do New England Journal of Medicine, a infectologista Patrícia Brasil e sua equipe na Fiocruz do Rio, em parceria com colaboradores em São Paulo, Estados Unidos, Suécia e Áustria, descrevem o desfecho do que provavelmente é o mais amplo estudo de acompanhamento de gestantes brasileiras com zika. No trabalho, eles apresentam o resultado da gestação de 186 mulheres (125 positivas para zika e 61 negativas) das 345 que vêm sendo acompanhadas na capital fluminense desde o auge da epidemia de zika no país.

Pan patrícia garcez / ufrj e idor

Neuroesfera formada a partir de células saudáveis (à esq.) e outra gerada por células infectadas pelo vírusPan patrícia garcez / ufrj e idorDas 117 crianças expostas ao zika na gestação e avaliadas pelos pesquisadores, só quatro (3,4%) nasceram com microcefalia e 49, o equivalente a 42% do total, apresentaram sinais de desenvolvimento anormal no primeiro mês de vida, quase sempre associados a danos no sistema nervoso central. Exames de imagem mostraram calcificações no sistema nervoso de várias das 49 crianças e redução no tamanho do cérebro – não necessariamente do crânio –, além de aumento do volume de cavidades (ventrículos) cerebrais. Essas alterações ocorreram em bebês cujas mães foram infectadas no início, no meio e no final da gestação – uma teve zika na 39a semana, pouco antes do parto. Essas observações indicam que o vírus representa um risco para o bebê durante toda a gravidez.

Vistos em conjunto, esses resultados ajudam a explicar por que nem sempre as mulheres infectadas na gestação dão à luz bebês com microcefalia. Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a equipe do médico e virologista Maurício Nogueira começou a seguir 1.200 gestantes no início de 2016. Delas, apenas 54 tiveram infecção por zika. Nenhum dos bebês, no entanto, nasceu com microcefalia, embora 30% apresentassem lesões neurológicas. Em Jundiaí, município a 60 quilômetros de São Paulo, o grupo do pediatra Saulo Duarte Passos acompanha 560 gestantes desde março de 2016. Até dezembro, 265 bebês haviam nascido e 33 tinham microcefalia – só 3 casos comprovadamente causados por zika, os demais estão em análise. Entre os que nasceram com a cabeça normal, uma parte passou a apresentar alterações neurológicas, visuais e auditivas por volta do 5º ou 6º mês de vida.

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of HealthVoluntário recebe vacina antizika em testes iniciais com seres humanos realizados nos Estados UnidosNational Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health

Busca pelo imunizante

No Centro de Virologia e Pesquisa em Vacina (CVVR) da Escola Médica Harvard, nos Estados Unidos, o grupo de Dan Barouch, do qual participa o imunologista brasileiro Rafael Larocca, testou duas formulações em roedores e comprovou, em parceria com os grupos do ICB-USP, que elas protegiam os animais da infecção por zika. Dois meses depois saíram os resultados de testes em macacos e começaram ensaios clínicos em seres humanos de dois compostos candidatos a vacina. Hoje, há cerca de 30 formulações em estágios diferentes de avaliação. Ainda que se mostrem eficazes em seres humanos, deve levar anos até que estejam disponíveis para o uso pela população.

“Foi surpreendente a capacidade de resposta da ciência brasileira”, afirma Rehen, diretor de pesquisa do IDOR. Na sua opinião, isso foi possível porque durante um período de quase 10 anos houve muito dinheiro disponível para pesquisa no país e capacidade instalada para realizar as investigações. “A existência de um problema real fez a comunidade científica se organizar em busca de soluções”, completa. “Mostramos que é possível fazer.”

Republicar