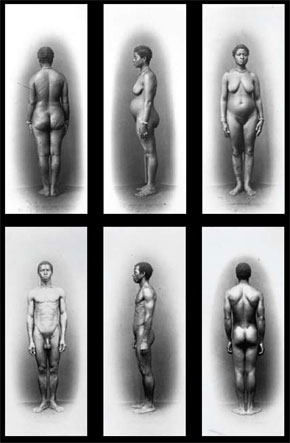

divulgacãoAs três poses típicas das fotos de Agassizdivulgacão

“Aqueles que põem em dúvida os efeitos perniciosos da mistura de raça e são levados por falsa filantropia a romper todas as barreiras colocadas entre elas deveriam vir ao Brasil”, afirmou o zoó-logo suíço Louis Agassiz (1807-1873) em seu livro A journey to Brazil (1867), escrito a quatro mãos com a mulher, a americana Elizabeth Cary, resultado da visita ao país como líder da Expedição Thayer, entre 1865 e 1866, da qual fizeram parte, entre outros, o futuro filósofo William James (1842-1910) e o geólogo Charles Frederick Hartt, indo do Rio de Janeiro ao Amazonas. Professor da Lawrence School, ramo da Universidade Harvard, e fundador do Museu de Zoologia Comparada da mesma universidade, Agassiz era o mais notável e popular cientista da América do Norte, defensor do criacionismo, do poligenismo, adepto da teoria da degeneração das raças e um opositor feroz do evolucionismo. Após a publicação de A origem das espécies (1859), de Darwin, porém, seu prestígio passou a ser questionado por jovens naturalistas americanos que rejeitavam suas interpretações teológicas e racistas. Ele então abraçou com entusiasmo a chance de vir ao Brasil com o objetivo de pesquisar os peixes da bacia amazônica para provar a “falácia” das teses darwinistas.

Não menos importante, a viagem era a oportunidade de visitar um “paraíso racialista”. Agassiz aproveitou a sua estada para recolher provas materiais da “degeneração racial” provocada pelo “mulatismo”, comum na população brasileira, fortemente miscigenada. O resultado foi uma série de 200 imagens, conservadas no Museu Peabody de Harvard, em sua maioria inéditas devido ao seu conteúdo polêmico: retratos nus da população africana do Rio e dos tipos mestiços de Manaus. Um grupo de 40 dessas fotografias está sendo exibido pela primeira vez na exposição Rastros e raças de Louis Agassiz: fotografia, corpo e ciência, ontem e hoje, mostra que faz parte da 29ª Bienal de Artes de São Paulo e está em cartaz no Teatro de Arena até o final do mês. Ao mesmo tempo, acaba de ser lançado o catálogo homônimo da exibição, editado por sua curadora, Maria Helena Machado, professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP). A pesquisadora também é a organizadora do livro O Brasil no olhar de William James (pela Edusp, a ser lançado até o final do ano), que traz cartas, diários e desenhos do filósofo americano, irmão do escritor Henry James, como integrante da Expedição Thayer. Então um jovem de 23 anos, estudante de medicina em Harvard, James era admirador do suíço, mas a estada brasileira mudou sua visão sobre o “Professor” (como se refere a Agassiz), bem como, nota Maria Helena, foi um ponto decisivo na vida do filósofo do pragmatismo, pois teria sido aqui que ele decidira se dedicar à filosofia. “Indo contra a corrente do momento, seus registros do Brasil são peculiarmente empáticos, apesar de ter contraído varíola, que o deixou temporariamente cego, colidindo com a visão do mentor da viagem, Agassiz, cuja posição política e ideológica o vinculava aos defensores do racismo e das teorias da degeneração pelo hibridismo”, fala a professora.

divulgaçãoImagens iriam servir de argumento racialistadivulgação

“Passeando pelo éden amazônico, a Expedição Thayer, com apoio dos governos americano e brasileiro, devassaria a Amazônia, apropriando-se dos peixes, das rochas e capturando imagens dos mestiços e mestiças da região, fotografados nus em poses dúbias, congelados como exemplos da degeneração racial, em nome da construção de um inventário dos perigos da miscigenação”, continua Maria Helena. Agassiz havia se tornado o principal divulgador de uma ciência idealista e cristã, que reafirmava o criacionismo ao mesmo tempo que usava uma linguagem “vanguardista”, cheia de nomes técnicos e alusões a procedimentos científicos. “Se por um lado ele se alinhava no campo dos adeptos da ciência empírica como chave do conhecimento, ao mesmo tempo se reconciliava com as visões metafísicas e religiosas que buscavam interpretar, no livro da natureza, os desígnios divinos.” O zoólogo fora discípulo do naturalista francês Georges Cuvier, que negava a interconexão genética das diferentes espécies, cuja análise pressupunha uma descrição empírica minuciosa dos seres observados, já que cada espécie era única em si mesma. Além disso, Cuvier acreditava que o mundo havia sofrido inúmeras catástrofes que teriam dizimado as espécies que o povoavam, sendo em seguida outras criadas pela mão divina. Assim, os animais que conhecemos teriam sido originados por uma criação recente, hipótese que daria conta do grande problema para os não evolucionistas: a diferença entre os animais fósseis e os atuais.

“Agassiz também preconizava que todos os seres organizados foram criados para pertencer a uma determinada ‘pátria’, ou seja, existiria uma ligação entre os seres e seus hábitats. As diferenças de clima não bastavam para explicar a distribuição das espécies. A lógica do povoamento saíra diretamente de Deus”, explica a historiadora Lorelai Kury, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o suíço, existiriam “províncias zoológicas”, já que Deus, depois de ter criado novas espécies em diferentes épocas, teria designado a cada uma a sua “pátria”.

“O cientista, para Agassiz, era um ser privilegiado que saberia desvendar o plano divino por meio da observação científica da natureza, ocupando o lugar tradicionalmente reservado aos teólogos. Sua visão se ligava a uma perspectiva platônica e estática da vida e da ciência, cujas diretrizes se reportavam a certezas como a existência de tipos ideais e, sobretudo, a reafirmação da precedência do plano divino sobre a realidade do mundo natural”, diz Maria Helena. Ainda segundo o zoólogo, haveria uma hierarquia natural na escala dos seres, de animais para humanos, assim como entre as raças humanas, fruto da intenção divina de impor uma ordem ao mundo. “Cabia aos homens entender e respeitar isso. Os negros, que teriam sido criados por Deus expressamente para habitar os cinturões tropicais, provinham de uma espécie humana inferior, cuja virtude seria a força física e a capacidade de servir. Ante os brancos, superiores, eles abdicavam de sua autonomia em nome da segurança do comando e da proteção de seus mestres. Essas ideias eram comungadas por pró-escravistas e por abolicionistas como Agassiz.” Tal concepção de mundo tinha ampla aceitação, em especial pelo público leigo americano, acalmando suas angústias num mundo em rápida transformação. “Agassiz, durante esse período, estava mais interessado em se dirigir às preocupações do público do que à comunidade científica. Ele ignorava solenemente o número crescente de intelectuais que haviam perdido o interesse na ideia de criações separadas, continuando a dar palestras abertas em defesa do poligenismo e do pluralismo”, observa a antropóloga Gwyniera Isaac, curadora de etnologia americana do Smithsonian’s National Museum of Natural History e autora do artigo “Louis Agassiz’s Photographs in Brazil.”

divulgaçãoFoto de negro: tentativa de criar tipos raciais purosdivulgação

A viagem ao Brasil era, então, uma necessidade, pois, com a publicidade da expedição, ele acreditava que conseguiria aliados para rebater o evolucionismo e defender a fixidez das espécies e as criações sucessivas. “Na região amazônica, Agassiz dedicou-se a buscar provas de uma recente glaciação que teria marcado uma ruptura entre as espécies atuais e as extintas (o que levou Hartt a se afastar dele), dentro do espírito das catástrofes naturais como responsáveis pela geração de novas espécies, isoladas e sem ligação com outras. Com relação aos peixes, ele acreditava que as espécies encontradas variavam ao longo do Amazonas e eram diferentes para cada afluente”, afirma Lorelai. Contrário a Darwin, Agassiz pensava que a variabilidade em cada espécie era nula e o que hoje se considera uma variedade o zoólogo tomava por uma espécie nova.

O suíço também tinha outros interesses, menos científicos. Desde a sua chegada aos Estados Unidos, em 1840, havia se envolvido no debate norte-americano sobre as raças, abraçando a teoria da degeneração, que afirmava ser a miscigenação ou hibridismo o caminho certo para a degenerescência social. Afinal, se Deus criara a flora, a fauna e o homem em nichos precisos, como o ser humano afrontava esses desígnios misturando climas e raças e, pior, fazendo-as interagir? “Para alguns dos abolicionistas e pensadores racialistas do século XIX, além do mal dos deslocamentos de negros, resultante do tráfico, outro erro, ainda pior, seria o ‘mulatismo’, a conspurcação do sangue ocasionada pela mestiçagem. A solução seria a emigração coletiva ou, pelo menos, a segregação dos afro-americanos em um cinturão de clima quente no Sul, no qual eles viveriam o mais apartado possível, sob a tutela dos brancos”, conta Maria Helena. “Com isso os defensores da incompatibilidade da convivência da raça negra com a civilização acreditavam que os negros seriam impedidos de cometer danos irreparáveis ao corpo da nação.” Em meio à Guerra de Secessão, circulavam, no Norte e no Sul dos Estados Unidos, propostas de “repatriação” dos ex-escravos, inclusive para o Brasil (ver “O dia em que o Brasil disse não aos Estados Unidos“, na edição 156 de Pesquisa FAPESP). Os argumentos de Agassiz sobre as províncias zoológicas, que destinavam as áreas tropicais para a raça negra, tingiam essas propostas com a aura de filantropia. Por isso, observa a pesquisadora, os interesses da Expedição Thayer iam além da ciência. “Por trás do discurso público do cientista-viajante havia outro que ligava Agassiz aos interesses norte-americanos na Amazônia, conectado a duas linhas de ação diplomática: a abertura do Amazonas à navegação internacional e aos projetos de assentamento de negros americanos como colonos ou aprendizes na várzea amazônica, vista como extensão natural do ‘Destino Manifesto’ dos EUA.” O governo norte-americano sabia da ligação entre Agassiz e Dom Pedro II, que trocavam correspondência desde 1863, e o suíço veio ao Brasil para pressionar o imperador a abrir a navegação da Amazônia, no que teve sucesso, e também para ajudar a promover a imigração de negros.

“Nesse sentido, o Brasil era visto como lugar ideal para recolher provas dos perigos da degeneração, que seriam veiculados em sua volta aos EUA. Para isso pensou em fazer uma expressiva coleção de fotografias que documentaria as mazelas da mistura de raças puras e híbridas, tudo com caráter abertamente racialista”, nota Maria Helena. “A consequência natural de alianças entre pessoas de sangue misturado é uma classe de indivíduos em que o tipo puro desaparece assim como todas as qualidades físicas e morais das raças primitivas, produzindo mestiços tão repulsivos como cachorros vira-latas”, anotou Agassiz. Daí a observação precisa de Darwin sobre o rival: “Ele coleta dados para provar uma teoria em vez de observar esses dados para desenvolver uma teoria”. Esse é o princípio que explica as fotografias brasileiras. “Para demonstrar sua tese, ele coletou imagens sobre a classe ‘híbrida’ das populações que, acreditava, eram aparentes no Brasil. Humanos, como qualquer outra espécie, requeriam análise por meio de métodos empíricos e ‘frios’ como a fotografia”, nota Gwyniera Isaac.

divulgaçãoNesta e na próxima imagem: mestiços do Amazonasdivulgação

Com o objetivo de ilustrar o perfil dos brasileiros, Agassiz encomendou ao fotógrafo profissional Augusto Stahl uma série de daguerreótipos de africanos, que classificou como “tipos raciais puros”, gerando duas séries de fotografias, uma em forma de portraits e outra de caráter científico e fisionômico de tipos étnicos de negros e negras do Rio de Janeiro, incluindo alguns chineses que viviam na cidade. Os retratados aparecem nus e em três posições fixas: de frente, de costas e de perfil. Em Manaus, foi ainda mais longe e criou um Bureau d’Antropologie para documentar as diferenças entre as raças puras e mistas, contando com a ajuda do fotógrafo improvisado Walter Hunnewell na feitura de retratos dos tipos híbridos amazônicos. Agassiz já fizera antes, em 1850, uma série semelhante, com escravos americanos da Carolina do Sul, experiência que, afirma, teria consolidado suas ideias racistas. “Usando novos recursos técnicos, como a fotografia, surgiram teorias sobre as novas formas de capturar o corpo humano, visto como veículo de traços raciais a serem revelados pela capacidade do naturalista de ‘ler corpos’. Ele inaugurou uma representação somatológica e frenológica do outro africano que iria se generalizar nas décadas seguintes e povoaria os nascentes museus antropológicos”, avalia Maria Helena.

“A antropologia havia se transformado, naquela época, na ciência do visível, do corpo físico com suas marcas de distinção racial e, assim, as representações visuais eram cruciais. Nos EUA, isso era obtido por meio da contraposição da cor da pele, o que fazia da raça um conceito baseado no contraste. Ver a imagem de um negro ao lado da de um branco imediatamente provocaria no público a ideia da suposta diferença ‘inerente’ entre as raças. Agassiz, para reforçar isso, interpolou na sua coleção de fotos de negros imagens de estátuas clássicas gregas, versão idealizada dos brancos”, explica a antropóloga Nancy Stepan, da Universidade Columbia, e autora do livro Picturing tropical nature. “A fotografia aparecia como a certeza de verdade para os cientistas, em vez dos antigos desenhos, que seriam limitadores. Foi assim usada na psiquiatria, na medicina, na categorização de criminosos e, no final do século XIX, era uma parte essencial da administração do Estado moderno.”

divulgaçãoAgassiz, sem treino nas complicadas mensurações antropométricas, viu na fotografia uma saída, atribuindo à invenção uma “importância de época”. “Ele buscava, porém, o tipo estável que comprovasse a sua noção da fixidez das espécies. Essa procura de um tipo ao qual os indivíduos poderiam teoricamente ser reduzidos, contramão do fluxo contínuo dos seres, cegou Agassiz para a evidência que levou Darwin e Wallace a propor a teoria da evolução. A mesma falácia fez com que suas fotografias, ao final, fossem tão confusas e inesperadas para ele”, afirma a antropóloga. Eram também polêmicas. “Fui para o estabelecimento e lá cautelosamente admitido por Hunnewell com suas mãos negras. Na sala estava o Professor ocupado em persuadir três moças, às quais ele se referia como índias puras, mas, como se confirmou depois, tinham sangue branco. Estavam muito bem vestidas e eram aparentemente refinadas, de qualquer modo não libertinas. Elas consentiram que se tomassem com elas as maiores liberdades e foram induzidas a se despir e posar nuas. Então chegou o sr. Tavares Bastos e me perguntou ironicamente se eu estava vinculado ao Bureau d’Antropologie”, descreveu William James. “Na tradição europeia, da qual Agassiz fazia parte, estar vestido era sinal de civilização e as roupas eram um símbolo de status e gênero. Deixar pessoas nuas roubava delas a dignidade e a humanidade. Para ele, isso era possível porque muitas eram escravas”, observa Nancy.

divulgaçãoAgassiz, sem treino nas complicadas mensurações antropométricas, viu na fotografia uma saída, atribuindo à invenção uma “importância de época”. “Ele buscava, porém, o tipo estável que comprovasse a sua noção da fixidez das espécies. Essa procura de um tipo ao qual os indivíduos poderiam teoricamente ser reduzidos, contramão do fluxo contínuo dos seres, cegou Agassiz para a evidência que levou Darwin e Wallace a propor a teoria da evolução. A mesma falácia fez com que suas fotografias, ao final, fossem tão confusas e inesperadas para ele”, afirma a antropóloga. Eram também polêmicas. “Fui para o estabelecimento e lá cautelosamente admitido por Hunnewell com suas mãos negras. Na sala estava o Professor ocupado em persuadir três moças, às quais ele se referia como índias puras, mas, como se confirmou depois, tinham sangue branco. Estavam muito bem vestidas e eram aparentemente refinadas, de qualquer modo não libertinas. Elas consentiram que se tomassem com elas as maiores liberdades e foram induzidas a se despir e posar nuas. Então chegou o sr. Tavares Bastos e me perguntou ironicamente se eu estava vinculado ao Bureau d’Antropologie”, descreveu William James. “Na tradição europeia, da qual Agassiz fazia parte, estar vestido era sinal de civilização e as roupas eram um símbolo de status e gênero. Deixar pessoas nuas roubava delas a dignidade e a humanidade. Para ele, isso era possível porque muitas eram escravas”, observa Nancy.

“Muitas das mulheres fotografadas, porém, eram da boa sociedade de Manaus e o clima no Bureau não era dos mais respeitosos. As fotos se situam numa zona desconfortável entre o científico e o erótico, gêneros que se cruzavam com frequência no século XIX. As observações de James revelam o clima de segredo, o que contrasta com as afirmações de Agassiz sobre a natureza abertamente científica das fotos. Além disso, a menção de James sobre as ‘mãos negras’ de Hunnewell tem um duplo sentido que vai além da sujeira dos produtos químicos”, analisa o antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Ao mesmo tempo as fotos se enquadravam na convenção etnográfica de introduzir o confortável espectador branco àquilo que é não apenas exótico, e está em distância segura, como também invisível. O resultado das imagens coletadas, porém, não era o esperado por Agassiz. “O livro do casal e os diários de James estão cheios de exemplos frustrados de encontrar tipos ‘puros’. O Brasil conseguiu confundir Agassiz, que acreditava estar num país com exemplos definidos das três raças ‘puras’. Ele se deparou, porém, com ‘híbridos’ que cruzaram com outros ‘híbridos’ e assim por diante, gerando uma realidade complexa que não poderia ser apreendida em suas fotografias”, diz Nancy. “Isso era impossível sem lançar mão de outros recursos, como legendas, o que ia de encontro ao seu método científico em que as ‘raças falavam por si mesmas’. Paradoxalmente, ao despir seus modelos, Agassiz removeu alguns dos poucos signos que poderia ter usado para assegurar as identidades raciais dos tipos.”

A coleção brasileira nunca foi divulgada e em A journey to Brazil aparecem apenas algumas delas como base para xilogravuras. “Para isso contribuiu uma série de razões políticas e acadêmicas que acabaram por inviabilizar o seu projeto de estudo das raças. Há que se considerar também o ambiente moral rígido da Nova Inglaterra e a perda da credibilidade científica de Agassiz. As fotos guardam, no entanto, uma atualidade, ao evocar os rostos e vidas de pessoas que foram anuladas não apenas pela ‘objetificação’ da ciência, mas pelas políticas de esquecimento”, diz Maria Helena. William James resume bem a questão: “Tenho me beneficiado em ouvir Agassiz falar, não tanto pelo que ele diz, pois nunca ouvi ninguém pôr para fora uma quantidade maior de bobagens, mas por aprender a forma de funcionar desta vasta e prática máquina que ele é”.

Republicar