A efeméride dos 100 anos da fundação da primeira universidade foi comemorada por vários países da América Latina ainda no período colonial – Peru, República Dominicana e Argentina criaram instituições abrangentes, algumas de caráter religioso, logo após a chegada dos espanhóis ao Novo Mundo entre os séculos XVI e XVII. “Já Portugal não permitiu que houvesse instituições de ensino superior na sua colônia, para não perder controle sobre ela”, conta o filósofo e especialista em políticas de educação superior Valdemar Sguissardi, professor aposentado das universidades Federal de São Carlos e Metodista de Piracicaba. Só depois da vinda da família real para o Brasil, em 1808, foi autorizada a formação de escolas superiores de medicina, direito e engenharia. A opção por esse modelo sobreviveu ao fim do domínio lusitano. Em 1918, quando houve uma revolta na universidade de Córdoba, na Argentina, desencadeadora de uma reforma do ensino superior na América espanhola que consagrou o conceito de autonomia acadêmica, o Brasil ainda não tinha uma universidade sequer para chamar de sua, só escolas isoladas para formação de médicos, advogados, engenheiros, agrônomos. O advento da Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, tampouco rompeu a inércia, pois as faculdades que a constituíram mantiveram funcionamento independente por certo tempo.

– Patrimônio centenário

– Luiz Davidovich: Por uma convivência maior

– A força das biológicas

– Mestre em superar desafios

– Yvonne Maggie: Antropóloga das religiões afro-brasileiras

– Ciência fluminense

Mas ao longo dos últimos 100 anos o Brasil enfrentou o atraso histórico de forma vigorosa e conseguiu criar um sistema universitário extenso e robusto. Segundo o mais recente Censo de Educação Superior, de 2018, o país tem 2.537 instituições de ensino superior, das quais 199 são universidades. Pouco mais da metade é pública – há 63 federais, 40 estaduais e 4 municipais. Deve-se a elas o fato de o país ocupar a 13ª posição no ranking de produção científica global, atrás de Estados Unidos, China, Canadá, Austrália, Japão, Índia e Coreia do Sul, e alguns países europeus como Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha, mas à frente da Rússia, do Irã e de todos os latino-americanos, de acordo com a empresa Clarivate. Segundo dados da Academia Brasileira de Ciências obtidos da plataforma Web of Science, as universidades públicas brasileiras foram responsáveis por cerca de 95% da produção científica do país entre 2011 e 2016. O fôlego da pesquisa brasileira está associado ao desenvolvimento de um sistema de pós-graduação ancorado nas universidades públicas, que é único na América Latina e oferece 2,2 mil cursos de doutorado, 3,4 mil de mestrado e mais de 700 de mestrado profissional. Cerca de 23 mil doutores e 60 mil mestres se formam por ano no país. Em 2017, apenas a Universidade de São Paulo (USP) formou 3.078 doutores, desempenho superior, em termos quantitativos, ao de universidades de pesquisa norte-americanas: Harvard formou 1.528 doutores naquele ano e a Universidade da Califórnia em Berkeley 1.182.

Archivo General de la Nación

Revolta de estudantes na Universidade de Córdoba, na Argentina, em 1918Archivo General de la NaciónAlguns marcos históricos ajudam a explicar como o Brasil avançou e se diferenciou, e a fundação da USP em janeiro de 1934 é um dos mais notáveis. O decreto de 1931 que estabelecera o estatuto das universidades brasileiras determinava que as instituições tinham de ser formadas por pelo menos três de uma lista de quatro unidades: medicina, direito, engenharia e educação. O projeto da USP trouxe um componente não previsto: a criação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que se uniu a faculdades já existentes de direito, medicina, engenharia, agronomia, farmácia e educação. “Para a Faculdade de Filosofia, foram contratados professores na Europa. Fizeram parte desse grupo de professores matemáticos, biólogos, físicos, cientistas sociais, entre outros, que criaram no país núcleos de pesquisa trazendo as tradições europeias. Não havia nada parecido nem no Brasil nem na América Latina”, afirma o sociólogo Simon Schwartzman.

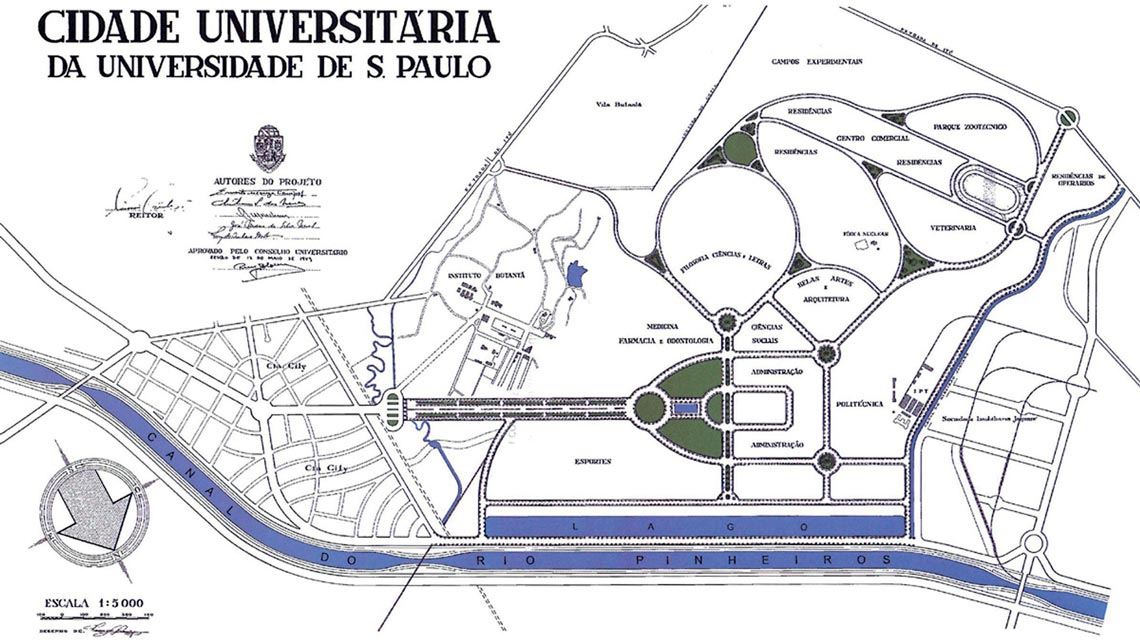

Reprodução / Universidade de São Paulo – Modelos e Projetos / Edusp

Vias principais e zoneamento da Cidade Universitária da USP traçados em plano dos anos 1950Reprodução / Universidade de São Paulo – Modelos e Projetos / EduspOutro marco importante foi a Reforma Universitária de 1968, que aboliu o sistema de cátedras e trouxe para o país um modelo organizacional das grandes universidades norte-americanas, com professores contratados em tempo integral e carga de ensino compatível com a atividade de pesquisa. O novo sistema teve impacto nas universidades públicas que haviam sido criadas no pós-guerra, algumas delas por meio da federalização de instituições estaduais e privadas, e moldou as que surgiram a partir dos anos 1970. A reforma atendia a anseios de setores acadêmicos que queriam uma universidade mais voltada para a pesquisa – a ideia de substituir a cátedra por departamentos já fora prevista por exemplo no projeto da Universidade de Brasília, de 1961. A mudança foi deflagrada concomitantemente ao início da formação do sistema de pós-graduação que conhecemos hoje, também inspirado nos programas dos Estados Unidos.

Universidade de Brasília

Campus em construção da Universidade de Brasília, em 1972Universidade de BrasíliaTal modelo de universidade propiciou a criação de um ambiente favorável para docentes interessados em fazer pesquisa, observa a cientista política Elizabeth Balbachevsky, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. “Alguns países da América Latina experimentaram movimentos de fuga de cérebros nas últimas décadas, mas isso não foi registrado no Brasil. Em alguns dos nossos vizinhos, a contratação de professores continua a ser feita de forma que consideraríamos precária, com pagamento por hora/aula. Na Argentina, existe a figura do professor voluntário, uma posição honorífica, sem remuneração”, ela explica. “A construção das universidades de pesquisa foi uma decisão compartilhada por sucessivos governos de diferentes orientações políticas e é o resultado de um esforço concentrado e de longo prazo que o Brasil fez no sentido de ampliar sua capacidade de gerar conhecimento e desenvolvimento.”

O modelo adotado no Brasil gerou, contudo, um efeito colateral que o distanciou da experiência da maioria das nações. Enquanto países da América Latina criavam universidades com milhares de alunos, as brasileiras foram protegidas da pressão pela massificação, a fim de que mantivessem sua qualidade. Até hoje, uma parte minoritária dos estudantes tem acesso às instituições públicas, enquanto houve uma hipertrofia das privadas. Em 2017, contavam-se 2 milhões de matrículas no sistema de educação superior público e 6,2 milhões no privado. Para Schwartzman, a inspiração no modelo norte-americano foi feita de forma incompleta. “Copiamos o topo do sistema, criando universidades voltadas para a pesquisa, mas nos esquecemos do ensino de massa. Nos Estados Unidos, a maioria dos jovens se forma em instituições locais e comunitárias, como os colleges e os community colleges. No Brasil, a saída para ampliar a graduação foi liberar o ensino privado. Somos um dos países do mundo com a maior porcentagem de matrículas no setor privado no mundo.” O mais recente relatório “Education at a glance”, produzido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostrou que, além do Brasil, apenas Japão, Coreia do Sul e Chile têm mais de 50% de seus alunos de educação terciária matriculados em escolas privadas.

Arquivo Central da UnB

O antropólogo Darcy Ribeiro discursa na inauguração da Universidade de Brasília, em 1962Arquivo Central da UnBA hipertrofia das instituições privadas não livrou o país de ter uma cobertura do ensino superior restrita. De acordo com o documento da OCDE, cerca de 18% dos brasileiros entre 25 e 64 anos concluíram o ensino superior. A taxa é semelhante à observada no México, mas está abaixo da Argentina (36%), Chile (25%) e Colômbia (23%). Nos países da OCDE, a média de conclusão do ensino superior é de 39%. Houve, é certo, uma expansão de vagas na década passada. Na faixa dos 25 a 34 anos, a proporção de brasileiros com diploma universitário cresceu de 11% em 2008 para 21% em 2018. “Podemos ter algumas das melhores universidades da América Latina, mas uma parcela minoritária dos jovens brasileiros tem acesso a elas”, afirma Valdemar Sguissardi, que analisou o fenômeno em um diagnóstico sobre a política de expansão do ensino superior no país entre 2002 e 2012 produzido para o Conselho Nacional de Educação. “Temos um sistema importante na pós-graduação, mas nos esquecemos da graduação.”

Outra mazela foi a forma desigual como o modelo foi implementado nas universidades públicas. Em um estudo publicado em 2013, Balbachevsky mostrou que, embora as instituições públicas brasileiras compartilhem do modelo que associa ensino, pesquisa e extensão e mantenham a grande maioria de seus docentes em regime de dedicação exclusiva, só uma parte delas teve sucesso em se transformar em universidade de pesquisa. Segundo ela, seria necessário reunir duas dinâmicas: a transformação das regras da carreira e a atração de um corpo de professores que assumissem a responsabilidade de construir os programas de pós-graduação. “Há algumas que fizeram isso, como as estaduais paulistas, as federais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul, mas não todas, embora haja dúvidas se isso responderia às necessidades da sociedade brasileira. Algumas construíram parcialmente, em certas áreas.” Segundo a pesquisadora, é natural que existam instituições com vocações diferentes, algumas competitivas internacionalmente, outras de impacto regional. “Mas o modelo das universidades federais iguala todas e dá pouca flexibilidade. Isso impede que as universidades regionais aproveitem o que elas têm de melhor, que é dar respostas a desafios locais.”

Marco Carrasco / Wikimedia Commons

Universidade Nacional Maior San Marcos, em Lima, Peru, fundada em 1551Marco Carrasco / Wikimedia CommonsNos rankings universitários que se tornaram referência nos últimos anos, cada qual com uma metodologia particular, o Brasil tem destaque entre os vizinhos latino-americanos, mas nenhuma universidade brasileira aparece entre as 100 melhores do mundo – a mais bem colocada em geral é a USP, entre as 200 maiores. Nesses rankings, dominados por instituições tradicionais dos Estados Unidos e Europa, quem tem conseguido galgar posições são universidades jovens, várias delas de países asiáticos como China, Coreia do Sul e Singapura, que têm foco em desenvolvimento tecnológico e estão atreladas a demandas de segmentos econômicos, um modelo diverso das jovens universidades públicas do país, na maioria dedicadas ao ensino e ainda sem tradição em pesquisa (ver Pesquisa FAPESP nº 287). “O modelo de escola tecnológica pode ser rentável para o mercado, mas há o risco de não haver espaço para áreas do conhecimento, como as artes e as humanidades, e atividades como a pesquisa básica, que são indissociáveis do conceito de universidade”, observa Sguissardi.

Uma pergunta que se coloca é se as universidades brasileiras estão preparadas para apoiar a sociedade na superação dos desafios de um mundo e de uma economia em transformação. Para Schwartzman, a governança das universidades públicas brasileiras permanece a mesma do século passado e se tornou arcaica. “Há uma combinação de rigidez administrativa e politização que compromete a eficiência das instituições, na contramão do que acontece nos países mais modernos, onde as instituições têm não só autonomia acadêmica, mas também administrativa e financeira, e respondem melhor às demandas da sociedade e do setor privado.”

Jacques Marcovitch, reitor da USP entre 1997 e 2001, lembra que o sistema de ensino superior sempre soube se adaptar às transformações da sociedade brasileira. “No século XIX, o surgimento das escolas de direito estava vinculado à construção do Estado brasileiro e o das faculdades de engenharia e agricultura à formação de técnicos para importantes setores da economia. Na segunda metade do século XX, as cadeiras produtivas se diversificaram e as instituições responderam a isso. A UFRJ praticamente ganhou uma identidade nova ao se dedicar às tecnologias de petróleo e gás, enquanto o Instituto Tecnológico de Aeronáutica deu origem à indústria aeroespacial”, afirma. Segundo o pesquisador, as transformações que a sociedade e a economia do planeta vivem são ainda mais profundas do que as que marcaram a revolução industrial. “Na formação do ensino superior brasileiro, tivemos figuras como o arquiteto Ramos de Azevedo, que dirigiu a Escola Politécnica e adaptou o Liceu de Artes e Ofícios para criar projetos urbanos, o agricultor Luiz de Queiroz e sua esposa, Ermelinda, que idealizaram a Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, ou Roberto Simonsen, um dos idealizadores da Escola de Sociologia e Política”, lembra. “Chegou a hora de surgirem os pioneiros do século XXI, que ajudem a criar escolas capazes de compreender as redes sociais e dedicadas à ciência de dados e à inteligência artificial, formando assim os agentes capazes de enfrentar o dualismo da sociedade brasileira na era digital em construção.”

Republicar