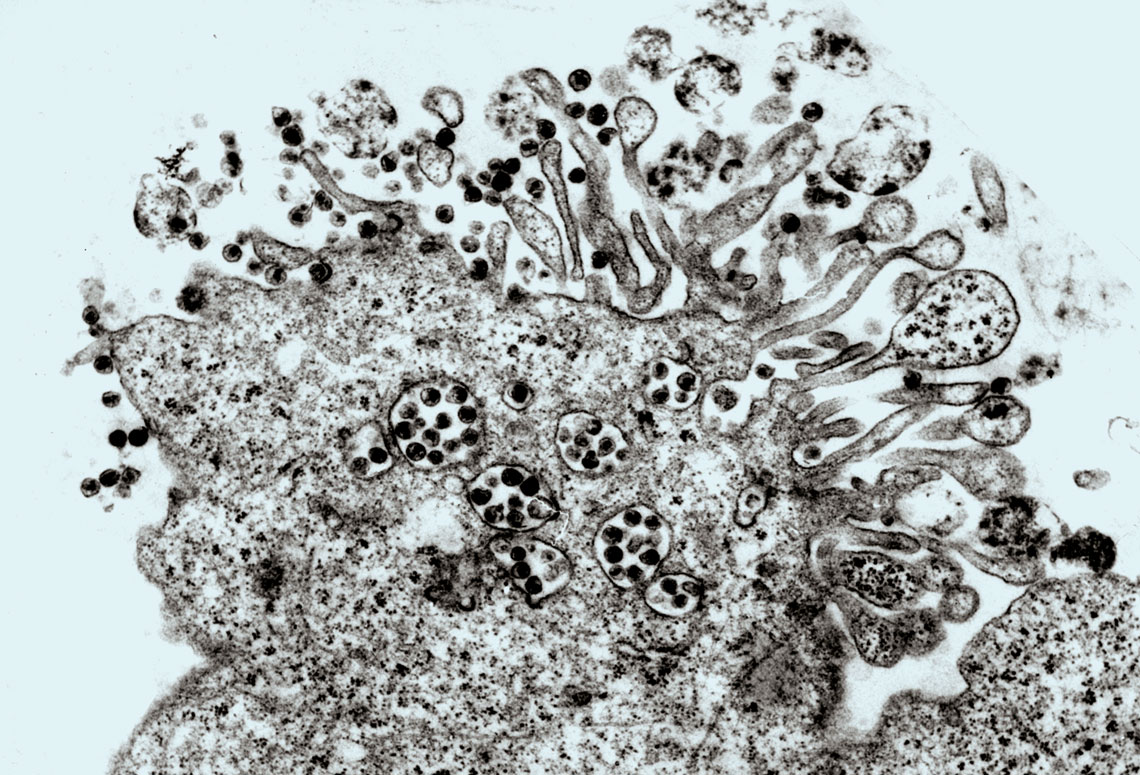

Em uma sexta-feira, 20 de maio de 1983, uma equipe do Instituto Pasteur de Paris liderada pelo virologista francês Luc Montagnier (1932-2022) anunciou em um artigo publicado na Science uma descoberta ansiosamente aguardada por médicos e cientistas: a identificação do vírus causador da nova doença que vinha destruindo o sistema imunológico dos pacientes, jovens na maioria, deixando-os vulneráveis a infecções oportunistas e tipos raros de câncer. Desde 1982, a enfermidade era conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Seu agente causador receberia em 1985 o nome de Human Immunodeficiency Virus, HIV, ou Vírus da Imunodeficiência Humana.

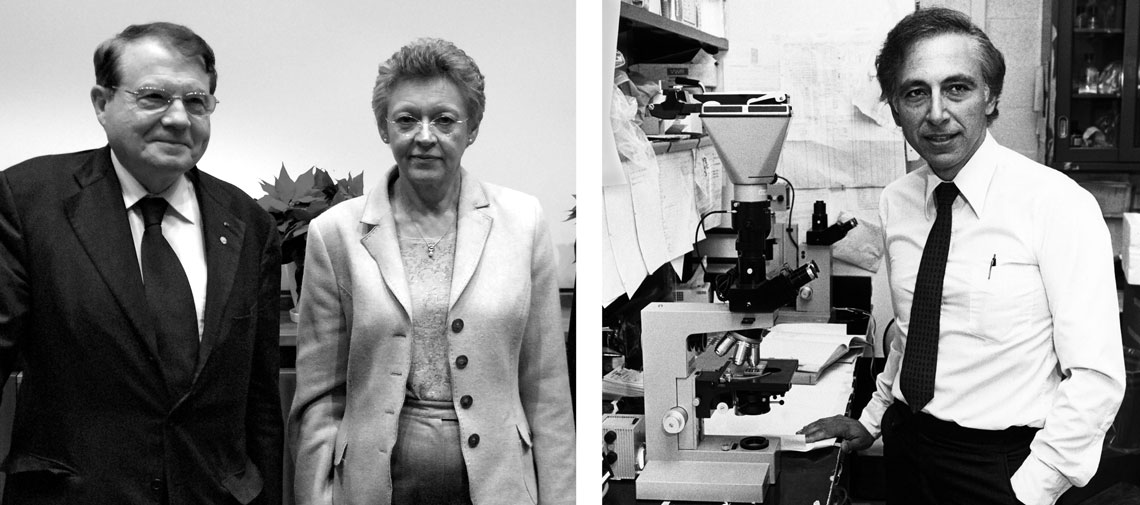

Em paralelo a Montagnier, o virologista norte-americano Robert Gallo, que também trabalhava na identificação do novo agente infeccioso do Instituto de Virologia Humana da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, reivindicou a paternidade da descoberta. Depois de disputas na Justiça, os dois cientistas seriam reconhecidos como codescobridores do vírus, com direito partilhado à patente de exames diagnósticos. Mas quem recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2008 em razão dessa descoberta foi Montagnier e sua colega Françoise Barré-Sinoussi.

Em abril de 1984, a então secretária de Saúde norte-americana, Margaret Heckler (1931-2018), previa que uma vacina contra o vírus estaria pronta em dois anos. Quatro décadas depois, essa estratégia de combater a Aids ainda parece distante. “O desenvolvimento de uma vacina acabou se mostrando uma tarefa mais difícil do que pensávamos”, reconhece o infectologista Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, que pesquisa formas de deter a Aids desde 1996 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). “O HIV tem uma imensa capacidade de mutação e, até o momento, conseguiu escapar da resposta imune estimulada pelas vacinas experimentais.”

Montagnier e Sinoussi em 2008, ao receberem o Prêmio Nobel, e Gallo, codescobridor do vírus da AidsWikimedia Commons | NCI

Perplexidade e medo

No início, médicos não conseguiam explicar como os casos de pacientes seriamente debilitados se multiplicavam nos serviços de saúde, muitos com quadros graves de pneumonia por Pneumocystis carinii, que acomete pessoas imunossuprimidas, ou sarcoma de Kaposi, um tipo raro de câncer que costuma ter evolução lenta em idosos, mas nos pacientes jovens com Aids avançava de forma rápida e agressiva. O novo vírus destruía a ilusão de que as doenças infecciosas haviam sido vencidas pelo arsenal de drogas desenvolvido até então pela ciência.

“Entrávamos nos ambulatórios com máscaras e roupas especiais, assim como fizemos recentemente com a Covid-19, para atender os pacientes com Aids”, lembra a infectologista Rosa de Alencar Souza, diretora adjunta do Centro de Referência e Treinamento-DST/Aids do Estado de São Paulo. Em sua residência médica, de 1986 a 1988, ela já atendia casos de Aids, que desde o ano de 1983 avançava pelo país. Enfrentar uma doença até então pouco conhecida lhe trouxe o que considera um dos aprendizados mais importantes de sua carreira: “Cuidar, no sentido mais amplo”.

“Na infectologia trabalhamos muito com infecção bacteriana, que em geral se cura com antibiótico, mas logo ao entrar na vida profissional me deparei com uma doença que não tem cura e pode evoluir rapidamente para óbito”, comenta Souza. Segundo ela, diante do sentimento de impotência trazido por esse cenário, o cuidado médico ganhava outra dimensão. Além de tratar as infecções oportunistas, buscava-se dar mais conforto e dignidade ao paciente. E nesse modelo de cuidado integral, um só profissional não bastava. “Era necessário trabalhar com profissionais da saúde mental, das ciências sociais da enfermagem. O trabalho multiprofissional ganhou importância”, relata a médica.

Cuidar de um paciente com sintomas de Aids significava, também, acolher com empatia uma pessoa duplamente vitimizada: aos sintomas físicos da doença fatal somavam-se os sofrimentos causados por preconceito e marginalização. Como inicialmente a epidemia atingiu sobretudo homens homossexuais, não demorou para que termos preconceituosos como “peste gay” ou “câncer gay” começassem a ser disseminados pelos meios de comunicação. Os homossexuais continuaram a ser vistos como “grupo de risco” mesmo depois que a doença alcançou homens e mulheres heterossexuais e se comprovaram outras vias de transmissão além da sexual, como a sanguínea.

“Naquela época, a ignorância era brutal”, recordou o oncologista Drauzio Varella em entrevista em 2019 (ver Pesquisa FAPESP nº 279). O médico viu o início da epidemia quando estava em Nova York em 1983. De volta a São Paulo, atendeu alguns dos primeiros pacientes com a doença e orientou a população por meio de programas inicialmente de rádio e depois de televisão. Atualmente, a expressão “grupo de risco” deixou de ser usada, em razão da discriminação que acarreta.

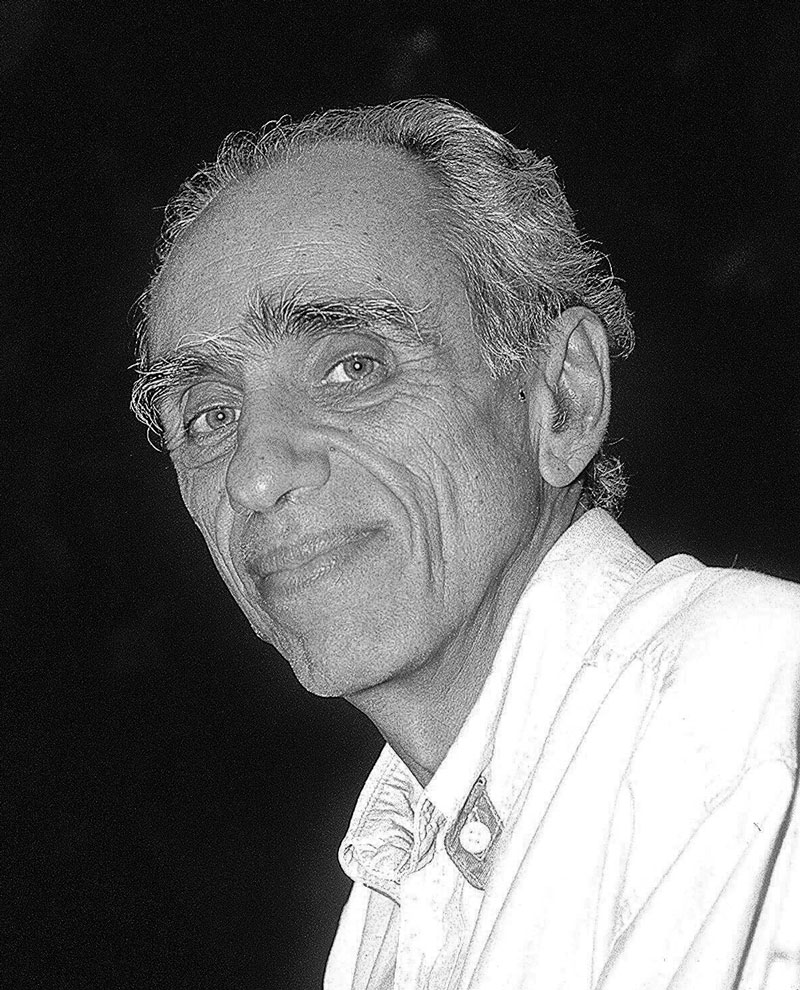

Betinho, incentivador das políticas para evitar a transmissão do HIV pelo sangueRochelle Costi/Folhapress

Mobilização social

Do sofrimento, emergiram a solidariedade e a mobilização da comunidade homossexual e de organizações não governamentais (ONG) em defesa dos pacientes com Aids e dos indivíduos soropositivos, que participaram da formulação de um plano governamental de combate à epidemia. “A articulação com a sociedade civil foi uma das principais marcas da resposta brasileira à epidemia de Aids”, afirma a médica sanitarista Maria Clara Gianna, uma das criadoras do CRT/Aids em 1988, atualmente na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (MS). “O enfrentamento da Aids uniu ONG, pessoas com HIV, médicos e pesquisadores. Vários projetos financiados pela FAPESP impulsionaram essa resposta, com a avaliação e a incorporação de novas tecnologias”, destaca Gianna.

Para Artur Kalichman, sanitarista da Gerência de Vigilância Epidemiológica do CRT desde 1988, o combate à epidemia sustentou-se em três bases: as evidências científicas para a formulação de políticas públicas de prevenção e tratamento (em contraposição a discursos preconceituosos e moralistas); a reação da sociedade civil organizada contra a discriminação das pessoas vivendo com HIV/Aids; e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que materializou o conceito de saúde como um “direito de todos e um dever do Estado”, expresso na Constituição de 1988.

“Ter o SUS organizado fez toda a diferença. A Covid-19 mostrou isso novamente”, diz Kalichman. Por meio da rede de atendimento do SUS, preservativos, medicamentos e testes diagnósticos de HIV chegaram à população e mudaram a história da Aids no Brasil.

O uso de medicamentos antirretrovirais começou em 1987, logo após a agência que controla medicamentos e alimentos (FDA) dos Estados Unidos aprovar a zidovudina (AZT). A evolução do tratamento se consolidaria em 1996 com a terapia tripla, com três medicamentos em dois comprimidos, que aumentou a qualidade de vida das pessoas com HIV.

Também em 1987, o imunologista brasileiro Bernardo Galvão, pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), isolou, pela primeira vez na América Latina, o HIV (ver Pesquisa FAPESP no 118). A partir daí a Fiocruz foi capaz de produzir kits para diagnóstico, barateando o custo e ampliando o acesso.

Cartaz da campanha de 1988: o uso da imagem mulher foi criticado na Constituinte, e de 1990, com alertas sobre as formas de transmissão do vírusBiblioteca Nacional Digital/Agência Senado | Ministério da Saúde/Agência Senado

A disseminação dos testes trouxe mais segurança aos hemocentros, estancando a crescente transmissão do HIV por transfusão de sangue. “A epidemia de HIV/Aids foi decisiva para o controle de doenças transmitidas pelo sangue no Brasil”, ressalta Galvão. Ele conta que, na década de 1980, bancos de sangue de todo o país não tinham a menor regulamentação ou controle: “Para estimular a doação, muitos ofereciam dinheiro em troca da coleta, o que atraía pessoas em situação de rua, com a saúde precária e frequentemente contaminadas por HIV e outros agentes infecciosos transmitidos por via sanguínea”.

Com a Portaria nº 1.376, de 1993, o MS proibiu a comercialização de sangue humano e tornou obrigatória a triagem de agentes infecciosos transmitidos por via sanguínea. Essas orientações foram ratificadas oito anos depois, quando se aprovou a Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, que seria chamada de “Lei Betinho”, em homenagem póstuma ao sociólogo Herbert de Souza (1935-1997) e a seus irmãos – o cartunista Henfil (1944-1988) e o músico Chico Mário (1948-1988) – todos hemofílicos, que contraíram HIV em transfusões de sangue. Betinho foi um dos fundadores da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), que presidiu até sua morte.

A Lei nº 9.313, de 1996, foi outro marco. “A lei garantiu que todas as pessoas vivendo com HIV tivessem acesso gratuito, por meio do SUS, aos antirretrovirais. Não tem faltado até hoje”, comemora Gianna. Além de pessoas com Aids, foram beneficiadas as gestantes, que têm acesso a medicamentos para a prevenção da transmissão vertical do HIV, ou seja, da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação. As mulheres recebem também fórmula láctea artificial, para evitar a transmissão do vírus pelo leite materno. “Com essas medidas foi possível eliminar a transmissão vertical no município de São Paulo. O estado de São Paulo está na beira de conseguir isso. A meta é certificar todo o país até 2025”.

As estratégias de tratamento e prevenção, integradas a campanhas de informação em meios de comunicação de massa, permitiram a redução contínua dos casos de Aids no país, do ápice de 43.850 casos notificados em 2013 para 15.412 registrados em 2022, segundo o último Boletim Epidemiológico do MS. O controle da epidemia no país se tornou uma referência mundial. Uma reportagem do jornal The New York Times de 28 de janeiro de 2001 ressaltou: “O Brasil conseguiu tratar a Aids porque tinha o que todos concordam ser o requisito mais importante para isso: comprometimento político”. Os resultados se devem em boa parte à médica Lair Guerra de Macedo, criadora do Programa Nacional de DST [Doenças Sexualmente Transmissíveis] e Aids do Ministério da Saúde, que ela coordenou de 1985 a 1996, quando se afastou em consequência de um acidente de carro.

Campanha promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo na região central da capital em 2016 para testagem rápida de HIVRovena Rosa/Agência Brasil

Desigualdade social

Os avanços no combate à Aids não são homogêneos. A epidemiologista Maria Amélia Veras, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que acompanha a epidemia desde os anos 1980, quando trabalhava no Recife, alerta para o aumento de casos de infecção e óbitos em estados do Norte e Nordeste. “De modo geral, entre 2011 e 2021 houve um declínio nas taxas de detecção de HIV em 16 estados, mas o crescimento continua em 11”, diz ela. “Quanto às mortes por Aids, o Ministério da Saúde registrou uma queda de 24,6% entre 2011 e 2021 na maioria dos estados, com exceção do Acre, Paraíba, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas, Pará e Mato Grosso do Sul.”

Para Kalichman, mesmo o registro de 15.412 casos de Aids em 2022 – uma queda de 56,27% em relação ao ano anterior, um possível efeito da subnotificação durante a pandemia de Covid-19 – precisa ser visto com olhar crítico: “A ocorrência de Aids, hoje, é uma falha do sistema de saúde. Depois que uma pessoa contrai o HIV, leva cerca de oito anos para aparecerem os sintomas. Dá tempo para fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento e permitir ao paciente ficar com carga viral indetectável”, diz ele. “O problema é quem está ficando para trás por falta de acesso aos serviços de saúde.”

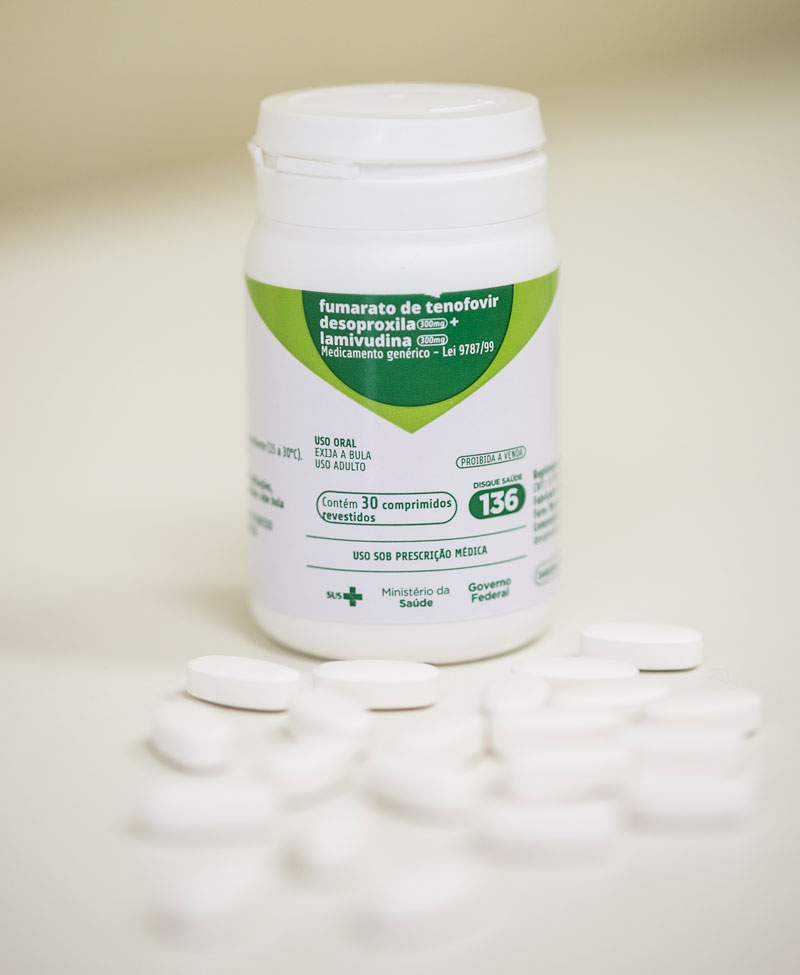

Tenofir, um dos medicamentos da Profilaxia Pré-exposição Sexual (PrEP), para evitar a transmissão do HIVEduardo Cesar/Pesquisa FAPESP

As populações periféricas, negras e de menor renda e escolaridade são as mais afetadas. Travestis e mulheres trans figuram no extremo da vulnerabilidade social e econômica. Na cidade de São Paulo, enquanto a prevalência do HIV na população adulta em geral é de 0,4%, nesses grupos pode chegar a 40%, segundo um dos estudos do Grupo de Pesquisa Nudhes (saúde, sexualidade e direitos humanos da população LGBT+), coordenado por Veras. Segundo ela, travestis e mulheres trans são alvo de uma confluência de estigmas baseados em gênero, raça e posição social. Vivendo sob extrema marginalização, têm dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde e a recursos eficazes para a prevenção da doença, como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

Disponível no SUS desde 2018, a PrEP consiste no uso diário de um medicamento antirretroviral para evitar a reprodução do HIV no organismo, caso a pessoa tenha contato com o vírus. Segundo Kallás, essa estratégia previne 99% de novas infecções. A oferta de PrEP visa especialmente às pessoas em situação de maior vulnerabilidade para o HIV, mas tem sido mais utilizada por pessoas cisgênero brancas e de maior escolaridade, de acordo com dados do Departamento de HIV/Aids do Ministério da Saúde. “Em março de 2023, havia 23.302 usuários de PrEP no município de São Paulo, mas apenas 3,9% eram travestis ou mulheres trans”, comenta Veras.

A Aids mostrou que inclusão e igualdade social são tão decisivas quanto os medicamentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, 39 milhões de pessoas viviam com HIV, principalmente em países pobres. Ainda que a mortalidade associada à Aids tenha caído 55% entre mulheres e 47% entre homens desde 2010, em 2022 as doenças relacionadas à Aids foram a causa de morte de 630 mil pessoas. Mundialmente, o HIV ainda é um sério problema de saúde pública.

O Brasil terá de reforçar a atenção com os grupos ainda pouco atendidos se quiser atingir a meta “95-95-95” estabelecida pelo Programa Mundial de Aids das Nações Unidas (Unaids) para 2030 – diagnosticar 95% das pessoas soropositivas, tratar 95% delas com antirretrovirais e atingir carga viral indetectável em 95% das pessoas em tratamento. Até o momento atingiu 88-83-95, respectivamente. “O tratamento da Aids teve um desenvolvimento tecnológico muito rápido”, observa Kalichman. “Hoje, o controle da doença não é mais questão de tecnologia, mas de cidadania e respeito aos direitos humanos.”