Se o biólogo Carlos Roberto Ferreira Brandão tivesse de sair correndo para salvar apenas um livro de sua biblioteca, certamente seria o Sociobiology, que mudou sua vida quando estava terminando a graduação, no final dos anos 1970. Depois de passar pela classificação científica – ou classificação dos seres vivos – de lagartos, pela biologia molecular e pela bioquímica, ele se sentiu fascinado pelo estudo do comportamento social dos animais. Brandão escreveu para o autor, o especialista em formigas norte-americano Edward O. Wilson (1929-2022), contando que ele e seus colegas tinham ficado muito impressionados com o livro. Wilson não só respondeu como o recebeu em seu laboratório na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, para visitas que reforçaram seu mestrado e doutorado, ambos feitos na Universidade de São Paulo (USP) sob orientação de Paulo Vanzolini (1924-2013).

Idade 69 anos

Especialidade

Entomologia

Instituição

Universidade de São Paulo (USP)

Formação

Graduação (1977), mestrado (1980) e doutorado (1984) no Instituto de Biociências da USP

Produção

115 artigos científicos

Ainda no doutorado, foi contratado pelo Museu de Zoologia (MZ) da USP para cuidar da coleção de formigas, abelhas e vespas. Hoje o acervo de formigas, sua especialidade, tem 440 mil exemplares guardados em centenas de gavetas em armários que ocupam o centro de seu laboratório, ladeados por mesas com retratos antigos, grandes formigas de madeira e metal, lupas binoculares e microscópios.

Responsável por levantamentos de espécies de formigas do Cerrado, da Mata Atlântica e da Caatinga, Brandão tornou-se gestor de museus, começando pelo MZ em 2001, depois presidiu o capítulo brasileiro do Conselho Internacional de Museus (Icom), órgão associado à Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura (Unesco). Em seguida, assumiu a presidência do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que gerencia os museus nacionais. De volta a São Paulo, assumiu a direção do Museu de Arte Contemporânea (MAC), também da USP. Para ele, todos os museus, a despeito de suas especialidades, são, em essência, muito semelhantes, por trabalharem com a memória, expressa de formas diferentes.

Casado com um engenheiro, sem filhos, na manhã do dia em que recebeu a equipe de Pesquisa FAPESP Brandão tinha visitado uma exposição sobre os negros no modernismo no Museu Afro, no Parque do Ibirapuera, onde ele caminha cerca de 5 quilômetros quase todos os dias.

Você é coautor de um trabalho que saiu em fevereiro na revista Ecology com as 1.500 espécies conhecidas de formigas da Mata Atlântica. É bastante, não?

Sim, comparativamente, é uma diversidade muito grande, maior que a do Cerrado, que mapeamos antes, onde encontramos cerca de 700 espécies, e da Caatinga, um ambiente muito mais difícil para as formigas, onde achamos só 173, em nosso trabalho mais recente. Com a Mata Atlântica aconteceu algo muito instrutivo. Em 1997, pedi um auxílio dentro do programa Biota-FAPESP com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre esse bioma. A resposta do parecerista foi algo assim: “Apenas aumentar o conhecimento não é ciência, é curiosidade. Arrume uma pergunta científica para que, ao respondê-la, você aumente o conhecimento”. Pensei o seguinte: a Mata Atlântica é uma faixa inclinada no sentido sudeste-nordeste, com um gradiente de latitudes. É o ambiente ideal para testar algumas hipóteses da ecologia segundo as quais a riqueza biológica seria maior quanto mais perto da linha do Equador. Mapeamos as áreas de conservação e coletamos em 26 localidades regularmente espaçadas, de Santa Catarina à Paraíba, usando as mesmas técnicas, em especial retirando as formigas de amostras de 1 metro quadrado de serapilheira.

A hipótese inicial funcionou na Mata Atlântica? A biodiversidade aumenta mesmo quanto menor a latitude?

Na Mata Atlântica para formigas, não. A diversidade é alta independentemente da latitude, por causa da umidade. Uma espécie muito pequena, Strumigenys elongata, de cerca de 1 milímetro de comprimento, é um dos animais mais abundantes e comuns da Mata Atlântica: está em 95% dos metros quadrados que amostramos.

Você esteve em Harvard pela primeira vez ainda na graduação. Como foi?

Meu pai, José Henrique Brandão, era muito amigo do Vanzolini. Estudaram medicina juntos e conheceram duas irmãs, com quem se casaram. Durante muitos anos moramos em casas pegadas. Vanzolini trabalhava com as faunas de répteis das ilhas litorâneas de São Paulo quando eu fazia um estágio com ele aqui no museu. Um professor de Harvard, o herpetólogo Ernest Williams [1914-1998], que tinha sido colega do Vanzolini, veio dar um curso de pós-graduação no Instituto de Biociências da USP. Ele falou de uma técnica que começava a ser usada chamada biologia molecular e propôs que algum estudante brasileiro fosse estudar no laboratório dele a técnica de eletroforese de proteínas em gel de amido. Me apresentei e fui. Passei dois meses lá, de janeiro a março de 1974, aprendendo essa técnica com [Thomas] Preston Webster [1947-1975], ex-aluno do Williams. Aprendi a fazer também cariótipos [análise de cromossomos]. Levei os lagartos vivos em uma caixinha de isopor e os analisei lá. Quando voltei, fiz o curso de bioquímica da graduação com Walter Terra, na USP. Gostei muito e resolvi fazer mestrado nessa área. Larguei o museu, depois de discutir com o Vanzolini, e fui para a Escola Paulista de Medicina [atual Universidade Federal de São Paulo], aprender com o casal Leal Prado e Eline Prado e sua equipe. No laboratório, cada um trabalhava com um aspecto do metabolismo das cininas, o grupo das substâncias que incluem a bradicinina, um anti-hipertensivo descoberto anos antes pelo [médico brasileiro] Maurício Rocha e Silva [1910-1983]. Eu achava o máximo o trabalho em conjunto feito no laboratório, apesar de ser descritivo, de caracterização do pH, do peso molecular e da velocidade de reação de enzimas. No museu o trabalho era solitário, de sujar a mão com escama de lagarto. Como ainda me faltava cursar uma disciplina para o bacharelado em zoologia, fiz o curso de animais sociais dado pelo Paulo Nogueira Neto [1922-2019], um dos grandes especialistas brasileiros em abelhas. Como ele estava em Brasília criando a Sema [Secretaria do Meio Ambiente], que depois virou o Ministério do Meio Ambiente, quem o substituiu foi a Vera Imperatriz Fonseca (ver Pesquisa FAPESP nº 284). Esse curso foi para mim um divisor de águas.

Por quê?

Vera nos apresentou a introdução dos principais livros sobre comportamento animal para lermos e discutirmos. Éramos 15 alunos divididos em grupos de dois ou três. Para mim e Lia Prado de Carvalho, depois pesquisadora sobre memória do CNRS [Centro Nacional de Pesquisa Científica], na França, saiu o Sociobiology, do Edward Wilson, que tinha acabado de ser publicado. Esse livro tem duas partes, a primeira é um catálogo de espécies de animais sociais e a segunda procura explicar as regras que moldaram a socialidade nos diferentes grupos. A sociobiologia tratava dos meus sentimentos e das coisas em que eu acreditava, me apaixonei pelo livro. Escrevi para o Wilson descrevendo o impacto que tinha sido a leitura, não só para mim: a classe inteira tinha ficado estupefata. Inacreditavelmente, ele me respondeu em 15 dias. Uma longa carta dizendo que estava muito impressionado por saber que no Brasil os estudantes tinham apreciado o livro dele. Ele disse que eu deveria trabalhar com formigas e poderia me ajudar. Ele sugeriu uma coisa engraçada: “O primeiro passo é você ir ao Museu de Zoologia e procurar meu amigo Vanzolini”. Eles tinham sido colegas em Harvard.

Como ele recebeu você?

De cara amarrada. “Você já teve sua chance. Veio aqui fazer o quê?” Expliquei: “Vim buscar conselho”. “Então sente aí.” Mostrei a minha carta e a do Wilson e logo ele me convidou para voltar ao Museu de Zoologia. Eu comecei um projeto de mestrado, financiado pela FAPESP em 1977, embora nenhum avaliador tenha percebido que aquilo não podia dar certo: eu precisava encontrar uma rainha fundando uma colônia, o que não é trivial. Demorei um ano para achar um ninho de tamanho adequado da espécie que tinha escolhido estudar enquanto o mestrado era para ser feito em dois anos. Os primeiros seis meses foram um desastre, eu trazia as formigas para o laboratório e elas fugiam, a estrutura que eu havia criado caía, o ninho se desorganizava. Eu tinha muitas dificuldades práticas para criar e observar as formigas. E meu orientador era o Vanzolini, que pouco podia me ajudar, porque trabalhava com répteis.

Como você resolveu?

Vanzolini me recomendou procurar três pessoas importantes que trabalhavam com formigas: o biólogo Mário Autuori [1906-1982], do Instituto Biológico, naquela época já na Fundação Zoológico; Lúcia Prado [de Almeida Ferraz], que havia feito doutorado com o etólogo francês Rémy Chauvin [1913-2009] em comportamento de formigas; e Walter Hugo Cunha, professor da psicologia experimental, esses dois da USP. Realmente me orientaram e ajudaram muitíssimo, principalmente Lúcia no aspecto técnico, ao me sugerir simplificar a pesquisa: “Quanto mais complicar, mais coisas podem dar errado”. O curso de observação de comportamento do Walter Hugo Cunha no Departamento de Psicologia Experimental era maravilhoso: cada aluno recebia uma placa de Petri fechada com uma mosca lá dentro e tinha de descrever os comportamentos de limpeza de corpo que elas exibiam. Autuori, por sua vez, me sugeriu fazer projeto de campo em vez de no laboratório. Como o impasse continuava, Vanzolini recomendou: “Vá ver lá com o Wilson”. Fui outra vez para Harvard. Wilson então me deu uma colônia de uma espécie norte-americana do gênero Formica, que não ocorre aqui, para observar. Eu tinha reunião com ele uma vez por semana, das 9h às 9h30. Tinha de levar as observações feitas, as dúvidas e o plano de trabalho para a semana seguinte.

Como era Wilson?

Cordial e simpático, mas não muito caloroso. Jamais conheci a família nem fui à casa dele, como era comum eu e outros estudantes irmos às casas de outros professores. Mas foi a pessoa mais estimulante que já conheci. Em nossa primeira conversa, ele disse: “Vou lhe dar um livro para ler”. E tirou da estante um livro de cálculo numérico, que não tinha nada a ver com biologia. Ele achava que precisávamos aprender a decompor os fenômenos em suas partes e modelar o que poderia acontecer, que é o que ele fez a vida toda. Tenho o livro até hoje. Quando eu estava lá, foi o auge da polêmica do Sociobiology. Foi uma briga feia. Wilson trabalhava no sexto andar de um prédio anexo ao Museu de Zoologia Comparativa chamado MCZ Labs. No quarto andar estava o Richard Lewontin [1929-2021] e no terceiro o Stephen Jay Gould [1941-2002]. Quando o livro saiu, publicaram uma crítica contundente, dizendo que Wilson era sexista e racista, que as bases biológicas do comportamento eram um assunto ultrapassado desde [Émile] Durkheim [sociólogo francês, 1858-1917] e que havia erros primários. Wilson sempre se defendeu de forma elegante, embora nem sempre as críticas fossem elegantes. Ao mesmo tempo, foi capa da revista Time. Foi ele que me pôs na trilha das formigas, dizia assim: “A coleção do frei Kempf está sem curador. Se você trabalhar com formigas, vai ajudar muita gente que está preocupada com essa coleção e eu posso ajudá-lo”.

Quem foi frei Kempf?

Walter Kempf [1920-1976] e Thomas Borgmeier [1892-1975] eram frades franciscanos alemães especializados em formigas. Eles organizaram uma coleção de formigas que ocupava uma sala na UnB [Universidade de Brasília]. Borgmeier havia publicado o primeiro catálogo das espécies brasileiras, depois começou a estudar moscas parasitas de formigas. Kempf continuou com as formigas, já aposentado da ordem dos franciscanos, como professor voluntário da UnB. Era muito reconhecido nacional e internacionalmente. Mas em 1976, quando foi para um congresso de entomologia em Washington, faleceu inesperadamente no quarto de hotel. O curador de formigas aqui do museu, Karol Lenko [1914-1975], que colaborava na montagem da coleção com os dois padres, também já tinha morrido nessa época. A coleção ficou sem cuidados. Eu não era funcionário do museu, mas já era aluno do museu, e percebi que, se fizesse o doutorado com classificação, teria emprego. Voltei de Harvard, terminei o mestrado e em 1977 fui para Brasília de Kombi com o motorista do museu buscar as caixas da coleção. Junto veio a biblioteca e as lupas de Kempf, que usamos até hoje. O museu comprou a coleção com uma verba do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] em nome de Nelson Papavero, por um valor quase simbólico. A FAPESP pagou o transporte. Foram duas viagens. Eram dois dias para ir e dois para voltar. O museu de Harvard fazia a ligação entre a taxonomia e o comportamento, para estudar esse atributo do ponto de vista evolutivo. Estive lá em uma hora ótima.

Por quê?

Tive aula com os três maiores sociobiologistas e biólogos evolutivos já conhecidos, Wilson, Bert Hölldobler, que escreveu vários livros com ele, e Bill Hamilton [1936-2000]. Todos os dias, na hora do almoço, um pesquisador visitante apresentava um seminário. Levávamos sanduíche e suco para lanchar enquanto assistíamos. Era um paraíso. Foi também quando conheci Ernst Mayr [1904-2005], responsável pela grande síntese da zoologia comparativa, que trabalhava lá e era muito reservado. Conheci também Bob Trivers, que depois foi para a Rutgers University. Ernest Williams, que era amigo do Vanzolini, me levava às festas e para almoçar com ele e com os outros professores.

Nesse paraíso, que dificuldades teve de enfrentar?

Eu não sabia muito de biologia, não sabia muito de inglês também e fui parar nesse meio. Durante seis meses morei no porão da casa do Brian Peterson, um grande paleontólogo de mamíferos da América do Sul. A mulher dele, uma pianista, Bia Peterson, percebeu que eu não falava inglês como deveria e me propôs: “Todo dia, quando voltar para casa, você vai me contar o que fez, onde esteve, o que comeu, com quem se encontrou e vou corrigi-lo, se você me permitir”. Assim aprendi um inglês de senhora, não falava nem gíria nem palavrão. Depois dos cursos em Harvard fui para a Universidade Cornell visitar o Bill Brown [1922-1997], grande especialista em taxonomia de formigas da época. Ele me orientou extraoficialmente no doutorado, em que fiz uma revisão do gênero Megalomyrmex, de formigas grandes, de até 2 centímetros. Esse gênero tinha umas 30 espécies, mas certas características da morfologia indicavam que ele poderia ser dividido em quatro grupos, com comportamentos distintos. Foi aí que consegui juntar comportamento e taxonomia. Venham ver [caminha até uma gaveta com muitos exemplares de Megalomyrmex]. Os machos têm asas, estão vendo? Mesmo em exemplares de coleção se podem observar características comportamentais. Esta outra do gênero Dinoponera tem um abdome grande e uma história engraçada. Quando Borgmeier encontrou esse exemplar, em 1930, achou que era a primeira rainha coletada de todo o gênero e publicou um artigo sobre isso. Vinte anos depois, Kempf colocou esse exemplar em uma câmara úmida, uma caixinha com algodão e água, abriu o abdome lateralmente e tirou de lá um parasita enrolado, de 1 metro. Era uma formiga com um parasita! Até hoje ninguém encontrou a rainha de Dinoponera, em que uma operária da colônia, hoje sabemos, assume a função reprodutiva.

É possível comparar as coleções de lá e daqui?

Em Harvard a maioria das caixinhas da coleção de formigas tem apenas um exemplar. É uma coleção mundial e inclui muitos tipos [exemplares utilizados para descrever uma espécie]. Nossa coleção se concentra na região neotropical, do México até a Argentina, com ênfase no Brasil. Temos caixas de vários tamanhos em geral com muitos exemplares de cada espécie, de muitas localidades, o que dá uma boa amostra da diversidade e da variação dentro de cada espécie. Temos 440 mil exemplares, só de formigas. É a maior coleção neotropical do mundo.

O que você fez quando trouxe para cá a coleção dos padres?

Fui contratado no museu ainda no doutorado para cuidar da coleção. Tive de reorganizar tudo. Eu reunia as formigas da coleção Kempf e as do museu em uma mesma caixa quando eram da mesma espécie. Encontrei vários erros e aos poucos fui corrigindo. Depois comecei a trabalhar em levantamentos no Cerrado para completar os estudos do frei Kempf. Trabalhei 10 anos no Cerrado, que acho maravilhoso.

Você gostava do trabalho de campo?

Muito. O que eu mais adorava era sair do museu com a Kombi cheia de material de coleta, com cinco estudantes, e passar um mês no mato coletando e observando o comportamento das formigas. Eu procurava aplicar uma técnica quantitativa, a partir do quanto já havia coletado, para estimar o número esperado de espécies e distribuir o tempo de coleta. É a grande dúvida do trabalho de campo: quanto devo coletar em cada lugar para ter uma boa representação e poder buscar outro local ou ambiente? Em um ponto, faço uma trilha e coleto, por exemplo, 50 amostras, uma a cada 10 metros. Ou raspamos determinado número de amostras de solo, as folhas caídas e os tronquinhos, passamos por uma peneira e depois colocamos a mistura em um saco de filó, dentro de um saco de pano, com um copinho com algodão e água na parte inferior. As formigas vão buscar umidade no algodão e as colocamos no álcool e trazemos para o laboratório. Me lembro de uma cena coletando com os alunos, de cara no chão, enfiando um fio de pesca nos buracos para ver o desenvolvimento dos túneis e das câmaras. De repente vi alguma coisa com o canto do olho: era a rainha de uma espécie raríssima, que encontrava pela primeira vez, Basiceros scambognathus. Trouxe para o laboratório, criei, descrevi as operárias que nasceram da rainha, os machos, os ovos, o ninho, tudo. Mas a cada viagem encontrávamos mais desmatamento, mais barulho de motosserra. Conheci o Cerrado intacto e o vi sendo destruído, em 50 anos. Hoje, além das reservas, a maior parte é soja.

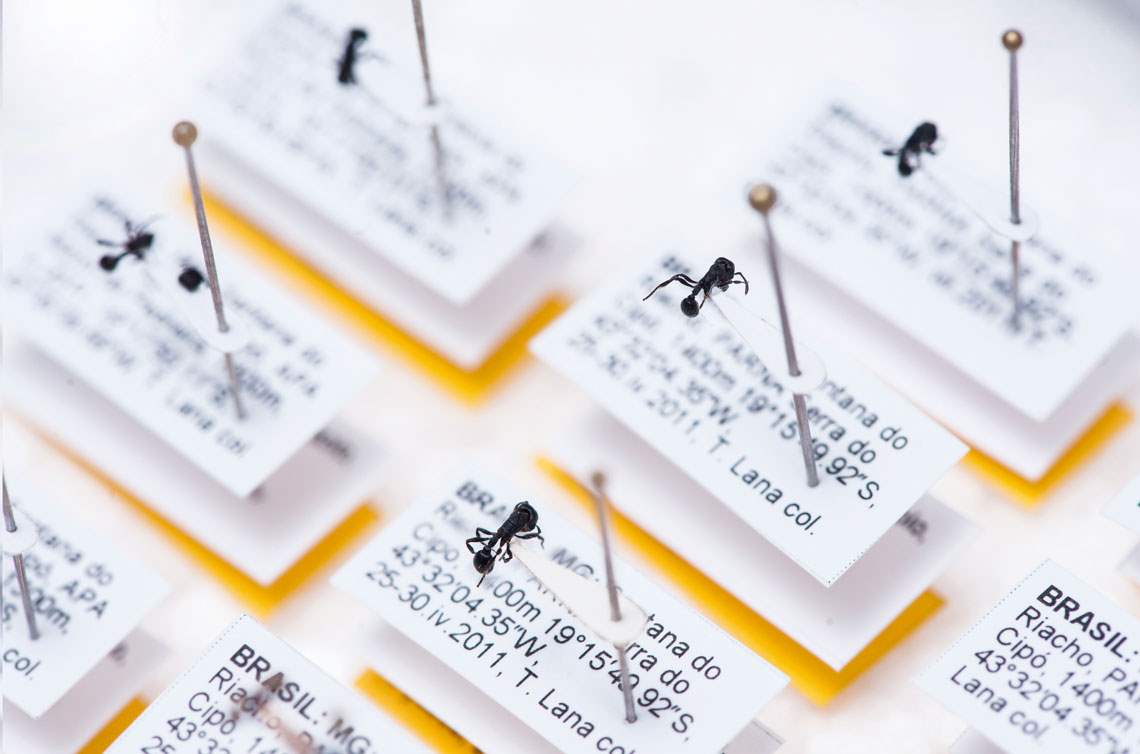

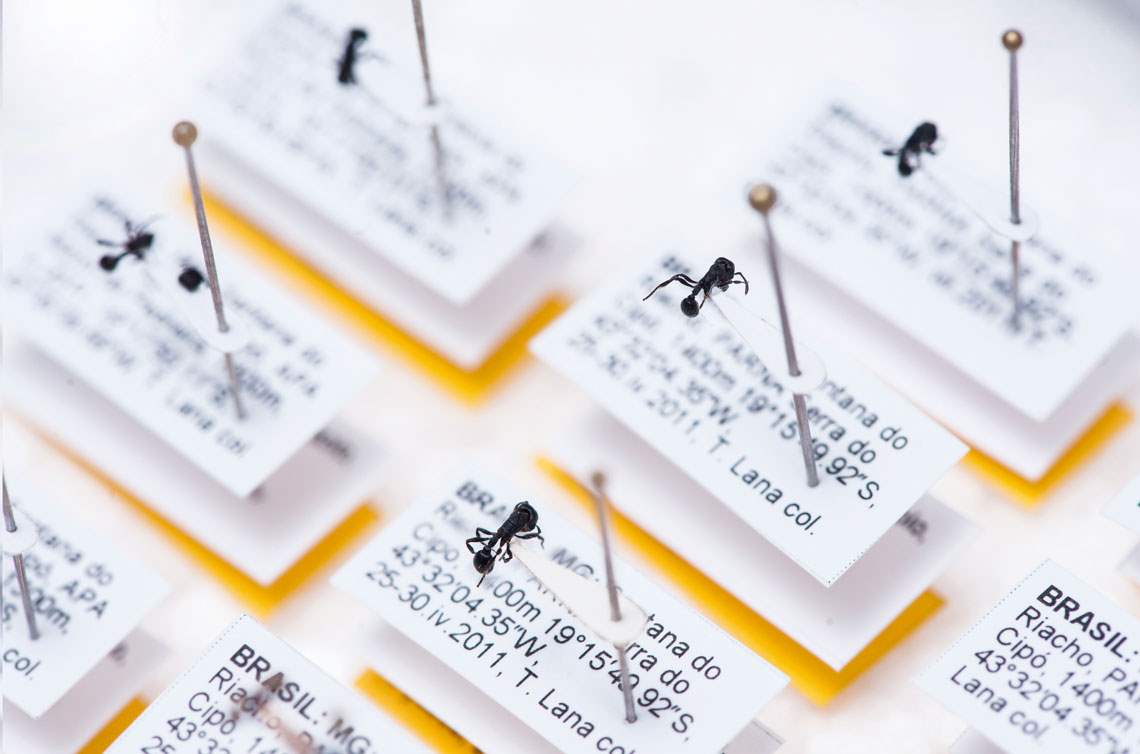

Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESPCada exemplar é colocado na ponta de uma tira de papel, sobre sua identificação. Caso caia alguma parte do corpo, pode-se ver facilmenteLéo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESP

Como está a coleção de formigas do Museu de Zoologia?

Está bem cuidada, embora com pouca gente. A universidade não contrata técnicos há oito anos e perdeu outros nos programas de demissão voluntária. Estou voltando para o museu agora, fiquei praticamente fora desde 2015, mas nesse tempo os estudantes de mestrado e doutorado e os pesquisadores em estágio de pós-doutorado ajudaram a manter a organização da coleção.

Em paralelo, a partir de 2001, você foi também gestor de museus.

Fui chefe do laboratório no Museu de Zoologia, da seção de entomologia e da divisão científica até 2001, quando fui eleito diretor do museu. O MZ sempre foi um órgão de pesquisa muito reconhecido, mas não era verdadeiramente um museu. As exposições anteriores traziam conceitos muito antigos: armários com anfíbios, répteis ou mamíferos, que não faziam justiça à modernidade dos laboratórios e da pesquisa feita neles. A visitação era pequena e decorria do carinho da população do bairro do Ipiranga pelo museu. Contratei, por concurso público, a primeira educadora, Márcia Fernandes, e a primeira docente da Divisão de Cultura e Extensão, Elizabeth Zolksak, depois substituída por Maria Isabel Landim. Ao terminar o mandato, quatro anos depois, o museu era um interlocutor reconhecido na área da museologia.

Você entendia de museologia?

Não, mas cresci em um meio que favorecia a mistura de ciência e arte. Meu pai era médico. Minha tia-avó era bióloga do museu e um tio tinha coleção de cigarras. Sérgio Buarque de Holanda [historiador, 1902-1982] e Arnaldo Pedroso d’Horta [pintor, 1914-1973] frequentavam minha casa e a do Vanzolini, que eram vizinhas. Quando eu conheci o Chico Buarque, filho do Sérgio, ele não tinha feito nenhuma música ainda, era um rapazote. Quando eu era pequeno, meu tio suíço naturalista me levava à Bienal de Arte. Sempre gostei de museus. Conheci o Masp [Museu de Arte de São Paulo] ainda pequeno, na rua 7 de Abril, no centro da cidade, porque eu estudava na escola Caetano de Campos, na época na praça da República. Quando eu era diretor do Museu de Zoologia, com apoio do então reitor, Adolpho Melfi, reformamos e recuperamos a fachada externa, inauguramos uma nova exposição e passamos de 200 visitantes por ano para 100 mil. Em 2005 me convidaram para ser presidente do capítulo brasileiro do Icom e passei a representar o Brasil nas reuniões anuais, na sede da Unesco. Em 2007 fui eleito para o conselho executivo do Icom e comecei uma campanha para trazer para o Brasil a conferência internacional, realizada a cada três anos. Em 2013 fizemos a conferência no Rio de Janeiro, com 3 mil participantes de 110 países e atividades em 57 museus da cidade. Em 2015, o então ministro da Cultura, Juca Ferreira, me convidou para ser presidente do Ibram, uma autarquia que depois passou para o Ministério do Turismo, responsável por toda a legislação da área e pelos 30 museus nacionais. E me mudei para Brasília.

A formação de pessoal que o Ibram fazia de forma brilhante morreu. O Iphan está sendo desmontado

O que achou dessa experiência?

Foi um aprendizado fantástico. Visitei os 30 museus nacionais do Ibram, desde o da ilha de Alcântara, em São Luís, no Maranhão, até o das Missões, no Rio Grande do Sul. Reafirmei minha noção de que todo museu é igual, na verdade, independentemente do objeto que estuda, expõe ou preserva. É um espaço multidisciplinar por excelência, com museólogos, historiadores, biólogos, especialistas em arte, historiadores de arte, conservadores e digitalizadores. Em essência, um museu trabalha com a memória, que se expressa de formas diferentes. Quando começou a gestão Temer [2016-2018], não quis ficar e voltei para São Paulo. O que vejo hoje é que os museus nacionais estão abandonados. Toda a formação de pessoal que o Ibram fazia de forma brilhante morreu. O Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] está sendo desmontado. Quando voltei para São Paulo, o MAC estava sem diretor e nenhum docente tinha interesse em assumir. Em 2016, o então reitor, Marco Antonio Zago [atual presidente da FAPESP], pediu que eu me candidatasse. Atendi nesse espírito de que os museus são iguais. O que importava era minha experiência como gestor de vários tipos de museus. Apliquei algumas técnicas museológicas, como a construção de um plano estratégico no qual cada setor faz a sua proposta do que gostaria de fazer nos próximos cinco anos.

Houve resistências à sua entrada?

Não. Houve, sim, uma certa desconfiança. A primeira coisa que fiz foi estimular o trabalho em conjunto com o MAM. Felipe Chaimovich era o curador na época. Fizemos uma exposição juntos, para comemorar os 60 anos da fundação do MAM, da qual derivou o MAC. Em 2020 outro reitor, Vahan Agopyan, me ofereceu outro desafio, a Edusp [Editora da USP]. Resisti um pouco, mas aceitei. Também fiz lá um plano estratégico e um estudo de ocupação do espaço, usando a experiência com os museus. Fui presidente da editora por um ano e meio, até março.

E agora, quais os planos?

Vou ficar por aqui, no MZ. Completei 69 anos e vou me aposentar em breve. Não tenho mais disposição para fazer viagens de campo ou gerenciar grandes projetos. Está na hora de entrar gente nova.

Já tem um sucessor?

Houve um concurso e foi contratada uma excelente pesquisadora em formigas, Gabriela Camacho, que foi orientanda de doutorado de um ex-aluno meu, Rodrigo Feitosa, hoje professor da UFPR [Universidade Federal do Paraná] em Curitiba. Ela antecipou a volta de um estágio de pós-doutorado no Museum für Naturkunde, em Berlim, e tomou posse em 14 de junho. Mas não vou parar de frequentar o museu e de participar em pesquisas, posso continuar como professor voluntário. Tenho ainda muito a fazer com meus alunos e muito material na coleção para trabalhar. O museu é um ambiente maravilhoso e continua sendo muito estimulante.

Republicar