A existência de conexões entre Brasil e África no período colonial é tema recorrente em estudos históricos dedicados a investigar fatores econômicos e sociais relacionados ao tráfico negreiro. O comércio de escravos, no entanto, não foi o único fator responsável pela criação de pontes entre territórios explorados pelos portugueses. Segundo historiadores que trataram do tema em um seminário virtual ocorrido em fevereiro, técnicas de cura e conhecimentos sobre fauna e flora circularam pelas diferentes áreas do Império lusitano, principalmente por intermédio de tratados médicos e mapeamentos topográficos produzidos entre os séculos XVI e XVIII. As consequências da interação entre autoridades da metrópole, naturalistas e detentores de saberes locais são objeto de estudos recentes, que buscam entender como essa relação – marcada simultaneamente por conflitos e cooperações – impactou a cultura europeia e criou condições para o uso da ciência como instrumento de poder.

A competição entre impérios europeus por domínios na África, na Índia e no Brasil fez com que a Coroa portuguesa investisse nas chamadas “viagens filosóficas”, explica a historiadora brasileira Gisele Cristina da Conceição. “Coordenadas pelo naturalista italiano Domenico Vandelli [1735-1816], essas expedições tinham o objetivo de elaborar uma história natural dos domínios coloniais, a fim de identificar potencialidades econômicas dos recursos naturais e encontrar solos propícios para o cultivo de plantas de outros continentes.” Consequentemente, tais expedições contribuíram para consolidar, em Portugal, estudos de história natural que reformularam o que se sabia sobre o Novo Mundo até então.

O contato com conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas, animais e mercadorias que serviam de moeda para o comércio local abriu caminho para o estabelecimento de entrepostos comerciais no Brasil, na África e na Ásia. “Nessas viagens, os europeus enfrentavam dificuldades de adaptação e eram recorrentemente acometidos por doenças tropicais. Era comum valerem-se da sabedoria local em busca de possíveis tratamentos”, diz Conceição, que concluiu em dezembro um estágio de pós-doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), com apoio da FAPESP.

Em sua pesquisa, Conceição identificou referências às artes curativas praticadas no reino de Angola em manuais médicos que circulavam na Europa no século XVIII. “O conhecimento produzido pelos portugueses em território angolano foi elaborado a partir de observação, incorporação e reconfiguração de práticas e saberes botânicos gerados localmente.” Uma das obras analisadas pela historiadora é A árvore da vida, publicada em 1731 pelo militar português Francisco de Buytrago. “Ele trabalhou em Angola por duas décadas e decidiu escrever um guia medicinal após regressar a Lisboa.”

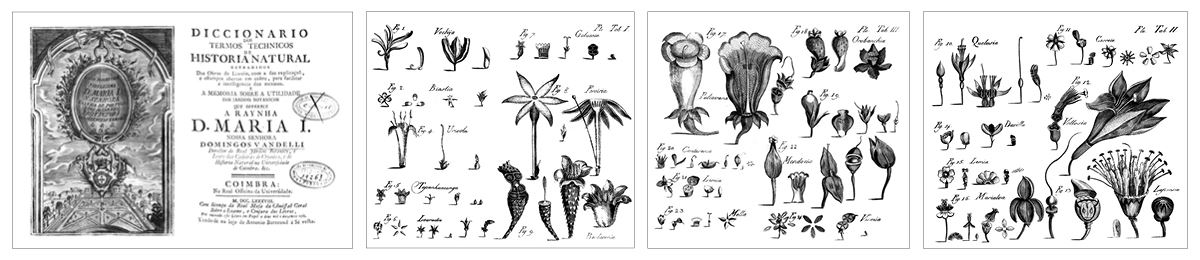

Domenico Vandelli / Wikimedia Commons

Em 1788, o italiano Domenico Vandelli publicou o Dicionário de termos técnicos da história natural, com representações de espécies vegetais conhecidas a partir das “viagens filosóficas” realizadas nos domínios do Império PortuguêsDomenico Vandelli / Wikimedia CommonsO objetivo de Buytrago, conta Conceição, era fornecer informações relevantes sobre doenças comuns em Angola e como poderiam ser curadas com a utilização de plantas e ervas medicinais. “Ao catalogar enfermidades e espécies vegetais, Buytrago produziu um trabalho de caráter transcultural”, afirma a pesquisadora. “O livro não é uma simples tentativa de difundir saberes médicos de Angola, mas o resultado do encontro entre culturas diferentes. Essas zonas de contato foram capazes de gerar novos conhecimentos que, por sua vez, não podem ser entendidos como puramente europeus.”

De acordo com Conceição, os estudos produzidos nas colônias geralmente transitavam por todo o império. Conhecimentos originados no Brasil sobre o uso de plantas para fins curativos foram influentes em Angola. “Havia uma extensa circulação de plantas e médicos entre as colônias, e isso ajudou a fortalecer os laços entre elas.” O intercâmbio de informações, contudo, tinha como pano de fundo a preocupação com as enfermidades incapacitantes que poderiam acometer os cativos deportados da África para a América.

“Por isso, ter acesso a saberes médicos relacionados a doenças comuns no Brasil era fundamental para traficantes e senhores de escravos, uma vez que a morte de negros representava diminuição da força de trabalho e dos lucros”, analisa Conceição, uma das organizadoras do seminário on-line “Produzir, acumular e transmitir conhecimento no Império Português: Práticas e objetos (séculos XVI ao XIX)”, realizado no início de fevereiro pelo Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica da Cátedra Jaime Cortesão, ligada à FFLCH-USP.

“A história da ciência no período colonial ganhou maior destaque na última década”, avalia a historiadora Íris Kantor, professora do Departamento de História da FFLCH-USP e outra organizadora do evento. Segundo ela, as abordagens contemporâneas procuram reconstituir os meandros tanto da produção quanto da transmissão dos saberes úteis à colonização e à evangelização das populações sob controle dos portugueses. “São conhecimentos que foram gerados nos circuitos de trocas mercantis, nas interações promovidas por missionários e nos confrontos militares.”

Domínio público / Acervo Arquivo Nacional

Ilustrações de etnias indígenas produzidas nas expedições lideradas pelo naturalista baiano Alexandre Ferreira entre 1783 e 1792: Jurupixuna, Guaicuru e MuraDomínio público / Acervo Arquivo NacionalDe acordo com Kantor, o conhecimento adquirido em expedições cartográficas e em viagens filosóficas possibilitou a efetivação da ocupação territorial e a defesa militar dos domínios portugueses na época da Independência das 13 colônias inglesas e da expansão napoleônica. “Mapas e censos populacionais elaborados por naturalistas e cartógrafos serviram também para o deslocamento forçado e o reassentamento das populações indígenas, especialmente após os tratados com o Império Espanhol entre 1750 e 1777.”

Os dados resultantes dessas expedições contribuíram para elaborar a legislação dos Diretórios dos Índios, decretada em 1755, que transformou os aldeamentos indígenas – até então administrados por missionários – em vilas municipais autogovernadas por líderes indígenas e diretores civis. A nova lei visava integrar os povos nativos nas tropas militares, povoar regiões fronteiriças e garantir o abastecimento da mão de obra em trabalhos agrícolas, construção de fortalezas e transporte de mercadorias (ver Pesquisa FAPESP nº 249).

“Nesse contexto, descrever e representar verbal e graficamente a realidade observada foi central para a acumulação de informações científicas no período colonial”, sublinha Kantor. Para ela, pode-se afirmar que as expedições criaram hábitos culturais que permitiram a subalternização dos povos indígenas, “na medida em que as interações não eram simétricas e não propiciavam o pleno desenvolvimento das comunidades locais, apesar da retórica iluminista”.

Ao mesmo tempo, diferentemente da Espanha, Portugal promoveu a formação intelectual de naturalistas, engenheiros militares, médicos e magistrados naturais da América, concedendo bolsas de estudo, em instituições como a Universidade de Coimbra, e empregos na administração pública. Ao retornarem para o Brasil, esses homens – descendentes de elites europeias – atuavam em expedições filosóficas e de levantamento cartográfico. Permaneciam, portanto, a serviço da Coroa, assumindo cargos de gestão e produzindo dados e informações botânicas, geológicas e demográficas.

Paralelamente, Portugal dificultava a constituição de academias de ciência no Brasil e impedia a publicação de estudos, inclusive proibindo o funcionamento de gráficas – o que só passou a ser permitido em 1808, com a transferência da sede do império para o Brasil. “O conhecimento científico gerado nos domínios coloniais era tratado como assunto sigiloso, que deveria estar concentrado apenas nas instituições científicas da metrópole”, afirma Kantor.

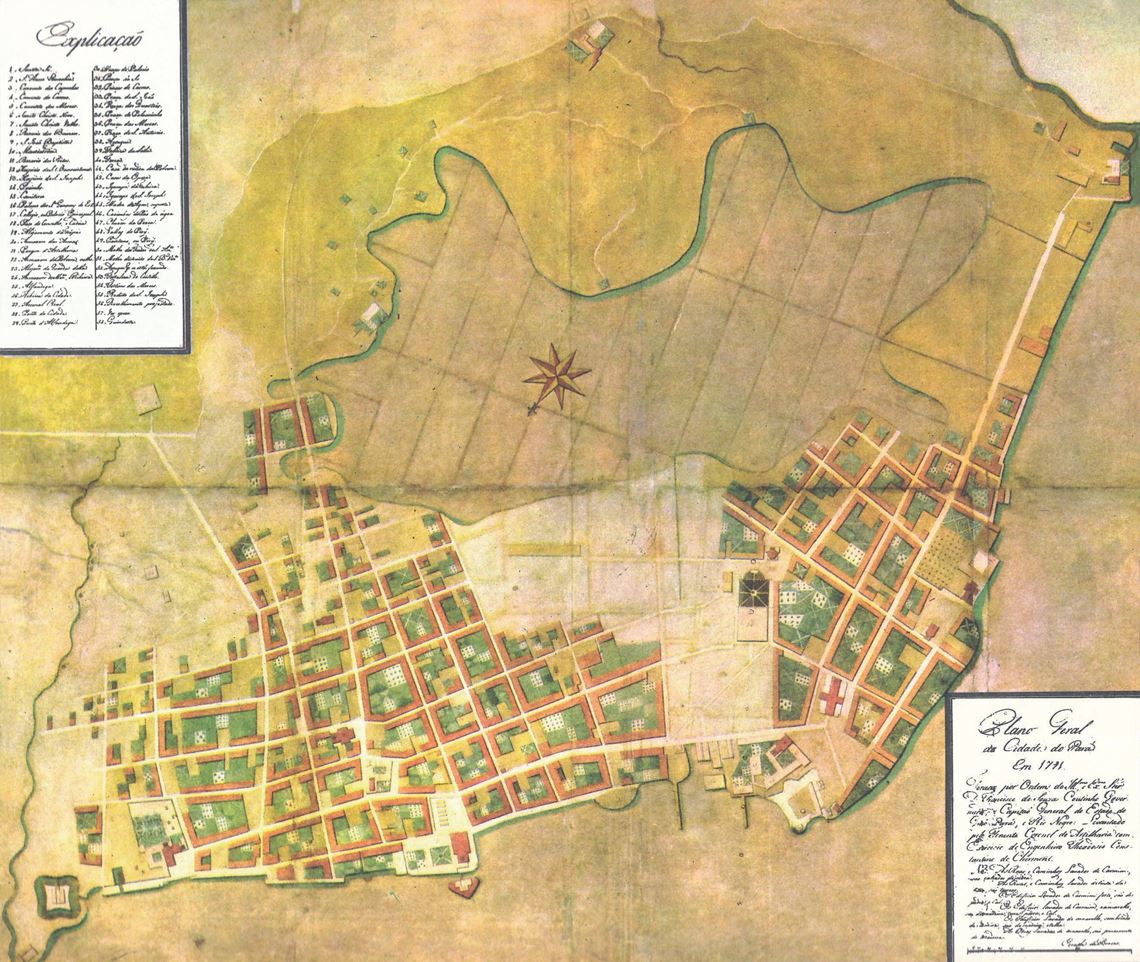

Domínio público / Acervo Arquivo Nacional

Durante as viagens de Ferreira também foram feitas cartografias de cidades, entre elas Belém…Domínio público / Acervo Arquivo NacionalEm alguns casos, o conhecimento gerado em expedições sequer circulava dentro do próprio império. É o caso dos textos redigidos durante a chamada Viagem Filosófica, comandada pelo naturalista baiano Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815). Ao longo de quase 10 anos, ele e sua expedição percorreram mais de 39 mil quilômetros, passando pelas capitanias do Grão-Pará, de São José do Rio Negro e de Mato Grosso. No trajeto, coletaram e desenharam plantas, animais e fósseis. Também mapearam o curso de vários rios e produziram documentação visual sobre a cultura material e hábitos das populações encontradas no percurso entre Belém e Cuiabá.

Os resultados da expedição, no entanto, não foram divulgados em periódicos científicos europeus, como se poderia esperar. “A documentação enviada a Portugal durante a viagem ficou desorganizada e encaixotada por muitos anos”, explica o historiador Breno Ferraz Leal Ferreira, que analisou a obra do naturalista durante estágio de pós-doutorado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp). “Somente começou a ser publicada a partir dos anos 40 do século XIX, num contexto completamente diferente. Parte dos produtos naturais remetidos a Lisboa foi confiscada pelos franceses no momento da ocupação napoleônica de Portugal, a partir de 1807, e levados às instituições científicas e museus franceses.”

Grande parte dos relatos feitos por Alexandre Ferreira permanece manuscrita até os dias de hoje. No texto “Observações gerais e particulares sobre a classe dos mamíferos” (1790), o naturalista reconhece os indígenas como pertencentes à espécie do Homo sapiens – utilizando a classificação científica moderna, proposta pelo taxonomista sueco Carl Lineu (1707-1778), no século XVIII. Tratava-se de atribuir uma “roupagem” moderna e científica, de acordo com os padrões da época, a uma visão anterior, que já colocava o indígena em condição subalterna. “Alexandre Ferreira defendia que os indígenas eram uma forma ‘inferiorizada’ do Homo sapiens, quando comparados aos europeus”, diz o historiador.

Embora considerasse que os nativos estavam em uma etapa primitiva de desenvolvimento – ou na “infância da sociedade” –, Alexandre Ferreira reconhecia a importância dos indígenas na obtenção de informações sobre recursos naturais e seus possíveis usos econômicos, médicos e dietéticos. Em seus escritos, o naturalista baiano chega a mencionar os nomes dos indígenas Cipriano de Souza e José da Silva, que ajudaram a preparar amostras de plantas “com habilidade” e, por isso, foram promovidos a alferes, antigo posto militar.

Conceição chama a atenção para a necessidade de se evidenciar a complexidade envolvida na construção do conhecimento. Como referência, a pesquisadora cita o historiador francês Kapil Raj, da L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), em Paris. “De acordo com Raj, a ciência não é resultado de um processo linear e unificado de conhecimentos, mas sim um sistema afetado por aspectos históricos relacionados com identidade cultural de seus produtores, práticas sociais, conjunturas políticas e habilidades cognitivas.”

Para a historiadora portuguesa Amélia Polónia, do Departamento de História, Estudos Políticos e Internacionais da Universidade do Porto, a narrativa histórica dominante, escrita pelos europeus, ocultou indivíduos e grupos que contribuíram para a evolução da ciência. Ela destaca o papel das mulheres na circulação do conhecimento no Império Português. “De maneira geral, mulheres portuguesas e de populações nativas atuaram como intermediárias entre o mundo da metrópole e o das colônias, integrando redes informais e auto-organizadas que faziam circular o conhecimento.”

Como exemplo, Polónia menciona a questão do parto. “Em 1567, deliberações eclesiásticas proibiram a presença de mulheres não católicas no parto de mulheres católicas. Na prática, porém, muitas cristãs deram à luz com a ajuda de parteiras que detinham conhecimentos advindos de sociedades orientais.” Ao mesmo tempo, diz Polónia, há relatos sobre mulheres portuguesas que atuaram como parteiras na Índia e aprenderam técnicas locais, que depois foram aplicadas na Europa. “Métodos abortivos baseados em saberes populares de lugares como Índia e China também influenciaram novas abordagens no mundo ocidental.”

Domínio público / Acervo Arquivo Nacional

…e elaboradas representações de aldeias, como a de CaboquenaDomínio público / Acervo Arquivo NacionalA construção de novos saberes em solo europeu muitas vezes se dava a partir de processos de reconfiguração do conhecimento tradicional que era produzido na colônia, observa o historiador brasileiro Fabiano Bracht, pesquisador da Universidade do Porto. “Falar de circulação não significa pensar apenas na disseminação ou transmissão de ideias. Trata-se de entender como uma produção local é reconfigurada a partir de embates próprios da luta para controlar determinado conhecimento e obter benefícios com ele”, diz Bracht, autor do livro Ao ritmo das monções: Medicina, farmácia, filosofia natural e produção de conhecimento na Índia portuguesa do século XVIII (Edições Afrontamento, 2019).

Um exemplo de reconfiguração do conhecimento é o livro Simplices sinicos medicinaes, do padre jesuíta António de Barros (1717-1759). A obra, na verdade, é uma versão em português de um documento chamado Ý Haoc, um termo vietnamita para “medicina”. Barros trabalhou como embaixador de missões portuguesas em Goa, na Índia, em Macau e em Beijing, na China. “É provável que tenha sido escolhido porque tinha conhecimentos avançados em algumas línguas orientais, entre elas o mandarim, a língua oficial da corte e da burocracia estatal chinesa.”

O manuscrito de Barros é muito mais do que uma simples tradução, pontua Bracht. “Ele apresenta mais de 500 ervas medicinais, não apenas segundo princípios da medicina oriental, mas também buscando relações com o que já se sabia sobre as plantas na Europa.” É o caso da acácia-falsa (Robinia pseudoacacia), uma planta da América do Norte introduzida na Europa no século XVII e, na Ásia, no século XVIII. O gênero botânico Acácia compreende 163 espécies, 52 nativas das américas, 83 africanas, 32 asiáticas e 9 australianas. “A maior parte das espécies tem espinhos, flores amarelas e raízes odoríferas. Por serem leguminosas, todas produzem vagens. As acácias eram conhecidas por suas propriedades medicinais na Europa, América, África e Ásia desde tempos imemoriais”, observa Bracht.

“O que Barros fez foi identificar similaridades entre as plantas, levando em consideração o sistema de classificação galênico baseado em propriedades ‘subjetivas’, como quente, frio, seco e úmido”, diz Bracht. Assim, sem levar em consideração aspectos morfológicos ou químicos (que ainda não faziam parte da ciência daquele tempo), mas sim os efeitos das plantas no tratamento de doenças, Barros considerou que uma planta conhecida pelos vietnamitas como Huinh cám pudesse ser uma acácia-falsa, classificando-a como sendo de propriedades quentes e adequada ao tratamento de doenças da bexiga, derivadas de causas “frias”.

Outro caso de circulação e reconfiguração do conhecimento no Império Português é o trabalho sobre plantas medicinais publicado pelo militar baiano Domingos Alves Branco Muniz Barreto (1748-1831) em finais do século XVIII, a partir de saberes indígenas. “O levantamento feito por ele é interessante porque não esconde a interação com as populações indígenas. Pelo contrário, Muniz Barreto deixa claro que foi por meio de trocas culturais que ele construiu o próprio conhecimento sobre a vegetação local”, diz Conceição.

De acordo com a historiadora, é possível observar, no trabalho do baiano, a presença das culturas europeia e indígena. “Ao mesmo tempo que ele cita, por exemplo, o trabalho de Lineu, também menciona o conhecimento de um indígena sobre determinada erva.” O trabalho de Muniz Barreto chegou até Portugal por meio de seus contatos na Academia das Ciências de Lisboa e com pessoas influentes ligadas ao poder central.

Para Kantor, da USP, estudos sobre os processos de construção de redes de transmissão e acumulação do conhecimento científico no período colonial podem ajudar a compreender desafios atuais enfrentados por Estados que passaram pela experiência colonial. “A cultura de coletar, observar e representar estatisticamente informações científicas distinguiu a geração de homens que reivindicaram e defenderam a ideia de um Estado brasileiro emancipado, a partir de 1822. Não por acaso, eles sabiam que o exercício da soberania política dependia da criação de instituições científicas autônomas.”

Projetos

1. Materia medica angolana: Processos de circulação, construção e reconfiguração de conhecimentos médicos em Angola na primeira metade do século XVIII (nº 18/11552-8); Modalidade Bolsa de Pós-doutorado; Pesquisadora responsável Iris Kantor (USP); Bolsista Gisele Cristina da Conceição Bracht; Investimento R$ 218.876,63.

2. Materia medica sinensis: Construção, circulação e reconfiguração de conhecimentos médico-farmacêuticos em Macau entre os séculos XVII e XVIII (nº 18/02259-5); Modalidade Bolsa de Pós-doutorado; Pesquisadora responsável Iris Kantor (USP); Bolsista Fabiano Bracht; Investimento R$ 161.702,38.

3. A grande cadeia do ser: O reino animal no olhar dos naturalistas viajantes portugueses e luso-americanos (1772-1818) (nº 16/23264-1); Modalidade Bolsa de Pós-doutorado; Pesquisadora responsável Leila Mezan Algranti (Unicamp); Bolsista Breno Ferraz Leal Ferreira; Investimento R$ 749.694,74.