Em 1934, um grupo de pesquisadores foi às ruas de São Paulo investigar as condições de vida dos trabalhadores da cidade e se surpreendeu com a realidade que encontrou. Uma imigrante italiana pediu ajuda para conseguir a doação de dois cestos de alimentos. Algumas famílias só aceitaram participar do estudo depois que os pesquisadores tiraram dinheiro do bolso para ajudá-las a comprar comida. Outras se negaram a cooperar porque temiam sofrer represálias dos patrões.

O levantamento foi uma iniciativa da então recém-criada Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, fundada em 1933. Entre as famílias que forneceram aos pesquisadores informações sobre rendimentos e despesas, 27% não ganhavam o suficiente com seu trabalho para garantir a cada integrante da família o consumo de 2.500 calorias diárias, na época considerado o mínimo necessário para a sobrevivência de um indivíduo.

A maioria conseguia comer o suficiente para repor suas energias, mas muitos tinham se endividado no comércio e poucos mantinham uma dieta equilibrada. “As rendas baixas obrigam as famílias operárias a escolher alimentos, considerados por elas maus, mas que se tornam os únicos possíveis de fornecer-lhes as energias necessárias”, afirmou o relatório final da pesquisa, publicado na Revista do Arquivo Municipal de São Paulo em junho de 1935.

O estudo foi coordenado pelo sociólogo norte-americano Horace Bancroft Davis (1898-1999), um dos primeiros professores contratados pela escola paulista, e teve impacto imediato, numa época em que o Brasil estava no início de sua industrialização e ainda discutia a melhor maneira de implementar leis de proteção social como a que criaria o salário mínimo.

Diário de Notícias (RJ) - Hemeroteca Biblioteca NacionalGetúlio Vargas assina o decreto de salário mínimo, em 1940Diário de Notícias (RJ) - Hemeroteca Biblioteca Nacional

“Os debates sobre o salário mínimo no Brasil sempre foram muito pautados pelo problema da subsistência”, observa o professor de economia Victor Cruz e Silva, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). “Outros países, como os Estados Unidos, já se preocupavam com a necessidade de compartilhar os ganhos de produtividade da economia com os trabalhadores, mas isso demorou a se tornar assunto aqui, porque ainda precisávamos garantir a eles condições básicas de sobrevivência.” O primeiro país a ter um salário mínimo fixado em lei foi a Nova Zelândia, em 1894.

Num artigo publicado em setembro no Journal of the History of Economic Thought, Cruz e Silva apontou o trabalho coordenado por Davis como o primeiro a aplicar métodos rigorosos de pesquisa e análise estatística ao estudo das condições de vida dos trabalhadores no Brasil. Os pesquisadores submeteram questionários a 221 famílias operárias e conseguiram que 75 delas anotassem em cadernetas informações minuciosas sobre seu consumo de alimentos, durante um período de três meses.

Na mesma época, médicos investigaram o regime alimentar de famílias pobres com questionários mais simples e obtiveram resultados semelhantes. O trabalho de maior repercussão, publicado em 1935 também, foi coordenado pelo pernambucano Josué de Castro (1908-1973), que em 1946 lançou o livro Geografia da fome. Ele constatou que os trabalhadores do Recife ingeriam em média 1.646 calorias por dia, muito abaixo do recomendado e metade da média observada por Davis em São Paulo, equivalente a 3.235 calorias por dia (ver Pesquisa FAPESP no 324).

Pouco depois, Samuel Harman Lowrie (1894-1975), outro sociólogo norte-americano que dava aulas na escola paulista, usou a metodologia de Davis para estudar a situação dos funcionários do serviço de limpeza pública de São Paulo. Ele reuniu informações de 306 famílias e fez um amplo levantamento sobre a evolução dos preços dos alimentos na capital, com base em registros da antiga Bolsa de Mercadorias de São Paulo e do órgão municipal que fiscalizava as feiras livres.

Lowrie concluiu que os servidores ganhavam o suficiente para sustentar uma família, mostrou que os preços dos alimentos estavam subindo mais rápido do que seus salários e recomendou que a prefeitura os reajustasse. Para Lowrie, era preciso não só corrigir essa defasagem, mas também atender a outras necessidades básicas e evitar que crianças e adolescentes deixassem a escola e ingressassem no mercado de trabalho precocemente para ajudar suas famílias.

Esses estudos, embora com amostras pequenas, contribuíram para os debates sobre o salário mínimo ao salientar três aspectos centrais, segundo Cruz e Silva: a insuficiência da renda de muitos trabalhadores para garantir uma dieta alimentar saudável, as diferenças regionais e a necessidade de um mecanismo que os protegesse contra a inflação dos preços dos alimentos.

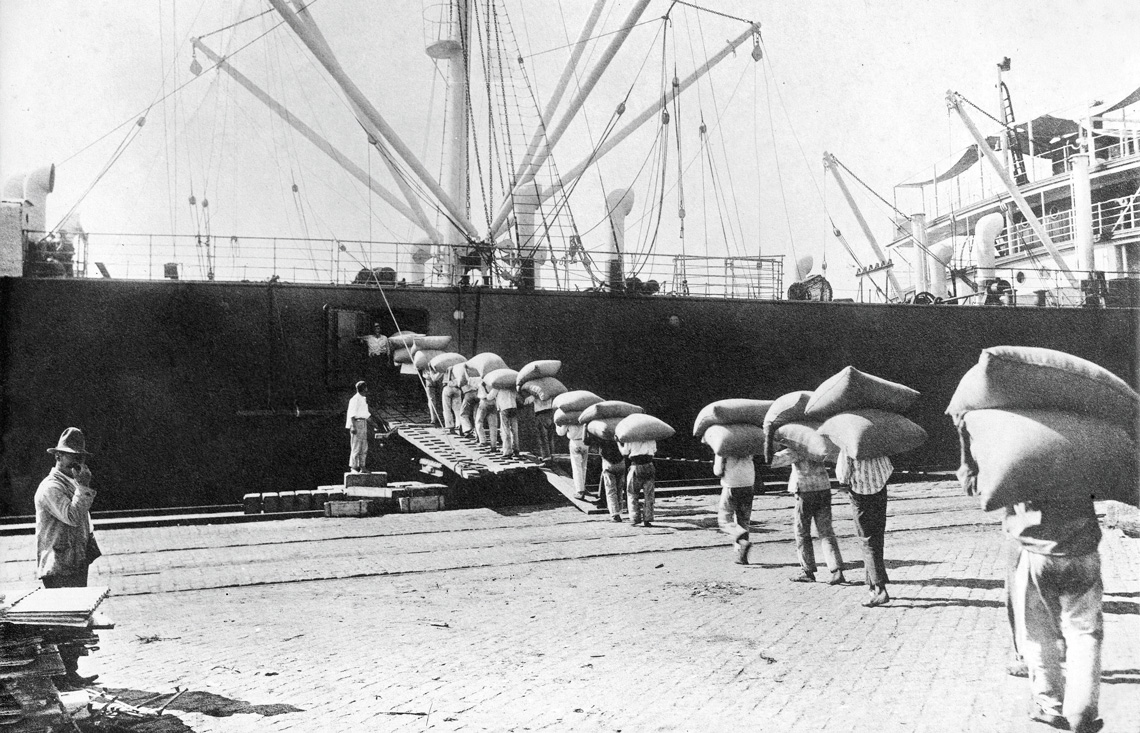

Guilherme Gaensly / Acervo Instituto Moreira SallesPorto de Santos, início do século XX: embarque de café, base da economia nacionalGuilherme Gaensly / Acervo Instituto Moreira Salles

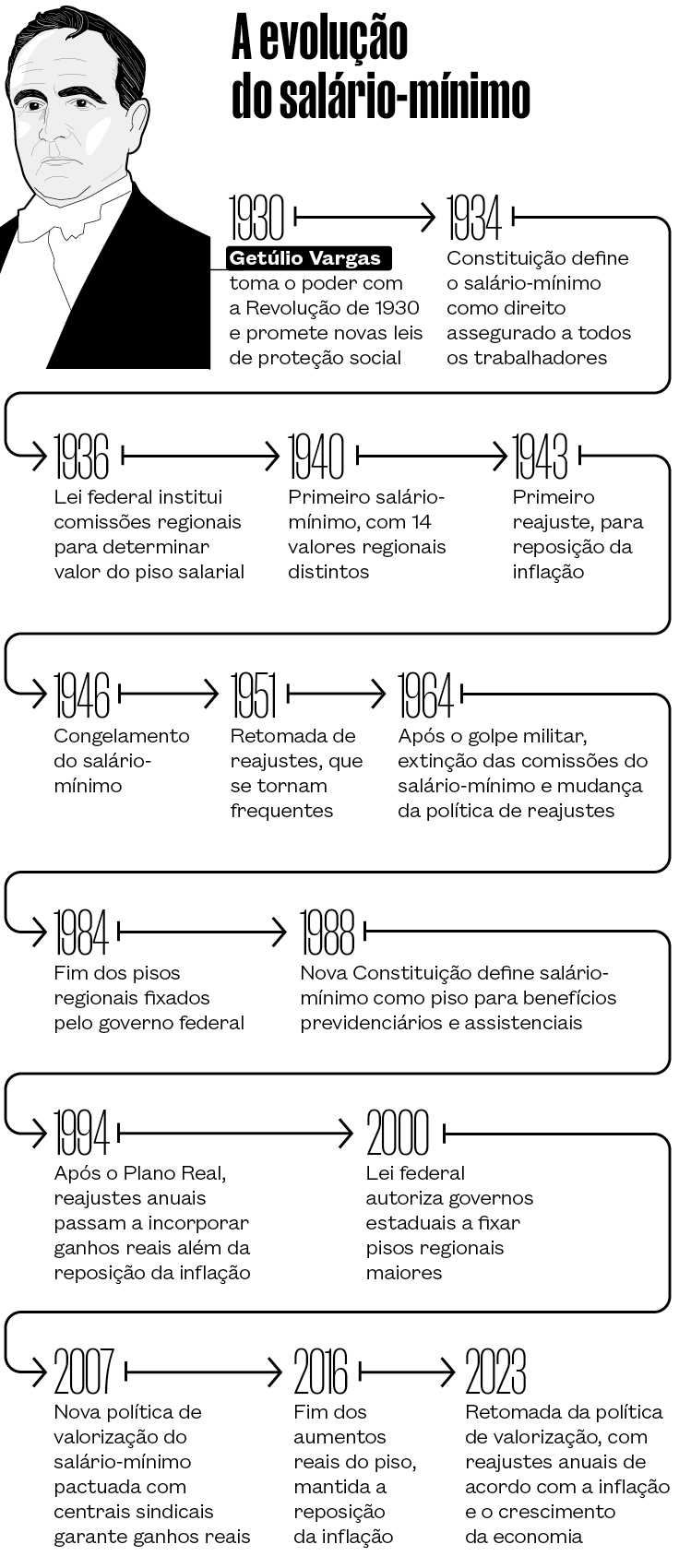

Getúlio Vargas (1882-1954) defendeu a instituição do salário mínimo no Brasil antes de assumir a chefia do governo provisório instalado pela Revolução de 1930, mas levou uma década para honrar o compromisso. A Constituição de 1934 incluiu o piso entre os direitos assegurados aos trabalhadores e o primeiro passo para implementá-lo foi dado em 1936, quando o Congresso aprovou uma lei com os procedimentos que precisariam ser seguidos para determinação do seu valor. Foram necessários anos de discussões até que ele finalmente saísse do papel, em maio de 1940.

“A pressão dos sindicatos nos centros urbanos era crescente, mas houve forte reação dos empresários e a turbulência política desse período levou Vargas a postergar a definição, enquanto se equilibrava entre os dois polos”, comenta o historiador Paulo Fontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), estudioso da história do movimento sindical no Brasil. O martelo só foi batido no Estado Novo (1937-1945), regime que deu a Vargas poderes ditatoriais e submeteu sindicatos de patrões e empregados a férreo controle governamental.

Segundo a Constituição de 1934, o salário mínimo deveria ser “capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador”. Lei de 1936 listou cinco delas: alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.

O Ministério do Trabalho organizou um inquérito censitário para averiguar as condições de vida no país e recolheu informações sobre rendimentos e gastos de 834 mil trabalhadores de baixa renda em mais de mil municípios. No cálculo das despesas com alimentação, foi considerada uma cesta composta por 13 produtos essenciais, listados por um decreto de 1938 – carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão francês, café em pó, banana, açúcar, óleo de cozinha e manteiga.

O censo mostrou que a renda era mais elevada nas capitais, onde o custo de vida também era mais alto, e indicou que as dificuldades dos trabalhadores eram maiores no interior do país. O rendimento médio per capita das famílias da amostra que moravam nas capitais era 56% maior do que o recebido pelas que viviam em áreas rurais e no interior. Gastos com alimentação consumiam 55% do orçamento doméstico nos grandes centros urbanos e representavam 68% do total nos rincões.

Biblioteca NacionalCortadores de cana em Campos dos Goytacazes (RJ), sem data: garantia de renda mínima só chegou aos trabalhadores do campo nos anos 1960Biblioteca Nacional

O decreto que fixou o primeiro salário mínimo em 1940 dividiu o país em 50 sub-regiões e estabeleceu 14 valores distintos. Em geral, a referência adotada foi a média dos salários que eram pagos a trabalhadores de baixa qualificação no mercado, conforme apurado pelo censo. Nas tabelas publicadas pelo governo, os pisos variaram de 90 mil-réis, válido para as áreas mais pobres no interior do Norte e do Nordeste, a 240 mil-réis, valor fixado para a cidade do Rio de Janeiro, então a capital do país. Não é possível saber se eram suficientes para suprir as necessidades básicas previstas pela legislação. Os pesquisadores do censo pediram que as pessoas estimassem seus gastos, mas não levantaram informações sobre preços de alimentos e outros itens, e o governo ainda não dispunha de estatísticas sobre isso.

Poucos tiveram acesso a esses valores, porém. A informalidade no mercado de trabalho era grande e a proteção só seria estendida efetivamente aos trabalhadores do campo nos anos 1960. “A novidade demorou a chegar para a maioria, especialmente os mais pobres”, afirma o professor de economia Thales Zamberlan Pereira, da Fundação Getulio Vargas (FGV) em São Paulo, que pesquisou as diferenças salariais entre as regiões do país no início do século XX. “Mesmo entre os operários da indústria, que eram mais organizados, as taxas de sindicalização ainda eram muito baixas nessa época, o que reduzia seu poder de barganha.”

A legislação estabelecia que o valor do salário mínimo poderia ser revisto pelas comissões regionais três anos depois, em 1943. Houve dois reajustes nesse ano, para compensar a inflação acumulada desde o início da década, mas o poder aquisitivo do piso logo voltou a ser corroído. A aceleração dos preços e a agitação sindical levaram o governo a promover reajustes mais frequentes a partir de 1951, quando houve nova recomposição do seu valor.

“O salário mínimo foi ganhando relevância na agenda trabalhista”, diz o economista Renato Perim Colistete, da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), que estudou a evolução dos salários, da produtividade e dos lucros na indústria brasileira na segunda metade do século XX. “Os sindicatos perceberam que o reajuste do piso induzia os patrões a aumentar também os salários de outras faixas acima do mínimo, premiando trabalhadores um pouco mais qualificados, e incorporaram isso às suas estratégias de negociação com as empresas.” Esse efeito continua a ser observado no Brasil nos dias de hoje, de acordo com várias pesquisas.

Após o golpe de 1964, os governos militares extinguiram as comissões tripartites da era Vargas, acabaram com os pisos regionais e arrocharam os salários por um bom tempo. A recuperação só ocorreu depois do Plano Real (1994) e foi intensificada a partir de 2007, quando uma nova política articulada pelo governo com as centrais sindicais garantiu ao piso salarial ganhos reais, além da reposição anual da inflação.

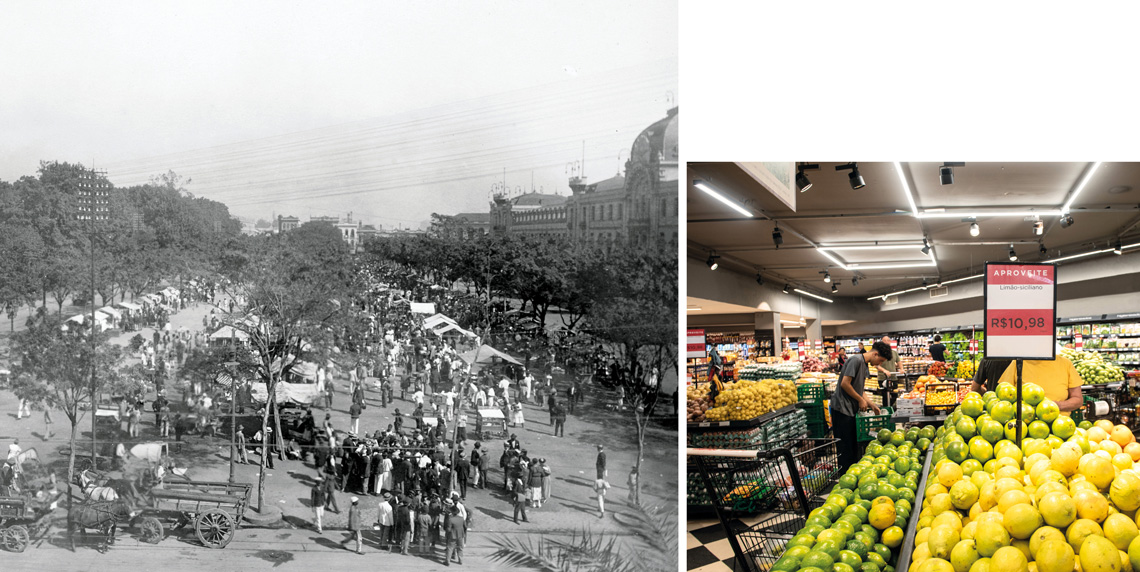

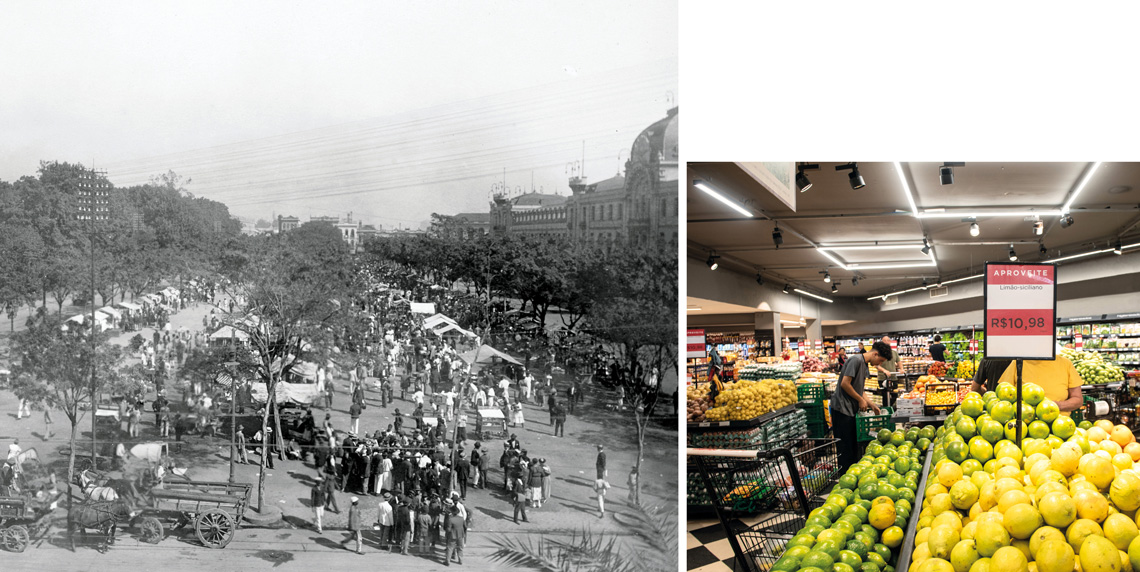

Domínio público / Acervo do Instituto Moreira Salles | Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESPFeira livre no Rio de Janeiro em 1923 e mercado atual em São Paulo: alimentação saudável e suficiente é uma das necessidades básicas a serem atendidas pelo salário mínimoDomínio público / Acervo do Instituto Moreira Salles | Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESP

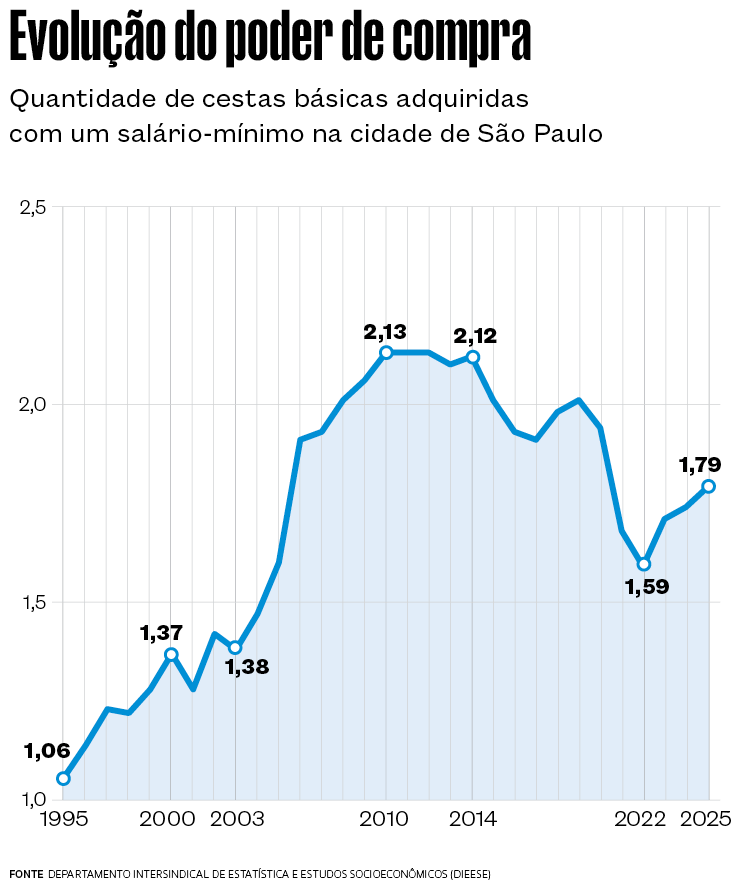

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor real do salário mínimo caiu pela metade entre 1986 e 1994. Nas três décadas seguintes, seu poder aquisitivo praticamente dobrou. Em 1995, um salário mínimo era suficiente para a aquisição de uma cesta básica de alimentos, composta pelos mesmos produtos listados pelo decreto de 1938, que continua vigente. O valor atual do piso, que foi reajustado em janeiro para R$ 1.518, permite comprar 1,8 cesta.

A política de valorização deu uma contribuição importante para a redução da desigualdade da renda no país, que caiu nesse período, sem produzir efeitos negativos relevantes no mercado de trabalho como muitos economistas temiam, preocupados com o encarecimento dos custos da mão de obra para as empresas. “Os melhores estudos disponíveis mostram que, mesmo nos períodos em que houve aumento do desemprego e da informalidade após os reajustes do salário mínimo, esse impacto negativo foi pequeno”, afirma o economista Miguel Foguel, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ligado ao Ministério do Planejamento, que avaliou os efeitos da política no mestrado, defendido na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em 1997, e em trabalhos posteriores.

A maior preocupação dos economistas hoje é com o aumento dos custos da política de valorização para os cofres do governo. “O crescimento econômico do início dos anos 2000 criou condições propícias para essa política, permitindo uma recomposição significativa do poder de compra do salário mínimo sem gerar inflação e outros efeitos negativos, mas ficou mais difícil sustentar os custos dessa política”, afirma o sociólogo Pedro Ferreira de Souza, do Ipea, autor de Uma história da desigualdade: A concentração de renda entre os ricos no Brasil (1926-2013) (Hucitec, 2018). A Constituição de 1988 ampliou o alcance do salário mínimo no Brasil ao defini-lo como piso para pensões e aposentadorias da Previdência Social e benefícios assistenciais pagos a idosos e deficientes físicos, não mais apenas uma referência para os trabalhadores da ativa. Estudos mostram que a vinculação produziu efeitos distributivos importantes, mas fez aumentar bastante o peso da Previdência no orçamento federal.