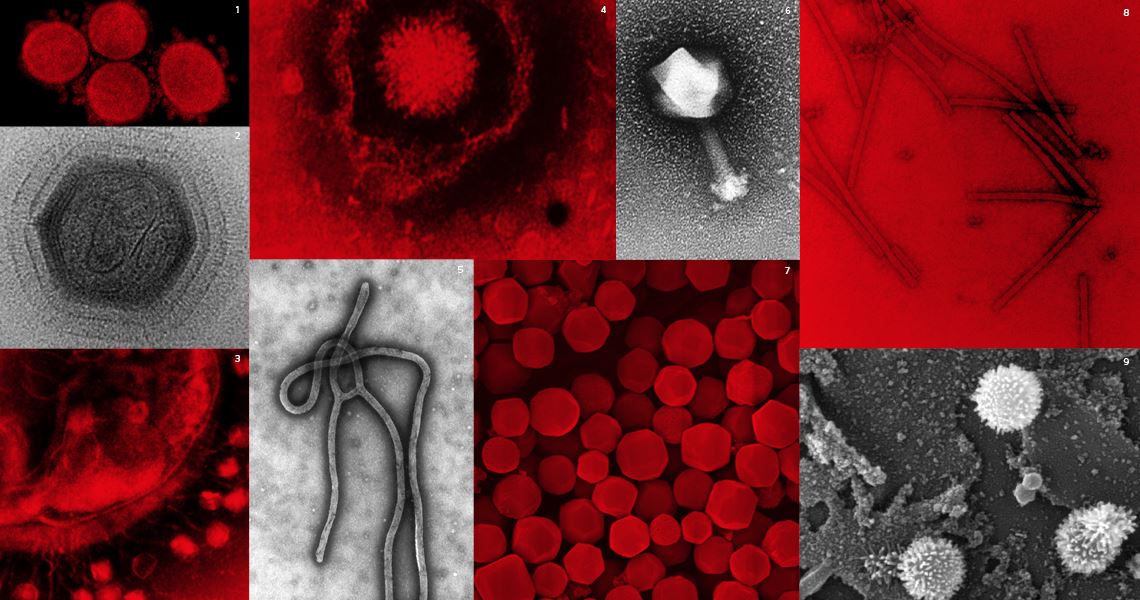

Há seis meses não se fala de outro assunto. Desde que foi identificado na China em dezembro de 2019, o novo coronavírus se tornou onipresente. Espalhou-se pelos principais centros urbanos do mundo, infectou ao menos 5 milhões de pessoas e deixou mais de 320 mil mortos, em uma pandemia que assusta pela velocidade de disseminação. Em pouco tempo, lotou hospitais, alterou os hábitos da população e o funcionamento das cidades. Não demorou e era encontrado até nas áreas mais remotas do planeta, de tribos indígenas no interior da Amazônia às terras altas e frias do Reino do Butão, nos Himalaias. O novo coronavírus, no entanto, é apenas uma das centenas de milhares – talvez milhões – de espécies de vírus que se estima existir e que, por causa dos sistemas de transporte modernos, conseguem se disseminar com uma agilidade impensável décadas atrás. Diante desse cenário, é interessante, melhor, importante, conhecer mais o que de fato são os vírus e como apareceram e se espalharam por todos os cantos da Terra esses seres tão diminutos, feitos basicamente de material genético e proteínas, às vezes capazes de causar doenças devastadoras.

Um trabalho recente ajuda nessa tarefa. Em um artigo publicado em março deste ano na revista Microbiology and Molecular Biology Reviews, um grupo internacional de virologistas criou o primeiro sistema amplo de classificação dos vírus e, ao reagrupar as espécies segundo o grau de semelhança genética, concluiu que eles surgiram ao menos quatro vezes nos 4,6 bilhões de anos de história do planeta. O primeiro aparecimento teria ocorrido antes de os primeiros seres vivos formados por células despontarem na Terra há pelos menos 3,5 bilhões de anos. Nas outras três vezes é provável que formas rudimentares de células já existissem.

Definir o parentesco entre os vírus pelo grau de proximidade genética pode parecer atualmente uma estratégia óbvia. Duas razões, no entanto, tornavam-na quase inviável até pouco tempo atrás. O número de vírus estudados e descritos é relativamente pequeno. O Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus (ICTV), órgão responsável por nomear os vírus e organizar o conhecimento sobre eles, tem catalogadas apenas 6.590 espécies. É quase nada diante dos quase 1,2 milhão de espécies já registradas pela ciência de organismos formados por células – esse grupo inclui bactérias, arqueias, protozoários, plantas e animais. Além do número reduzido de espécies conhecidas, os vírus têm um número pequeno de genes e poucos desses genes são comuns a diferentes espécies, o que dificulta a comparação e o estabelecimento do parentesco entre elas.

A situação começou a mudar nos últimos 15 anos com o aumento dos estudos de metagenômica, estratégia que permite analisar o material genético recuperado de amostras ambientais e não depende do isolamento e do cultivo de vírus em laboratório. Por meio dela, os especialistas já identificaram centenas de milhares de novas espécies de vírus, que aguardam para ser descritas. “Os trabalhos de metagenômica levaram à descoberta de espécies que preencheram muitas das lacunas na diversidade dos vírus, a virosfera, e permitiram aumentar a confiabilidade dos estudos evolutivos”, conta o virologista brasileiro Francisco Murilo Zerbini, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.

Zerbini integra o comitê-executivo do ICTV e é coautor da nova taxonomia, criada sob a coordenação de um dos mais respeitados especialistas em evolução de vírus, o biólogo russo Eugene Koonin, do Centro Nacional de Informação Biotecnológica (NCBI), dos Estados Unidos. Nela, os especialistas reorganizaram os vírus levando em conta dois critérios: o tipo de composto usado para armazenar as informações genéticas – a molécula de ácido ribonucleico (RNA) ou a de ácido desoxirribonucleico (DNA) – e o nível de semelhança entre certos genes compartilhados pelo maior número possível de vírus. Assim, chegou-se a um arcabouço amplo, coeso e robusto de classificação dos vírus, o primeiro desde que a existência desses agentes infecciosos foi proposta em 1898 pelo botânico holandês Martinus Beijerinck (1851-1931).

A nova classificação separa os vírus em quatro grandes grupos, chamados de domínios – esses quatro domínios se somariam aos dois outros em que estão distribuídos os seres vivos formados por células. O domínio é a oitava e mais abrangente das categorias taxonômicas. Abaixo dele estão reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que agrupam os seres por ordem crescente de semelhança. Um domínio inclui o maior número possível de espécies que compartilham apenas poucos traços em comum. Só para se ter uma ideia dessa vastidão, todos os seres vivos formados por células (bactérias, arqueias, protozoários, fungos, plantas e animais) integram dois domínios: o dos eucariotas, que reúne os organismos celulares que armazenam seu material genético em um compartimento chamado núcleo, e os procariotas, dos seres com células sem núcleo. Os vírus, por causa do alto grau de diversidade que têm entre si, tiveram de ser separados em quatro, ainda assim, um avanço em relação às tentativas anteriores de classificação, que já tentaram agrupá-los segundo a anatomia, o tipo de tecido pelos quais eram atraídos quimicamente ou pelo tipo de material genético.

No novo sistema de classificação, os vírus são agrupados nos domínios Riboviria, Monodnaviria, Varidnaviria e Duplodnaviria. O primeiro grupo inclui todos os vírus que armazenam as informações sobre sua estrutura e funcionamento – ou seja, seus genes – em uma molécula de RNA. “Muitos pesquisadores imaginam que a vida tenha surgido em um ambiente aquático no qual moléculas de RNA armazenavam a informação genética, o chamado mundo de RNA”, explica Zerbini. “Os vírus de RNA seriam descendentes desse mundo e teriam surgido antes dos organismos celulares.”

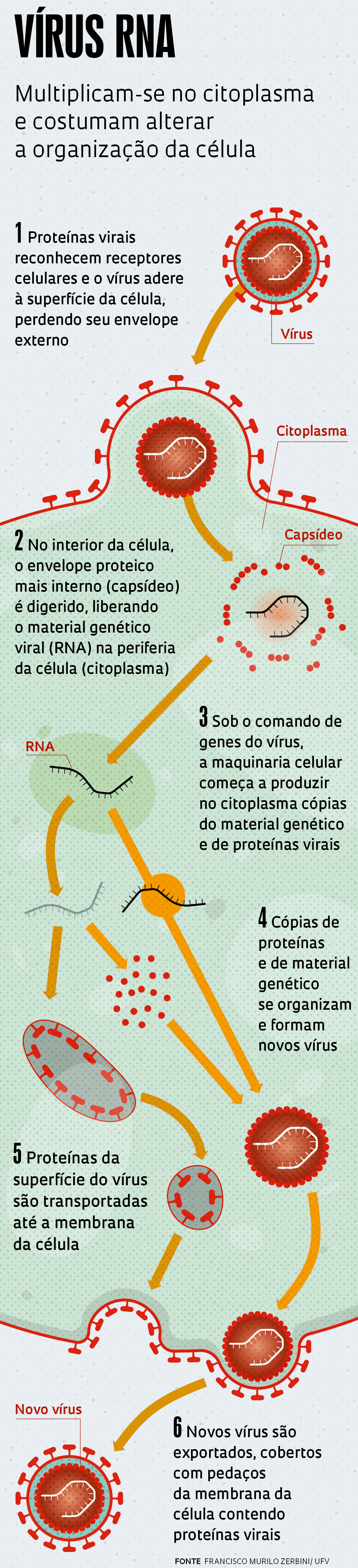

Estão nesse grupo, os vírus da hepatite, do resfriado, da gripe, da dengue, da Aids e também da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2. Composto pelas bases nitrogenadas adenina (A), citosina (C), guanina (G) e uracila (U), o RNA costuma ser encontrado na natureza na forma de uma fita simples, embora nos vírus essa fita também possa ser dupla. Ele é mais maleável e pode desempenhar mais funções biológicas do que um parente próximo: o DNA, que tem a base timina (T) no lugar da uracila e é encontrado como fita simples ou dupla. O DNA funciona apenas como uma espécie de manual de instruções de como produzir um novo vírus, uma célula ou um organismo multicelular. Já o RNA pode desempenhar esse papel, mas também pode funcionar como uma enzima, acelerando reações químicas; ou como um mensageiro, que traduz e leva a receita de como fazer proteínas até as fábricas de proteínas das células.

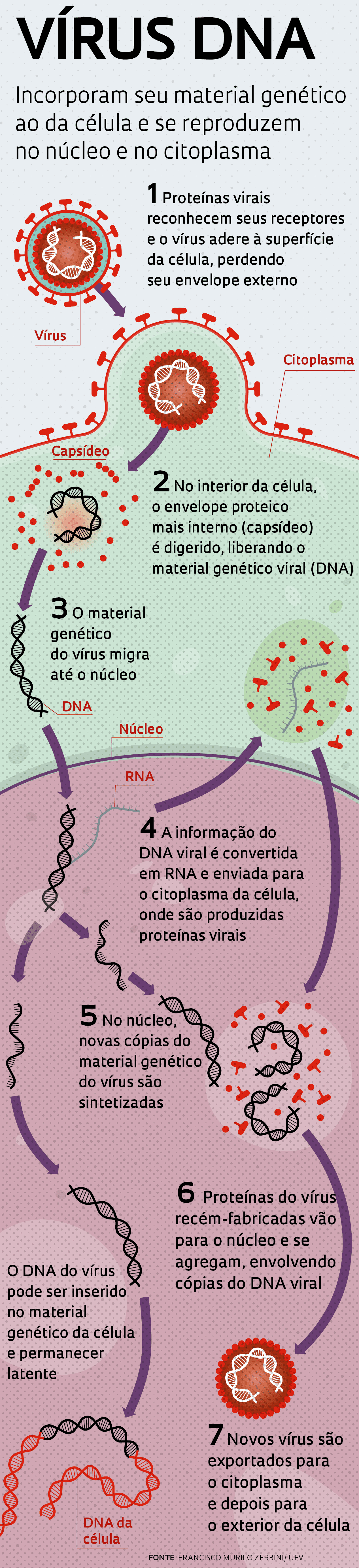

Os vírus distribuídos pelos outros três domínios guardam as informações genéticas na forma de DNA: em uma fita simples, caso dos Monodnaviria, ou em fita dupla, como nos seres formados por células, como ocorre com os Varidnaviria e os Duplodnaviria – o que distingue os dois últimos é uma proteína do capsídeo, o envoltório que protege o material genético.

A existência desses quatro domínios permite aos pesquisadores tirar uma conclusão sobre a história evolutiva dos vírus. Ela indica que cada um desses grupos é composto de espécies que descendem de um ancestral comum, que teria existido bilhões de anos atrás. Como são quatro domínios, teriam existido quatro ancestrais, que, por terem características genéticas bem distintas, devem ter surgido em momentos diferentes. “Os dados disponíveis até o momento indicam que, com base nas relações evolutivas, não é possível unificar todos os vírus em uma só categoria nem inferir que tenha existido um ancestral comum a todos os vírus”, conta Zerbini.

A ocorrência de múltiplos surgimentos, aliás, é outra característica que diferencia os vírus dos seres formados por células. Análises de cerca de 350 genes comuns aos organismos celulares (da bactéria da tuberculose às samambaias; das amebas aos gorilas-das-montanhas) indicam que todos descendem de um ancestral comum, um ser unicelular que existiu entre 3,5 e 4,5 bilhões de anos atrás.

Os vírus quase sempre são colocados em um grupo à parte dos seres vivos formados por células. Por esse motivo, alguns virologistas dizem que eles costumam ser definidos pela negação: não são bactérias, não são fungos, não são plantas e muito menos animais. Mas nem sempre foi assim.

Martinus Beijerinck, o botânico holandês que usou pela primeira vez o termo vírus para nomear um agente infeccioso, supunha que eles fossem vivos. Ele repetiu experimentos feitos em 1892 pelo botânico russo Dmitri Ivanovsky (1864-1920), que havia filtrado um extrato de folhas doentes de tabaco usando um material de poros muito finos, capazes de reter as menores formas de vida conhecidas à época (fungos e bactérias). Assim como o russo, Beijerinck constatou que o líquido remanescente era capaz de causar doença e que o agente patogênico nele contido se reproduzia em células em proliferação. Em uma apresentação feita em 1898 à Academia de Ciências de Amsterdã, chamou o líquido de fluido vivo contagioso ou vírus (veneno ou toxina, em latim) e afirmou que continha um agente infeccioso de natureza desconhecida.

A caracterização posterior desses agentes mostrou que eram feitos de proteínas e uma proporção pequena de ácidos nucleicos – RNA ou DNA, os componentes dos genes. Proteínas e ácidos nucleicos, ao lado de açúcares e gorduras, formam os quatro grupos de componentes químicos comuns a todos os organismos celulares. Embora tivessem dois deles, os vírus foram por algum tempo considerados apenas estruturas proteicas, o que parece ter contribuído para se dizer que não eram vivos.

Um exemplo famoso de exclusão dos vírus da esfera da vida é a representação de como os seres vivos se interrelacionam, a chamada árvore da vida, proposta nos anos 1970 pelo biólogo norte-americano Carl Woese (1928-2012), que só representa os seres formados por células.

Especialistas como Koonin, que consideram os vírus vivos, julgam que parte do preconceito se deve ao fato de eles terem sido estudados por muito tempo apenas fora das células, quando estão inertes. Um fato incontestável para biólogos, em geral estudiosos dos seres formados por células, e também para os virologistas é que os organismos formados por células foram as primeiras formas de vida autônoma a surgir no planeta.

Células são bolsas microscópicas delimitadas por uma camada dupla de um tipo de gordura fluida (lipídios) contendo proteínas incrustadas. Só as células são equipadas com os componentes necessários para realizar, sem auxílio externo, três fenômenos quase sempre associados à ideia de vida: ter capacidade de gerar energia, de se reproduzir e de acumular alterações que podem ser passadas a gerações futuras – ou seja, evoluir. Os vírus, independentemente de quando e quantas vezes tenham surgido, até acumulam alterações genéticas muito mais rápido do que os outros organismos, mas só obtêm energia e sintetizam novas cópias de si próprios se estiverem no interior de uma célula, quase sempre escravizada. Longe das células, são inertes e inofensivos.

“Os vírus estão na fronteira entre o vivo e o não vivo, no limiar em que a química se transforma em vida”, afirma o virologista Eurico Arruda, da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. Especialista em vírus que causam doenças respiratórias, Arruda recentemente constatou que o vírus influenza (da gripe) não se aloja apenas nas células que revestem o nariz, a boca, a garganta e a árvore respiratória. Ele infecta também células do sistema de defesa que povoam as amídalas (tonsilas) e adenoides, estruturas localizadas na garganta que integram o sistema imune, segundo artigo publicado este ano no Journal of Virology. Ali, o influenza A pode permanecer silencioso por longos períodos, mas ainda capaz de causar infecção. “Os vírus são parasitas bioquímicos elegantíssimos, capazes de se infiltrar no centro de comando das células e usar o aparato celular para se propagar e evoluir, causando efeitos biológicos. Para mim, isso é vida”, pontua.

Os virologistas muitas vezes consideram a questão inoportuna ou sem importância. O biólogo francês André Lwoff (1902-1994), um dos criadores do ICTV e ganhador do Nobel de Medicina ou Fisiologia de 1965 por explicar como os vírus inseriam seu material genético no DNA de bactérias, afirmou em entrevistas que a pergunta não interessava ou que considerá-los vivos ou mortos era uma questão de gosto. Outros são mais pragmáticos. Afirmam que, dentro das células, os vírus são vivos. Fora são mortos. E tem ainda gente como o biólogo francês Patrick Forterre, do Instituto Pasteur, em Paris, para quem o problema estaria na definição de vida e organismo, que deveriam ser ampliadas para descrever melhor o que se encontra na natureza.

Um dos argumentos é a abundância dos vírus, que estão em todos os ambientes. Estudos genômicos sugerem que a quantidade de vírus no planeta supera muito a dos outros seres vivos juntos. Segundo análises de amostras de água do mar, existem de 3 milhões a 100 milhões de cópias de vírus em apenas um mililitro. Extrapolado para todos os oceanos, chega-se a um total inimaginável de 1031 exemplares de vírus, número 10 bilhões de vezes maior do que o total de estrelas no Universo. Um cálculo publicado em 2005 na revista Nature pelo virologista Curtis Suttle, da Universidade de Colúmbia Britânica, no Canadá, informa que, colocados um ao lado do outro, esses vírus preencheriam quase 100 vezes o diâmetro da Via Láctea, apesar de serem submicroscópicos – têm de 30 a 600 nanômetros de diâmetro. “Por infectarem e muitas vezes matarem as algas microscópicas, os vírus podem reduzir em 3% a 4% a produção de oxigênio nos oceanos”, conta o virologista Fernando Spilki, da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul. “Eles estão entremeados à teia da vida e ao funcionamento do planeta”, explica Spilki, especialista em doenças virais transmitidas pela água e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV).

Incapazes de existir por conta própria, os vírus são hóspedes por excelência e estão onde quer que haja vida. Infectam bactérias, arqueias, protozoários, plantas e animais – e certas espécies de vírus só se reproduzem na presença de um vírus de outra espécie. Apesar de o número pequeno catalogado pelo ICTV, alguns cálculos sugerem que 320 mil espécies de vírus podem infectar células de mamíferos.

A partir do momento em que penetram na célula, os vírus assumem o comando com mais ou menos sutileza. Os vírus de DNA costumam ser mais gentis, como um hóspede educado que se instala em um quarto e usufrui do que está à disposição. Nas células de mamíferos, em geral, seu material genético migra até o núcleo e, em alguns casos, se incorpora ao DNA celular. Podem permanecer dormentes por longos períodos ou já de saída usar a maquinaria celular para fazer cópias do seu material genético e de suas proteínas.

Os vírus de RNA, por sua vez, têm a vantagem de nem sempre precisar chegar ao núcleo. As informações para sua replicação já se encontram em uma linguagem pronta para ser lida pelas ferramentas da célula que duplicam o material genético e produzem proteínas. Eles, no entanto, costumam obrigar as células a reorganizarem seus recursos. “São como um hóspede voluntarioso que chega para passar uma noite e na manhã seguinte mudou todos os móveis de lugar”, conta Zerbini, fazendo referência a um artigo publicado em 2010 na revista Cell por Nolwenn Jouvenet, hoje pesquisadora do Instituto Pasteur, em Paris, e Sanford Simon, da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos.

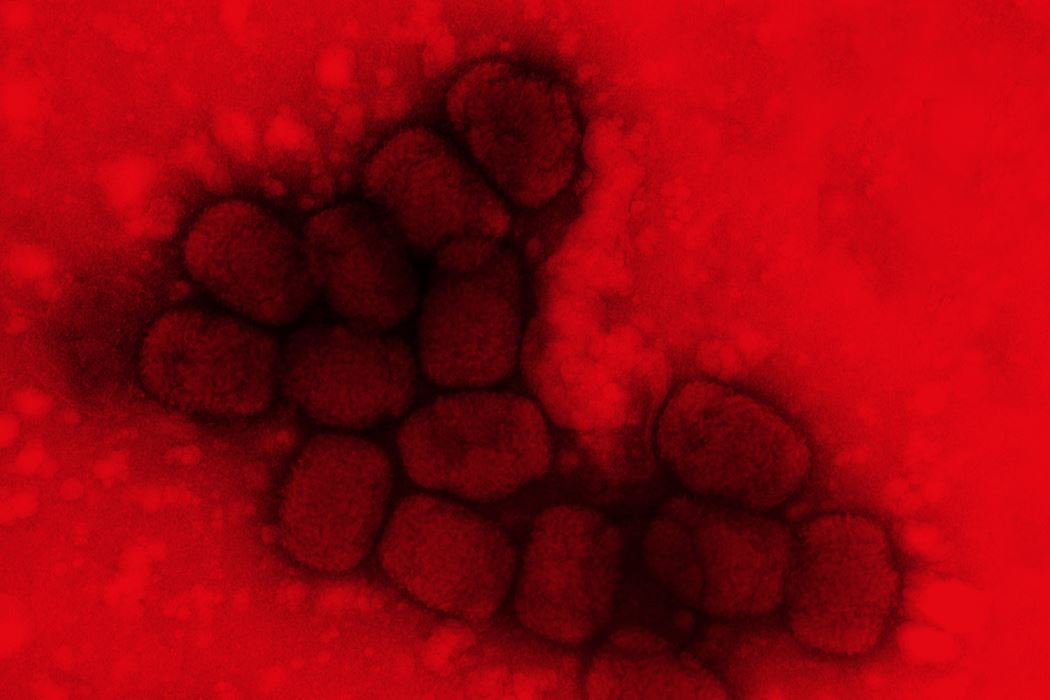

Esse modo de ação, apesar das exceções, ajuda a entender por que os vírus de RNA costumam provocar doenças mais graves, como a poliomielite, o sarampo, a raiva, a Aids, a Covid-19 ou a febre hemorrágica causada pelo Ebola. A despeito da agressividade dos vírus de RNA, um dos vírus mais letais para a humanidade tinha DNA como material genético: o vírus da varíola, que matou cerca de 300 milhões de pessoas somente no século passado.

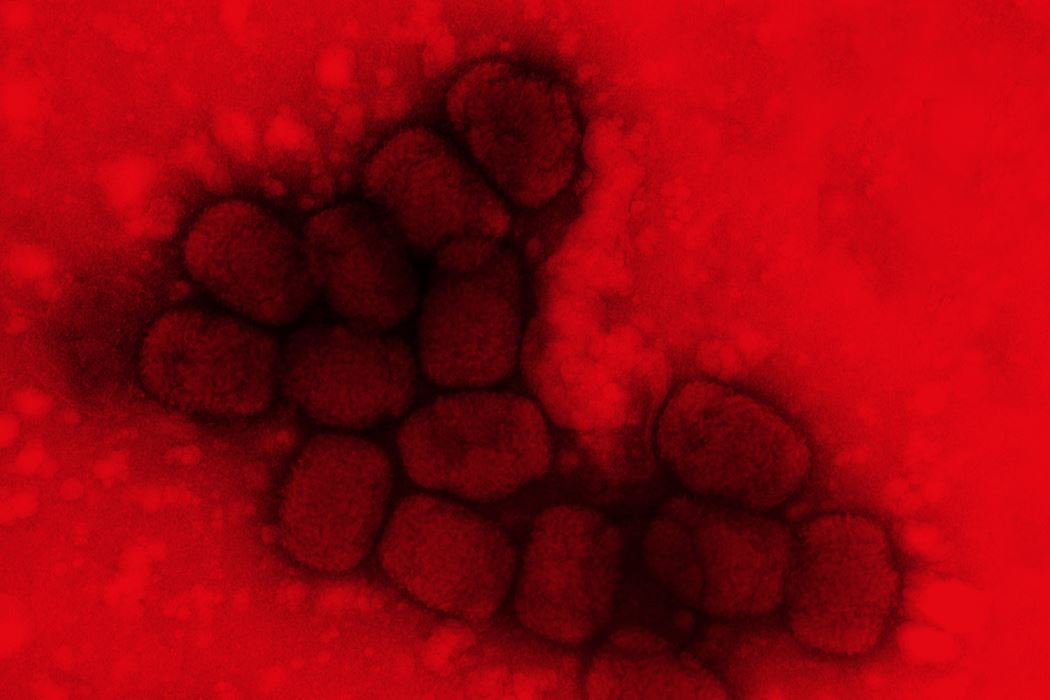

Fred Murphy / CDC

Aglomerado de cópias do vírus da varíola, doença que matou cerca de 300 milhões de pessoas no mundo durante o século XX

Fred Murphy / CDCOs vírus que causam doenças humanas são de longe os mais estudados, embora sejam relativamente poucos (por volta de 250 espécies). Em muitas situações, porém, os vírus nem sempre são nocivos e podem até contribuir para a sobrevivência do hospedeiro ou ainda ser usado de modo a beneficiar o ser humano. Em um artigo publicado em 2007 na revista Science, a equipe da bióloga norte-americana Marilyn Roossinck, então pesquisadora da Fundação Samuel Roberts Noble, descreveu uma associação mutuamente benéfica entre um vírus, um fungo e uma planta encontrados em solos com temperatura de até 65 graus Celsius do Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos. Roossinck e seu grupo encontraram na gramínea Dichanthelium lanuginosum o fungo Curvularia protuberata, com o qual convive em harmonia. Em testes em laboratório, o grupo constatou que o fungo e a planta só suportavam o calor por causa de uma proteína do vírus que infectava o fungo. O vírus possibilitava a sobrevivências dos hospedeiros que, em troca, permitiam a multiplicação controlada do fungo, em uma relação que os biólogos chamam de mutualismo.

Em outras situações, apenas um dos hospedeiros é beneficiado. É o que ocorre com as vespas parasitas das famílias Braconidae e Ichneumonidae. Esses insetos se reproduzem depositando os ovos em lagartas, que servem de alimento para suas larvas. As larvas só sobrevivem ao sistema de defesa das lagartas por causa de um vírus encontrado no ovário da vespa. Quando ela injeta seus ovos, infecta a lagarta com esse vírus, o Polydnavírus, que inibe o funcionamento do sistema imune. “Essa interação entre o vírus e a vespa levou a se adotar a disseminação do inseto como forma de fazer o controle biológico de lagartas que atacam plantações de cana-de-açúcar”, conta o virologista Bergmann Ribeiro, da Universidade de Brasília (UnB), especialista em vírus que atacam a lagarta de mariposas e borboletas, os baculovírus. Já faz algumas décadas esses vírus são aspergidos em lavouras de soja como forma de controlar pragas.

Os virologistas dizem que, vivos ou não, os vírus influenciaram de modo importante a vida no planeta. Um motivo é a forma como muitos deles interagem com as células de seus hospedeiros: seja introduzindo novos genes, seja ajudando no intercâmbio de genes entre espécies distintas, ao saltar de uma para outra. O sequenciamento do genoma humano, por exemplo, revelou que 8,3% dos genes de nossa espécie são de origem viral. Outro fator que contribui para aumentar a diversidade é que os vírus replicam seu material genético rapidamente e com menos controle sobre os erros, o que favorece o acúmulo de mutações que podem ser transmitidas às gerações seguintes.

Os vírus são os grandes causadores de epidemias. Apenas neste século já são cinco: três por coronavírus, uma por zika e outra por ebola. Por essa razão e pelo fato de eles serem muitos e muito diversos, os especialistas recomendam há tempos que se mantenha o olho nos vírus. No trabalho em que fizeram o levantamento dos vírus causadores de doenças nos seres humanos, publicado em 2012 na revista Philosophical Transactions of the Royal Society of London, o zoólogo Mark Woolhouse e seus colaboradores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, deixaram um alerta. “Parece inevitável que novos vírus continuem a surgir nos seres humanos”, escreveram. “Por esse motivo, é necessário que se crie um sistema eficaz de vigilância global para novos vírus”.

Projetos

1. Replicação e efeitos celulares de rinovírus em tecidos linfoides. (nº 18/25605-6); Modalidade Auxílio Regular à Pesquisa; Pesquisador responsável Eurico de Arruda Neto (USP); Investimento R$ 182.909,72

2. Infecção de tecidos linfoides por vírus influenza (nº 15/25975-0); Modalidade Bolsa de Doutorado; Bolsista Ítalo de Araújo Castro; Pesquisador responsável Eurico de Arruda Neto (USP); Investimento R$ 234.032,57

Artigos científicos

KOONIN, E. V. et al. Global organization and proposed megataxonomy of the virus world. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 4 mar. 2020.

CASTRO, I. A. et al. Silent infection of B and CD8 + T lymphocytes by influenza A virus in children with tonsillar hypertrophy. Journal of Virology. 16 abr. 2020.

JOUVENET, N. e SIMON, S. M. Viral houseguests undertake interior redesign. Cell. v. 141, n. 5, p. 754-756. 28 mai. 2010.

SUTTLE, C. A. Viruses in the sea. Nature. v. 437, p. 356-61. 14 set. 2005.

Márques, L. M. et al. A Virus in a fungus in a plant: three-way symbiosis required for thermal tolerance. Science. v. 315, p. 513-5. 26 jan. 2007.

WOOLHOUSE, M. et al. Human viruses: discovery and emergence. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. v. 367, n. 1604, p. 2864-71. 19 out. 2012.

Republicar