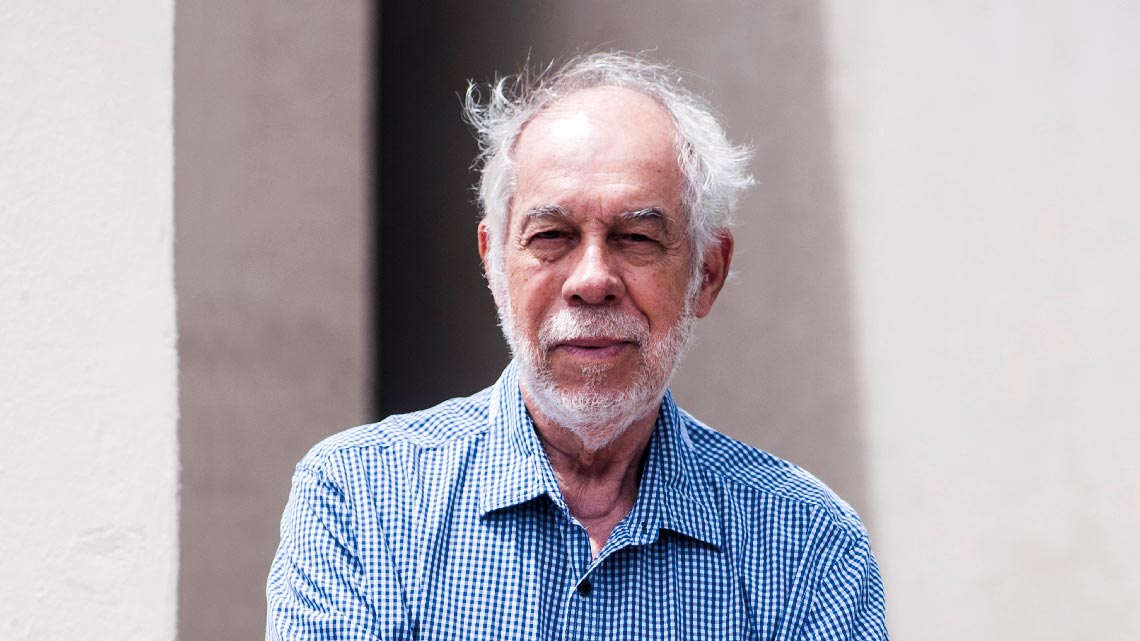

No currículo do bioquímico Jorge Almeida Guimarães, de 84 anos, transparece um pesquisador de perfil irrequieto. Em um país em que a mobilidade acadêmica é baixa, foi professor de cinco diferentes universidades federais – a Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a de São Paulo (Unifesp), a Fluminense (UFF), a do Rio de Janeiro (UFRJ) e a do Rio Grande do Sul (UFRGS) –, com passagens ainda pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Por três décadas, atuou também como gestor de organizações de ciência e tecnologia como o Centro Brasil-Argentina de Biotecnologia (CBAB) e a Comissão Nacional de Biossegurança (CTNBio), em agências de financiamento da pesquisa científica como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e em uma de fomento à inovação empresarial, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) – isso, em todos os governos desde o de Fernando Collor, incluindo os de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Especialidade

Biologia molecular

Instituição

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Formação

Graduação em medicina veterinária na UFRRJ, doutorado em biologia molecular na Escola Paulista de Medicina (Unifesp)

Produção

197 artigos científicos, 1 livro, 28 capítulos de livro

Além de incomum, a trajetória de Guimarães é totalmente inesperada. Um dos nove filhos de um casal de camponeses de Campos de Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, ele foi criado em uma propriedade rural e só frequentou a escola depois dos 10 anos. Aproveitou uma oportunidade rara que encontrou no caminho – a disputa por uma vaga em uma escola técnica agrícola próxima ao assentamento em que vivia com a família – e transformou-a em porta de entrada para uma graduação em veterinária e uma carreira na área de bioquímica, com destaque para a química de proteínas.

Em setembro do ano passado, ele deixou a presidência da Embrapii após sete anos no comando da agência que financia projetos em empresas por meio de unidades instaladas em universidades e centros de pesquisa. Pouco antes incumbiu um time de pesquisadores de produzir um livro, Ciência para prosperidade sustentável e socialmente justa (Embrapii, 2022), que enumera desafios do país no campo da ciência, tecnologia e inovação. Aposentado na UFRGS desde 2008, seguiu orientando alunos nos programas de pós-graduação em biologia celular e molecular e em educação em ciências da universidade, e no mestrado profissional de pesquisa clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na entrevista a seguir, Guimarães revisita sua trajetória.

Como um filho de camponeses entrou para a carreira acadêmica em uma época em que pouca gente fazia esse caminho no Brasil?

Não havia muita expectativa para uma pessoa como eu. Meu pai nunca foi à escola. Aprendeu a ler e escrever com a minha mãe, que só fez o curso primário. Tínhamos uma vida de roça. Minha mãe teve nove filhos e só eu e uma irmã dez anos mais nova tivemos formação superior. Minha mãe teve tuberculose depois que eu nasci. A penicilina tinha acabado de ser lançada e meu pai gastou toda a reservazinha de dinheiro – que não era muita – para salvá-la. Só que ele ficou quebrado. Tinha um armazém e uma propriedade pequena e teve que se desfazer. Dois dos meus irmãos mais velhos tinham ido para o Rio de Janeiro e convenceram meus pais a segui-los. Meu pai arrumou emprego na prefeitura, mas não se adaptava. Nesse período, no final da Segunda Guerra Mundial, ele soube que o Getúlio Vargas tinha feito um grande projeto de reforma agrária, na região de Itaguaí, entre o antigo Distrito Federal e o estado do Rio, para assentar famílias de imigrantes japoneses e dar de presente para ex-pracinhas que voltaram da Segunda Guerra. Meu pai foi lá e convenceu um ex-pracinha a ser meeiro da propriedade dele. Foi assim que a gente começou: meu pai, minha mãe e eu para plantar, cultivar e colher a lavoura. Só que não tinha escola perto. Depois de um ou dois anos, houve uma ampliação do loteamento e meu pai ganhou um sítio. Já tinha 10 anos quando ele decidiu que eu devia ir para a escola.

Não era ainda alfabetizado?

Meu pai me ensinou o essencial em matemática: peso das coisas, tamanho, volume. Mas não em letramento. A escola mais próxima era a “Ponte dos Jesuítas” e ficava em Santa Cruz, do lado do Distrito Federal – nós estávamos no estado do Rio. Tinha um rio que separava uma região da outra. De vez em quando, o nosso riacho, chamado rio São Francisco, enchia e derrubava a ponte precária. Para eu ir à escola, tinha que atravessar o rio a nado. Fiz ali todo o curso primário. Eu era um excelente aluno de matemática. No loteamento, tinha agrônomos do Ministério da Agricultura e um deles contou ao meu pai que o governo estava abrindo uma universidade rural perto dali que tinha uma escola técnica e ele devia me mandar para lá. Era a Escola Agrotécnica Ildefonso Simões Lopes, a qual tinha uma competição enorme. Funcionava em modelo de escola militar, e com todo o amparo: comida, roupa, calçado, dormitório, disciplina, esporte, trabalho rural. Eu competi, passei e fiz os quatro anos do antigo ginasial em regime de internato. Logo em seguida abriu o nível técnico, equivalente ao antigo curso científico. Fiz então sete anos como estudante full time em regime de internato. A matéria que mais me interessava era química.

O senhor se graduou em medicina veterinária, nunca exerceu a profissão. Por que escolheu a veterinária?

Na então Universidade Rural do Brasil, hoje UFRRJ, tinha só dois cursos superiores: agronomia e veterinária. Era e ainda é um campus belíssimo, cópia do modelo das universidades rurais americanas. Mas, para fazer química, eu teria que sair da Rural e minha família não tinha como me manter. Foi aí que eu descobri um professor de bioquímica do curso de veterinária: Fernando Braga Ubatuba. Foi o meu mentor científico. Muitos anos mais tarde, levei-o para trabalhar em meu laboratório quando eu era professor na UFRJ. Ficou comigo até falecer.

Como chegou até ele?

O Ubatuba era médico e bioquímico e conhecido como um pesquisador de primeira linha, formador de recursos humanos. Também era pesquisador no Instituto Manguinhos, hoje Fiocruz. O único lugar em que ele dava aula, em tempo parcial, era na Rural, na veterinária. A bioquímica era um caminho parecido com a química. Fiz o vestibular para veterinária, que, além das provas escritas, incluiu exame oral com quatro catedráticos na banca. Ele estava lá e me perguntou: “Por que você vai fazer veterinária?”. Respondi: “Porque quero trabalhar com o senhor”. Passei e, quando terminou o primeiro semestre, ele abriu uma oportunidade para todos os estudantes, nas férias. “Só que tem que ir trabalhar lá em Manguinhos, no meu laboratório”. Íamos eu e um colega. A gente saía cedo da Rural, pegava um ônibus até Campo Grande, um trem até a Central do Brasil e um ônibus até a Fiocruz. Isso o mês de julho todo. No segundo semestre me tornei monitor. Fiquei com ele os quatro anos do curso de veterinária.

De vez em quando, o nosso riacho enchia e derrubava a ponte precária. Para eu ir à escola, tinha que atravessar o rio a nado

E seu primeiro contato com a prática científica, como foi?

Defronte à área da Universidade Rural tinha o que na época se chamava Instituto de Pesquisa Agropecuária do Ministério da Agricultura, hoje Embrapa. Dois veterinários alemães trabalhavam ali com plantas tóxicas e deficiências minerais em animais. Eles convenciam o fazendeiro a sacrificar o animal doente e obter um pedaço do fígado para analisar se havia deficiência mineral, mas, para a análise, mandavam o material para a Alemanha. Pediram ajuda ao Ubatuba, que disse: “O Jorge vai fazer isso, vou treiná-lo”. Passei três anos trabalhando com o tema das deficiências de microelementos minerais em bovinos e ovinos. No final do curso, em 1963, fui fazer especialização em fisiologia de microrganismos, no então Instituto de Bioquímica, dirigido pelo professor Metry Bacila [1922-2012] na Universidade do Paraná [atual UFPR]. Quando voltei para a Rural, sabia que o Ubatuba tinha a expectativa de que eu entrasse na carreira docente. Só que eu voltei no dia 30 de março de 1964. E dia 1º de abril estourou a ditadura.

De que forma isso o afetou?

Eu tinha sido presidente do diretório acadêmico e o Ubatuba era considerado um esquerdista. Tinha um quartel ali perto e os soldados chegavam ao refeitório da universidade, subiam na mesa e liam o nome dos estudantes e outras pessoas que deviam ir presos, o meu entre eles. Mas eles não me achavam, porque eu tinha mudado para o lado do campus do Ministério da Agricultura. Acabei dando uma sorte tremenda, o que possibilitou me afastar do ambiente da Rural. Encontrei um ex-professor de química da Escola Agrotécnica que me ofereceu emprego em uma multinacional onde ele trabalhava, em Resende. Era a Lederle, divisão da Cyanamid Química do Brasil. No primeiro registro da minha carteira de trabalho, uma curiosidade: químico analista, confirmando a vocação original. Fiquei na indústria um bom tempo. Estava noivo e ganhava bem, mas tinha mesmo interesse pela vida acadêmica. Fiquei até as coisas amenizarem na Rural. Quando abriram um concurso para auxiliar de ensino, o Ubatuba disse que eu devia fazer. Passei e retomei o trabalho com o Ubatuba e com os pesquisadores alemães. Em 1968, o Ubatuba foi preso. Ele vinha dar aula de bioquímica escoltado por soldados, uma coisa terrível. No final de 1968, me disse: “Vamos ter que ir embora daqui, mas antes você precisa fazer pós-graduação”. Ele e seus colegas da Fiocruz se reuniram para decidir o que eu deveria fazer. Resolveram que eu tinha de mudar meu ramo de pesquisa para a área de proteínas e precisava ir para a recém-criada Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP trabalhar com o qualificado professor José Moura Gonçalves [1914-1996].

Seguiu a orientação?

Não, porque ela mudou. O professor Moura Gonçalves que ia me receber se tornou diretor da Faculdade de Medicina e o Ubatuba disse: “Ele não vai ter tempo de te orientar, vamos mudar de planos”. Então, fui fazer a pós-graduação na Escola Paulista de Medicina [EPM], com o casal José Leal Prado [1918-1987] e Eline Prado [1921-2007], que me receberam de braços abertos para fazer o mestrado. Eu quebrava um pouco a endogenia então predominante. Fui no finalzinho de 1969. Eu já tinha família, um casal de filhos, mas ficaram todos no Rio. No dia 1o de abril de 1970, Ubatuba foi cassado juntamente com outros nove pesquisadores da Fiocruz, um episódio conhecido como o Massacre de Manguinhos, descrito em livro por Herman Lent. Eu estava na EPM em São Paulo e o grupo que a gente tinha criado na Rural debandou. Quando deu seis meses que eu estava na Paulista, o Leal Prado e a Eline Prado decidiram que, como eu já tinha muita experiência de pesquisa, devia passar direto para o doutorado, o que era raro na época. As coisas se complicaram porque a Rural, quando terminou o meu período autorizado de dois anos para o mestrado, exigiu que eu voltasse. Aí foi um transtorno.

Como conciliou?

O diretor da EPM tentou minha transferência, mas a Rural negou. Consegui então um arranjo com o diretor do Instituto de Química da Rural. Por conta da reforma universitária, a Rural já tinha cursos de outras carreiras, inclusive química. Ele propôs que eu desse aula de bioquímica na sexta e no sábado na Rural e, no resto da semana, tocasse o doutorado em São Paulo. Eu tinha um Volkswagen de quatro portas, que chamavam de Zé do Caixão. Eu saía na quinta-feira de tarde de São Paulo, pegava a rodovia Dutra como um doido para chegar lá e dar aula sexta e sábado e voltar para São Paulo. Aí abriram um concurso na Escola Paulista e eu fui aprovado como professor assistente de bioquímica. A vaga era de tempo parcial. Eu tinha família, não tinha bolsa e o salário parcial de 20 horas não era suficiente. Colegas da Paulista e da bioquímica da USP convenceram a FAPESP a me dar uma bolsa de complementação salarial. Assim, fui bolsista da FAPESP, de maio até dezembro de 1972, quando defendi o doutorado na EPM.

Arquivo pessoalGuimarães (à dir.), nos tempos de estudante da veterinária no campus da UFRRJArquivo pessoal

Queria falar sobre a sua contribuição científica. O senhor trabalhava com química de proteínas. O que fez exatamente no doutorado?

Na Paulista de Medicina, comecei a trabalhar com proteínas, com enzimologia de peptídeos biologicamente ativos, envolvidos em processos fisiológicos. A contribuição maior que eu fiz nessa área foi a própria tese de doutorado, que tratou de uma enzima, a aminopeptidase cinino-conversora do soro humano. Tinha muito a ver com a descoberta da bradicinina, anti-hipertensivo presente no veneno da jararaca, feita pelo Maurício Rocha e Silva [1910-1983]. A sequência de nove aminoácidos da bradicinina está no meio de uma molécula maior que se chama cininogênio, uma proteína do nosso organismo. Esse é o sistema chamado calicreína-cininas, que se contrapõe a uma outra cascata de processos bioquímicos que faz a constrição de vasos e gera o aumento da pressão arterial, o sistema renina-angiotensina, já conhecido bem antes. O sistema renina-angiotensina tem uma etapa de conversão de um peptídeo maior em um peptídeo menor, que é o biologicamente ativo. Então, nós pensamos: “Bom, deve ter algo parecido também no sistema das cininas”. Descobrimos que o que as enzimas fazem é liberar um peptídeo maior, chamado lisil-bradicinina, que tem 10 aminoácidos em vez de nove. E há também um peptídeo um pouco maior, que se chama metionil-lisil-bradicinina, com 11 aminoácidos. Eu estudei a enzima que faz a conversão das cininas maiores em bradicinina, a mais ativa no relaxamento vascular e em vários processos fisiológicos.

Seu pós-doutorado nos Institutos Nacionais de Saúde, os NIH, nos Estados Unidos, também abordou esse tema?

O Leal Prado e a Eline tinham voltado dos Estados Unidos no começo de 1972 e arranjaram para eu fazer o pós-doc nos NIH. Eu terminei o doutorado dia 13 de dezembro de 1972, passei o Natal no Rio com a família, e antes do Ano-Novo fui sozinho para a cidade de Bethesda. Comecei a trabalhar com fenômenos ligados à coagulação sanguínea. Pude aprofundar o estudo sobre o precursor das cininas, o cininogênio, com o grupo do National Heart, Lung and Blood Institute [NHBI], trabalhando com o pesquisador Jack Pierce. Ele era uma pessoa muito sistemática, que só chegava no laboratório às 4 ou 5 da tarde, não gostava de ter muita gente por perto enquanto trabalhava. Ficamos muito amigos. Uma descoberta importante que fizemos foi que pessoas com deficiência de um tipo de cininogênio podiam ter defeitos na coagulação sanguínea. Esse trabalho, de 1975, é um dos que têm o maior número de citações. Tudo isso está muito relacionado com a origem da bradicinina gerada no plasma sanguíneo pelo veneno da jararaca. Eu orientei muitos alunos e dediquei boa parte da minha vida aos estudos de venenos de serpentes e outros animais peçonhentos.

Além da Federal Rural e da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, o senhor foi professor da Federal Fluminense, da Federal do Rio de Janeiro até se fixar na do Rio Grande do Sul. Essa mobilidade é incomum em pesquisadores aqui no Brasil. A que atribui isso?

Trabalhei em outras instituições também. Um diretor da Escola Paulista tinha um irmão que era diretor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele reclamava da dificuldade de ter professores de bioquímica. O Leal Prado e o diretor da EPM na época decidiram que eu e um outro colega da bioquímica, o Cláudio Sampaio, devíamos ajudar a Famerp. Passamos a ir lá para dar aula. Saía de trem, no domingo à noite, viajava 10 horas para dar aula em São José do Rio Preto. Ficava lá segunda e terça. E na outra semana ia o outro colega. E ficamos assim até a gente botar ex-alunos nossos na faculdade de lá. Também passei pela Unicamp. O professor José Francisco Lara, da bioquímica da USP, foi convidado pelo Zeferino Vaz [1908-1981], então reitor da Unicamp, para montar o que seria o primeiro centro de biotecnologia da América Latina. O Lara levantou recursos substanciais e convidou alguns pesquisadores. Éramos uns oito, entre os quais o João Lucio de Azevedo, da Esalq-USP. O Zeferino acabou saindo da reitoria e a primeira coisa que o novo reitor Plínio de Moraes fez foi acabar com o projeto. O grupo se desfez e eu voltei para a Paulista de Medicina. Sempre me perguntam por que mudei tanto de universidade. De brincadeira, costumo responder: por dois motivos. O primeiro é, quando descobrem os meus defeitos, sinto que é hora de ir embora. O segundo, quando alguém acha que eu posso ser candidato a reitor, aí eu vou embora mesmo. Isso aconteceu algumas vezes. Brincadeiras à parte, ao mudar você começa do zero, um ensinamento que aprendi com o professor Ubatuba treinando os estudantes desde o início da formação científica, e eu sempre achei estimulante esse tipo de desafio, que é também muito interessante.

Sempre me perguntam por que mudei tanto de universidade. Você começa do zero e eu sempre achei estimulante esse tipo de desafio

Da Escola Paulista o senhor se tornou professor titular da UFF, mas ficou muito pouco tempo lá. Por quê?

Parte do nosso grupo da Rural foi para a UFF. Eu tinha me separado do primeiro casamento, queria sair do ambiente da Escola Paulista e fiz o concurso na UFF. Contra a vontade do Leal e da Eline Prado. No dia 2 de janeiro de 1980 assumi o cargo de professor titular de bioquímica na UFF. Foi um período horroroso, difícil. O Departamento de Ciências Fisiológicas, no qual se situava a bioquímica, tinha 70 docentes e a grande maioria tinha vários empregos e não se dedicava à ciência. Nosso pequeno grupo conseguiu desenvolver, em condições muito precárias, uma forte atividade de ensino e pesquisa na disciplina de bioquímica. Por conta disso, em maio de 1980 um pequeno grupo de cinco docentes-pesquisadores fomos para o congresso da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq) em Caxambu e lá eu fui eleito o futuro presidente da SBBq para o período 1981-1983. Era um prestígio enorme. Mas, quando voltamos para Niterói, fomos punidos por falta de ponto por um chefe que tinha cinco empregos diferentes. Foi um ano e meio de pancadaria. Quando estava para terminar meu período de licença na EPM, pensei em voltar para São Paulo. O Leopoldo de Meis [1938-2014], amigo e meu vice-presidente na SBBq, me falou: “Não volta não, vem trabalhar no nosso novo grupo aqui no Departamento de Bioquímica Médica [DBM] na UFRJ”. Pedi demissão de professor titular da UFF, reassumi o cargo de adjunto na Paulista e de lá me transferi para a UFRJ. Logo que saiu a transferência formal, o Leopoldo disse: “Você vai ser chefe do departamento no meu lugar”. Eu falei: “Mas eu nem conheço a UFRJ direito”. Assumi e tive que pôr para fora um bando de gente que não fazia pesquisa, não se afinava com o ensino moderno da disciplina e atrapalhava o plano de construir um forte departamento de bioquímica que era nossa meta. De 13 docentes do grupo antigo, só uma pessoa tinha mestrado. O resto, nem isso. Chefiei o departamento de 1982 a 1985. Ganhei muitos inimigos, mas também muito reconhecimento pela defesa da ciência e dos princípios superiores da universidade. Em função do trabalho desenvolvido, logo depois aceitei dirigir o Instituto de Ciências Biomédicas [ICB], no período de 1986 a 1990. A iniciativa e o esforço no DBM e no ICB geraram o que hoje é o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis.

Nos anos 1990, o senhor teve sua primeira experiência como gestor, como diretor científico do CNPq. Como foi parar em Brasília?

Em 1990, o governo Collor escolheu o José Goldemberg para assumir a então Secretaria de Ciência e Tecnologia, que antecedeu o hoje equivalente ministério. Ele foi à UFRJ e disse que gostaria de alguém dali na equipe do CNPq. Eu fui indicado por pessoas que conheciam o meu trabalho na universidade. Sem me conhecer, o Goldemberg me convidou para ser diretor. Assumi a diretoria do CNPq, primeiro na área de programas, depois na científica. Foi um desafio enorme. O Collor não deixava ter dinheiro no CNPq, mas consegui criar alguns bons projetos, como o projeto integrado, o plano de apoio às engenharias e o Pibic, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Já existia uma iniciativa preliminar no CNPq de concessão de bolsas de Iniciação Científica, mas era restrita a três ou quatro universidades e pouquíssimas bolsas disponibilizadas. O Pibic instituído tinha como plano chegar em 30 mil alunos bolsistas, com bolsas concedidas na forma de quotas às instituições, não apenas universidades, em função do número de vagas oferecidas pelos cursos de mestrado. O objetivo era permitir que a universidade ou instituição fizesse a seleção dos bolsistas e assim passasse a contar com um modelo de turbinar a formação de cientistas no Brasil. Na primeira rodada do Pibic em 1991 foram concedidas 11 mil bolsas.

O senhor foi um dos mais longevos presidentes da Capes, ficou 11 anos e 3 meses, entre 2004 e 2015. O que considera mais relevante no período?

Foram muitas iniciativas e programas implementados. A maioria permanece atualmente. Pode-se incluir aí a extraordinária expansão do Portal de Periódicos, a incorporação da Educação Básica e a Universidade Aberta, a reformulação estrutural passando de três para sete diretorias, entre elas a de Cooperação Internacional, a expansão dos mestrados profissionais, a criação dos vários prêmios compartilhados com diversos parceiros, a Plataforma Sucupira, a revista de pós-graduação. Criei na Capes o equivalente ao Pibic para a área de formação de professor: o Pibid ‒ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Os alunos das áreas experimentais têm chance de fazer iniciação científica, mas os alunos de pedagogia e licenciaturas, futuros professores não tinham oportunidades semelhantes. O Pibid chegou em pouco tempo a 100 mil bolsistas. Quando assumi, em fevereiro de 2004, percebi a necessidade de retomar o Plano Nacional de Pós-graduação [PNPG]. Os três planos que haviam sido feitos desde os anos 1970 foram muito importantes. Nomeei uma comissão presidida pelo professor Cesar Sá Barreto, ex-reitor da UFMG, e fizemos o PNPG 2005-2010. No começo de 2010, estava na hora de preparar o plano seguinte, mas o ministro Fernando Haddad disse: “Vamos fazer de 10 anos, porque a lei atual prevê um planejamento da educação de 10 anos”. Montei nova comissão tendo o professor Sá Barreto à frente. Esse plano cobriu o período de 2011 a 2020 e até hoje, em março de 2023, não temos um novo PNPG. Quando assumi, confirmei minha convicção de que era preciso dar mais autonomia para os cursos, principalmente para os de maior peso e experiência, que têm notas 6 e 7. Criamos o Proex [Programa de Excelência Acadêmica], por meio do qual os recursos são repassados ao coordenador do Programa de Pós-graduação [PPG] e a coordenação é quem cuida da política do programa. Se cair o conceito, sai fora do programa. Para iniciar no Proex, o PPG tem que ficar pelo menos dois anos com aquele conceito mínimo de nota 6. Isso está vigente até hoje. No período na Capes foi possível conviver com o retorno da política de ciência e educação que tinha em vista o desenvolvimento do país. Isso foi possível porque nesse período, com apoio dos ministros Tarso Genro, Fernando Haddad e Henrique Paim conseguimos elevar o orçamento da Capes de R$ 500 milhões em 2004 para R$ 7, 1 bilhões em 2015, quando saí.

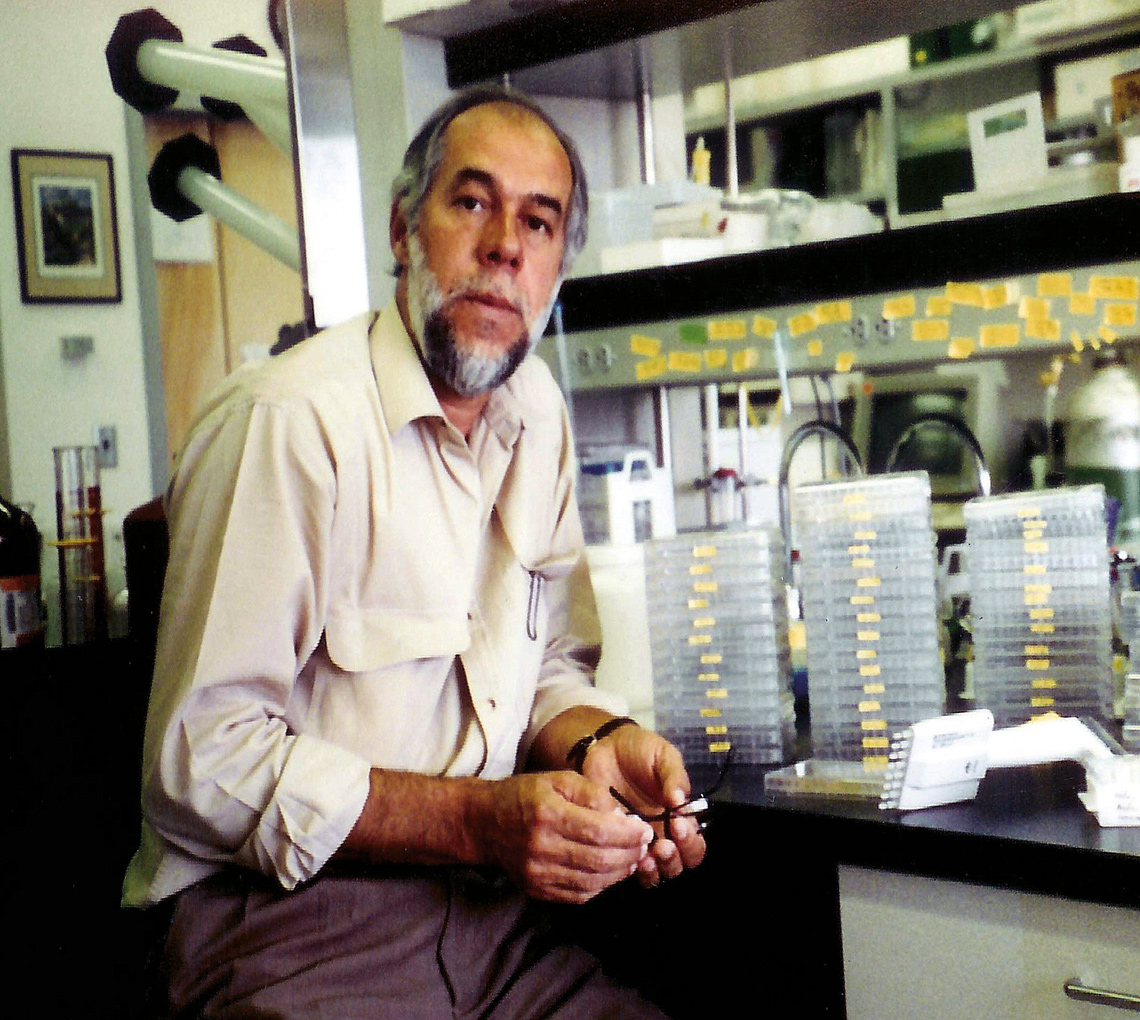

Arquivo pessoalEm 1995, como pesquisador visitante da Universidade do Arizona, nos Estados UnidosArquivo pessoal

O programa Ciência sem Fronteiras [CsF] utilizava recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, em bolsas para alunos de graduação. Isso foi criticado, por redirecionar verbas que seriam aplicadas em pesquisa. Como lidou com essas críticas?

Como mostram os dados da Capes, o período do Ciência sem Fronteiras foi justamente aquele em que a pós-graduação mais progrediu. Não atrapalhou o trabalho da Capes em nada. O programa não foi criação minha. Foi uma iniciativa da presidente Dilma Rousseff em resposta a uma provocação do presidente Obama quando visitou o Brasil. Foi inspirado no modelo da China, que enviava anualmente milhares de estudantes para os Estados Unidos. Imagine o que é um jovem que nunca saiu do Brasil ir para uma universidade, das melhores do mundo, morar no campus, conviver com colegas do mundo inteiro, ampliar a sua cultura, ter oportunidade de experimentar modelos de ensino formativo com poucas aulas e muito trabalho, fazer estágios de férias de verão em famosas empresas internacionais. Onde é que encontrariam tais oportunidades no Brasil? Essa experiência era completamente diferente do ensino informativo predominante na grande maioria das universidades brasileiras. Na época, todas as universidades, inclusive as privadas, mandaram alunos para o exterior. O ITA [Instituto Tecnológico de Aeronáutica] chegou a ter um terço dos alunos de graduação no Ciência sem Fronteiras. A UFABC, 28%. A USP mandou 6% dos alunos de graduação. Os alunos do ITA quando voltaram queriam receber o mesmo tipo de formação que vivenciaram fora do Brasil.

Em que bases esse programa poderia ter sido mantido de uma forma sustentável? Do tamanho que ele era, seria possível mantê-lo?

Não. Ele foi um programa ousado demais e não foi planejado. Não há uma linha sequer no PNPG 2011-2020 original sobre o CsF. Mas não era difícil corrigir os problemas e achei um erro interrompê-lo. As universidades deveriam selecionar os alunos e acompanhá-los, e não deixar o CNPq e a Capes com essa tarefa. Acompanhar 100 mil alunos não é brincadeira. Seria muito fácil fazer uma segunda etapa, porque se sabia quais eram os centros em que valeria estimular cooperação. Muitas empresas como a Boeing, as automobilísticas e outras estavam dispostas a compartilhar custos para manter o programa e ter a chance de ter alunos brasileiros, seus estagiários no exterior, com a perspectiva de poder contratá-los quando formados em suas filiais no Brasil. Hoje, há uma grande quantidade de jovens trabalhando em startups e fazendo coisas importantes no Brasil, que passaram pelo Ciência sem Fronteiras.

Seu trabalho mais recente como gestor foi no comando da Embrapii, que criou uma forma diferente de fomentar projetos de inovação em empresas. Que impacto o trabalho teve na sua avaliação?

A Embrapii tem uma concepção diferenciada por ser uma organização social e, portanto, uma instituição privada, livre de entraves que afetam o funcionamento das agências de fomento. Ela não vai salvar sozinha a indústria brasileira, mas tem obtido resultados que considero extraordinários e que devem ser exemplo ao país. O modelo dela é o da tríplice hélice, que é a ação conjunta de empresas, governo e universidades/instituições de ciência e tecnologia em inovação. Aqui no Brasil, nós criamos o CNPq, a Capes, o BNDES, a Finep, a FAPESP, antes dos anos 1970, e ninguém ficou encarregado de cultivar a interação universidade-empresa. Essas agências já existiam quando os resultados alcançados por Vannevar Bush (1890-1974) na preparação dos EUA para a Segunda Guerra Mundial evidenciaram a importância do modelo da tríplice hélice que se expandiu no mundo e fez crescer os Tigres Asiáticos, por exemplo. Para o BNDES e a Finep, isso seria uma obrigação. Mas optaram por emprestar dinheiro às empresas. Empresa não pega dinheiro emprestado para fazer inovação, que é uma atividade de risco. A tríplice hélice resolve isso, porque o governo entra com uma parte do investimento, a ‘cenoura’ do incentivo. A Embrapii põe um terço dos recursos em cada projeto. As unidades de pesquisa da Embrapii, que funcionam em universidades e instituições de pesquisa, computam, na média, 17% – não em dinheiro, mas em equipamentos, máquinas, pessoal e na infraestrutura já existente. Somando, isso dá 50 %. A empresa põe os outros 50%, sabendo que os grupos são altamente qualificados, rigorosamente selecionados e credenciados. A gestão não tem burocracia, não tem regras de uso de dinheiro público. O papel da Embrapii poderá ser muito melhor se o governo perceber sua importância, o que não ocorreu no período recente por culpa de um governo que desqualificou a educação e a ciência. A previsão era ter três vezes mais dinheiro. Ainda assim, a Embrapii operou muito bem e demonstrou que o modelo está certo. E deve ser mantido. Conseguimos recursos de outras fontes. A Embrapii recebe, por exemplo, R$ 40 milhões por ano de um fundo do programa Rota 2030. Só pode aplicar no tema de mobilidade, o que não é problema, porque todas as empresas automobilísticas já operavam com a Embrapii. Foram mais de 2 mil projetos contratados por 1,4 mil empresas. No setor mineral, a ArcelorMittal, a Vale, a CBMN, todas têm mais de 10 projetos cada uma. Em outras áreas, a Petrobras tem 30 projetos e a Siemens 12. A Embraer tem 18, mesmo com quatro centros de excelência próprios. Tem muita coisa que ela prefere fazer com a Embrapii a sobrecarregar os seus PhDs com problemas que as unidades Embrapii podem resolver. É um ganha-ganha tremendo.

Em 1997, o senhor se fixou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se aposentou em 2008, mas ainda mantém vínculo como pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O que tem feito?

Chegamos aqui em Porto Alegre eu e minha esposa Celia – ela veio por concurso para o Departamento de Biofísica e eu por transferência da UFRJ para o Centro de Biotecnologia da UFRGS. Eu tinha o background na área de venenos e encontrei aqui um assunto interessantíssimo: uma lagarta, a Lonomia obliqua, conhecida como lagarta de fogo, que se desenvolve nas matas e pode causar hemorragia fatal. O quadro é dramático. Toda ferida que está cicatrizada na pessoa reabre. Por conta do desmatamento, a lagarta passou a proliferar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina em plantações de frutas de clima temperado, como pêssego, ameixa, maçã. As lagartas são gregárias, então durante o dia elas se juntam no tronco uma ao lado da outra, e têm um mimetismo fantástico, oferecendo possibilidades para acidentes. Esse assunto atraiu vários estudantes de graduação e pós-graduação. Um dos trabalhos foi com uma estudante, a Ana Beatriz Gorini da Veiga, que agora é professora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Esse trabalho desvendou o segredo dessas espículas. Elas são microagulhas quebradiças. Um tecido subepitelial, uma espécie de glândula, alimenta as espículas e a pessoa que trabalha na colheita de frutas, por exemplo, ao encostar-se nelas se autoinjeta sem perceber. A tese de doutorado e o trabalho principal da aluna resultou na concessão pelo consórcio CNPq-Gerdau-Fundação Roberto Marinho-Procel Eletrobras, do Prêmio Jovem Cientista, outorgado pelo presidente da República em 2005. Outros temas de pesquisa surgiram e mais recentemente temos nos dedicado a temas como o vírus zika e o da Covid-19 e feito várias contribuições.

Por exemplo…

Com o zika vírus, publicamos com outros pesquisadores do grupo de Walter Beys da Silva um trabalho que considero da maior importância, que permitiu perceber que as mulheres que se infectaram, mesmo tendo se recuperado da doença, quando engravidam ficam mais expostas ao quadro grave de pré-eclâmpsia. O artigo gerou um protocolo do Ministério da Saúde que recomenda aos médicos sugerirem às mulheres que evitem engravidar se tiverem tido contaminação com o zika vírus. Tenho feito também muita coisa de cientometria, como um trabalho publicado recentemente na revista Scientometrics, que trata das dificuldades dos países que fazem pouca cooperação internacional ou, contrariamente, que vivem exclusivamente desse tipo de cooperação, enfrentar seus desafios sociais demandantes de conhecimentos científicos. Eles não atentam para o fato de que um país não se desenvolve se não fizer o mínimo de ciência e formação própria de seus recursos humanos. Essas atividades têm me distraído bastante.