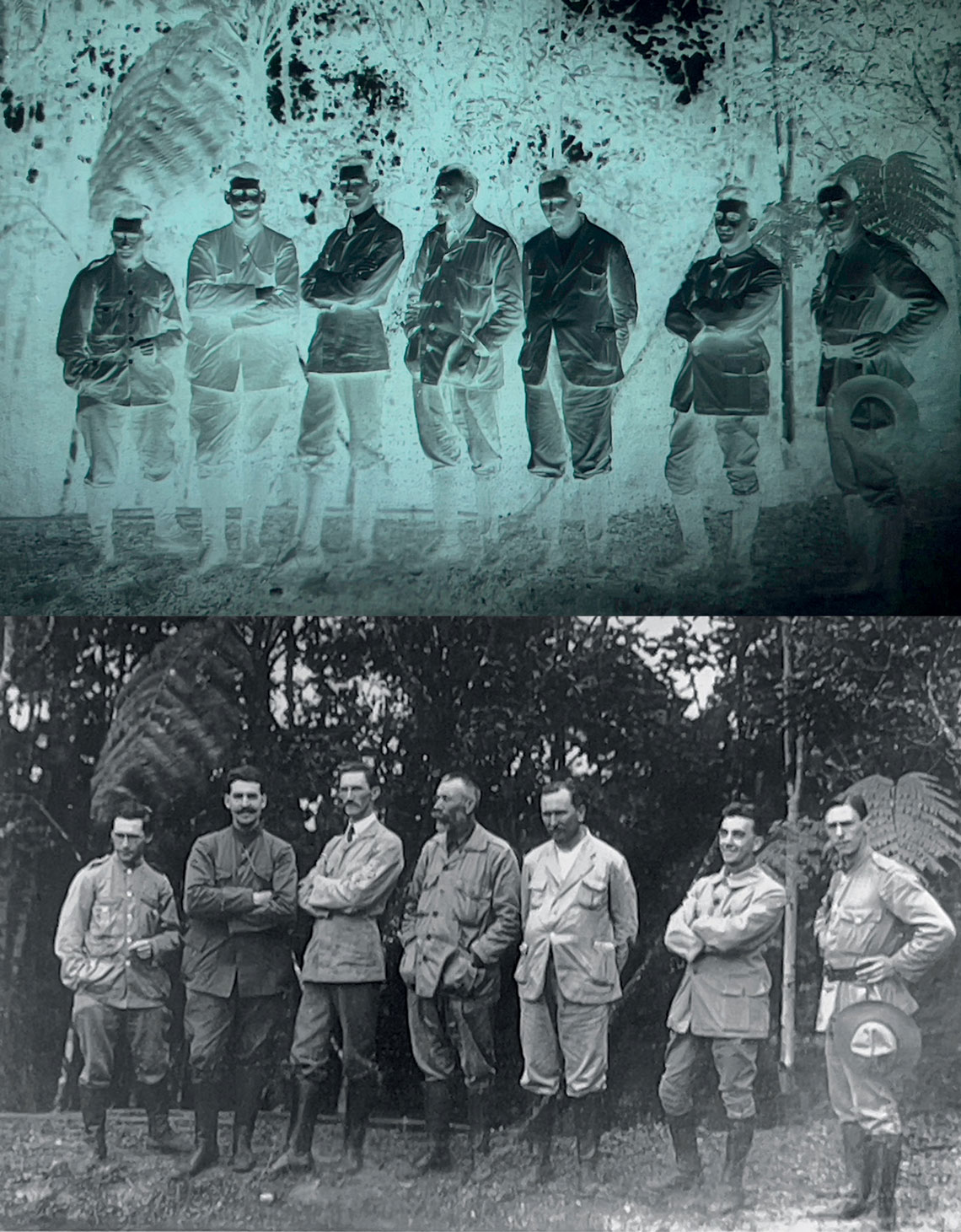

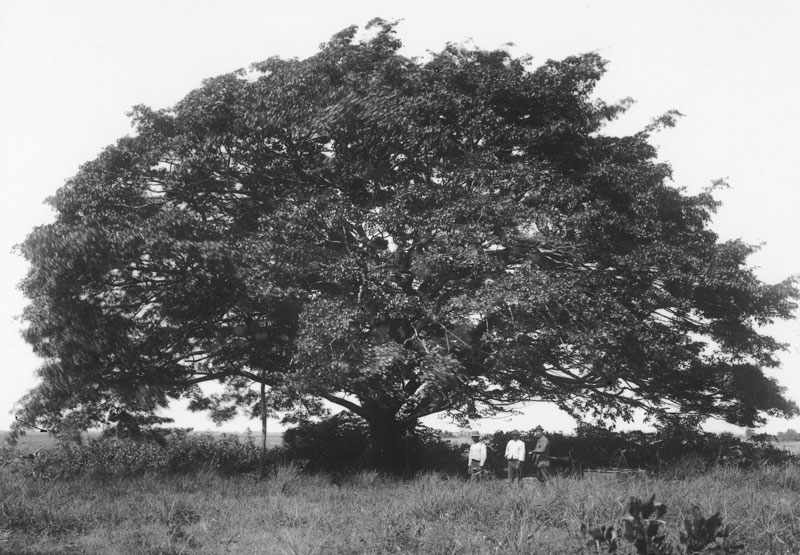

Acervo e Memória JBRJUm negativo de vidro e a cópia em papel de gelatina e prata. Da esquerda para a direita: Paul Brien, zoólogo; Paul Ledoux, botânico; Frederico Carlos Hoehne, naturalista brasileiro; Jean Massart, naturalista; João Geraldo Kuhlmann, naturalista do JBRJ; Raymond Bouillenne, botânico e fotógrafo; Alberto Navez, botânico.Acervo e Memória JBRJ

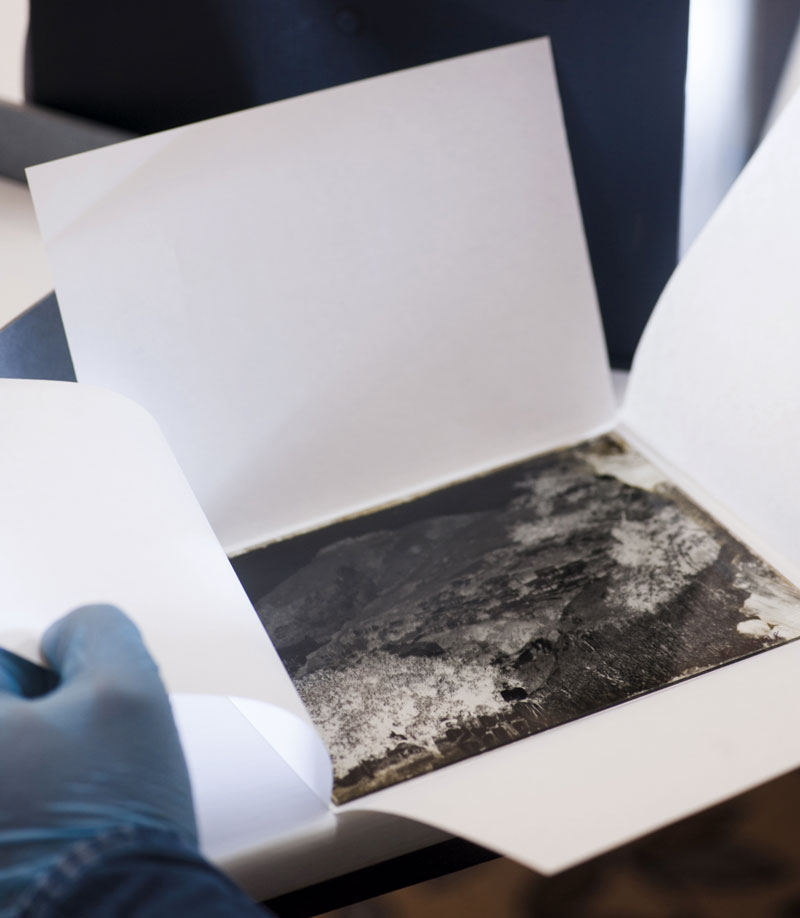

Livres das camadas de poeira e fungos acumuladas durante décadas, 3.556 negativos fotográficos de vidro produzidos entre 1910 e 1961 encontram-se agora envoltos em papel branco sedoso, em caixas de papel-cartão dentro de armários de aço, no galpão envidraçado que desde 2021 guarda o acervo fotográfico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). Cada placa pesa entre 47 e 140 gramas, quase tanto quanto um celular.

Uma vez organizada, a rara coleção de frágeis placas fundamenta pesquisas acadêmicas e revela personagens apagados pelo tempo, como o fotógrafo João dos Santos Barbosa (1895-?), que fez pelo menos 419 negativos de vidro entre as décadas de 1940 e 1960. Em outras instituições, nem sempre esse tipo de material é mantido com zelo e oferecido para acesso público.

As placas de vidro resgatadas pela equipe do JBRJ têm 2 milímetros de espessura e três formatos distintos: 9 por 12 centímetros (cm), 13 por 18 cm ou 18 por 24 cm. Com fortes contrastes entre o branco e o preto, retratam exsicatas (amostras de partes de plantas), plantas vistas ao microscópio, instrumentos de pesquisa, dirigentes, funcionários, o chamado arboreto do próprio Jardim Botânico (uma área atualmente com cerca de 9 mil espécies de plantas de todo o mundo) e expedições científicas pela Amazônia ou pelo Centro-Oeste.

“O fotógrafo tinha de refletir muito antes de apertar o obturador, porque o material que usava era importado e caro”, comenta a curadora de fotografia Márcia Mello, que coordenou a equipe de conservação do acervo histórico do JBRJ. “Podemos sentir o formalismo no resultado. As fotos são de uma beleza incrível.”

A técnica de negativos de vidro sucedeu a daguerreotipia, inventada pelo cenógrafo e pintor francês Louis-Jacques Mandè Daguerre (1787-1851). Anunciada em 1839, consistia em uma chapa de cobre coberta com uma camada de prata polida; uma mistura de mercúrio e prata formava as áreas claras e a prata as escuras. Os primeiros negativos de vidro, de 1848, usavam albumina, uma proteína da clara de ovo, para fazer os sais de prata aderir ao vidro. A foto exigia uma exposição de 5 a 15 minutos.

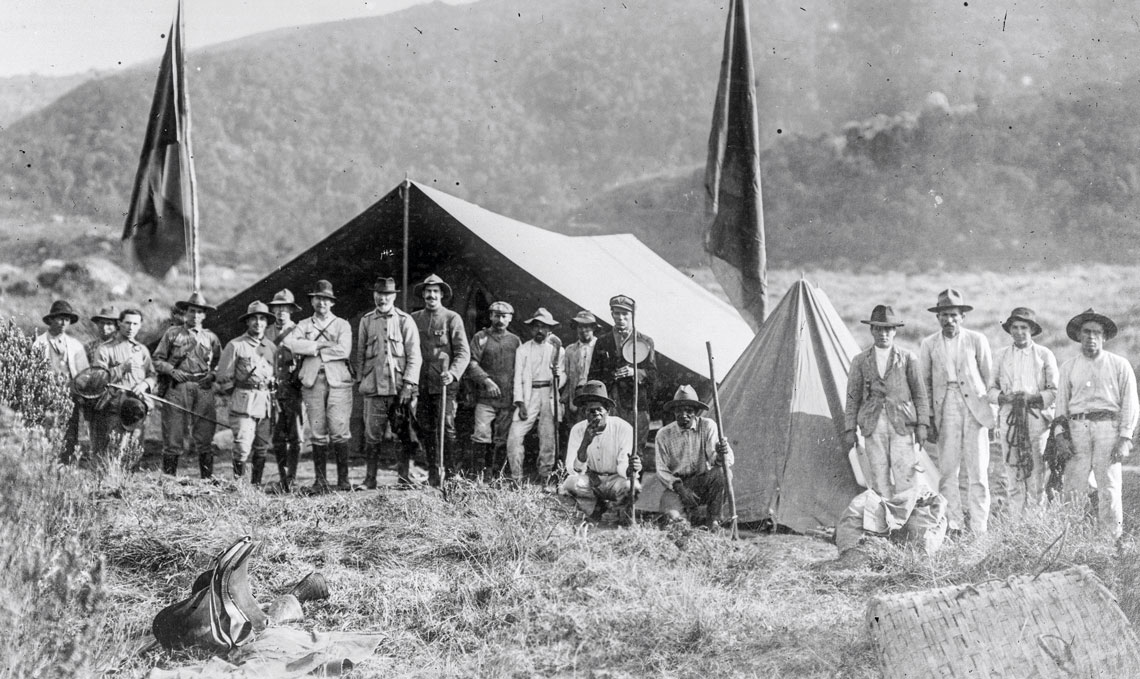

Acervo e Memória JBRJAcampamento da expedição belga ao norte do Brasil em 1922Acervo e Memória JBRJ

Em 1851, o escultor inglês Frederich Scott Archer (1813-1857) inovou ao substituir a albumina por colódio, uma mistura de nitrato de celulose, éter e álcool. O fotógrafo banhava cada placa com uma emulsão gelatinosa com nitrato de celulose diluído em éter e álcool, colocava cada placa na câmera sobre um tripé e tinha de fazer a foto antes de a gelatina secar.

O médico inglês Richard Leach Maddox (1816-1902), em 1871, foi quem começou a usar gelatina, à qual aderiam os sais de prata. Na hora de usar, a gelatina inchava, permitia a reação com os sais e depois voltava ao estado inicial. Mas ainda havia uma limitação: o vidro era pesado e frágil.

Em 1885, para ampliar o uso da fotografia, o empresário norte-americano George Eastman (1854-1932), fundador da Kodak, lançou o filme em rolo, com papel previamente tratado com gelatina e impregnado com óleo de rícino para ganhar transparência ao ser revelado, e três anos depois uma câmera fotográfica com um rolo de papel para 100 fotografias. Feitas as fotos, a máquina era enviada para a fábrica e o negativo revelado. Em seguida, as fotos eram impressas em papel e enviadas para o fotógrafo, com outra câmera com filme.

Acervo e Memória JBRJA técnica acentua contrastes e detalhes, como na imagem desta flor do acervo on-line do Jardim Botânico do RioAcervo e Memória JBRJ

Uma parte dos negativos do JBRJ (1.106) está no acervo on-line. “É fundamental que esses materiais sejam acessados pelo público externo. Não podem ficar escondidos”, enfatiza Raul Ribeiro, chefe da divisão de museu e acervo do JBRJ. Graduado em comunicação social, ele gerencia também o material que chega continuamente. “Recentemente recebemos 2 mil negativos sobre anatomia da madeira feitos por Raul Dodsworth Machado [1917–1996], um dos pioneiros em microscopia eletrônica no JBRJ”, relata.

Reveladas em um laboratório do próprio JBRJ, as placas de vidro vagaram durante décadas entre salas com condições inadequadas de conservação. “Com muito calor, a gelatina derrete e a imagem se perde”, comenta Ribeiro. Em busca da história do acervo, ele apurou que dois funcionários do arquivo, os irmãos Domício e João Carlos Vieira (sem data de nascimento e morte), encontraram as caixas com as placas de vidro nos anos 1980 e, com apoio da direção, recuperaram o material.

Em 1989, o JBRJ recebeu um financiamento da extinta Fundação Vitae e as dezenas de caixas com os negativos foram para o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Fundação Nacional de Artes (CCPF-Funarte). “Foi um dos primeiros projetos desse tipo no CCPF”, conta Sandra Baruki, integrante e depois coordenadora do centro. Arquiteta de formação, ela sabia que se tratava de um material frágil: quando era criança, viu o avô, o fotógrafo Octaviano Serra (1904-1979), em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, produzir esse tipo de foto.

A equipe do CCPF encontrou 40 negativos colados uns aos outros e 88 quebrados. “No final dos anos 1980, sabíamos pouco como limpar, preservar e amenizar os danos dos negativos, mas estudamos e aprendemos, com orientação de especialistas do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos”, conta Baruki.

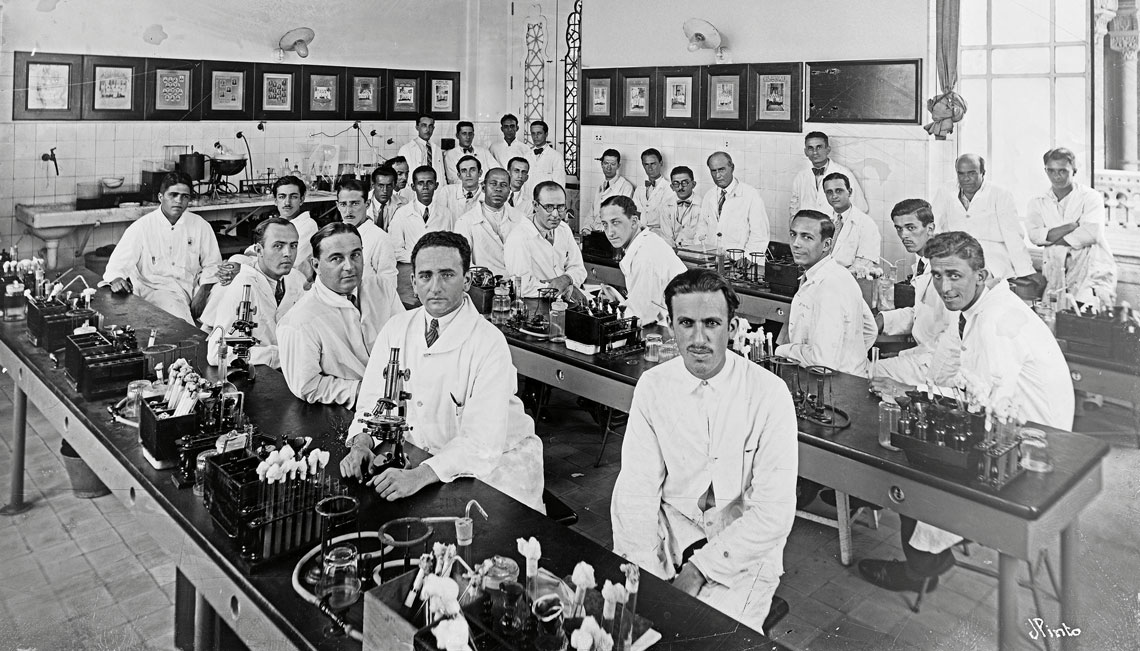

Acervo da Casa de Oswaldo CruzCurso no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, em 1931Acervo da Casa de Oswaldo Cruz

A restrição orçamentária, que dificultava a compra de filmes especiais para duplicar as placas de vidro, motivou uma inovação: o fotógrafo do CCPF Francisco Costa criou um método para fotografar as placas diretamente em filmes flexíveis de acetato de celulose, usados nas câmeras fotográficas dos anos 1940 até a disseminação das digitais, a partir dos anos 2000. Depois, os filmes passavam por um processo químico de branqueamento, similar ao usado para a produção de slides, e resultavam em negativos flexíveis, usados para consultas, evitando o manuseio dos originais. A coleção voltou ao JBRJ em 2000 e, em 2021, digitalizada e guardada em armários de aço no galpão então recém-reformado, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

Em seu mestrado, concluído em 2023 na Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (COC-Fiocruz), Ribeiro examinou os 16 negativos feitos durante a chamada Missão Belga, expedição formada por biólogos belgas que chegaram ao Rio em agosto de 1922. Auxiliados por botânicos do JBRJ, pretendiam conhecer as matas tropicais e recolher material para cursos na Universidade de Bruxelas. Em janeiro de 1923, depois de percorrerem os estados do Rio e de São Paulo, o líder do grupo, o naturalista belga Jean Massart (1865-1925), partiu de Salvador de volta à Europa; seus companheiros seguiram para o norte e, até maio daquele ano, visitaram Pernambuco, Ceará, Pará e Amazonas.

“Precisamos examinar as imagens à luz de outros documentos”, afirma a historiadora do JBRJ Alda Heizer. Ao consultar os negativos sobre a Missão Belga ainda antes de estarem organizados, ela caiu em uma pista falsa: “Pensei que fosse uma viagem no estilo do [antropólogo francês Claude] Lévi-Strauss [1908-2009], que percorreu o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil entre 1935 e 1939, já que os belgas também fizeram fotos do dia a dia das comunidades que visitavam”, ela conta. No entanto, após ler os relatórios e diários de campo, ela concluiu que algumas fotos, como a de uma mulher negra em frente a uma casa, decorria não de um olhar antropológico, mas do interesse dos viajantes belgas em conhecer objetos e construções feitas de plantas.

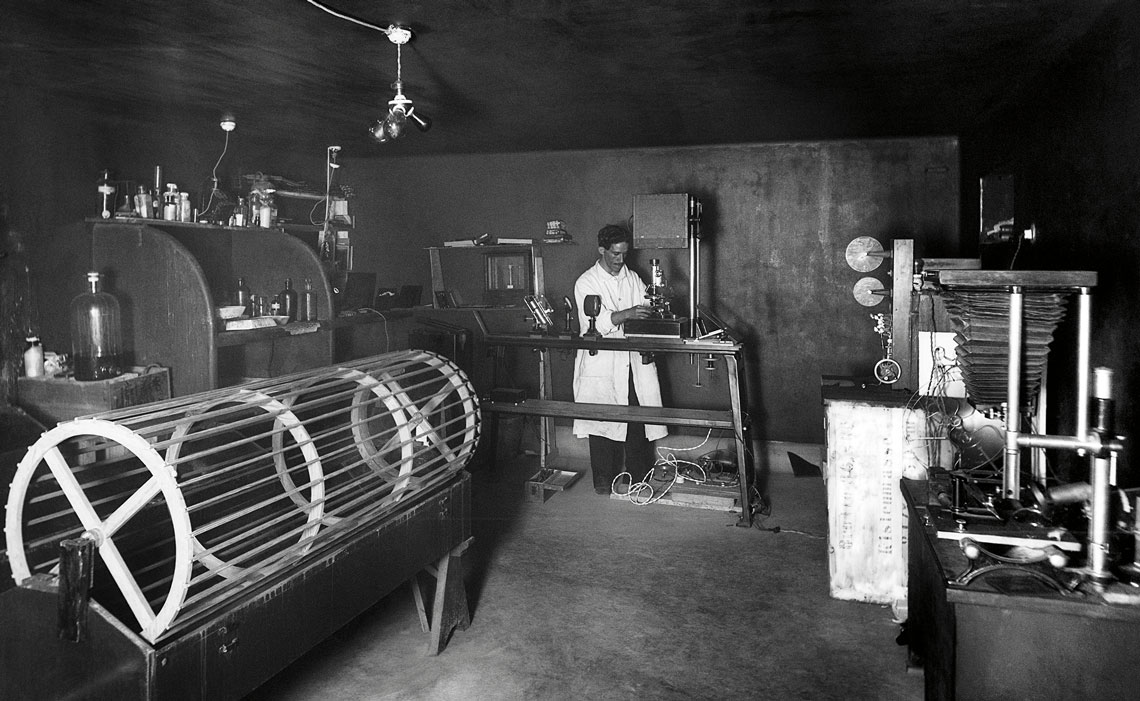

Acervo da Casa de Oswaldo CruzLaboratório fotográfico do Instituto Oswaldo Cruz nos anos 1910Acervo da Casa de Oswaldo Cruz

“As imagens dizem muito sobre as técnicas empregadas nas fotografias e os valores de uma época”, diz ela. “Nos relatórios e diários das primeiras décadas do século XX, como os da Missão Belga, os jardineiros e técnicos são tratados apenas pelo primeiro nome, expressando uma ciência centrada no cientista.”

Pacientes, cérebros e cenas de crimes

Outros acervos similares encontram-se em diferentes estados de conservação. O da COC-Fiocruz, organizado a partir de 1986, consiste em 7.680 placas mostrando pesquisadores, laboratórios, objetos, pacientes, espaços de atendimento, microscopias, construção da atual sede da Fiocruz e expedições às regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Um dos principais autores das imagens foi o fotógrafo Joaquim Pinto (1884-1951), que trabalhou no então chamado Instituto Oswaldo Cruz de 1903 a 1946.

“Havia um laboratório e um investimento sólido na produção fotográfica, entendida como serviço auxiliar do trabalho científico”, conta a historiadora Aline Lopes de Lacerda, do Departamento de Arquivo e Documentação da COC-Fiocruz. O acervo está digitalizado, o que facilita pesquisas como a do museólogo Lucas Cuba Martins. Em seu mestrado, concluído em 2023, ele examinou 529 imagens de peças anatômicas produzidas entre 1900 e 1960, quando o instituto deixou de usar negativos de vidro, substituídos por filmes flexíveis e de rolo.

Léo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESPNegativo de vidro em envelope de papel especial, no Museu do Ipiranga, em São PauloLéo Ramos Chaves / Revista Pesquisa FAPESP

No Museu de Saúde Pública Emílio Ribas (Musper), ligado ao Instituto Butantan, as 1.100 lâminas de vidro, produzidas entre 1922 e 1958, mostram fotos de pacientes em tratamento, com hanseníase ou doenças mentais, microscopias, ambulatórios e laboratórios. Em 2014, ao conhecer a coleção que começaria a cuidar, a socióloga e analista de documentação Maria Assad estranhou as imagens de cortes histológicos de cérebros e cenas de crimes – como ela descobriu depois, estavam relacionadas aos serviços de psiquiatria e saúde mental na primeira metade do século XX em São Paulo.

“Os acervos fotográficos começaram a ser vistos como documentos somente a partir dos anos 1990, porque antes não tinham o mesmo peso dos documentos textuais, embora sejam importantes para comprovar investimentos em construções e equipamentos e no acompanhamento de casos clínicos”, diz Assad, com base em sua pesquisa de mestrado sobre o tratamento de imagens da saúde pública, concluída em 2019 na Universidade de São Paulo (USP).

Como o acervo do Musper ainda está em tratamento, as consultas só podem ser feitas pessoalmente, sob o acompanhamento de um especialista da equipe do museu. Os cerca de 7 mil negativos de vidro do Instituto Biológico, produzidos entre as décadas de 1920 e 1940 por Alberto Federman (1887-1958), também não estão digitalizados; os 2.400 do ex-Instituto de Botânica (ver Pesquisa FAPESP no 187), incorporado pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), também de São Paulo, estão digitalizados, mas não on-line. Já o site do Museu do Ipiranga, da USP, oferece acesso a 2.855 negativos, produzidos entre as décadas de 1890 e 1940, com registros de pinturas, móveis, documentos, do início do museu, do pintor Benedito Calixto (1853-1927), do inventor Alberto Santos Dumont (1873-1932) e da construção da ferrovia Madeira-Mamoré.

Museu Paraense Emílio Goeldi, Arquivo Guilherme de La Penha Ilha de Marajó em 1896: uma das fotos de Jacques Huber da coleção do Museu GoeldiMuseu Paraense Emílio Goeldi, Arquivo Guilherme de La Penha

Os acervos organizados e os trabalhos acadêmicos, feitos também em Maceió (AL) e Porto Alegre (RS), evidenciam os avanços. O reconhecimento aos profissionais que se especializaram na preservação de negativos de vidro se expressa por meio de pedidos para avaliarem ou resgatarem coleções pouco cuidadas durante décadas em instituições do Rio de Janeiro e de outros estados. Mas quem lida com esse tipo de material padece da mesma agonia: “Até estabelecermos os padrões e os espaços de conservação, muito material se perdeu ou se quebrou”, comenta Lacerda.

O Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, mantém 1.421 negativos de vidro produzidos a partir de 1894 e restaurados com apoio da Caixa Econômica Federal e da Funarte entre 2006 e 2010. “Devem ter sido mais de 5 mil. A maioria se perdeu, em razão da incúria de algumas gerações”, lamenta o historiador da ciência Nelson Sanjad, curador das coleções documentais históricas do museu. Por sorte, ele acrescenta, o botânico suíço Jacques Huber (1867-1914) guardou cópias em papel das fotos que fez quando trabalhou no Goeldi, entre 1895 e 1914.

Em 2013 e 2014, com apoio da família Huber e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Sanjad foi ao Arquivo Estatal do Cantão da Cidade da Basileia, na Suíça, para onde as fotos foram enviadas, digitalizou cerca de mil imagens e as trouxe de volta. Em abril, o museu da Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu uma mostra com fotos de Huber, já expostas na cidade de São Paulo em 2022 e 2023.

A reportagem acima foi publicada com o título “Imagens de peso” na edição impressa nº 340, de junho de 2024.

Artigos científicos

HEIZER, A. Notícias sobre uma expedição: Jean Massart e a missão biológica belga ao Brasil, 1922-1923. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. v. 15, n. 3, p. 849-64. jul.-set. 2008.