Em 1982, o historiador Jorge Prata de Sousa encontrou no Arquivo Histórico do Exército, no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma coleção com 27 livros, cada um com 100 a 370 páginas, documentando o movimento dos 10 hospitais e enfermarias que atenderam doentes ou feridos durante a Guerra do Paraguai, o maior conflito bélico entre países da América do Sul, travado entre dezembro de 1864 e abril de 1870. Sousa não pôde examiná-los de imediato porque saía para o mestrado no México, mas voltou a eles em 2008 durante um pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) e desde 2018 os estuda novamente, dessa vez trocando informações com a historiadora Janyne Barbosa, da Universidade Federal Fluminense.

As análises dos registros com os nomes, idade, graduação militar, razão da internação, tratamento, datas de entrada e saída dos hospitais e números de curados ou falecidos, sob os cuidados de Barbosa, dimensionaram pela primeira vez o impacto das doenças nessa guerra: cerca de 70% dos participantes das tropas aliadas (Brasil, Argentina e Uruguai) podem ter morrido por causa de doenças infecciosas, principalmente cólera, malária, varíola, pneumonia e disenteria.

O trabalho deles oferece uma visão ampla sobre a causa da mortandade na guerra que uniu a Tríplice Aliança – formada por Brasil, Uruguai e Argentina – contra o Paraguai e, somado a outros, expõe as condições sanitárias precárias em que os soldados viviam e lutavam. Até então os historiadores contavam apenas com a conclusão genérica de que as doenças haviam matado mais do que os ferimentos em batalhas. A guerra terminou com cerca de 60 mil mortos do Brasil; o Paraguai, derrotado no conflito que iniciou ao invadir a então província de Mato Grosso, perdeu cerca de 280 mil combatentes, mais da metade da população.

Excursão ao Paraguay / Biblioteca Nacional

Igreja adaptada para servir de hospital de campanha em Paso de Patria, no Paraguai, sem dataExcursão ao Paraguay / Biblioteca Nacional“Altas taxas de mortalidade por doenças infecciosas marcaram também outras guerras da mesma época, como a da Crimeia, na Rússia, de 1853 a 1856, e a Civil dos Estados Unidos, de 1861 a 1865”, observa Sousa, autor do livro Escravidão ou morte: Os escravos brasileiros na Guerra do Paraguai (Editora Mauad, 1996). Eram as chamadas guerras de trincheira – escavações que serviam de abrigo às tropas, mas facilitavam a disseminação de doenças infecciosas, por causa da falta de higiene, abundância de roedores e insetos e inundações.

“A Guerra do Paraguai foi uma guerra epidêmica”, conclui Barbosa. “As doenças infecciosas acompanharam o conflito, do início ao fim, sem contar os surtos, como os de cólera.” O historiador Leonardo Bahiense, em estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), reitera: “Apenas a cólera foi responsável por no mínimo 4.535 mortes de soldados brasileiros durante toda a guerra”. Segundo ele, com base em documentos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no primeiro semestre de 1868, 52,5% das mortes das tropas aliadas resultaram da intensa desidratação causada pela bactéria Vibrio cholerae e 3,6% de malária e outras doenças caracterizadas genericamente como febres. “Em muitos momentos”, acrescenta a pesquisadora da UFF, “soldados e prisioneiros paraguaios com cólera eram abandonados nas estradas, por ordem dos comandantes, quando as tropas se moviam de um acampamento para outro.”

Os relatos de quem viveu a guerra apoiam suas conclusões. Em A retirada da Laguna, publicado em francês em 1871 e em português três anos depois, o engenheiro militar Alfredo Taunay (1843-1899) descreveu os surtos de cólera como “o adversário oculto”, “a ninguém perdoando”. “A peste é a maior inimiga que temos”, relatou o marechal de campo Manuel Luís Osório (1808-1879) ao ministro da Guerra, Ângelo Muniz da Silva Ferraz (1812-1867), ao assumir o comando das tropas, em julho de 1867.

Carlos Cesar / Biblioteca Nacional

Militares e pacientes em hospital da Marinha em Assunção, no Paraguai, em 1869Carlos Cesar / Biblioteca NacionalNos livros do Arquivo do Exército, Barbosa encontrou registros de uma categoria de doenças infecciosas raramente lembrada nos relatos da época, as sexualmente transmissíveis: “A sífilis era comum. Os oficiais acusavam as esposas ou amantes que viviam com os soldados. Havia prostituição nos acampamentos, principalmente com as paraguaias, por causa da fome”. Peculiaridade dessa guerra, as mulheres que acompanhavam as tropas eram mães, filhas, irmãs ou companheiras dos soldados, para os quais lavavam os uniformes e cozinhavam.

Até mesmo os deslocamentos eram arriscados. “Um grupo de médicos e enfermeiros que saiu em abril de 1865 da cidade do Rio de Janeiro uniu-se a um batalhão de 500 soldados na cidade de São Paulo, mas tiveram de parar duas semanas depois em Campinas, onde havia um surto de varíola, que causou a morte de seis integrantes da tropa”, conta o médico intensivista José Maria Orlando, autor de Vencendo a morte – Como as guerras fizeram a medicina evoluir (Matrix, 2016). O grupo teve depois de enfrentar a malária, transmitida pelos insetos abundantes nos brejos do Pantanal, que precisavam atravessar até chegar aos campos de batalha, quase nove meses depois.

“Muitos soldados não eram vacinados contra a varíola e levavam doenças de suas regiões”, comenta a historiadora Maria Teresa Garritano Dourado, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, com base principalmente nos documentos do Arquivo da Marinha, também no Rio de Janeiro. Autora de A história esquecida da Guerra do Paraguai: Fome, doenças e penalidades (UFMS, 2014), ela identificou outro inimigo: o clima. “Por faltar roupas adequadas e por não estarem acostumados com o clima do sul, soldados do norte morreram por causa do frio congelante”, relata. “A luta não era apenas contra o inimigo, mas também pela sobrevivência nos acampamentos.”

O general Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira (1847-1910), que esteve no front e escreveu Reminiscências da campanha do Paraguai, 1865-1870 (Biblioteca do Exército, 1929), relatou que nos acampamentos se bebia “água amarelenta e grossa, poluída pela vizinhança dos cadáveres”. Os mortos eram empilhados ou jogados nos rios, contaminando a água. Outro problema era o abate e o preparo de animais para alimentação: as vísceras e outras partes não aproveitadas permaneciam ao sol, causando mau cheiro. “Os urubus e caranchos [ave de rapina] encarregavam-se da limpeza, devorando os restos”, descreveu o oficial.

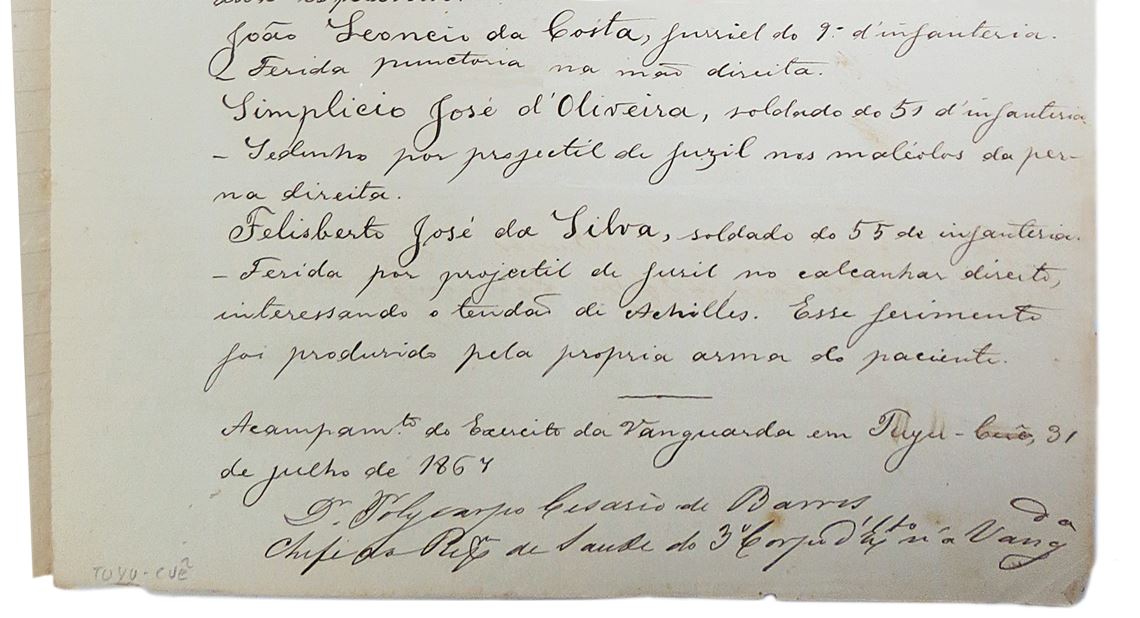

Arquivo Histórico do Exército / Reprodução Janyne Barbosa / UFF

Registro do Arquivo Histórico do Exército de soldados atendidos em hospitaisArquivo Histórico do Exército / Reprodução Janyne Barbosa / UFFFeridos em batalha

Cirurgiões civis que foram para a frente de batalha, concluiu Bahiense, aprenderam inicialmente com os relatos das equipes médicas que haviam atuado em guerras anteriores. Nas Guerras Napoleônicas (1803-1815), Dominique Jean Larrey (1766-1842), cirurgião-chefe do exército francês, insistia em colocar as equipes cirúrgicas perto da frente de batalha, para garantir um atendimento rápido, e a retirada rápida dos homens feridos com ambulâncias, então puxadas a cavalo. Na Guerra da Crimeia, a enfermeira inglesa Florence Nightingale (1820-1910) implantou o que Orlando chamou de “filosofia da UTI [unidade de terapia intensiva]”: colocar os pacientes em estado mais grave próximos do posto de enfermagem, para serem acompanhados continuamente, e os menos graves mais distantes.

“Durante a Guerra do Paraguai, houve um debate fecundo sobre técnicas cirúrgicas”, reforça Bahiense. Discutia-se, por exemplo, se o melhor momento para amputar um braço ou perna [atingidos por balas, facões ou baionetas] seria logo após o ferimento ou se deveria esperar o combatente se acostumar à ideia de ter sido ferido. Mesmo que as intervenções cirúrgicas fossem bem-feitas, os soldados poderiam morrer logo depois por infecção generalizada, resultado da pouca preocupação – e conhecimento – com a assepsia. Ele verificou que medicamentos – principalmente clorofórmio, usado como anestésico, e ópio, contra dor –, ataduras e roupas para os doentes internados eram requisitados com frequência, porque o estoque sempre zerava.

Excursão ao Paraguay / Biblioteca Nacional

O general argentino Bartolomé Mitre com seus oficiais na região de Tuiuti, palco da mais sangrenta batalha da guerra, em maio de 1866, com 7 mil mortos e 10 mil feridosExcursão ao Paraguay / Biblioteca Nacional“As guerras, como as epidemias, transformam o mundo em um campo de experimentação e, ainda que à custa de um imenso sofrimento, aceleram as descobertas de novas técnicas de cirurgia, de tratamento de queimados ou de doenças infecciosas”, comenta Orlando. Segundo ele, somente a partir da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) é que o número de mortos por ferimentos de batalha começou a ser maior – nesse caso, duas vezes maior – do que o causado por doenças infecciosas.

As causas dessa mudança foram a melhoria das condições de higiene, a implantação de técnicas de tratamento – os feridos recebiam uma solução salina diretamente na veia para compensar as consequências da perda intensa de sangue. A partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o uso de antibióticos como a penicilina reduziu ainda mais a morte de soldados por causa de infecções decorrentes dos ferimentos. Durante a Guerra da Coreia (1950-1953), as amputações se tornaram menos necessárias com o desenvolvimento de técnicas de cirurgia vascular.

Reprodução

Anna Nery, enfermeira voluntária depois reconhecida pelo imperadorReproduçãoBahiense indica outra razão da elevada mortalidade por doenças infecciosas durante a Guerra do Paraguai: “Não havia ainda no Brasil uma enfermagem profissional, como nos Estados Unidos e na Europa”. A equipe de suporte aos cirurgiões era composta por soldados, cabos ou prisioneiros paraguaios preparados às pressas com um curso rápido de enfermagem e depois substituídos por religiosas ou mulheres que acompanhavam os militares.

Entre elas se destacou Anna Nery (1814-1880), que se tornou uma referência nessa área no Brasil. Inconformada com a separação de dois filhos, ambos recrutados para o front, ela se apresentou como voluntária para cuidar dos feridos. Com a autorização do governo da Bahia, Nery os acompanhou, aprendeu noções de enfermagem com freiras no Rio Grande do Sul e trabalhou como enfermeira em hospitais da frente de batalha. Em reconhecimento ao seu trabalho, o imperador dom Pedro II concedeu-lhe uma pensão vitalícia, com a qual educou os outros filhos.

Em março e abril de 2022, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, realizará um congresso internacional para debater os 150 anos do final da guerra, completados no ano passado.

Republicar