Acervo sob custódia do Instituto de Estudos Brasileiros da USP – Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USPDetalhe da carta Praefecturae de Paraiba et Rio Grande, executada pelo naturalista alemão Georg Marcgraf (1610-1644) e o holandês Joan Blaeu (1596-1673) em 1647, que mostra uma tropa de indígenas comandada por um militar holandêsAcervo sob custódia do Instituto de Estudos Brasileiros da USP – Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USP

Ao reconhecer aos povos indígenas o direito às terras que habitam, a Constituição Federal de 1988 favoreceu processos de demarcação e delimitação de territórios, que continuam a ser feitos até hoje. Em todas as regiões do Brasil, as reivindicações geraram uma profusão de relatórios, laudos e pareceres, produzidos pelos grupos técnicos (GT) que realizam os estudos etno-históricos, antropológicos, ambientais e cartográficos exigidos pela legislação. Em cada uma dessas iniciativas, consta um elemento em comum: os mapas.

Durante os trabalhos, antropólogos, cartógrafos, gestores ambientais e historiadores envolvidos nos GT recorrem a mapas de diversas naturezas. Há representações oficiais, feitas no período colonial, no Império e na República. Há desenhos feitos à mão pelos moradores ou produzidos com a ajuda de sistemas de navegação por satélite, como GPS, e aplicativos. Outros são transpostos de relatos orais ou recuperados de antigas descrições. Ao longo de duas décadas trabalhando com regularização fundiária, o antropólogo Estêvão Palitot, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), acumulou um acervo de mapas que materializam a diversidade de formas de cartografar necessárias para que os povos indígenas recuperassem suas terras e identidades.

Reunindo esses e outros documentos, Palitot e a também antropóloga Lara Erendira Almeida de Andrade, doutora pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pós-doutoranda pelo Instituto Nacional de Pesquisa Científica do Canadá, criaram o website Atlas do Pernambuco Indígena. Andrade conta que, graças a sua experiência como produtora cultural no Recife, viu no material uma oportunidade de colocar a documentação à disposição do público. “Escolhemos usar uma linguagem não especializada, com textos curtos acompanhando cada mapa, e uma ferramenta de busca para que os visitantes possam navegar entre eles”, diz. O primeiro conjunto de documentos, com 23 textos, está no ar desde janeiro.

O Atlas apresenta a variedade dos processos cartográficos que expressam a relação de um grupo humano a um território, naquilo que o geógrafo Milton Santos (1926-2001) denominou “territorialidade”. Trata-se do território vivido, ou “os modos como a terra ganha significado, a partir de sua simbologia, de seu uso, de sua representação”, segundo o geógrafo Maurice Seiji Tomioka Nilsson, que cartografa terras indígenas desde a década de 1980 e hoje é consultor da organização não governamental Centro de Trabalho Indigenista (CTI), sediada em São Paulo.

De acordo com Andrade, a cartografia vem ganhando importância crescente na área da antropologia, em contextos como a formação de professores indígenas, a demarcação e a gestão ambiental de suas terras, a produção de laudos para a regularização fundiária. “Os próprios indígenas têm uma demanda por se apropriar das ferramentas de georreferenciamento para fortalecer sua luta por direitos territoriais”, afirma.

Nas demarcações, tem sido fundamental a cartografia histórica, sobretudo na análise de mapas produzidos na segunda metade do século XVIII, após a assinatura do Tratado de Madri, que delimitou os territórios pertencentes a Portugal e Espanha na América do Sul em 1750, segundo a historiadora Íris Kantor, coordenadora do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica da Cátedra Jaime Cortesão (Lech), da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. “Nesse período, os mapas foram confeccionados por expedições militares e científicas que visavam urbanizar os indígenas, além de facilitarem a construção de fortalezas, a instalação de registros fiscais e o reconhecimento das vias de comunicação terrestres e fluviais.” Hoje, “a disponibilização da cartografia digital em alta resolução e a catalogação dos espécimes cartográficos permitem fazer um uso ‘contracolonial’ desses suportes de informação geográfica bidimensionais”, afirma.

Acervo sob custódia do Instituto de Estudos Brasileiros da USP – Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USPO mapa Praefecturae Paranambucae pars Meridionalis, também de Marcgraf e Blaeu, de 1647, apresenta sinais convencionados que representam vilas, povoados, aldeias indígenas, fortalezas e engenhos. O interior é preenchido por uma possível representação do quilombo de PalmaresAcervo sob custódia do Instituto de Estudos Brasileiros da USP – Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USP

O uso dos mapas históricos exige conhecimentos variados, explica a pesquisadora. Eles são classificados segundo critérios como o suporte material, a linguagem gráfica e o público destinatário. “É fundamental evidenciar o processo social de sua produção, circulação e apropriação”, diz. Na elaboração dos laudos técnicos, a presença ou ausência de topônimo nos mapas possibilita reconstituir as sucessivas formas de ocupação de uma área geográfica. “Essa transposição não pode ser imediata ou inadvertida, porque os nomes de lugares variam de cartógrafo para cartógrafo. Os estudos devem levar em conta as famílias de mapas da região”, observa. Esse método de análise também exige um conhecimento da história das línguas indígenas e suas interações com as línguas dos colonizadores.

Palitot aponta que o Nordeste é onde os registros da ocupação indígena feitos por europeus são os mais antigos do Brasil. “Mas as terras não estão plenamente demarcadas, contêm muitos conflitos e judicialização. O ofício antropológico no Nordeste lida muito com a história e a cartografia, porque temos que retornar constantemente aos mapas e à reconstrução do que foi feito com os territórios ao longo dos séculos”, explica.

Dois momentos cruciais na história da ocupação indígena do Nordeste são os aldeamentos missionários, ocorridos no período colonial, e as doações de terras, no Império. Os aldeamentos foram realizados por missionários jesuítas, com o objetivo de catequizar a população local. As doações também tinham o objetivo de integrar esses povos ao modo de vida ocidental, afastando-os de suas próprias tradições e crenças. Igrejas construídas nas terras doadas se tornavam o centro da vida comum. Havia a expectativa de que aqueles indivíduos se tornassem cristãos e as raízes indígenas se perdessem na bruma do tempo. “Cerca de 100 pequenas cidades da região têm origem em aldeamentos. Boa parte do nosso trabalho consiste em descobrir, nos documentos históricos, o que aconteceu nesses lugares”, diz o antropólogo da UFPB.

Os pesquisadores constataram a alternância de períodos com intensa documentação e outros sem informação. Em seus estudos sobre o Aldeamento do Macaco, na serra do Catimbau, em Pernambuco, onde vive o povo Kapinawá, Andrade relata que há fartos documentos durante o período colonial, ao qual se sucedem 100 anos de “vazio cartográfico”. “E, de repente, já no fim do século XX, reaparecem os Kapinawá ali. Por quê? Entender esse ‘de repente’ exige um estudo histórico rigoroso”, observa a antropóloga.

Algo semelhante ocorre na sucessão dos censos, argumenta Palitot, e ajuda a explicar a súbita reaparição de indígenas em determinados territórios. Em cada contagem da população do país está envolvida a decisão de como contabilizar os grupos sociais que o habitam. Caso um governo considere que os indígenas de alguma área foram assimilados ao restante da população, eles podem ser desconsiderados.

Acervo sob custódia do Instituto de Estudos Brasileiros da USP - Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USPNo século XVII, o mapa do Brasil “novo e acurado” (Nova et accurata Brasiliae totius tabula) elaborado pelo cartógrafo holandês Joan Blaeu (1596-1673) assinala a presença de povos indígenas dentro e no entorno das capitanias portuguesasAcervo sob custódia do Instituto de Estudos Brasileiros da USP - Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Brasileiros da USP

Nos dois primeiros censos brasileiros, em 1872 e 1890, os indígenas apareciam como “caboclos”, sem distinção de etnia ou grupo linguístico, expressando a aspiração da época por uma população homogênea e mestiça. Ao longo do século XX, houve grande variação nos critérios, com a ausência até mesmo do item “cor e raça” em alguns recenseamentos. A partir de 1991, como reflexo da nova Constituição, a população indígena passou a ser contabilizada em mais detalhe, incluindo seus idiomas. Naquele ano, foram registrados 294.131 indivíduos, número que cresceu para 734.172 em 2000 e 817.963 em 2010.

Palitot associa o rápido aumento, em parte, aos “processos de valorização das identidades indígenas” e, em parte, às políticas públicas que começaram a ser implementadas com foco nesses povos, sobretudo em educação e saúde, e que promoveram a recuperação de suas identidades. O aumento do registro da população indígena também decorre do fato de que, entre 1991 e 2000, o Censo passou a visitar comunidades mais afastadas das cidades da Amazônia.

De acordo com o antropólogo, a contagem mostra que esses povos sempre estiveram naqueles lugares e jamais deixaram de ser indígenas. Apesar dos séculos de aldeamento e expulsões, suas identidades nunca desapareceram por completo, manifestando-se em costumes preservados por trás da adoção de hábitos ocidentais. “Diversos elementos mostram um protagonismo indígena significativo. No Nordeste, há mitos em que a imagem de uma santa foi mudada de lugar e voltou sozinha: a terra era dela e ela queria ficar com seus filhos, os indígenas”, diz.

O mecanismo constitucional que impulsionou esse processo foi o artigo 231, parágrafo primeiro da Carta Magna, que reconhece as distintas territorialidades, afirma Nilsson. As terras indígenas são definidas como “as habitadas em caráter permanente; as utilizadas para suas atividades produtivas; as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.

Segundo o geógrafo, consultor do CTI, trata-se de “uma grande transformação jurídica, porque vincula a terra não a uma pessoa, mas a um povo”, estabelecendo uma ponte entre o regime fundiário nacional e as territorialidades tradicionais. A partir dessa definição, populações que hesitavam em se reconhecer como indígenas passaram a reivindicar esse estatuto e a buscar reconstruir seus territórios. A hesitação era fruto das pressões oficiais por aculturação e também, muitas vezes, do medo da violência.

Além de recorrer a documentos históricos, também é preciso produzir mapas novos, capazes de representar os pontos-chave da vida do grupo, como montes sagrados ou rios propícios à pesca. Ou seja, a territorialidade. A iniciativa em que uma população participa diretamente do mapeamento de sua terra recebe diferentes designações, como “mapeamento participativo”, “mapa mental” ou “etnomapeamento”.

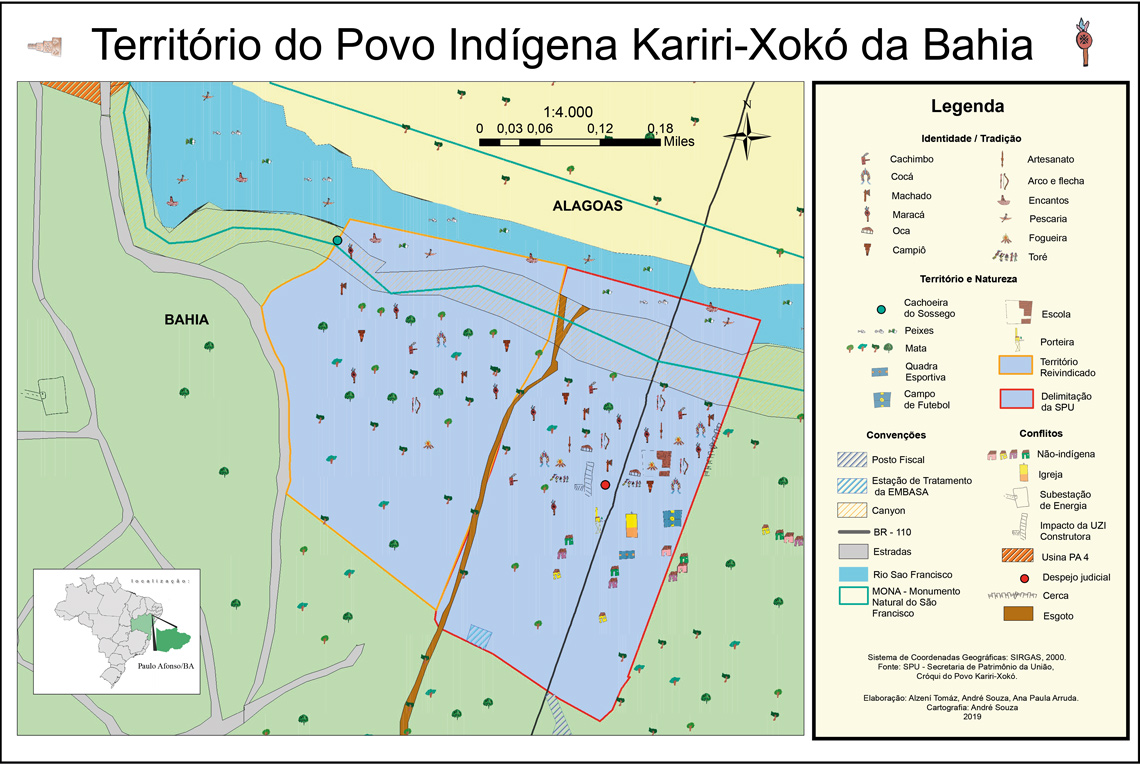

Projeto Nova Cartografia Social da AmazôniaMapa elaborado a partir de croqui do povo Kariri-Xokó indica pontos de cultivo e moradia, mas também conflitos com não indígenasProjeto Nova Cartografia Social da Amazônia

Os mapeamentos participativos constituíram parte importante da gestão ambiental das terras indígenas, que se tornou política pública em 2012, com a instalação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). “Essa é uma iniciativa que foi sendo feita primeiro, para ser pensada depois. Durante as assessorias aos povos indígenas, tanto na política territorial quanto na educacional, eles sempre manifestavam sua preocupação social e ambiental, porque havia alguém tentando invadir e devastar suas terras”, relembra Nilsson, que participou de diversos processos de demarcação e vários trabalhos no âmbito da PNGATI. Colocar o território no papel foi o modo encontrado para resguardá-lo.

O mapeamento participativo envolve o recolhimento de depoimentos dos indígenas, particularmente os anciãos, que descrevem os problemas enfrentados e os pontos-chave da área reivindicada. Em seguida, são feitos os chamados mapas mentais, em que o território pode ser desenhado à mão livre. Em algumas ocasiões, o processo também inclui a realização de oficinas de cartografia. Segue-se o trabalho de campo, em que as áreas mais significativas são visitadas e registradas com GPS. Os dados recolhidos são sobrepostos a imagens de satélite.

As ferramentas de mapeamento pelas próprias comunidades envolvidas estão no cerne do projeto “Nova cartografia social da Amazônia”, idealizado pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e que vem sendo desenvolvido desde 2005. A cartografia social de Almeida tem origem nos processos de mapeamento do projeto Grande Carajás, da década de 1980, que visava industrializar a região paraense por meio de uma grande ferrovia e siderúrgicas instaladas no entorno de Marabá, no Pará. A experiência de Almeida é relatada no livro Carajás: A guerra dos mapas (Farangola, 1993).

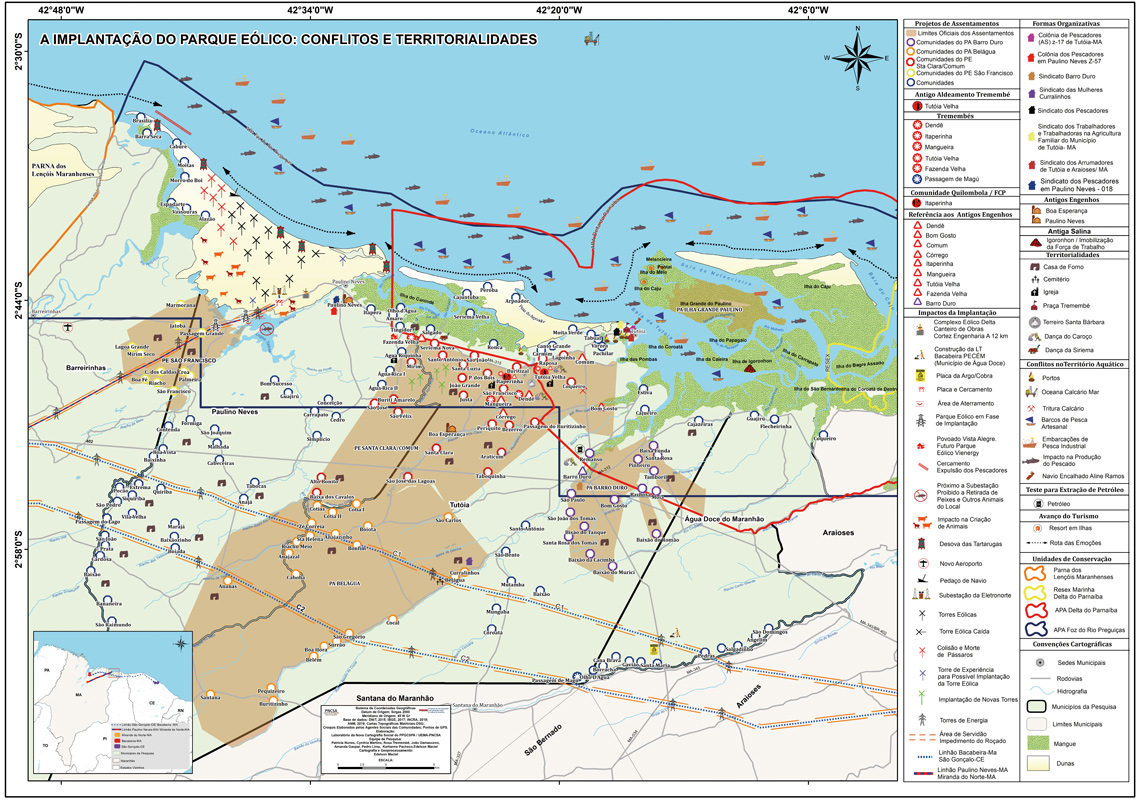

“Para fazer um mapa de projetos econômicos como esse, é possível encontrar todas as informações necessárias em instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] ou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [Ibama]”, observa o antropólogo Emmanuel de Almeida Farias Júnior, da Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e pesquisador do projeto. Segundo o pesquisador, estão lá as diferentes áreas, as linhas de transmissão, as estradas e ferrovias, os rios e cidades. Mas isso não diz tudo. “Essa informação tem as limitações típicas de um documento feito com finalidade oficial”, diz. “A cartografia social surgiu da constatação de que os impactos sociais de uma iniciativa desse porte não aparecem no mapa se não forem indicados pelas pessoas que vivem no lugar. E o que entra nesse mapa? Tudo que essas pessoas indicarem como relevante e significativo.”

Projeto Nova Cartografia Social da AmazôniaImpactos da implantação de um projeto de energia eólica sobre comunidades de pescadores no litoral maranhenseProjeto Nova Cartografia Social da Amazônia

A região do rio Tapajós, no Pará, é o exemplo escolhido por Farias Júnior. Os mapas usados nos relatórios de impacto ambiental do complexo de hidrelétricas, previsto para a região, representam o rio por meio da mancha azul que é a antiga convenção cartográfica. “Com a cartografia social, os indígenas puderam mapear os poços, áreas mais profundas do rio, onde se podem pescar determinados peixes ausentes das partes rasas. Os significados se multiplicam muito além do que consta dos mapas oficiais. Assim, quem toma decisões acerca do impacto ambiental ou social, como o Ministério Público ou a Defensoria Pública, tem uma visão mais clara do que se passa ali”, diz.

Para Farias Júnior, a “Nova Cartografia Social da Amazônia” funciona como ponto de ligação entre pesquisadores e movimentos sociais. Almeida deu a sua técnica o nome de “cartografia social” para ressaltar essa conexão, que deve ser contínua, o que não é necessariamente o caso no mapeamento participativo em geral. As oficinas e demais etapas do processo são feitas por solicitação de grupos envolvidos em algum conflito, seja territorial, linguístico ou cultural. A cartografia social também pode ser aplicada ao espaço urbano. Farias Júnior cita as comunidades LGBT+ de Manaus, no Amazonas e Belém, no Pará, e dos catadores de recicláveis manauaras. Esses grupos indicaram aos pesquisadores a necessidade de registrar em mapas os pontos relevantes para eles dessas capitais.

Na cartografia social e nas demais formas de mapeamento participativo, a conjugação das duas técnicas, a mental e a via satélite, constitui um momento delicado. Existe um risco de que o aparato tecnológico sufoque as informações trazidas pela comunidade, em razão da disponibilidade por vezes imediata das imagens e seu alto grau de detalhamento. “O fundamento da boa transposição das informações é o efetivo conhecimento do território, que se obtém nas etapas anteriores”, diz Nilsson. “Na verdade, a informação que vem dos relatos é mais rica e relevante. Então é preciso pensar em parâmetros para obter a simetria entre as duas técnicas, que não são naturalmente harmônicas”, alerta.

Kantor chama a atenção para a mesma dificuldade no âmbito da cartografia histórica. “Conjugar as diferentes práticas de representação do espaço em uma mesma base de dados é questão crucial. A sobreposição das camadas de informação tem que ser feita com método, para que seja possível fazer comparações e cruzamento de referências”, observa. Para melhor cumprir suas funções, o repositório de imagens “deve contar com a colaboração de etnógrafos, arqueólogos, botânicos, geólogos, historiadores da cartografia, linguistas, especialistas em tecnologia da informação, em inteligência artificial, entre outros”.

Livro

ALMEIDA, A. W. B et al. (orgs.). Mineração e garimpo em terras tradicionalmente ocupadas: Conflitos sociais e mobilizações étnicas. Manaus: UEA Edições; PNCSA, 2019.

Artigos científicos

ANDRADE, L. E. A. Povos indígenas, mapeamentos participativos e política de gestão territorial: O caso do Semiárido brasileiro. Vivência: Revista de Antropologia. v. 1, n. 52. 2019.

ASSIS, W. F. T. Pode o subalterno mapear e incidir no planejamento regional? Conflitos territoriais e disputas cartográficas no ordenamento fundiário do oeste do Pará. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. v. 22. 2020.

NILSSON, M. S. T e VIANA, D. Política e tecnicidade dos mapas: Sobre o mapeamento participativo em três terras indígenas da bacia do rio São Francisco. Anais da VIII Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia. 2022.

PALITOT, E. M. Marcos, rumos, posses e braças quadradas: Refazendo os caminhos da demarcação da Sesmaria dos índios de Monte-Mór – Província da Parahyba do Norte (1866-67). Outros Tempos, v. 19, n. 34. 2022.

PEREIRA, C. E. G. et al. Trajetórias da cartografia: Da colonialidade à descolonialidade. Revista de Geografia. v. 39, n. 1. 2022.