Em 1835, diversos relatórios sobre o estado das províncias do Império faziam avaliações nada animadoras da educação brasileira. Em Alagoas, o documento lamentava “os tênues recursos” investidos e os “mesquinhos salários” dos professores. Em Santa Catarina, ficou registrado que as 15 escolas da província “não apresentam todo o aproveitamento que seria de esperar”. Em Mato Grosso, os métodos de ensino também eram criticados.

A realidade do ensino no Brasil independente contrasta com os discursos modernizantes de seus artífices. José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu (1753-1835), que foi inspetor dos estabelecimentos literários e científicos do reino, afirmou que, em matéria de educação, desperdício não é gastar, mas poupar (ver Pesquisa FAPESP n° 313). Em 1821, José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) declarou que a criação de uma universidade no Brasil era “de absoluta necessidade” (ver Pesquisa FAPESP n° 319). Seu irmão Martim Francisco Ribeiro de Andrada (1775-1844) propôs um sistema educacional para o país, adaptando o projeto do marquês de Condorcet (1743-1794) para a França revolucionária.

Ainda assim, diz a historiadora Carlota Boto, da Universidade de São Paulo (USP), “os recursos gastos com instrução foram parcos e pouco condizentes com o discurso exuberante sobre a necessidade de instrução pública no Império”. Citando o sociólogo Celso Beisiegel (1935-2017), Boto observa que “o Brasil tem por característica fazer o discurso pedagógico de maneira arrojada, tendo, entretanto, práticas acanhadas em educação”.

No recém-lançado livro O ponto a que chegamos: Duzentos anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente (editora FGV), o jornalista Antônio Gois, um dos fundadores da Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), abre o capítulo sobre o Império com uma epígrafe de dom Pedro I (1798-1834), que, em manifesto publicado em agosto de 1822, prometeu “um código de instrução pública nacional, que fará germinar e vegetar viçosamente os talentos”, com “uma educação liberal, que comunique aos seus membros a instrução necessária para promoverem a felicidade do grande Todo brasileiro”.

A promessa expressava o liberalismo que influenciou os processos de independência das Américas, segundo Gois. “Países como a Prússia e os Estados Unidos começavam a organizar sistemas de educação pública, gratuita e para todos, algo revolucionário para a época. Hoje, a ideia é quase banal, mas naquele tempo se perguntava por que a elite deveria ceder parte de sua renda via impostos para que um camponês estudasse”, comenta.

Segundo Boto, o Iluminismo que o Brasil herdou de Portugal é diferente daquele que vicejava em países como a França e os Estados Unidos. Na proposta de Martim Francisco, adaptada de Condorcet, “muito do que havia no projeto francês desaparece, como a referência à cidadania e à igualdade”, diz. “Condorcet pensou um projeto para a formação de cidadãos de uma república. No Brasil do Primeiro Império, tratava-se de formar súditos para a realeza.”

Essa formação constitui um objetivo central da educação no Brasil desde o período joanino (1808-1821), observa o professor José Gondra, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). “Foi preciso criar todo um aparato para a nova sede do reino. Daí a necessidade de organizar o país e formar as pessoas, em uma sociedade da cultura oral e com índice de analfabetismo escandaloso, provavelmente acima de 90%”, resume.

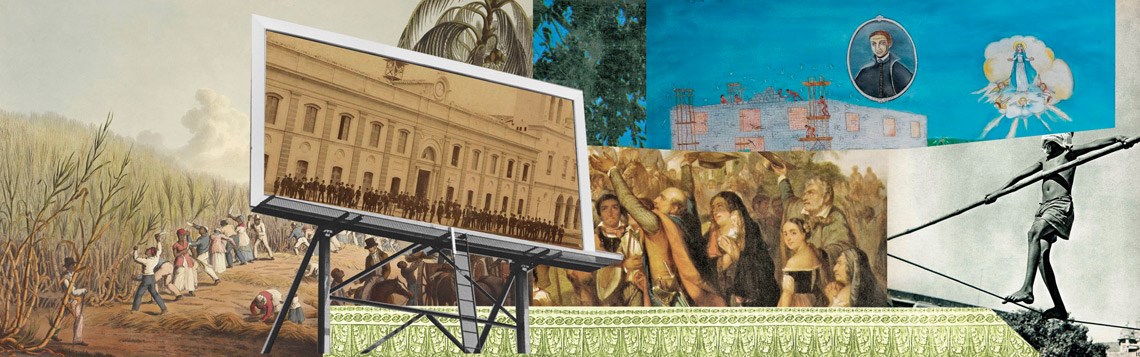

Segundo Gondra, em seus primeiros anos de Independência, o país estava conflagrado, cheio de rebeliões, com 4,5 milhões de pessoas espalhadas no território, envolvendo povos originários, escravizados e muitos imigrantes. “Falavam línguas diferentes, viviam de modos diferentes. A escola foi um recurso importante para nacionalizar e abrasileirar essas pessoas”, argumenta o pesquisador.

As ideias recebidas do Iluminismo e o desejo de unificar a população formam a base do que se pensou sobre educação no Império. “Na Independência, os esforços de criação de um sistema de ensino compatível com projetos de nação e Estado em emergência, e vinculados às perspectivas de progresso e civilidade, se institucionalizaram”, diz a pedagoga Aline de Morais Limeira, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A história do sistema de ensino no período imperial é a história dessa institucionalização.

O artigo 179 da Constituição de 1824 dedica dois itens à educação. O item XXXII inclui entre os direitos civis “a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos” e o XXXIII se refere a “colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes”. A Lei das Escolas de Primeiras Letras, de 1827, mandava “criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos”, estipulando salários entre 200 mil-réis e 500 mil-réis para os professores e mestres.

Zé Vicente

Zé Vicente

Discursos e leis pouco se traduziram em investimentos. Em 1830, primeiro ano para o qual o orçamento imperial está disponível, somando-se os gastos com educação nas províncias chega-se a 9% de um total superior a 321 contos de réis, segundo estudo publicado em 2017 por Dalvit Greiner de Paula e Vera Lúcia Nogueira, da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Em comparação, a Constituição de 1988 estipula no artigo 212 que a educação deveria receber no mínimo 18% do que a União arrecada e 25% da receita de estados e municípios. Os salários de professores, em muitas províncias, ficavam abaixo do piso legal: 150 mil-réis anuais. Em comparação, a renda mínima necessária para votar era de 100 mil-réis. Para candidatar-se a eleições locais, 200 mil-réis.

Uma das consequências da falta de recursos foi a proliferação de instituições privadas, que recebiam aportes do governo, diz Gondra. “O subsídio era usado porque o Estado argumentava não ter condições de sustentar uma malha de escolas para todos. Com isso, justificava a transferência de recursos para a iniciativa privada e para as escolas confessionais”, afirma o professor da Uerj.

Em 1834, o Ato Adicional à Constituição descentralizou parcialmente a administração imperial. As províncias passaram a ser responsáveis pelas escolas, exceto no ensino superior e na capital do país. Contudo, a principal fonte de recursos da época, o imposto sobre as alfândegas, estava fora do alcance dos governos provinciais. “A aplicação de recursos ficou aquém do necessário. Algumas províncias tinham uma única escola pública de nível secundário. Na maioria delas, a presença das meninas não era permitida. Hoje se entende que, em geral, a descentralização na gestão da instrução pública pode ter limitado o desenvolvimento da educação, por conta da variedade nos orçamentos provinciais e por questões políticas locais”, resume Limeira.

Para Gondra, não se entende o cenário da educação no Império sem considerar o que foi herdado do período colonial. Na Colônia, a educação ocorreu sobretudo nas escolas fundadas por ordens religiosas, principalmente a Companhia de Jesus. Uma importante mudança ocorreu em 1759, quando o governo português estabeleceu a Lei de Extermínio, Proscrição e Expulsão dos seus Reinos e Domínios Ultramarinos dos Regulares da Companhia de Jesus e instaurou “aulas régias”, isto é, o ensino público, em que o Estado definia o currículo, contratava os professores e emitia o diploma.

A reforma visava modernizar o Império e formar quadros para sua administração. O novo sistema era financiado por um imposto único denominado “subsídio literário”, criado em 1772, cobrado sobre a venda de aguardente, vinho e vinagre no reino, Açores e Madeira. Nas colônias da América e da África o imposto era recolhido sobre a carne cortada nos açougues. No período joanino, a receita do subsídio literário atingiu 12 contos de réis por ano, valor baixo para dar conta de toda a Colônia, segundo o filósofo Carlos Roberto Jamil Cury, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no artigo “Financiamento da educação brasileira: Do subsídio literário ao Fundeb”.

De acordo com Limeira, embora os dados sobre o período colonial sejam escassos, documentos referentes à década de 1770 do Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, indicam a abertura de mais de 350 vagas para professores régios (responsáveis por disciplinas como latim, grego, retórica e filosofia) e mais de 470 para mestres (encarregados de ensinar a ler, a escrever e a contar) na Colônia. Desses, há registro da chegada ao Brasil de 17 mestres entre o final do século XVIII e o início do século XIX, segundo Gondra. Quando a comitiva de dom João VI (1767-1826) desembarcou no Rio de Janeiro, havia 20 mestres régios na cidade.

O sistema de aulas régias permaneceu no Primeiro Reinado. Os professores reconhecidos pelo Estado ensinavam de forma avulsa e os alunos buscavam cada curso separadamente. Aos poucos, as cátedras foram reunidas em escolas como o Atheneu Norte-Riograndense (1834), os liceus da Paraíba e da Bahia (1836) e o Colégio Pedro II (1837), no Rio de Janeiro. A primeira instituição formadora de professores (escola normal) da América Latina foi fundada em Niterói (RJ) em 1835.

A reforma de 1759 expulsou os jesuítas, mas não as outras ordens da Igreja Católica. Ainda assim, no Brasil, há registros de aulas com jesuítas, ensinando em caráter particular, assinala Gondra. No Império, a Igreja teve papel fundamental na educação, e não apenas pelas escolas confessionais. “O catolicismo era a religião oficial, um braço do Estado. Sua presença na educação foi importante e se deu de modos distintos ao longo do século XIX, como na inserção da doutrina cristã nos currículos ou no exercício de seus representantes nas funções educativas, como a docência, a fiscalização do ensino, a seleção de professores, a administração pública”, sublinha Limeira.

Um dado muito citado para afirmar o fracasso do ensino no Brasil imperial é extraído do primeiro censo realizado no país, em 1872. Constatou-se, então, que pouco mais de 80% da população livre era analfabeta, o que equivalia a 6,8 milhões entre o total de 8,4 milhões de habitantes. Limeira adverte que, se esse número for lido isoladamente, chega-se a uma interpretação anacrônica do que se passou, pois havia distinção entre escravizados e livres, bem como entre analfabetismo e escolarização. A taxa relativa às crianças considerava a sua frequência escolar entre 6 e 15 anos e não sua alfabetização, embora houvesse províncias, incluindo a capital, em que a obrigatoriedade da escolarização iniciava aos 7.

Gondra destaca que a produção relativa à história da educação no bicentenário da Independência têm revelado a atualidade de temas discutidos há 200 anos. O subsídio à educação privada reaparece no sistema de vouchers proposto por alguns economistas. A relação entre religião e ensino continua em discussão. O ensino doméstico, comum entre famílias abastadas do Oitocentos, voltou a ser proposto. “As questões que animaram os projetos de educação do passado mudam, mas também há continuidades e algumas medidas reaparecem com nova roupagem, como se fossem novidades”, conclui.

Os primórdios da educação superior e do ensino profissionalizante nas ex-colônias

Ao longo de todo o período colonial, as universidades foram inexistentes na América portuguesa. Nos territórios pertencentes à Espanha, ao contrário, as primeiras foram inauguradas na década de 1550, no México e no Peru. De acordo com a historiadora Maria Ligia Prado, da USP, a ausência de universidades na América portuguesa expressa as condições da própria Metrópole. No século XVII, a Espanha, poderoso império europeu, possuía mais de 20 universidades. Portugal era uma nação pequena, empobrecida e tinha apenas a Universidade de Coimbra. Os espanhóis dispunham de um quadro amplo de docentes, alguns dispostos a se transferir para o Novo Mundo. “As colônias eram diferentes porque as metrópoles eram diferentes”, resume.

Depois da Independência, o ensino superior avançou lentamente, apesar das declarações em defesa de sua expansão. Com a chegada da Corte, em 1808, instalou-se um sistema de aulas avulsas semelhante ao do ensino básico. Aos poucos, cursos como os da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro e de Salvador foram reunidos nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia (1832). Faculdades de direito foram fundadas em São Paulo e Olinda (1827). Faculdades de engenharia, como a Politécnica do Rio de Janeiro (1874) e a Escola de Minas de Ouro Preto (1876), teriam de esperar ainda mais. Uma universidade só seria fundada em 1920, com a Universidade do Rio de Janeiro, posteriormente designada Universidade do Brasil, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No período colonial, os filhos de famílias ricas obtinham seus diplomas superiores, em geral, na Universidade de Coimbra. Na América espanhola, por contraste, os processos de independência contaram com significativa presença de formados em universidades locais. Destacam-se a Universidad de San Carlos, na Guatemala, e a Universidad de Chuquisaca, na Bolívia.

“As universidades da América espanhola eram conservadoras, ligadas à formação de quadros para a administração colonial. Mesmo assim, o momento de efervescência do final do século XVIII chegou a elas. Mariano Moreno [1778-1811], líder da independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, foi aluno de Chuquisaca”, destaca a historiadora Maria Ligia Prado, da USP.

Entretanto, o caso do ensino superior tem uma particularidade. Prado assinala que na América espanhola o projeto das novas lideranças não consistia em fortalecer as universidades existentes, mas em fechá-las. “Para os liberais da América, as universidades tinham um ranço do passado colonial”, explica Prado, que trata do tema no ensaio “Universidade, Estado e Igreja na América Latina”, publicado no livro América Latina no século XIX. Tramas, telas e textos (Edusp, 2004).

O projeto era criar um sistema de ensino superior, voltado para finalidades práticas. “Esse é o modelo que o Brasil vai seguir no século XIX: as faculdades são profissionalizantes”, observa. Por esse prisma, não é a ausência de universidades no Brasil imperial que constitui uma exceção ou um atraso em relação aos países vizinhos, mas o passo lento em que foram criados cursos superiores e faculdades.

Artigos científicos

CASTANHA, A. P. A instrução primária no Brasil entre a Independência e o Ato Adicional de 1834. Teoria e Prática da Educação. v. 23, n. 1. 2020.

JAMIL CURY, C. R. Financiamento da educação brasileira: Do subsídio literário ao Fundeb. Educação e realidade. v. 43, n. 4. 2018.

GOMES, A. R. Ensino público no Brasil: Primórdios (1759-1827). Instrumento Crítico. v. 5, n. 5. 2019.

NEVES, L. M. B. P. Educar é civilizar: A pedagogia dos periódicos e dos panfletos políticos na Independência do Brasil (1821-1824). Revista História da Educação. v. 25. 2021.

PAULA, D. G. e NOGUEIRA, V. L. Escola pública liberalismo no Brasil imperial: Construção do Estado e abandono da nação. Revista História da Educação. v. 21, n. 53. 2017.

Livros

BOTO, C. A liturgia escolar na Idade Moderna. Campinas: Papirus, 2017.

GOIS, A. O ponto a que chegamos: Duzentos anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2022.

LIMEIRA, A. M. et al. Independência & instrução no Brasil: História, memória e formação (1822-1972). Rio de Janeiro: EdUerj, 2022.