No registro de fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, há uma referência especial a um brasileiro. Logo no início de seu discurso de posse da presidência da Conferência Internacional de Saúde de 1946, em São Francisco, nos Estados Unidos, o cirurgião norte-americano Thomas Parran (1892-1968) fez um agradecimento ao “Doutor de Paula Souza” e ao “Doutor Szeming Sze” – o sanitarista Geraldo Horácio de Paula Souza (1889-1951) e o diplomata Szeming Sze (1908-1998), representantes do Brasil e da China. Os dois, ele ressaltou, foram os responsáveis pela articulação que permitiu a realização daquele encontro e a introdução da saúde como um dos temas da assembleia de criação da Organização das Nações Unidas (ONU), a chamada Carta das Nações Unidas, um ano antes, que viabilizou a criação da OMS.

A Carta das Nações Unidas “nem sequer continha os termos saúde ou higiene”, comentou Paula Souza em uma entrevista à extinta Rádio Excelsior em 26 de novembro de 1949. Nessa entrevista, citada em um artigo de 1984 na Revista de Saúde Pública, ele contou que havia proposto a criação de “uma agência de saúde pública internacional, dependente das Nações Unidas ou a elas filiada”, mas a sugestão só foi aceita depois de “longas conversações e arranjos” e o apoio da delegação chinesa.

Acervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USPRetrato de Paula Souza em seu gabinete de trabalhoAcervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USP

Paula Souza era uma figura conhecida no meio acadêmico brasileiro e internacional. Doutor pela então recém-criada Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e primeiro diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), havia empreendido, em 1925, uma reforma sanitária que ampliava a visão centrada em obras de infraestrutura e incluía a educação sanitária. Inspirada no modelo norte-americano disseminado pela Fundação Rockefeller, a reforma se baseava na criação de centros de saúde e cursos de educadores sanitários para formar o que ele chamava de “consciência sanitária” da população. “A grande contribuição de Paula Souza foi apostar na formação de agentes de saúde pública para prevenir a disseminação de muitas doenças infecciosas”, sintetiza o historiador Jaime Rodrigues, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus de Guarulhos.

Elite cafeeira

O sobrenome Paula Souza já era conhecido e respeitado no final do século XIX, quando o futuro sanitarista nasceu, em Itu, interior paulista. Seu pai, Antônio Francisco de Paula Souza (1843-1917), representante da elite cafeeira paulista, foi um engenheiro de projeção nacional, deputado estadual, fundador e, por 24 anos, até morrer, o primeiro diretor da Escola Politécnica, que viria a formar a USP.

O filho preferiu as ciências biomédicas. Com 16 anos, ingressou na Escola de Farmácia de São Paulo e três anos depois iniciou outra graduação, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Durante as férias, trabalhava na Politécnica da USP com o médico veterinário suíço-brasileiro Roberto Hottinger (1875-1942), que o encaminhou para estágios na Alemanha, França e Suíça.

Coleção Geraldo Horácio de Paula Souza / Museu Histórico da FM-USPPaula Souza (em primeiro plano, à esq.) com seus colegas da Universidade Johns HopkinsColeção Geraldo Horácio de Paula Souza / Museu Histórico da FM-USP

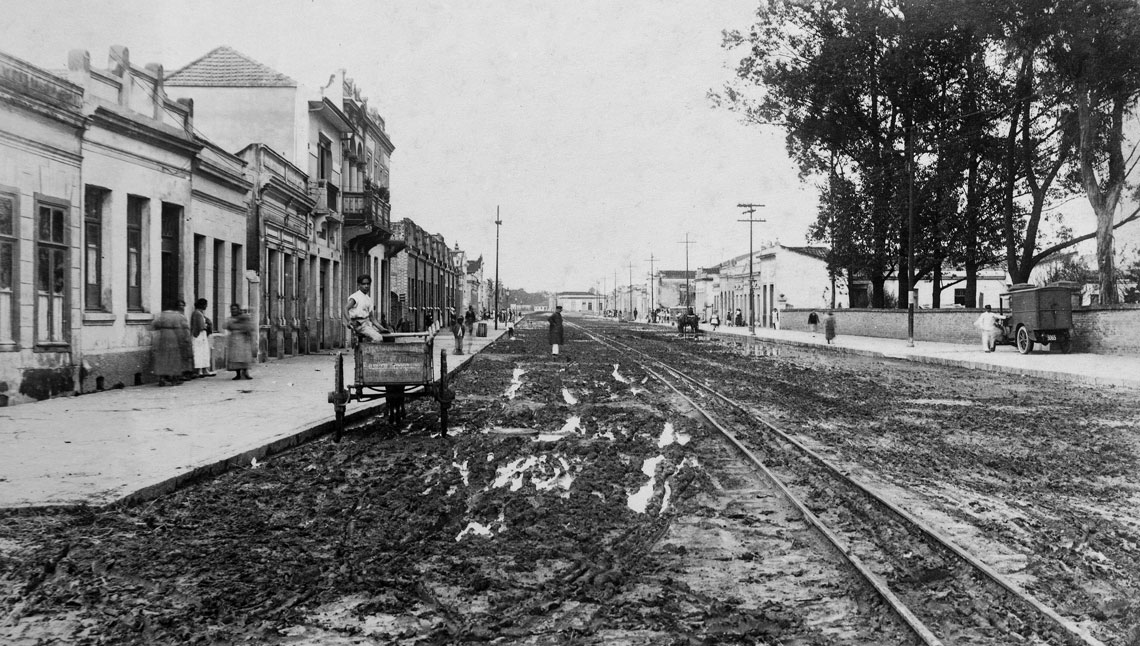

Em 1913, formado em medicina, Paula Souza começou a trabalhar como assistente de Hottinger em seu laboratório da Escola Politécnica. Juntos, fizeram uma série de experimentos para avaliar a qualidade da água distribuída na cidade de São Paulo. “Eles se preocupavam com as doenças de veiculação hídrica, como a febre tifoide”, explica a cientista social Cristina de Campos, da Universidade São Judas Tadeu, que estudou a trajetória do médico em seu mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com apoio da FAPESP. Hottinger e Paula de Souza desenvolveram um dispositivo chamado perfector, à base de ozônio, para purificação da água. Mais tarde, como diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, a cloração da água distribuída na cidade seria sua primeira medida.

Em 1914, Paula Souza assumiu o cargo de professor assistente do Departamento de Química da recém-criada Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. O passo seguinte, crucial para sua formação, seria o doutorado em higiene e saúde pública nos Estados Unidos, por meio da Fundação Rockefeller. A formação nos Estados Unidos só foi possível pelo convênio firmado entre a Rockefeller e o governo paulista que criou, em 1918, o Instituto de Higiene, embrião da FSP-USP (ver Pesquisa FAPESP nº 264). O acordo previa o envio de dois médicos brasileiros como bolsistas para estudar na Escola de Higiene da Johns Hopkins.

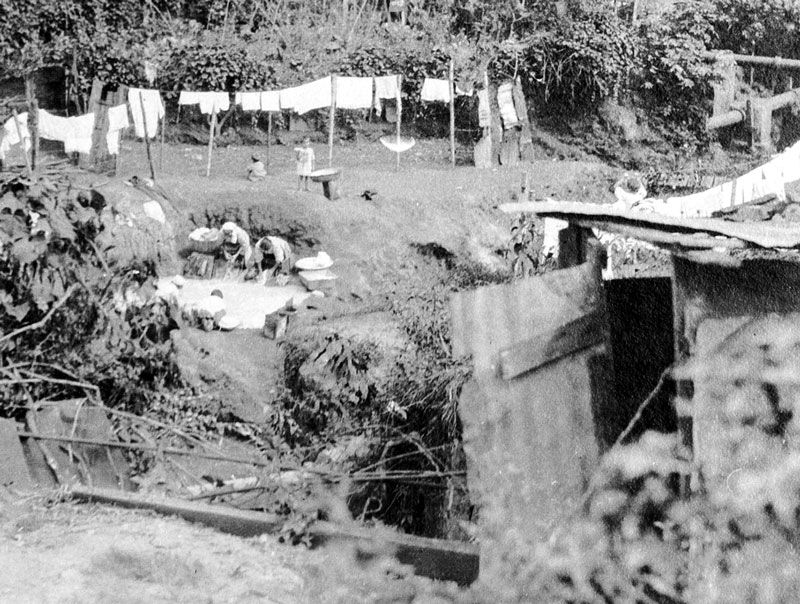

Acervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USPDejetos de uma latrina (à dir.) caem sobre córrego Saracura Grande, no atual bairro do Bixiga, perto de uma área usada por lavadeiras (à esq.)Acervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USP

Os escolhidos foram os médicos Francisco Borges Vieira (1893-1950) e Paula Souza, que se tornaram os primeiros brasileiros a receber o título de doutor em higiene e saúde pública. “Como representantes da alta elite paulistana, eles foram escolhidos a dedo”, afirma o médico Guilherme Arantes Mello, da Unifesp, que escreveu sobre essa fase da saúde pública no Brasil em um artigo de dezembro de 2011 na revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos.

Paula Souza assumiu a direção do Instituto de Higiene logo que voltou dos Estados Unidos, em 1921. Dez anos depois, por sua iniciativa, o instituto foi transformado em Escola de Higiene e Saúde Pública do Estado e incorporado à USP em 1934. Em 1945 foi renomeada como Faculdade de Higiene e Saúde Pública, ainda sob sua direção, e ganhou o nome atual em 1969.

Em 1922, Paula Souza assumiu a direção do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo e três anos depois promulgou um novo Código Sanitário, que enfatizava a educação sanitária dos moradores da cidade. Ele argumentava que um ambiente saneado seria ineficiente sem a formação de uma “cultura sanitária”. A economista Maria Alice Rosa Ribeiro, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), reproduz em seu livro História sem fim… Inventário da Saúde Pública (Unesp, 1993) o trecho de uma conferência em que ele explicita esse ponto de vista, não sem uma boa dose de preconceito: “Coloquemos o caboclo ignorante na casa do patrão e este na choça do caboclo, ou o proprietário de Higienópolis no cortiço do Brás e a família inculta no palácio do primeiro e observe o acerto do que afirmo: rápida seria a transformação da choça e do mucambo em locais compatíveis com a vida digna, bem como a da casa grande e do palácio nos mais perigosos antros da doença e da miséria”.

Acervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USPPaula Souza participa da cerimônia de assinatura da constituição da OMS, em 22 de junho de 1946 em Nova YorkAcervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USP

Dentro dessa concepção, o indivíduo deveria ser educado a fim de não colocar em risco toda a sociedade. “Havia uma demanda social para o controle das epidemias, que afetavam ricos e pobres e traziam prejuízos às atividades econômicas”, destaca a enfermeira sanitarista Maria Cristina da Costa Marques, coordenadora do Centro de Memória da FSP-USP, que guarda o acervo de Paula Souza. “Esse é um modelo que se consolida de braço dado com um projeto político e econômico de fortalecimento do estado.” Sob influência da eugenia, pseudociência racista que apregoava o melhoramento da “raça brasileira”, buscava-se formar uma nação de trabalhadores disciplinados, fortes e saudáveis. Segundo Marques, Paula Souza, como outros sanitaristas da época, era influenciado pela eugenia.

Paula Souza trouxe dos Estados Unidos o modelo dos health centers, os centros de saúde, com um papel essencialmente preventivo: visavam popularizar bons hábitos de higiene e divulgar temas de interesse sanitário por meio de aconselhamento pessoal, palestras, folhetos e exposições. Papel-chave nesse trabalho de orientação e divulgação cabia às educadoras sanitárias, que também atuavam nas escolas e em visitas domiciliares. Um Curso de Educação Sanitária foi criado em 1925, no Centro de Saúde Modelo instalado no Instituto de Higiene. Destinava-se a professoras primárias, como estratégia para compensar a escassez de enfermeiras.

Acervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USPEducadora sanitária (à dir.) orienta mulher sobre como melhorar os cuidados com a higiene das criançasAcervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USP

A partir de São Paulo, a ideia dos centros de saúde se espalhou por todo o país. “Foi um tsunami rockefelleriano”, brinca Mello. Na Bahia, a reforma sanitária também data de 1925. O enfermeiro sanitarista Nildo Batista Mascarenhas, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), conta que essa reforma também mirava o controle das doenças infectocontagiosas pela educação nos centros de saúde e nas visitas domiciliares, a cargo das visitadoras sanitárias, como eram chamadas as educadoras no estado. Paula Souza e Antônio Luis Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto (1892-1954), à frente da Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública da Bahia, “eram frutos do mesmo projeto político de saúde pública, do grupo de Carlos Chagas [1879-1934] e outros higienistas renomados”, diz Mascarenhas, um dos autores de um artigo sobre a política de saúde na Bahia publicado em novembro de 2020 na Revista Bahiana de Saúde Pública. Filho da elite pernambucana, Barros Barreto também foi bolsista da Rockefeller e se formou doutor em Saúde Pública pela Johns Hopkins.

A Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas na Presidência do país, marcou o início de um período de centralização das ações de saúde, que inibiu as iniciativas estaduais. “A nova política de saúde se voltaria gradativamente para a atenção médico-hospitalar, em detrimento das ações de saúde pública destinadas à coletividade”, diz Mascarenhas. Em meio à instabilidade política e a resistências na Assembleia Legislativa do estado, Paula Souza não conseguiu instalar todos os centros de saúde que almejava: dos oito planejados, apenas três saíram do papel, o centro modelo, no Instituto de Higiene, e outros dois nos bairros do Brás e Bom Retiro.

Mesmo assim, a semente do novo modelo de medicina preventiva já estava lançada, argumenta Mascarenhas, que vê na educadora ou visitadora sanitária similaridade com o atual agente comunitário de saúde, pensado como o elo do serviço de saúde com os domicílios. “Esse modelo permanece na saúde pública brasileira”, observa. “O centro de saúde com essa perspectiva comunitária, integrada com as famílias, é uma herança histórica muito clara dessa estratégia.”

Acervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USPComo parte da educação sanitária, crianças aprendem na escola a escovar os dentesAcervo Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública da USP

A orientação nutricional era uma parte importante da educação sanitária preconizada por Paula Souza, que conheceu a profissão de nutricionista nos Estados Unidos. Entre 1932 e 1933, ele orientou a primeira pesquisa sobre hábitos alimentares da população realizada na cidade de São Paulo. O inquérito alimentar demonstrou dificuldades no consumo de feijão em comparação com outros alimentos. Ele sugeriu, então, a criação de feijoarias populares. “Seriam criadas cozinhas distritais, onde se poderia comprar feijão em pequenas quantidades, já cozido, assim como se comprava pãozinho na padaria, que havia substituído o pão feito em casa. A panela de pressão ainda não era comum e o feijão, de alto valor nutritivo, era o alimento cujo preparo consumia mais tempo e combustível”, conta Rodrigues. O Serviço Social da Indústria (Sesi) chegou a instalar uma cozinha distrital no bairro do Tatuapé, mas as feijoarias não foram adiante.

Com apoio da FAPESP, Rodrigues reuniu 2.600 documentos sobre o sanitarista, apresentados no Inventário analítico do Arquivo Geraldo Horácio de Paula Souza, publicado pela FSP-USP em 2007. A pesquisa correu com relativa facilidade porque o médico guardava toda a correspondência e os recortes de jornal que o citavam. “Havia inclusive cópias carbonadas das cartas que ele enviava. Era como ele já tivesse a pretensão de construir uma memória que ficasse após sua morte”, comenta.

Paula Souza trabalhou de 1927 a 1929 em Genebra na Organização de Saúde da Liga das Nações, que procurava solucionar problemas globais de saúde pública. Enfraquecida, a Liga foi extinta logo após a Segunda Guerra Mundial e parte de suas funções incorporadas pela OMS. Paula Souza foi um dos vice-presidentes da instituição criada em 1948 até morrer, três anos depois, aos 62 anos, de infarto fulminante, às vésperas de uma viagem a trabalho.

A reportagem acima foi publicada com o título “Diretrizes para a saúde pública ” na edição impressa nº 351, de maio de 2025.

Projetos

1. Uma história social da alimentação na cidade de São Paulo (décadas de 1920 a 1950) (nº 05/51165-3); Modalidade Bolsas no Brasil – Pós-doutorado; Pesquisadora responsável Maria da Penha Costa Vasconcellos (USP); Bolsista Jaime Rodrigues; Investimento R$ 63.467,40.

2. Cidade e higiene em São Paulo, 1925-1945: Geraldo Horácio de Paula Souza e a institucionalização da saúde pública como disciplina acadêmica (nº 98/12910-0); Modalidade Bolsas no Brasil – Mestrado; Pesquisadora responsável Maria Lúcia Caira Gitahy (USP); Bolsista Cristina de Campos; Investimento R$ 29.812,34.

3. Representações da saúde pública norte-americana: As fotografias de Geraldo Horácio de Paula Souza, 1918-1920 (nº 19/19712-7); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável Cristina de Campos (USJT); Investimento R$ 32.884,56.

Artigos científicos

CAMPOS, C. de. O sanitarista, a cidade e o território. A trajetória de Geraldo Horácio de Paula Souza em São Paulo. 1922-1927. PosFAUUSP. v. 11. 20 jun. 2002.

CANDEIAS, N. M. F. Memória histórica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – 1918-1945. Revista de Saúde Pública. v. 18. dez. 1984.

MASCARENHAS, N. B. e SILVA, L. A. A política de saúde na Bahia (1925-1930). Revista Bahiana de Saúde Pública. v. 43. n. 1. 25 nov. 2020.

MELLO, G. A e VIANA, A. L. d’Á. V. Centros de saúde: Ciência e ideologia na reordenação da saúde pública no século XX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. v. 18, n. 4. dez. 2011.

RODRIGUES, J et al. Inventário analítico do Arquivo Geraldo Horácio de Paula Souza. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública/USP, 2007.

RODRIGUES, J. e VASCONCELLOS, M. da P. C. A guerra e as laranjas: Uma palestra radiofônica sobre o valor alimentício das frutas nacionais (1940). História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 14, n. 4. dez. 2007.

Livros

RIBEIRO, M. A. R. História sem fim… Inventário da Saúde Pública. São Paulo: Unesp, 1993.

RODRIGUES, J. Alimentação, vida material e privacidade: Uma história social de trabalhadores em São Paulo nas décadas de 1920 a 1960. São Paulo: Alameda, 2011.