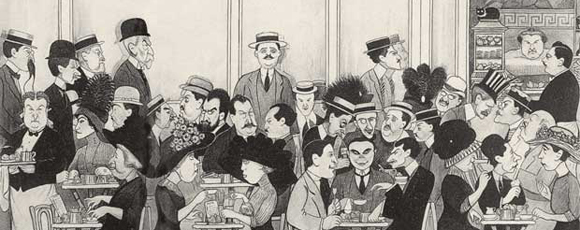

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTES

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTESLos estudios sobre la construcción da nación brasileña durante el período casi siempre se concentran en las discusiones políticas o en las relaciones étnico-raciales. “En Brasil, la experiencia de la colonización y del esclavismo generó particularidades en lo que se refiere a la sexualidad, al deseo y al erotismo”, evalúa Miskolci, docente del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), en donde coordina el grupo de investigación Cuerpo, Identidades y Subjetivaciones (www.ufscar.br/cis).

Al contrario de las representaciones dominantes actuales sobre Brasil, de permisividad o libertad sexual, el investigador argumenta que nos caracterizan convenciones culturales propias poco analizadas aún. “Es un reto identificarlas”, explica. “Quiero comprender de qué modo nos insertamos en formas específicas de control y ‘agenciamiento’ del deseo, e incluso cuál es nuestra propia gramática erótica.”

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTES

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTESSutilezas

Con la lectura de otras novelas de la época, es posible entrever, según Miskolci, otras sutilezas en el control del deseo. En el día a día del internado revelado en O Ateneu, el fantasma que acecha a los varones de la elite parece ser – mucho más que el deseo por el mismo sexo – la posibilidad de ser tratado, o maltratado, como una mujer. La novela de Raul Pompeia, datada en 1888, muestra así de qué modo transcurre la disciplina de la masculinidad: hay prácticas “pedagógicas” violentas, que combaten y descalifican cualquier rasgo de personalidad que pudiese asociarse con lo femenino. Es decir, más que la homosexualidad, lo que se pretende contener, por las lentes de O Ateneu, es la existencia de “afeminados”. “La relación entre masculinidad, honor y violencia, concreta o simbólica, parece ser una herencia de ese período que estudio, pues rige tanto en las masculinidades heterosexuales como en las homosexuales en la sociedad brasileña contemporánea”, afirma el profesor.

En la sociedad brasileña de finales del siglo XIX también eran temibles las relaciones homosexuales interraciales, tal como Miskolci lo observa en Bom crioulo [nota del traductor: Buen negro, dado que ‘crioulo’, que es criollo en portugués, era o es usado en vastas regiones de Brasil para referirse a los negros peyorativamente], novela de Adolfo Caminha que provocó un escándalo al ser publicada, en 1895. En Amaro, la historia de un esclavo fugitivo que protagoniza la trama, se tiene la imagen en ese entonces común del hombre negro como un predador sexual, peligroso y sin control. “Hay muchos temores y estereotipos sexuales que se mantienen o se actualizan en nuestros días”, explica el sociólogo.

No se trata de trazar una historia de los homosexuales o de la homosexualidad en la sociedad brasileña. El investigador dice que su objetivo es contar la historia de la formación de nuestro ideal de nación desde una perspectiva subalterna, es decir, una historia “de los otros”: los excluidos, los abyectos, los marginalizados por su sexualidad no normativa. Su estudio apunta a encontrar en las sombras los deseos proscritos e imposibles, los amores silenciados.

En la sociedad actual, el sociólogo observa que gays y lesbianas son identidades normalizadas, insertas en el mercado y que están dentro de una concepción política liberal. El carácter abyecto en la sociedad brasileña actual no se les adjudicaría a las personas blancas de clase media o alta que forman parejas monogámicas que se quieren casar, aun cuando sean parejas homosexuales. En carácter de estigmatizados se encuentran en la actualidad travestis, transexuales, “afeminados”, pobres, negros y portadores de VIH. “Los que permanecen en la base de la pirámide de la respetabilidad sexual y social son los que heredaron la abyección que estudio en el final del siglo XIX”, dice Miskolci.

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTES

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTESBurguesa

En las postrimerías del siglo XIX, se anhelaba que la nación se volviera más blanca y más burguesa de lo que era. La sexualidad, según Richard Miskolci, si carecía de centralidad hasta el siglo XVIII, debe ser vista a partir de este período como una pieza clave en la reconfiguración de ese imaginario nacional en el marco de la naciente República. La tríada monarquía, indigenismo simbólico y catolicismo sería reemplazada por una nueva comprensión, “científica” y “racializada” acerca de qué era la nación brasileña. El deseo y el sexo se convierten en cuestiones centrales, debido a los temores sobre las relaciones interraciales y las incertidumbres sobre las consecuencias del mestizaje.

La construcción de la nación exigía el “agenciamiento” del deseo en formas ideales, particularmente la heterosexualidad reproductiva de la pareja monogámica estable. Esa pareja era idealizada como blanca y blanqueadora. Una pareja “mestizadora” debía estar formada por un varón blanco – blancura, poder y masculinidad se equivalían – y una mujer mulata, pues la mujer negra era rechazada. “Este ideal unía expectativas con relación a la sexualidad y al deseo, imponía la reproducción como norma y establecía que ésta debería resultar en un ‘blanqueamiento’ de la población. Se debía evitar que cualquier desvío del deseo pusiera bajo amenaza a la formación del modelo de la pareja reproductiva, a la cual se le adjudicaba la expectativa de generar la nación anhelada, progresivamente cada vez más blanca y sexualmente normalizada”, argumenta el sociólogo.

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTES

REPRODUÇÃO DO LIVRO CARICATURISTAS BRASILEIROS, ED. SEXTANTE ARTESEn su interpretación de los deseos de la nación, el sociólogo se basa en la obra de Michel Foucault y en el campo académico conocido como Saberes Subalternos, la vertiente culturalizada del marxismo que incorporó al posestructuralismo francés y que se despliega actualmente en la corriente feminista conocida como Teoría Queer y en los Estudios Poscoloniales. A las obras literarias se suman análisis de discursos políticos y científicos de la época. Entre los hombres de ciencia de Brasil, la mayoría de ellos un mixto de literatos-científicos con ambiciones políticas, se discutía cuál sería la factibilidad de la nación mestiza. “Es un tema explotado exhaustivamente por el pensamiento social brasileño en lo atinente a la cuestión racial y el mestizaje, pero que, curiosamente, escamotea las relaciones no reproductivas, en especial entre personas del mismo sexo.”

Para el sociólogo, las obras literarias no solamente ilustran la historia del período: permiten a su vez acceder a ella mediante experiencias subjetivas diferenciadas, en ocasiones incluso en discordancia con lo que sucedía. “No se trata de la genialidad de los escritores, sino de la característica de la propia creación literaria, que a menudo escapa del control y de las intenciones del autor”, afirma Miskolci. Mientras que el discurso político y el científico, más institucionales y más articulados, tendían a coincidir más que a disentir, las expresiones literarias de la época permiten entrever ambigüedades, disidencias y, sobre todo, tanto el proceso de constitución de la nación como formas diversas de resistencia al mismo.

Republicar