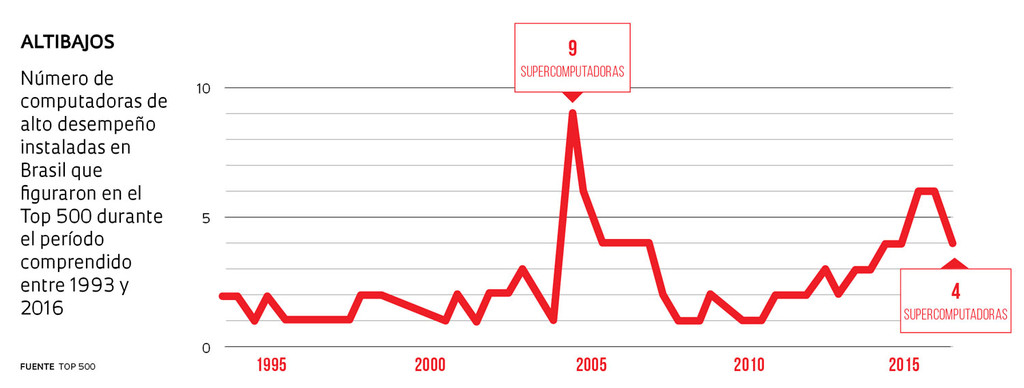

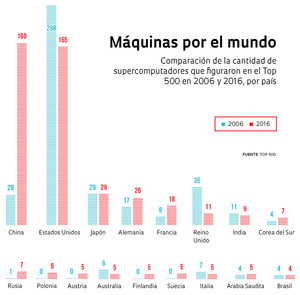

En un intervalo de escasos meses, Brasil descendió siete puestos en el ranking de las naciones con los mayores parques de supercomputadoras (www.top500.org). En noviembre del año pasado, el país ocupaba la 10ª posición, con seis máquinas entre las 500 con mayor desempeño del mundo. En junio de este año, cayó al puesto 17º, con cuatro computadoras. El mejor momento del país fue en 2004, cuando contaba con nueve representantes en esa lista. Las dos supercomputadoras brasileñas que salieron del ranking pertenecen a Petrobras y al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Ambas continúan realizando cálculos complejos y veloces, en un rango de dos billones de operaciones por segundo, y son indispensables para simular perforaciones en campos petrolíferos y para la producción de investigaciones sobre el clima y pronósticos meteorológicos rigurosos. Pero ya no figuran entre las 500 más veloces porque fueron superadas por otras de fabricación reciente. La computadora más veloz del mundo, denominada Sunway TaihuLight, de China, que comenzó a operar este año, es capaz de realizar 93 mil billones de cálculos por segundo, un desempeño tres veces superior al de la que ocupa el 2º puesto, Tinhae-2, también china. El país asiático cuenta con 168 equipos dentro del Top 500, que desde 1993 elaboran y divulgan, en conjunto, las universidades de Mannheim, en Alemania, y de Tennessee, en Estados Unidos.

En un intervalo de escasos meses, Brasil descendió siete puestos en el ranking de las naciones con los mayores parques de supercomputadoras (www.top500.org). En noviembre del año pasado, el país ocupaba la 10ª posición, con seis máquinas entre las 500 con mayor desempeño del mundo. En junio de este año, cayó al puesto 17º, con cuatro computadoras. El mejor momento del país fue en 2004, cuando contaba con nueve representantes en esa lista. Las dos supercomputadoras brasileñas que salieron del ranking pertenecen a Petrobras y al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Ambas continúan realizando cálculos complejos y veloces, en un rango de dos billones de operaciones por segundo, y son indispensables para simular perforaciones en campos petrolíferos y para la producción de investigaciones sobre el clima y pronósticos meteorológicos rigurosos. Pero ya no figuran entre las 500 más veloces porque fueron superadas por otras de fabricación reciente. La computadora más veloz del mundo, denominada Sunway TaihuLight, de China, que comenzó a operar este año, es capaz de realizar 93 mil billones de cálculos por segundo, un desempeño tres veces superior al de la que ocupa el 2º puesto, Tinhae-2, también china. El país asiático cuenta con 168 equipos dentro del Top 500, que desde 1993 elaboran y divulgan, en conjunto, las universidades de Mannheim, en Alemania, y de Tennessee, en Estados Unidos.

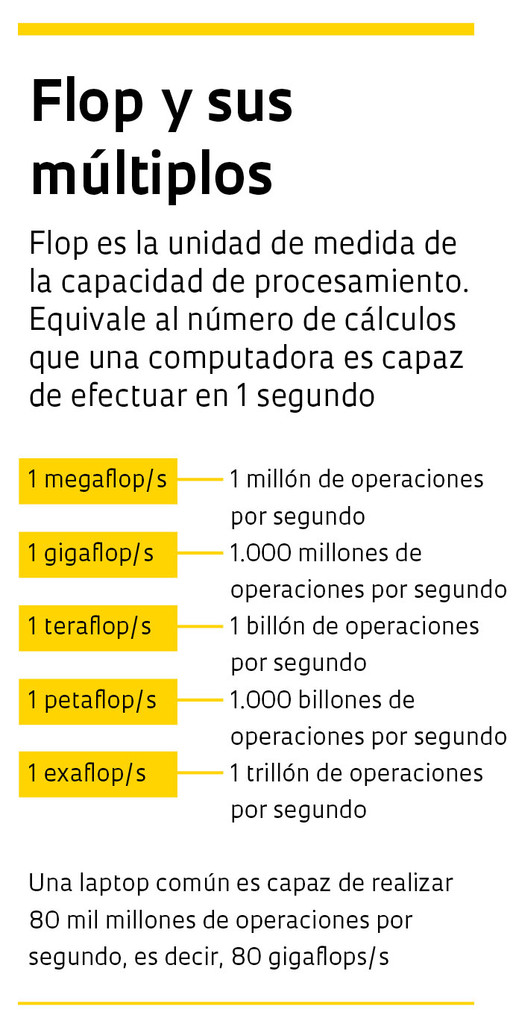

Las supercomputadoras brasileñas que figuran en el ranking comenzaron a operar el año pasado. Tres de ellas componen el clúster Santos Dumont, que funciona en el Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC), en Río de Janeiro, y la otra, denominada Yemoja, se encuentra instalada en el Campus Integrado de Manufactura y Tecnología del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai Cimatec), en Salvador, estado de Bahía. “La pérdida de posiciones evidencia que Brasil actualiza su parque de supercomputadoras a un ritmo más lento que el de otros países”, afirma Pedro Leite da Silva Dias, docente del Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de São Paulo (IAG-USP), quien fuera director del LNCC entre 2007 y 2015. El laboratorio está vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones. “Por otra parte, durante un buen tiempo tuvimos solamente una computadora en la lista, que es dinámica y cambia rápidamente. Para mantenerse en la vanguardia, o por lo menos no caer, se necesita una gran inversión en la modernización del acervo computacional de alto desempeño”, añade Dias. El descenso de Brasil en el ranking enciende una señal de alarma. “El dominio de las tecnologías de procesamiento computacional es una ventaja competitiva, puesto que las supercomputadoras colaboran para el desarrollo de investigaciones en la frontera del conocimiento”, dice Augusto Gadelha, actual director del LNCC. “Los equipos más potentes motivan a los investigadores a tratar de resolver problemas más complejos”. Durante la segunda mitad de los años 1990, Brasil era el líder en cuanto a cantidad de supercomputadoras entre las naciones que hoy componen el bloque de los BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica]. En la actualidad tan sólo se encuentra por delante de Sudáfrica. “En los últimos años, asistimos al avance de China, que superó a Estados Unidos y hoy cuenta con un parque mayor. La rivalidad entre esos dos países generó una especie de Guerra Fría de la supercomputación”, señala Dias. Hay una disputa para ver quién será el primero en disponer de una computadora capaz de alcanzar los exaflops, es decir, llegar a un rango de 1 trillón de operaciones matemáticas por segundo.

Además de ser una poderosa herramienta de investigación, las supercomputadoras también brindan soporte en áreas que son consideradas estratégicas por muchos gobiernos, tales como defensa, energía nuclear y salud. En 2014, el Laboratorio Nacional Oak Ridge y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, ambos en Estados Unidos, invirtieron 325 millones de dólares para la adquisición de supercomputadoras a IBM que actualmente son utilizadas por investigadores para realizar estudios sobre cambios climáticos, nuevos materiales y energías renovables. Esa infraestructura la comparten con organismos gubernamentales, tales como el Departamento de Energía (DOE). En el caso de China, buena parte de las supercomputadoras se encuentran al servicio de instituciones gubernamentales. “Ellas sirven de ayuda en varios frentes, como por ejemplo, en la planificación de la construcción de centrales hidroeléctricas”, explica Dias.

Líder en América Latina

Líder en América Latina

Brasil es el único país de Latinoamérica que figura en el ranking Top 500, y dispone solamente del 0,8% de las 500 supercomputadoras más potentes del globo, un porcentaje inferior al aporte del país a la ciencia mundial, que es de algo más del 2% de los artículos publicados en revistas indexadas. La computación de alto desempeño es relativamente nueva en el país: la primera adquisición se remonta al final de los años 1980. En aquella época, la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) lanzó un programa para promover la compra de supercomputadoras para universidades e institutos de investigación científica. La primera beneficiaria fue la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). En 1994, el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) del Inpe, adquirió su primera supercomputadora, un NEC Sx-3, con 3,2 gigaflops de capacidad. “El pronóstico del tiempo exige la resolución de ecuaciones complejas en pocas horas. Y eso sólo puede hacerse mediante un procesamiento extremadamente veloz”, explica Luiz Flávio Rodrigues, jefe del servicio de supercomputadoras y soporte del CPTEC-Inpe.

Para atender a semejantes exigencias, las supercomputadoras deben reemplazarse cada cuatro o cinco años. Desde 1994, el Inpe ya ha cambiado cinco equipamientos. El más reciente es una Cray XT-6, bautizada con el nombre de Tupã (trueno, en guaraní), que se adquirió en 2010, a un costo de 50 millones de reales, de los cuales, 15 millones los aportó la FAPESP y 35 millones el gobierno federal. Esa supercomputadora posee una capacidad de 256 teraflops. “A raíz de la crisis, no hay perspectivas de poder sustituirla a corto plazo. Como esa computadora ya se acerca al final de su vida útil, actualizamos algunos componentes, lo cual la mantendrá en condiciones operativas durante otros dos años”, comenta Rodrigues.

Tupã alterna en dos frentes de trabajo: el 50% de su tiempo en actividad se dedica al trabajo operativo del CPTEC, que incluye la previsión meteorológica, y el otro 50% se dedica a la investigación científica. Una de sus aplicaciones es el procesamiento del Modelo Brasileño del Sistema Terrestre (Brazilian Earth System Model-Besm), uno de los pilares del Programa FAPESP de Investigaciones en Cambios Climáticos Globales, que fue lanzado en 2008. Bajo la coordinación del Inpe, el Besm fue desarrollado con base en los parámetros climáticos de América del Sur, incorporando procesos regionales de formación de nubes, además del conocimiento forjado en el país en cuanto a la influencia de la Selva Amazónica sobre el clima global. En 2012, el modelo brasileño comenzó a contribuir con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés).

Paulo Faria

El clúster computacional Santos Dumont está instalado en la sede del LNCC en Petrópolis, Río de JaneiroPaulo FariaLa industria de petróleo y gas también utiliza en forma intensiva las supercomputadoras para evaluar el potencial de las reservas y reducir el riesgo de derrames, entre otras aplicaciones. Las dos principales computadoras de Petrobras, denominadas Grifo04 y Grifo06, se emplean para generar mapas de alta resolución del subsuelo, que se obtienen mediante la emisión de ondas sonoras. La empresa también utiliza la capacidad de procesamiento de instituciones colaboradoras, tales como el Instituto Alberto Luiz Coimbra de Posgrado e Investigación en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Coppe-UFRJ). Muchos proyectos de Petrobras están liderados por investigadores del Núcleo Avanzado de Computación de Alto Desempeño (Nacad) del Coppe y del Centro de Investigación y Desarrollo (Cenpes) de Petrobras. En el mes de julio, el Coppe inauguró Lobo Carneiro, un superordenador fabricado por la empresa estadounidense SGI, con capacidad de 226 teraflops, es decir, puede ejecutar 226 billones de operaciones matemáticas por segundo. Del mismo modo que la computadora Santos Dumont del LNCC, esta máquina también estará abocada al proyecto High Performance Computing for Energy (HPC4E), que congrega a instituciones de investigación y a empresas de Brasil y de la Unión Europea con el objetivo de mejorar la eficiencia del sector energético. “Además de los clientes en el área de petróleo y gas, tal como es el caso de Petrobras, muchos de nuestros usuarios se desempeñan en áreas de ingeniería, con relieve para los estudios de distintas formas de energía, tales como la solar y la eólica”, explica Guilherme Horta Travassos, docente del Programa de Sistemas y Computación de la Coppe-UFRJ y presidente de la comisión administrativa del Nacad. Lobo Carneiro costó 4,2 millones de dólares. Los recursos llegaron provenientes de fuentes tales como la UFRJ y la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), entre otras.

Refuerzo bahiano

Otra de las novedades para el segmento de petróleo y gas en el país comenzó a operar recientemente en Salvador, estado de Bahía. Se trata de Yemoja (Yemanyá, en lengua yoruba), fabricada por SGI. Es una una de las computadoras más rápidas disponibles en América Latina, y fue adquirida en 2015 merced a un convenio entre Senai de Bahía y BG Brasil (Shell). Existen proyectos en curso enfocados en la innovación en el área de petróleo y el gas, pero el Senai Cimatec no divulga información sobre los mismos. Con 405 teraflops de capacidad de procesamiento, Yemoja ocupaba el puesto 95º en el Top 500 al comenzar a operar y ahora se ubica 323º en ese ranking. “Se implementará una segunda supercomputadora que estará dedicada a estudios en las áreas de biomedicina, robótica, procesamiento de imágenes y energías alternativas”, informa el ingeniero João Marcelo Silva Souza, líder del área de procesamiento de alto desempeño del Senai Cimatec.

Otra inversión reciente en computación de alta rendimiento benefició al Centro de Ciencias Matemáticas Aplicadas a la Industria (CeMEAI), uno de los Centros de Investigación, Innovación y Difusión (Cepid) patrocinados por la FAPESP, que inauguró en julio de 2015 el clúster computacional Euler, en el campus São Carlos de la USP. El sistema, adquirido por 4,5 millones de reales, está compuesto por 104 computadoras conectadas en red, con capacidad para realizar 47 billones de operaciones por segundo. “Es una de las computadoras más veloces instaladas en las universidades de São Paulo”, dice José Alberto Cuminato, docente del Instituto de Ciencias Matemáticas y de la Computación (ICMC) de la USP y director del CeMEAI.

El sistema, bautizado así en homenaje al matemático y físico suizo Leonhard Paul Euler (1707-1783), se emplea para realizar simulaciones de circulación de fluidos, con aplicaciones en la ingeniería del petróleo y aeroespacial, de redes complejas, tales como la propagación de epidemias, y de nanoestructuras, entre otras. Como se trata de un equipo multiusuarioa financiado por la FAPESP, se encuentra disponible para otras instituciones del estado de São Paulo. Algunos de los principales usuarios del Euler son los investigadores del Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), en São José dos Campos, de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) y de la Universidad de Texas, en Estados Unidos.

El sistema, bautizado así en homenaje al matemático y físico suizo Leonhard Paul Euler (1707-1783), se emplea para realizar simulaciones de circulación de fluidos, con aplicaciones en la ingeniería del petróleo y aeroespacial, de redes complejas, tales como la propagación de epidemias, y de nanoestructuras, entre otras. Como se trata de un equipo multiusuarioa financiado por la FAPESP, se encuentra disponible para otras instituciones del estado de São Paulo. Algunos de los principales usuarios del Euler son los investigadores del Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), en São José dos Campos, de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) y de la Universidad de Texas, en Estados Unidos.

Un grupo de científicos del ICMC-USP utiliza el clúster, en colaboración con Petrobras, para efectuar simulaciones de extracción, refinación y combustión de petróleo. En marzo de 2017, Euler será actualizada por primera vez, a un costo de 2 millones de reales. “No basta con disponer solamente de los recursos para la compra de una supercomputadora. El manejo de este tipo de dispositivos implica gastos de mantenimiento y energía. Cada institución debe contemplar todos esos ítems dentro del presupuesto”, analiza Cuminato, recordando que la cuenta de la energía que consume Euler la paga la USP. Para incrementar su capacidad de procesamiento, la USP firmó en 2012 un acuerdo con la Universidad Rice, de Estados Unidos, que dispone de una computadora donada por IBM llamada Blue Gene/Q, con una capacidad de 189 teraflops. “La USP contrata sus servicios anualmente y utiliza aproximadamente el 30% de la capacidad de esa supercomputadora para estudios en áreas tales como ingeniería, física, astronomía y ciencias atmosféricas”, dice João Eduardo Ferreira, superintendente de Tecnología de la Información de la USP. Alrededor del 41% de la cuota de la USP en la Blue Gene la utilizan investigadores del Instituto de Física, un 18%, la Escuela Politécnica (Poli) y un 17% el Instituto de Astronomía y Geofísica (IAG). En conjunto, la USP desembolsa alrededor de 500 mil dólares por año para disponer de acceso a la Blue Gene/Q. Otros dos clústeres computacionales de la USP, denominados Águila (45 teraflops) y Lince (70 teraflops), complementan la labor de la máquina estadounidense. A juicio de Ferreira, el convenio de la USP con la Universidad Rice tuvo en cuenta el factor de sostenibilidad de la supercomputadora. Blue Gene/Q es uno de los equipos más económicos del mundo y figura en el Top Green 500, otra clasifiación que divulga las máquinas con mayor eficiencia energética.

Costos elevados

Costos elevados

Más allá de su alto costo y de contar con una vida útil relativamente corta, una supercomputadora necesita un mantenimiento oneroso. Para Travassos, de la UFRJ, los costos energéticos y de mantenimiento fueron factores importantes que definieron la adquisición de la supercomputadora Lobo Carneiro. “Incluso siendo muy eficiente, la cuenta de la luz puede llegar a sumar 60 mil reales mensuales, utilizando el sistema a pleno”, afirma. El interés por las computadoras económicas es global. “Las supercomputadoras generan altos gastos de mantenimiento y en la factura de la luz”, dice Pedro Dias, de la USP. El clúster Santos Dumont, del LNCC, recién comenzó a operar a pleno en el mes de junio. Entre enero y mayo, funcionó tan sólo cuatro horas diarias y no se hallaba disponible para la comunidad científica. El motivo fue la falta de recursos. “El LNCC sufrió una reducción en su presupuesto entre 2015 y 2016. En el mes de junio eso pudo resolverse y ahora, Santos Dumont atiende a 42 proyectos, en temas tales como nanotecnología, energías renovables, ingeniería civil, desarrollo de vacunas contra el dengue y el zika, producción de software y astronomía, entre otros”, dice Gadelha. La máquina consume 0,8 megavatios (MW) y el costo de la cuenta de la luz es de 350 mil a 400 mil reales por mes. Santos Dumont y Lobo Carneiro son las únicas máquinas brasileñas que este año figuraron en la Green 500.

La supercomputadora Santos Dumont, adquirida por unos 45 millones de reales a la empresa francesa Atos/Bull, está compuesta por tres sistemas computacionales distintos, con capacidad para llegar a 1,1 petaflops. Eso significa que puede realizar mil billones de operaciones matemáticas por segundo, una velocidad aproximadamente 1 millón de veces mayor que una notebook estándar. Constituye la pieza central del Sistema Nacional de Procesamiento de Alto Desempeño (Sinapad), una red integrada por nueve Centros Nacionales de Procesamiento de Alto Desempeño (Cenapads), operados por universidades e instituciones de investigación. El Nacad, del Coppe, es uno de esos centros que se encuentran interconectados y pueden utilizarse en forma remota por investigadores de todo el país. El Cenapad de São Paulo, que fue creado en 1994, está emplazado en la Universidad de Campinas (Unicamp) y ya lo han utilizado investigadores de 18 estados brasileños, de los cuales, un 36% son de São Paulo, un 25% de Rio Grande do Sul y un 13% de Minas Gerais. “La mayor parte de los usuarios trabaja en las áreas de matemática, física, química, geociencias y biología”, dice José Augusto Chinellato, docente del Instituto de Física Gleb Wataghin de la Unicamp y coordinador del Cenapad-SP. En total, hay 172 proyectos en curso que son ejecutados por 502 investigadores de instituciones de todo Brasil. “El Sinapad se consolidó como una red de computación de alto desempeño volcada a las universidades e instituciones de investigación científica”, explica Chinellato.

Según Pedro Dias, Brasil apostó por la atomización de los recursos para la computación de alto desempeño. “Se optó por la adquisición de una gran cantidad de pequeñas máquinas”, explica. En Estados Unidos, impera el modelo opuesto: existen grandes centros informáticos distribuidos por todo el país, que atienden las demandas académicas y de la industria. A su juicio, la carencia de equipos más potentes explica por qué muchos científicos brasileños recurren a computadoras instaladas en el exterior, mediante colaboraciones científicas o contratando servicios de procesamiento que prestan empresas tales como Google y Amazon. En opinión de Gadelha, del LNCC, el modelo adoptado por Brasil es la herencia del final de los años 1980, una época en que no había en el país una tecnología capaz de garantizar que los investigadores de zonas alejadas pudiesen utilizar remotamente una supercomputadora instalada en el sudeste, por ejemplo. “Por eso instituciones de varios estados destinaban recursos para adquirir sus propias computadoras de alto desempeño”, explica.

Republicar