Hace tres décadas, los niños y los adolescentes se convirtieron en sujetos de derecho en Brasil. Con la promulgación de la Ley nº 8.069, el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA, por sus siglas en portugués) pasó a garantizar “las oportunidades y los medios” para posibilitarles “el desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad”. Desde entonces, ya no se considera a las personas de 0 a 18 años como eventuales merecedores de caridad y asistencialismo o como objeto de medidas judiciales. Se crearon instituciones y se adoptaron políticas públicas tendientes a asegurar sus derechos, aportando cambios que, según el análisis de los expertos, siguen repercutiendo en múltiples aspectos de la infancia en el país. Se constituyeron consejos tutelares y de derechos, lo que propició una redistribución del poder de decisión, anteriormente centrado en la figura del juez. Se implementaron mecanismos de transparencia en el sistema de adopción y se determinó que los adolescentes que incurrieran en infracciones y aquellos que fueran víctimas de situaciones de abandono fueran recibidos en instituciones distintas. Estos son algunos de los logros. La lucha contra la violencia y las estrategias que les permitan a niños y adolescentes tener voz en todos los procesos judiciales, entre otros puntos, siguen constituyendo un desafío pendiente.

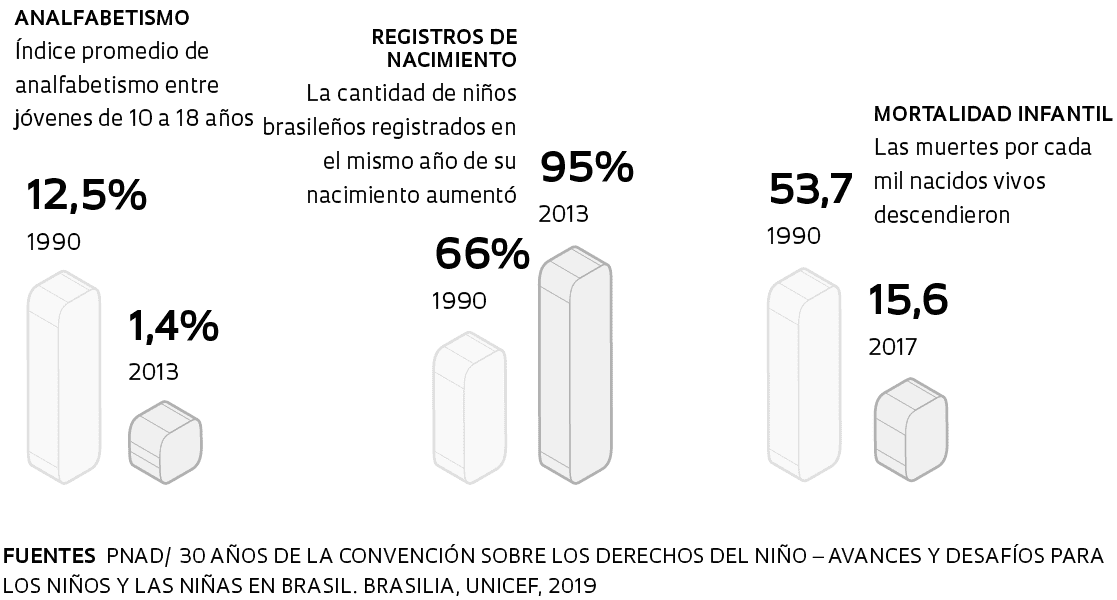

El ECA, sancionado el 13 de julio de 1990 por el entonces presidente del país, Fernando Collor de Mello, detalla y regula el artículo 227 de la Constitución Federal de 1988. El estatuto es reconocido como una de las primeras leyes en todo el mundo que adaptó los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 20 de noviembre de 1989. La CDN entró en vigencia en septiembre de 1990 erigiéndose como un instrumento legal que promueve la protección de los niños y ha sido ratificada por 196 países. “El protagonismo brasileño al incorporar los principios de la convención en su legislación federal convirtió al país en un líder internacional en cuanto a su adaptación”, dice Mario Volpi, coordinador del programa de ciudadanía de los adolescentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Brasil. Según él, el ECA inspiró la creación de leyes similares en al menos otros 15 países de América Latina, entre ellos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Con la adopción de esa normativa y siguiendo el ejemplo de Brasil, estos países también consiguieron logros de importancia, tales como la disminución de la mortalidad infantil y la ampliación del acceso a la educación.

Léo Ramos Chaves“El ECA está compuesto por 236 artículos. La mitad de ellos han sido modificados, siempre en aras de ampliar su alcance”, informa el pedagogo Roberto da Silva, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo (FE-USP). El punto que ha sufrido más modificaciones es el que se refiere a los asuntos de familia y adopción. “Hasta 2005, se consideraba a Brasil como uno de los principales exportadores de niños para adopción en todo el mundo. El panorama comenzó a modificarse a partir de las directrices que estableció el estatuto”, dice Da Silva, quien vivió en asilos desde los 5 años de edad, tuvo pasos por la Fundación Estadual de Bienestar del Menor (Febem), por el sistema correccional y hoy en día coordina un grupo de investigación y da clases de una asignatura sobre teoría y práctica del ECA.

Léo Ramos Chaves“El ECA está compuesto por 236 artículos. La mitad de ellos han sido modificados, siempre en aras de ampliar su alcance”, informa el pedagogo Roberto da Silva, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo (FE-USP). El punto que ha sufrido más modificaciones es el que se refiere a los asuntos de familia y adopción. “Hasta 2005, se consideraba a Brasil como uno de los principales exportadores de niños para adopción en todo el mundo. El panorama comenzó a modificarse a partir de las directrices que estableció el estatuto”, dice Da Silva, quien vivió en asilos desde los 5 años de edad, tuvo pasos por la Fundación Estadual de Bienestar del Menor (Febem), por el sistema correccional y hoy en día coordina un grupo de investigación y da clases de una asignatura sobre teoría y práctica del ECA.

El balance de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado por la Unicef, recuerda que la ley brasileña se adoptó en un momento en que el país, al igual que otras naciones en desarrollo, afrontaba graves problemas de tráfico, venta, secuestro y robo de niños, que eran enviados al mercado ilegal de adopción internacional. Con la puesta en vigencia del estatuto, pasó a ser obligatorio en cada distrito el registro de adultos aptos para adoptar y el de los chicos disponibles para adopción. La permanencia de los niños en el país se tornó prioritaria. En sintonía con ese proceso, la Ley nº 12.010, de 2009, también conocida como Ley Nacional de Adopción, modificó 54 artículos del ECA. Más allá de los registros existentes en los distritos, se hizo obligatorio un registro estadual y nacional. “El sistema de adopción adquirió mayor transparencia y pasó a estar regido por normas que evitan la discriminación. Ya no es posible, por ejemplo, adelantarse en la lista de espera para acelerar un proceso”, dice el abogado Rubens Naves. Esto solo fue factible, especifica el profesor jubilado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), en la medida en que se fueron adoptando políticas públicas tendientes a garantizar los derechos consagrados por el ECA, como fueron las acciones tendientes ampliar la cobertura de las vacunas y estimular la lactancia materna, contribuyendo así a la disminución de la mortalidad infantil.

En cuanto a las modificaciones recientes que se incorporaron al estatuto, Josiane Rose Petry Veronese, titular de la cátedra de Derecho del Niño y del Adolescente en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), hace hincapié en que la Ley Nacional de Adopción también estableció que los procesos de supresión de la custodia familiar, capaces de hacer posible la adopción de un niño por otra familia, no pueden dilatarse más de 180 días. Las estadísticas indican que los niños de hasta 6 años de edad son adoptados con mayor facilidad. A partir de esa edad, la aceptación se torna cada vez más difícil. “La agilización del proceso de anulación de la custodia familiar aumenta las posibilidades de adopción”, argumenta la pedagoga Amanda Rodrigues de Souza Colozio. En su investigación de doctorado en educación especial en la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), ella estudia la situación de niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales, psicomotrices y socioemocionales, entre otras, alojados en instituciones de amparo. “En el marco de mi investigación doctoral sigo el caso de un alumno de 13 años calificado con alta capacidad de aprendizaje que le fue retirado a su familia biológica por asistentes sociales a los 8, a causa de la situación de adicción que afronta su madre. En la actualidad, él vive en un instituto asistencial y atraviesa el cuarto intento de reintegración, con gran posibilidad de exclusión familiar. Como ya es un adolescente, las posibilidades de adopción son mínimas”, se lamenta.

En Brasil, los orígenes de la atención de niños y adolescentes en servicios de amparo se remontan al período colonial, cuando los frailes jesuitas fundaron instituciones para brindar asilo a indígenas. A partir de 1825, en el Hospital Santa Casa de Misericordia de São Paulo comenzó a funcionar lo que se denominó la “rueda de los expuestos”, una especie de plataforma giratoria instalada en la fachada donde los padres depositaban a los niños no deseados. Según datos de la institución, hasta 1950, mientras ese sistema se mantuvo, recibió a alrededor de 4.600 bebés. Antes del ECA, recuerda Rodrigues de Souza Colozio, se aplicaba el Código de Menores, de 1979, para la protección y vigilancia del “menor” en situación irregular, cuya perspectiva era punitiva y asistencialista. No había ninguna distinción entre las criaturas abandonadas, los huérfanos, los que no asistían a la escuela y los adolescentes en conflicto con la ley. Todos recibían el mismo tratamiento: se los internaba en instituciones bajo la tutela del Estado.

Léo Ramos Chaves“Las leyes que precedieron al estatuto estipulaban medidas para prevenir o recuperar a los jóvenes de la delincuencia. Al considerar que los niños y los adolescentes abandonados estaban predispuestos a involucrarse en el delito, la internación era lo que se disponía tanto para ellos como para los que efectivamente delinquían”, describe la socióloga Bruna Gisi, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH-USP), quien investiga la justicia juvenil desde hace más de 10 años. Ella explica que el ECA propició un cambio en el encuadre, al diferenciar a aquellos que cometen delitos de los adolescentes que son víctimas de la violación de sus derechos. Juliana Vinuto, del Departamento de Seguridad Pública de la Universidad Federal Fluminense (UFF), dice que el Código de Menores establecía la existencia de grandes complejos de internación, como fue el caso de la Febem, en São Paulo, que llegó a cobijar miles de adolescentes en situación irregular, hasta su cierre, en 2006. “Antes del ECA, a los jóvenes se los tomaba como objeto de intervención. Iban a parar a las unidades de internación por diversos motivos. El objetivo era transformarlos, a menudo utilizando la violencia”, afirma. El ECA dispuso que las unidades de internación, exclusivas para los acusados de actos delictivos, pueden albergar como máximo a 90 adolescentes, pero esto no siempre se respeta. Muchas instituciones tienen problemas de hacinamiento.

Léo Ramos Chaves“Las leyes que precedieron al estatuto estipulaban medidas para prevenir o recuperar a los jóvenes de la delincuencia. Al considerar que los niños y los adolescentes abandonados estaban predispuestos a involucrarse en el delito, la internación era lo que se disponía tanto para ellos como para los que efectivamente delinquían”, describe la socióloga Bruna Gisi, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH-USP), quien investiga la justicia juvenil desde hace más de 10 años. Ella explica que el ECA propició un cambio en el encuadre, al diferenciar a aquellos que cometen delitos de los adolescentes que son víctimas de la violación de sus derechos. Juliana Vinuto, del Departamento de Seguridad Pública de la Universidad Federal Fluminense (UFF), dice que el Código de Menores establecía la existencia de grandes complejos de internación, como fue el caso de la Febem, en São Paulo, que llegó a cobijar miles de adolescentes en situación irregular, hasta su cierre, en 2006. “Antes del ECA, a los jóvenes se los tomaba como objeto de intervención. Iban a parar a las unidades de internación por diversos motivos. El objetivo era transformarlos, a menudo utilizando la violencia”, afirma. El ECA dispuso que las unidades de internación, exclusivas para los acusados de actos delictivos, pueden albergar como máximo a 90 adolescentes, pero esto no siempre se respeta. Muchas instituciones tienen problemas de hacinamiento.

“Al ser un estatuto, es menos rígido que los códigos civil o penal, de modo que resulta más fácil incorporarle mejoras”, considera Veronese, de la UFSC. La socióloga Enid Rocha Andrade da Silva, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), coincide. Según su análisis, el ECA está en permanente desarrollo, respondiendo a las demandas de la sociedad. Además de la Ley Nacional de Adopción, Rocha Andrade da Silva señala otras normativas añadidas recientemente al estatuto, tales como la Ley nº 12.594, la Ley del Sistema Nacional de Servicios Socioeducativos (Sinase), que regula desde 2012 la aplicación de disposiciones socioeducativas; la Ley nº 13.010, que se hizo conocida como la Ley Menino –chico, en portugués– Bernardo y que desde hace seis años prohíbe la violencia física, y el Estatuto de la Primera Infancia, un conjunto de normas aprobado en 2016 que prevé la atención básica necesaria para el desarrollo hasta los 6 años de edad. “En 2018, el estatuto incorporó leyes que refuerzan la lucha contra los delitos de pedofilia en internet, estableciendo, por ejemplo, procedimientos de infiltración de agentes de policía”, dice. El año pasado se introdujeron otras tres modificaciones importantes, resalta Rocha Andrade da Silva: la institución de la Semana Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el aumento de la edad mínima para que un niño o adolescente pueda viajar sin acompañante, sin autorización judicial.

Léo Ramos ChavesPara asegurar la red de protección prevista en el documento legal, en los últimos 30 años el ECA ha impulsado la creación de instituciones tales como los consejos tutelares y los consejos de los derechos del niño y el adolescente. “Esos organismos, cuyos titulares son elegidos por la comunidad, posibilitaron la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones”, especifica Vicente de Paula Faleiros, graduado en derecho y trabajo social y docente jubilado de la Universidad de Brasilia (UnB). Entre las atribuciones principales de los consejos tutelares se encuentran la aplicación de medidas de protección para niños y adolescentes víctimas de violencia, la radicación de denuncias por violaciones de derechos, el establecimiento de disposiciones para que se cumplan las medidas de protección determinadas por la justicia, la solicitud de certificados de nacimiento y defunción, y la fiscalización de las condiciones en las instituciones de amparo. Un ejemplo de cómo estos cambios han propiciado la protección de los jóvenes ocurrió en Jardins, un barrio pudiente de la ciudad de São Paulo. Como respuesta a las denuncias de residentes y comerciantes, a finales de agosto el Ministerio Público (MP) instó al consejo tutelar para que investigara casos de trabajo infantil en la región. Según el MP, la pandemia agravó esa realidad en la capital paulista, donde entre los meses de mayo y julio creció un 26% la cantidad de casos registrados.

Léo Ramos ChavesPara asegurar la red de protección prevista en el documento legal, en los últimos 30 años el ECA ha impulsado la creación de instituciones tales como los consejos tutelares y los consejos de los derechos del niño y el adolescente. “Esos organismos, cuyos titulares son elegidos por la comunidad, posibilitaron la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones”, especifica Vicente de Paula Faleiros, graduado en derecho y trabajo social y docente jubilado de la Universidad de Brasilia (UnB). Entre las atribuciones principales de los consejos tutelares se encuentran la aplicación de medidas de protección para niños y adolescentes víctimas de violencia, la radicación de denuncias por violaciones de derechos, el establecimiento de disposiciones para que se cumplan las medidas de protección determinadas por la justicia, la solicitud de certificados de nacimiento y defunción, y la fiscalización de las condiciones en las instituciones de amparo. Un ejemplo de cómo estos cambios han propiciado la protección de los jóvenes ocurrió en Jardins, un barrio pudiente de la ciudad de São Paulo. Como respuesta a las denuncias de residentes y comerciantes, a finales de agosto el Ministerio Público (MP) instó al consejo tutelar para que investigara casos de trabajo infantil en la región. Según el MP, la pandemia agravó esa realidad en la capital paulista, donde entre los meses de mayo y julio creció un 26% la cantidad de casos registrados.

“Antes del estatuto, los jueces de menores, ahora denominados jueces de tribunales de la infancia y la juventud, tenían el 100% del poder decisorio en las causas civiles y penales que involucraban a niños y adolescentes”, dice Roberto da Silva, de la FE-USP. Con la entrada en vigencia del estatuto, que estipuló la creación de los consejos municipales del niño y el adolescente y de los consejos tutelares, esa realidad cambió radicalmente. Hoy en día, prácticamente todos los municipios del país cuentan con un organismo de este tipo, cuya función consiste en garantizar el cumplimiento de los derechos de la población menor de 18 años. De acuerdo con Da Silva, los consejos fueron fundamentales en la labor redistributiva del poder de decisión, en diferentes instancias de la sociedad. “Así pues, el estatuto ha quitado de manos de los jueces el 80% de sus poderes”, estima Da Silva. Ahora los jueces pueden pronunciarse en los casos de modificación de la custodia o tutela y para juzgar actos de infracción. “Toda otra cuestión vinculada a la infancia pasa a ser arbitrada por instancias de la sociedad civil o del Estado”, dice. En su doctorado, Gisi, de la USP, realizó una investigación de campo en el Tribunal de Brás de las Jurisdicciones Especiales de la Infancia y la Juventud, en la ciudad de São Paulo. “Ahí entrevisté a algunos jueces y asistí a diversas audiencias, constatando que no todos tienen un discurso acorde con los principios del ECA, y adoptan una lógica más represiva y punitiva a la hora de tomar decisiones”, informa.

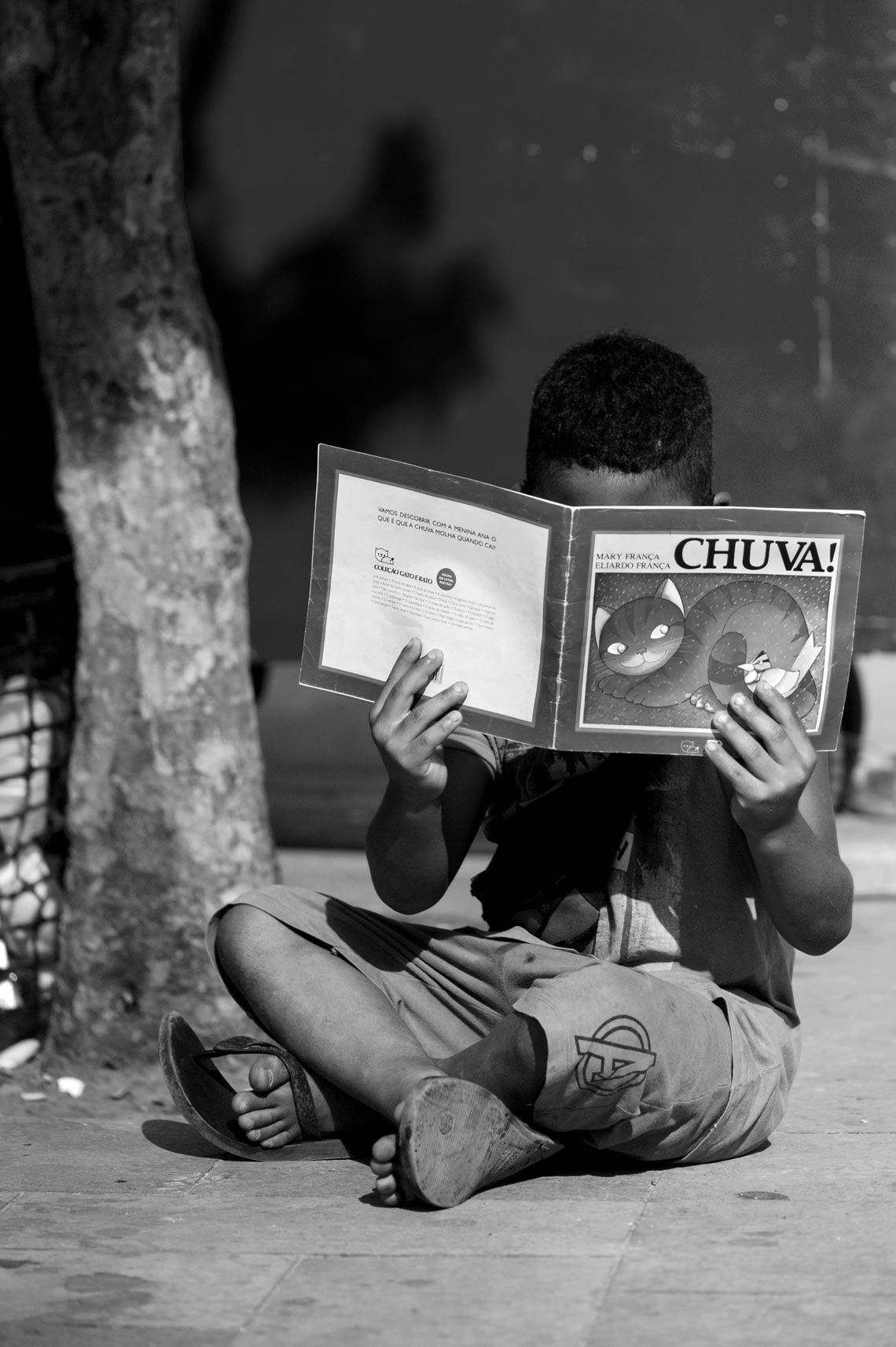

Estudioso de los derechos de la infancia desde hace más de 20 años, Faleiros dice que la mayoría de las denuncias de abuso sexual se remiten a los consejos tutelares, que también están facultados para exigir la matriculación de los niños en las escuelas. “La contribución del ECA ha sido decisiva para el acceso a la educación”, dice Volpi, de Unicef (vea los datos abajo). “Si antes de su adopción era necesario recurrir a un proceso judicial para inscribir a un niño que no estaba escolarizado por negligencia de sus responsables legales, hoy en día basta con informarlo al consejo tutelar, que puede solicitar la matrícula y tomar las medidas necesarias para que el niño pueda asistir a la escuela”, informa. Constituye una atribución de este consejo la participación en la elaboración del presupuesto del municipio para el desarrollo de políticas de educación, salud, asistencia social y seguridad pública enfocadas en los niños y adolescentes.

Más allá del protagonismo que les proporcionó a niños y adolescentes, la adopción del ECA también puso a Brasil en primer plano porque fue una de las primeras legislaciones del mundo en permitir la discusión judicial de los derechos sociales de esos ciudadanos en áreas tales como la salud y la educación. El documento de la Unicef señala que, a partir de la entrada en vigencia del estatuto, las sentencias judiciales han asegurado la donación de prótesis y ortesis por cuenta del Estado, aseguraron la contratación de docentes de lenguaje de señas y auxiliares para asistir a niños autistas y discapacitados en las escuelas públicas y ampliaron las vacantes en las guarderías. Ese es uno de los grandes méritos de la legislación, según el análisis del abogado Rubens Naves, de la PUC-SP. A su juicio, fue con base en el ECA que desde 2011, las madres de los niños sin acceso a la educación infantil empezaron a demandar al gobierno municipal de São Paulo para conseguir cupo para sus hijos. Esas iniciativas han tenido un impacto significativo en la reducción de la lista de espera, analiza Naves, quien también forma parte del comité asesor de la Coordinación de la Infancia y Juventud de los Tribunales de Justicia de São Paulo (TJSP). En 2016 había más de 103 mil niños a la espera de vacantes en las guarderías de la ciudad. Otros 3.400 aguardaban para ser matriculados en preescolar, según datos de la Secretaría Municipal de Educación (SME). En julio de este año, la lista de espera por vacantes en jardines maternales sumaba 22.300 niños, según datos de la SME.

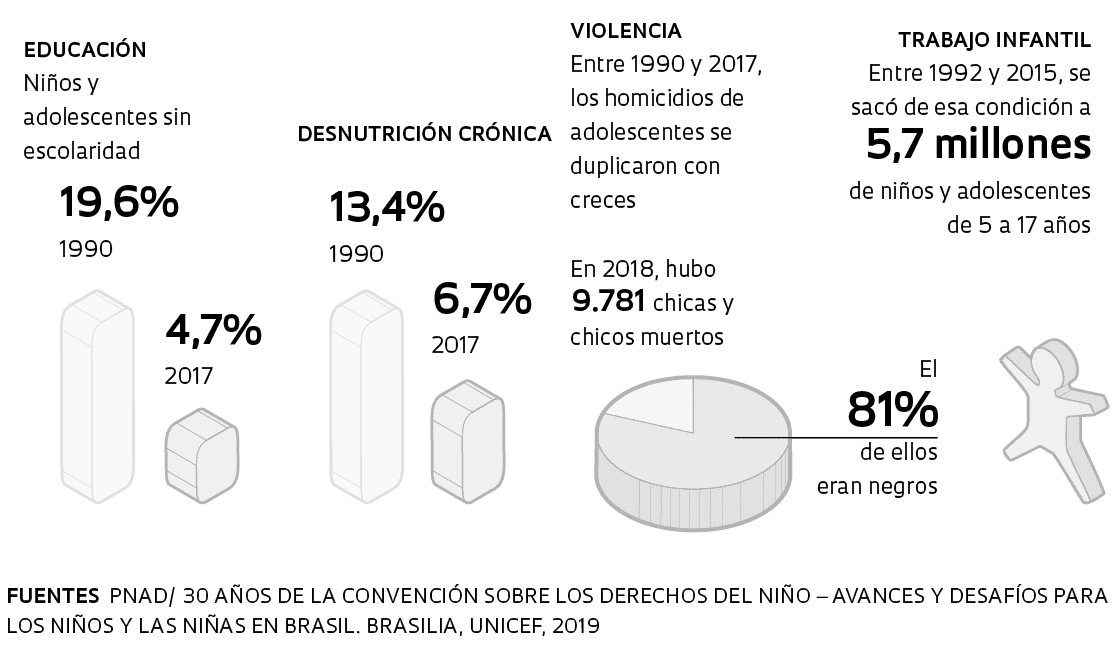

El reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derechos impulsó al Estado a establecer políticas públicas para asegurar su cumplimiento en distintas áreas. En la educación, los avances son evidentes: educación básica obligatoria desde los 4 hasta los 17 años, ampliación de la enseñanza fundamental a 9 años y aprobación del Plan Nacional de Educación, en 2014, que estableció 20 metas para mejorar la educación pública en el país fijando como plazo el año 2024. Así pues, si en 1990 casi el 20% de los niños con edades entre 7 y 14 años (la edad escolar obligatoria en ese entonces) no estaban escolarizados, en 2018, los niños de la misma franja etaria en esa condición llegaban al 4,2%, según el informe de Unicef elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios (Pnad, por sus siglas en portugués). Ese documento también indica que se registró un descenso en el índice promedio de analfabetismo entre los 10 y 18 años de edad: de un 12,5% en 1990, al 1,4% en 2013.

Léo Ramos ChavesLa instauración de un nuevo modelo de responsabilidad para los adolescentes de 12 a 18 años acusados de cometer infracciones también se considera como uno de los hitos del ECA. Las infracciones involucran delitos o contravenciones penales cometidos por los menores de 18 años. A partir de la idea de que se trata de una persona en desarrollo, el estatuto determinó que el joven solo puede ser sometido a medidas socioeducativas en el caso de existir un proceso y una sentencia, una vez comprobada la autoría y trascendencia de la infracción. El Código de Menores, de 1979, funcionaba con la lógica de la “doctrina de la situación irregular”, o sea, el Estado consideraba que los infractores debían ser segregados y apartados de la convivencia social como forma de proteger a la sociedad. Como consecuencia de esa premisa, a muchos de ellos se los internaba sin derecho a una legítima defensa. Asimismo, la internación en centros de atención socioeducativa, como la Fundación Casa (Centro de Atención Socioeducativa del Adolescente), en São Paulo –que reemplazó a la Febem–, solamente debe aplicarse en los casos de hechos de violencia grave, tales como homicidios o abuso sexual. Gisi, de la USP, señala que “el ECA introdujo garantías procesales para preservar a los adolescentes de la intervención del Estado en sus vidas”. Ella cita como ejemplo el período máximo de tres años de reclusión en una institución socioeducativa. “Anteriormente esas penas podían extenderse por muchos años, hasta que el joven cumplía los 18 años”. Eso se modificó. “Con el Sinase, los jóvenes pueden afrontar varios procesos, pero las penas se unifican y se limitan a una cantidad máxima de años”, compara Veronese, de la UFSC.

Léo Ramos ChavesLa instauración de un nuevo modelo de responsabilidad para los adolescentes de 12 a 18 años acusados de cometer infracciones también se considera como uno de los hitos del ECA. Las infracciones involucran delitos o contravenciones penales cometidos por los menores de 18 años. A partir de la idea de que se trata de una persona en desarrollo, el estatuto determinó que el joven solo puede ser sometido a medidas socioeducativas en el caso de existir un proceso y una sentencia, una vez comprobada la autoría y trascendencia de la infracción. El Código de Menores, de 1979, funcionaba con la lógica de la “doctrina de la situación irregular”, o sea, el Estado consideraba que los infractores debían ser segregados y apartados de la convivencia social como forma de proteger a la sociedad. Como consecuencia de esa premisa, a muchos de ellos se los internaba sin derecho a una legítima defensa. Asimismo, la internación en centros de atención socioeducativa, como la Fundación Casa (Centro de Atención Socioeducativa del Adolescente), en São Paulo –que reemplazó a la Febem–, solamente debe aplicarse en los casos de hechos de violencia grave, tales como homicidios o abuso sexual. Gisi, de la USP, señala que “el ECA introdujo garantías procesales para preservar a los adolescentes de la intervención del Estado en sus vidas”. Ella cita como ejemplo el período máximo de tres años de reclusión en una institución socioeducativa. “Anteriormente esas penas podían extenderse por muchos años, hasta que el joven cumplía los 18 años”. Eso se modificó. “Con el Sinase, los jóvenes pueden afrontar varios procesos, pero las penas se unifican y se limitan a una cantidad máxima de años”, compara Veronese, de la UFSC.

A pesar de los avances, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley aún supone desafíos, reflexiona Vinuto, de la UFF. Ella sostiene que solamente un 15% de los adolescentes recluidos en centros socioeducativos cometieron homicidios o violaciones, la mayoría cumplen penas por robo o tráfico de estupefacientes, infracciones que, de acuerdo con el ECA, no contemplan pena de reclusión en centros socioeducativos. Otro de los problemas atañe al concepto socioeducativo, que surgió a partir del estatuto y prevé el desarrollo de actividades pedagógicas y sociales articuladas, que le permitan al joven reconstruir un proyecto de vida. Uno de los pilares del funcionamiento socioeducativo consiste en garantizar la presencia de los adolescentes en las escuelas. No obstante, según los resultados de la tesis doctoral de Vinuto, esta práctica a menudo resulta inviable debido al hacinamiento y a la escasez de condiciones materiales en los institutos educativos.

El tratamiento destinado a los autores de infracciones es tan solo un aspecto por mejorarse. Otro de ellos, desde la óptica de Veronese, de la UFSC, involucra la necesidad de generar nuevos mecanismos para que los niños en situación de violencia sean escuchados en los procesos judiciales. En ese sentido, desde 2017, la Ley nº 13.431, conocida como Ley de Escucha Especializada, ha impulsado a municipios tales como São Paulo, Río de Janeiro y Florianópolis a crear estructuras físicas en las Jurisdicciones de la Infancia y Juventud y a contratar psicólogos y asistentes sociales para asegurar esa participación de una manera adecuada, evitando las situaciones en las que el niño se siente intimidado o tiene que repetir su declaración en varias oportunidades. Otra de las dificultades se refiere a los castigos físicos, permitidos por el Código Civil hasta 2002, pero expresamente prohibidos desde que se promulgó la Ley Menino Bernardo. “La idea de que es posible apoderase de manera violenta de los cuerpos de los niños para corregir comportamientos o educar es algo que todavía está arraigado”, reflexiona.

Léo Ramos ChavesLos homicidios de adolescentes constituyen otro reto complejo para la implementación del ECA. Entre 1990 y 2017, los asesinatos de jóvenes de entre 10 y 19 años se duplicaron con creces. Aumentaron de 5 mil a 11.800 muertes por año, según información del Departamento de Informática del Sistema Único de Salud de Brasil (Datasus). En 2018 se registró un cierto descenso, pero las cifras seguían siendo altas: fueron 9.700 muertes, y el 81% de las víctimas eran negras. “Al igual que para los demás, el ECA garantiza los derechos de los niños y adolescentes negros y en situación vulnerable. Sin embargo, los datos que aluden a situaciones de violencia, como son los homicidios, apuntan que tales derechos son violados constantemente”, dice Volpi.

Léo Ramos ChavesLos homicidios de adolescentes constituyen otro reto complejo para la implementación del ECA. Entre 1990 y 2017, los asesinatos de jóvenes de entre 10 y 19 años se duplicaron con creces. Aumentaron de 5 mil a 11.800 muertes por año, según información del Departamento de Informática del Sistema Único de Salud de Brasil (Datasus). En 2018 se registró un cierto descenso, pero las cifras seguían siendo altas: fueron 9.700 muertes, y el 81% de las víctimas eran negras. “Al igual que para los demás, el ECA garantiza los derechos de los niños y adolescentes negros y en situación vulnerable. Sin embargo, los datos que aluden a situaciones de violencia, como son los homicidios, apuntan que tales derechos son violados constantemente”, dice Volpi.

La aparición de la pandemia agravó esta realidad. En Brasil, según el portal de la Defensoría Nacional de Derechos Humanos, que recopila datos de los servicios de denuncia telefónica Disque 100 y Disque 180 [para denuncias de violaciones de los derechos humanos y violencia contra la mujer, respectivamente], las violaciones de los derechos de niños y adolescentes se incrementaron en los últimos meses. Entre los meses de marzo y mayo de este año, el Disque 100 registró 85.200 denuncias, un aumento del 11% en comparación con los registros de enero a junio de 2019. Más del 70% de los casos de violencia sexual son perpetrados por familiares de las víctimas. Además, con las escuelas cerradas y la debacle de las condiciones familiares de subsistencia, el trabajo infantil, que se había reducido significativamente a partir del ECA (vea los datos en esta misma página, al lado), también registra una tendencia en crecimiento. “Hay que actuar con urgencia para garantizar condiciones seguras de reapertura de las escuelas, mediante análisis de la situación epidemiológica en cada región, el establecimiento de condiciones sanitarias adecuadas y la preparación de los alumnos y los profesionales de la educación para retomar las actividades pedagógicas con seguridad”, sostiene. Según Volpi, Unicef, en conjunto con la Unión de Directivos Municipales de la Educación (Undime) y el Consejo Nacional de Secretarios de Educación (Consed), está evaluando cuáles son las unidades de la federación brasileña que reúnen las condiciones para la reapertura de las instituciones educativas. “El ECA es muy claro en lo que concierne a un principio: para asegurar un derecho no se puede violar otro. O sea, el derecho a la salud es tan importante como el derecho a la educación”, culmina.

Proyectos

1. Verificación de alto potencial en niños y adolescentes en situación de recepción (nº 17/05320-4); Modalidad Beca doctoral; Investigadora responsable Rosemeire de Araújo Rangni (Ufscar); Becaria Amanda Rodrigues de Souza Colozio; Inversión R$ 226.049,23.

2. La racionalidad práctica del aislamiento institucional. Un estudio de la ejecución de la medida socioeducativa de internación en São Paulo (nº 12/25083-3); Modalidad Beca doctoral; Investigador responsable Marcos César Alvarez (USP); Becaria Bruna Gisi Martins de Almeida; Inversión R$ 122.231,59.

Artículos científicos

NAVES, R. et al. Direito ao presente: 30 anos do ECA num contexto de pandemia. Sep. 2020. Inédito.

VINUTO, J. et al. O adolescente em conflito com a lei em relatórios institucionais. Pastas e prontuários do “Complexo do Tatuapé” (Febem, São Paulo/SP, 1990-2006). Tempo social. v. 30, n. 1, p. 233-257, 2018.

SILVA, E. R. A. ECA 30 anos: muitas conquistas, muitos desafios. Atlas da Violência. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Brasilia, 2020.

Documento

30 anos da Convención sobre os direitos da criança – Avanços e desafios para meninos e meninas no Brasil. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Brasilia, 2019.