Las cárceles de Brasil, uno de los países con mayor cantidad de personas reclusas del mundo, son un hervidero de enfermedades y muerte. Quienes que pasan un tiempo tras las rejas están expuestos a un riesgo entre dos y siete veces mayor de contraer una enfermedad infecciosa (especialmente tuberculosis) y de morir que el resto de la población con su misma edad. También tienen entre dos y seis veces más probabilidades de morir en reyertas y otras situaciones violentas o de ‒aparentemente‒ suicidarse, sobre todo si son jóvenes. La mayor probabilidad de enfermarse, propagar enfermedades y morir no se extingue con el fin de la condena. Los riesgos siguen siendo más altos durante años luego de haber recuperado la libertad, antes de igualarse a los de quienes nunca han estado presos, y presentan algunas características específicas. Por ejemplo, la tasa de muertes por agresión y homicidio tras la salida de prisión es alta, a diferencia de lo que ocurre en los países de altos ingresos, tales como Australia, Suecia o Estados Unidos, donde los exconvictos mueren con mayor frecuencia por intoxicación etílica y consumo de drogas, según un estudio publicado en abril en la revista The Lancet.

El panorama nacional ‒sombrío y, en cierto modo, previsible‒ ha empezado a delinearse mejor en los últimos años merced a una serie de estudios realizados por médicos, enfermeros, psicólogos, antropólogos, historiadores y sociólogos interesados en saber cómo viven y mueren los presos brasileños. Mucho de lo que hoy en día se sabe sobre el tema es el resultado de estudios iniciados en la década pasada por equipos como el de los infectólogos Julio Croda, de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) y de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), y Jason Andrews, de la Universidad Stanford, en Estados Unidos, que han venido identificando la frecuencia y los patrones de propagación de las enfermedades infecciosas en las penitenciarías nacionales, como así también las causas de muerte dentro y fuera de los penales. O de los análisis del grupo dirigido por la médica sanitarista Ligia Kerr, de la Universidad Federal de Ceará (UFC), quien en 2014 empezó a evaluar la salud física y mental de las mujeres encarceladas, y de la socióloga Maria Cecília de Souza Minayo y la psicóloga Patricia Constantino, ambas de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP) de la Fiocruz, quienes recientemente mapearon las condiciones de vida y la salud de las personas de la tercera edad en las cárceles del estado de Río de Janeiro.

El escenario que se perfila a partir de estos estudios indica que el sistema penitenciario brasileño, al igual que el de otros países, incumple sus obligaciones legales en lo que concierne a las personas privadas de su libertad y mantenidas bajo la custodia del Estado. En lugar de disponer de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de la pena, además de brindar acceso a la salud y a la educación, con miras a “facilitar una integración social armónica al condenado y al recluso”, como lo establece la Ley de Ejecución Penal nº 7.210, de 1984, las instituciones penitenciarias del país propician el deterioro de la salud de los presos. “En el actual ordenamiento jurídico brasileño no existe la pena de muerte, pero nuestras cárceles se asemejan a una sentencia de pena capital para muchos de los detenidos”, sostiene Cíntia Rangel Assumpção, agente federal de ejecución penal y coordinadora general de Ciudadanía y Alternativas Penales de la Secretaría Nacional de Políticas Penales (Senappen), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. “Este efecto está vinculado a nuestra concepción, como sociedad, de que de la condena es una forma de venganza”.

– Las mujeres encarceladas tienen una salud más precaria que el resto de la población y son abandonadas por sus familias

– La población de la tercera edad en los presidios brasileños ha aumentado más de nueve veces en 18 años

– Los delitos perpetrados por varones de más de 60 años involucran mayoritariamente agresiones sexuales

Para algunos expertos, el sistema penitenciario agrava los males de la sociedad al concentrar a un sector de la población socialmente marginado y con menos acceso a recursos económicos, educativos y sanitarios. Según el Sisdepen, la herramienta de recabado de datos del Sistema Penitenciario Brasileño, y la versión más reciente del “Informe de información penal”, en el segundo semestre de 2023 había 642.491 individuos de ambos sexos recluidos en las instituciones carcelarias del país. De este total, casi un 66 % correspondía a negros y pardos, la edad del 60 % oscilaba entre los 18 y los 34 años, y el 59 % no había completado los nueve años de enseñanza fundamental. “En general, se trata de personas sin calificación laboral, que han tenido muy pocas oportunidades de insertarse en el mercado de trabajo”, dice Rangel Assumpção.

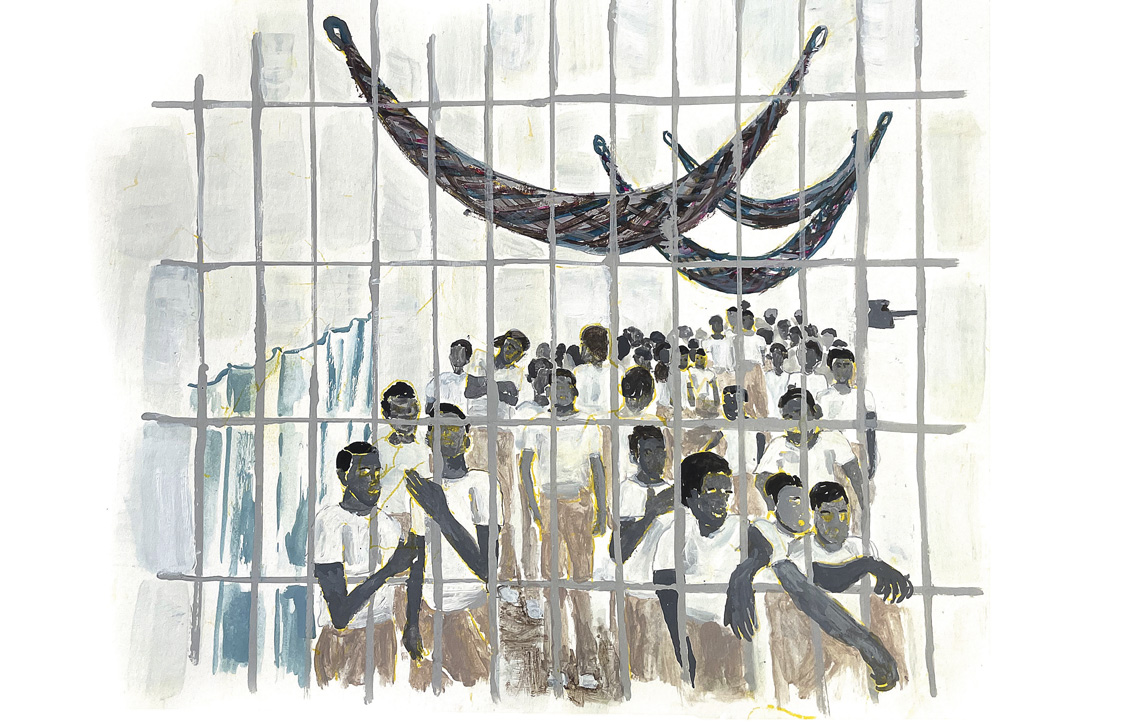

Celdas abarrotadas y mal ventiladas, una alimentación desbalanceada y el acceso limitado a la atención médica contribuyen a transformar a las cárceles en lo que Croda, Andrews y la epidemióloga Yiran Liu, quien estudia el impacto de la reclusión sobre la salud en su doctorado en Stanford, denominaron “amplificadores institucionales” de propagación de patógenos, en un artículo científico publicado en febrero en el Journal of Infectious Diseases. “En estos ambientes”, escribieron los investigadores, “los brotes de tuberculosis, cólera, sarampión, paperas, varicela, gripe y covid-19 se propagan a una velocidad devastadora”.

“Los penales no tienen una vocación sanitaria”, resume el médico Drauzio Varella, uno de los pioneros en brindar tratamiento a los portadores de VIH en el sistema penitenciario, quien desde 1989 atiende voluntariamente a los reclusos de los presidios de la capital paulista y, con base en lo que conoce sobre las cárceles de São Paulo, asegura que es poco lo que ha cambiado. “La situación sanitaria con la que me topo actualmente a menudo es la misma que la de hace 30 años en la Casa de Detención de São Paulo”, dice el médico, quien actualmente trabaja en el Centro de Detención Provisional Chácara Belém, situado en el barrio de Belenzinho, en la capital paulista. “La coyuntura suele ser más grave en las prisiones masculinas. Las celdas tienen entre 5 y 10 presos más que la cantidad de camas, y algunos duermen en el suelo. En los centros de detención no hay un equipo sanitario interno. La gobernación del estado incluso ha llamado a concurso, pero no hay médicos interesados. Los sueldos son bajos y el ambiente es tenso”.

La frecuencia de las principales infecciones que afectan a los presidiarios brasileños empezó a hacerse más conocida a partir de los trabajos de Croda y Andrews. A principios de la década de 2010, ellos y sus colaboradores comenzaron a rastrear sistemáticamente las enfermedades transmisibles graves en las cárceles de Mato Grosso do Sul, uno de los estados con mayor porcentaje de personas encarceladas del país: hay alrededor de 650 presos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media nacional (320 por cada 100.000).

Aline van Langendonck

Aline van Langendonck

Los investigadores analizaron muestras de sangre extraídas entre marzo de 2013 y marzo de 2014 de 3.600 reclusos (un 85 % varones y un 15 % mujeres) detenidos en 12 penitenciarías del estado de Mato Grosso do Sul, y constataron que, en promedio, había un 1,6 % de individuos portadores del VIH, el virus del sida, una infección asociada a conductas de riesgo ‒como mantener relaciones sexuales sin protección, hacerse tatuajes en lugares inseguros o compartir jeringas‒ antes o durante su detención. Este porcentaje, registrado en un artículo que se publicó en 2015 en la revista PLOS ONE, cuadruplica aproximadamente al de la población brasileña. Estudios nacionales previos ya habían detectado índices más elevados, pero en general se habían realizado en un solo presidio en la década anterior.

Otro virus detectado con mayor frecuencia entre los presos que entre aquellos que nunca han estado encarcelados es el de la hepatitis C (VHC), según consta en otro estudio publicado igualmente en PLOS ONE en 2017. Se transmite por contacto con sangre infectada (mediante el uso compartido de jeringas y otros objetos personales, así como en cirugías y transfusiones de sangre), y causa una inflamación silenciosa y crónica del hígado que puede evolucionar hacia una cirrosis o cáncer. En el grupo monitoreado por Croda y sus colaboradores en los 12 establecimientos penales, el 2,4 % correspondía portadores de VHC, casi el doble del detectado en la población en general.

También era más elevada entre los convictos la tasa de resultados positivos para los test de sífilis. Esta enfermedad de transmisión sexual es causada por la bacteria Treponema pallidum: el 9 % de los varones y el 17 % de las mujeres habían estado infectados en algún momento de sus vidas y un 2 % de ellos y un 9 % de ellas tenían la forma activa de la enfermedad al momento en que se llevó a cabo la investigación, según datos publicados en 2017 en la revista The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

El panorama más alarmante tiene que ver con la tuberculosis, la infección más letal del mundo, responsable de la muerte de 1,5 millones de personas cada año. En tres rondas de pruebas realizadas entre 2017 y 2021, los equipos de Croda y Andrews detectaron tasas de prevalencia de la infección causada por Mycobacterium tuberculosis que, en casos extremos como los registrados en febrero de este año en un artículo publicado la revista Clinical Infectious Diseases, ascendían a 4.034 por cada grupo de 100.000 presos, es decir, un 4 %. Esta cifra es 100 veces superior a la incidencia que se registra entre la población fuera de la cárcel: 40 por cada 100.000.

En todo este tiempo que han estado investigando el comportamiento de la tuberculosis, los estudiosos han aprendido que un pequeño porcentaje de los presos (inferior a un 10 %) llega a la cárcel con la infección, a menudo sin síntomas de la enfermedad. También han observado que, tras permanecer un año en reclusión, una de cada cuatro personas que nunca habían padecido tuberculosis daban positivo en los test de detección del bacilo.

Al comparar la evolución de la incidencia de tuberculosis entre 2007 y 2013 en toda la población carcelaria de Mato Grosso do Sul, el médico Tarub Mabud, del equipo de Stanford, constató que la tasa de nuevos casos registrados entre los reclusos recientes era de 111 por cada 100.000 personas. Entre los presos que habían pasado 5,2 años encarcelados la tasa era casi 12 veces mayor. Las proyecciones efectuadas por el grupo y publicadas en 2019 en la revista PLOS Medicine apuntan que ese índice sigue siendo mucho más alto entre estas personas incluso cuando ha pasado un largo tiempo desde que salieron en libertad. “Pasan siete años para que la tasa de nuevos casos de tuberculosis entre los exconvictos se equipare a la del resto de la población”, dice el enfermero Everton Lemos, de la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), coautor del estudio.

Los investigadores ya sabían que las altas tasas de tuberculosis en los presidios no constituyen un problema solamente para los detenidos. En 2013, la farmacéutica Flávia Patussi Sacchi cotejó las características genéticas de los bacilos aislados de 240 casos de tuberculosis (60 de presos o expresidiarios y 180 de ciudadanos de la comunidad) registrados entre 2009 y 2013 en Dourados (Mato Grosso do Sul). En el 54 % de los casos, las cepas de M. tuberculosis halladas entre quienes nunca habían estado tras las rejas eran genéticamente similares a las de los presos y exconvictos, tal como lo informó en su momento en un artículo publicado en la revista Emerging Infectious Diseases.