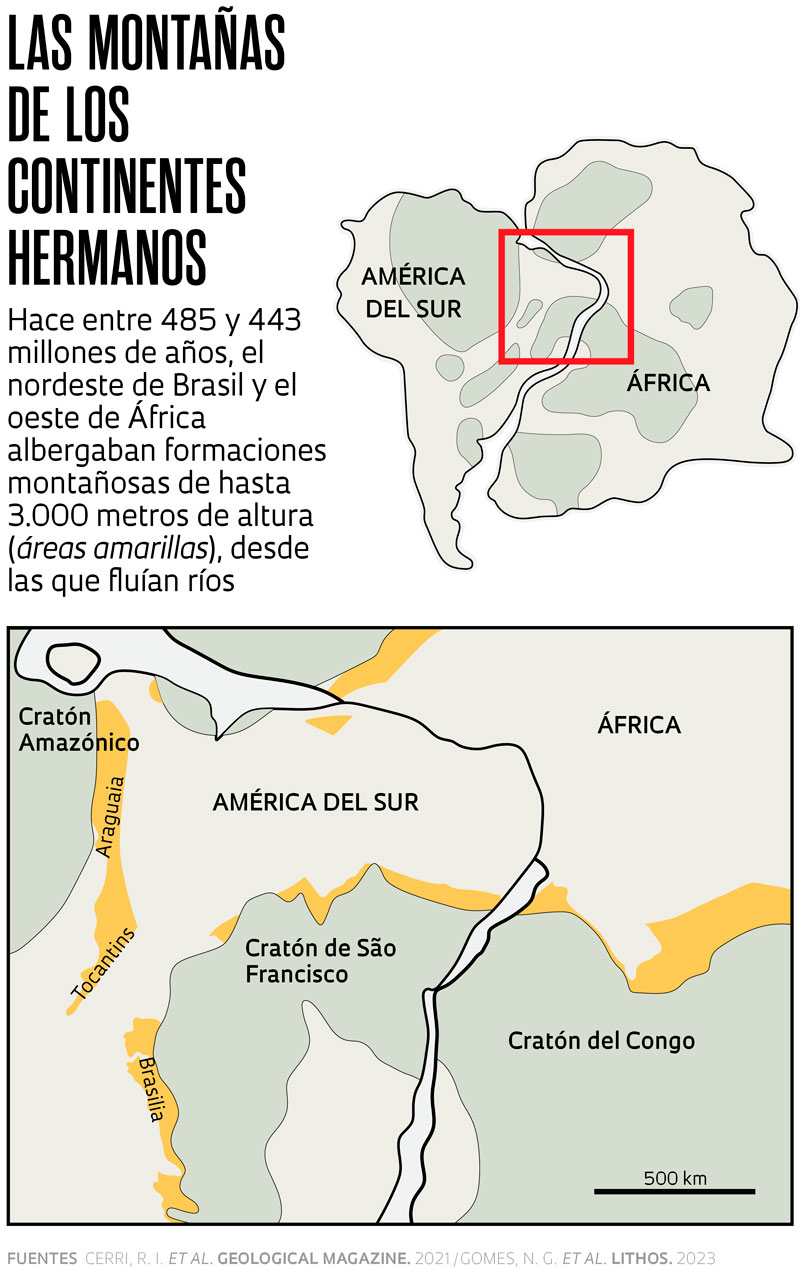

Cualquiera que deambule por la región de Sobral y Juazeiro do Norte, en el estado brasileño de Ceará, por Catimbau, en Pernambuco, o Monsenhor Hipólito, en Piauí, probablemente se topará con areniscas, rocas amarillentas resultado de un aglutinamiento de arena. Sus capas indican que hace millones de años, un río fluyó por allí. Asimismo, en las áreas hoy en día planas situadas al sur, ocupadas por los estados de Sergipe, Alagoas, Bahía y Pernambuco, había montañas de 3.000 a 4.000 metros (m) de altura.

“Los ríos que fluían en el nordeste brasileño hace entre 480 y 445 millones de años eran diferentes a los actuales”, comenta el geólogo Rodrigo Cerri, de la Universidade Estadual Paulista (Unesp). “Posiblemente se entrecruzaban y arrastraban sedimentos a través de grandes áreas con una leve pendiente, probablemente desprovistas de vegetación”.

Según Cerri, existía una red o sistemas de ríos, cada uno con entre 300 y 500 kilómetros (km) de extensión. Mayores, por lo tanto, que el Capibaribe, de 240 km, que nace en el interior pernambucano, atraviesa Recife y desemboca en el océano. Aunque su origen fuera diferente, serían como el São Francisco o el Amazonas, que nacen en las montañas de Minas Gerais y en los Andes peruanos, respectivamente, y sus aguas discurren hacia el Atlántico.

Hace 400 millones de años, la región que se convertiría en el nordeste de Brasil todavía se hallaba unida a lo que actualmente es el norte de África, formando una unidad geológica continua, que se extendía hasta Medio Oriente, también con ríos que descendían de las montañas igualmente desaparecidas. Como el Atlántico aún no se había formado, los ríos desembocaban en el mar situado al norte del actual nordeste brasileño y al oeste de África, en tramos en los que los dos continentes ya se habían separado.

Rodrigo Cerri / UnespLas capas de arenisca, que dan cuenta de la acumulación de los sedimentos arrastrados por las aguasRodrigo Cerri / Unesp

La separación se consumó por completo hace alrededor de 100 millones de años, cuando debió romperse el último macizo rocoso de unos 425 km que unía el norte del actual Rio Grande do Norte y el sur de Pernambuco con la costa de lo que hoy es Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial. Recién entonces pudo formarse el océano Atlántico y empezar a ensancharse.

Cerri arribó a estas conclusiones examinando las areniscas que recogió en 2021 y 2022 en siete cuencas sedimentarias (áreas normalmente bajas que acumulan sedimentos), de Ceará, Piauí y Pernambuco. Según el investigador, los estratos de arenisca de gran espesor, acumulados durante millones de años, presentan estructuras que indican la dirección del río posteriormente cubierto por otras rocas y por la vegetación.

En la Unesp de Rio Claro, Cerri trituró las rocas y preparó siete muestras, de las que extrajo gránulos circón, cuyo diámetro promedio era de 300 micrones (1 micrón equivale a una milésima de milímetro). Los cristales de circón incorporan elementos químicos del ambiente en el que se formaron, a partir del magma, el material viscoso que forma el interior de la Tierra. La cantidad y el tipo de cada elemento indican cuándo y a qué temperatura y presión se formaron las rocas que contienen circón.

Uno de los elementos químicos que componen el circón es el uranio, que al ser radiactivo, se transforma ‒o decae‒ en una de las formas de otro elemento, el plomo. Las rocas más antiguas contienen menos uranio (o más plomo) y las más recientes más uranio (o menos plomo). Un equipo provisto de un láser quemó el mineral y transformó el uranio y el plomo en vapor. Un espectrómetro de masa determinó el porcentaje de ambos componentes y, en consecuencia, la edad de las rocas. Los resultados indicaron que los circones probablemente procedían de terrenos más antiguos ‒ y, por ende, más altos ‒ que aquellos en donde se los encontró, geológicamente más recientes y bajos.

Según Cerri, los ríos desaparecieron ‒y fueron cubiertos por el hielo‒ debido a una intensa glaciación a finales del Ordovícico, el período geológico comprendido hace entre 485 y 443 millones de años, como se detalla en un artículo publicado en junio de 2022 en la revista Geological Magazine y otro en la edición de julio de Gondwana Research.