Cuando vivían en Brasil, durante los tres primeros siglos del período colonial, los jesuitas construían colegios, les enseñaban a los indígenas, redactaban largas cartas destinadas a sus pares de otros países y viajaban bastante. Uno de ellos, el portugués João Daniel (1722-1776), llegó a Brasil a los 19 años, completó su educación en el Colégio de São Luís, en São Luís, por entonces sede del estado del Grão-Pará e Maranhão y, durante 16 años, recorrió las aldeas y poblados de la región amazónica para cumplir con su papel como misionero.

Sus andanzas terminaron en 1757 debido a una ley promulgada por el Secretario de Estado del Imperio Portugués, Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal (1699-1782), que ponía fin a la labor misionera de los jesuitas, quienes se oponían a la esclavización de los aborígenes. En 1757 fue deportado junto a otros nueve misioneros y pasó cuatro años encarcelado en una prisión del nordeste de Portugal, y otros 16 hasta su muerte en São Julião da Barra, un fuerte militar situado cerca de Lisboa. Mientras estaba en la cárcel, para ocupar su tiempo y, tal como él mismo lo señaló, “engañar al insomnio”, escribió las 766 páginas del libro Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas [El tesoro descubierto en el gran Amazonas], que se convirtió en una obra de referencia sobre la región en el siglo XVIII, y en el cual vertió sus impresiones sobre los ríos, las plantas, los animales y los pueblos nativos.

“Probablemente haya tenido algunas anotaciones, porque incluye referencias a otros libros que difícilmente haya podido tener en prisión”, comenta el polaco Henryk Siewierski, profesor de teoría literaria en la Universidad de Brasilia (UnB). El jesuita escribió básicamente a partir de sus recuerdos de los años en que estuvo en Brasil, reforzados por información aportada por otros sacerdotes expulsados de la Amazonia que también habían sido encarcelados.

En vista de las circunstancias en las que fue producido, incluso con interrupciones debido a la falta de papel, Siewierski considera una suerte que el manuscrito haya sobrevivido y, desde 1810 se encuentra “a buen resguardo”, tal como él mismo pudo comprobarlo, en la Biblioteca Nacional. João VI (1767-1826) envió allí las primeras cinco partes del libro, que transportó en 1808, cuando se mudó con la Corte a Río de Janeiro; la sexta fue hallada más tarde en la Biblioteca de Évora (Portugal). A partir de 1820, el libro fue publicado por partes en Portugal y en Brasil, y tuvo en Brasil una edición completa en 1976, editada por la Biblioteca Nacional, y otra en 2004, de la editorial Contraponto, en este caso en dos tomos, con 1.224 páginas.

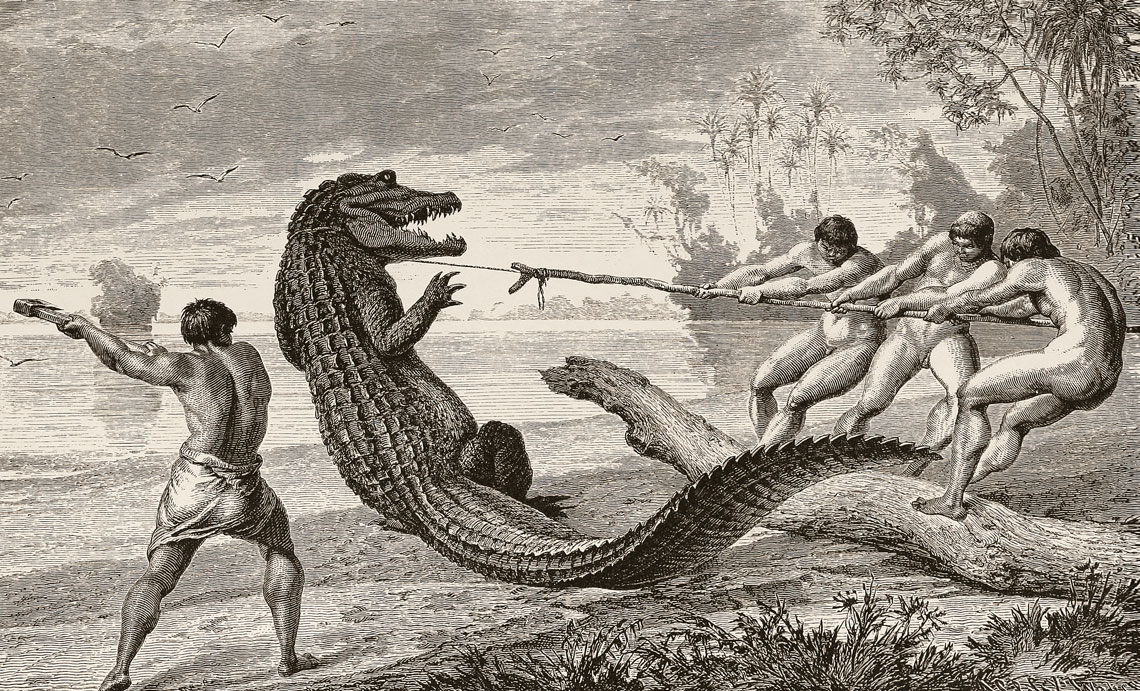

The Amazon and Madeira Rivers, Franz Keller, BBMYacaré “es el monstruo más proporcionado de tanta grandeza de río. Hay yacarés de 40 y 50 palmos de largo, con un grosor proporcional, como un vulgar tonel, principalmente en su barriga”The Amazon and Madeira Rivers, Franz Keller, BBM

El profesor Siewierski, radicado en Brasil desde 1986, leyó el Tesouro tras haber recorrido los ríos Xingú, Tocantins y Marajó en compañía de antropólogos, biólogos, lingüistas y geógrafos en expediciones patrocinadas por la Universidad Federal de Pará (UFPA) entre 2002 y 2005. Luego de eso escribió un capítulo sobre el misionero en el libro intitulado Raj nie do utracenia. Amazonskie silva rerum (Amazonia, un paraíso que no puede perderse), publicado en 2006 en polaco, y un estudio con una selección de fragmentos del Tesouro, titulado Livro do rio máximo do padre João Daniel (Educ, 2012).

“João Daniel es una voz de profundis en defensa de los indígenas y de la Amazonia, vista en sí misma como un tesoro que debe cuidarse”, dice. “El misionero portugués no deja de ser un evangelizador, pero reconoce la importancia de la cultura y de los mitos de los pueblos originarios y critica la evangelización a cualquier precio”. Para el investigador polonés, la conversión debería ser el resultado de las ventajas espirituales, como la posibilidad de la vida eterna, y no a cambio de instrumentos para facilitar el trabajo, como machetes y azadas.

En un artículo escrito junto al historiador Zady Alberto da Silva, publicado en 2014 en Revista Ultramares, el historiador alemán Karl Heinz Arenz, de la UFPA, comparó la mirada sobre los indígenas de Daniel con la de otros dos jesuitas: el portugués Antônio Vieira (1608-1697), quien vivió en Maranhão entre 1653 y 1661, autor de Sermões [Sermones], y el luxemburgués João Felipe Bettendorff (1625-1698), quien escribió Crônica dos padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão (1627-1698) [Crónica de los curas de la Compañía de Jesús en el estado de Maranhão], publicado en 1910 por el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño (IHGB), y vivió en la región durante 37 años. “Vieira era idealista y paternalista; Bettendorff propugnaba solamente la observación de las normas religiosas, y Daniel estaba desilusionado cuando escribió que los indígenas eran salvajes y ‘sumamente tenaces y misteriosos’, a veces hablaban sin parar y otras se mantenían en silencio, lo que explicaba, en parte, el lento progreso de la evangelización”, comenta.

Autor de Valente para servir: o padre João Felipe Bettendorff e a Amazônia portuguesa no século XVII [Valiente para servir: el padre João Felipe Bettendorff y la Amazonia portuguesa del siglo XVII], (editorial Caravana, 2022), Arenz llegó a Brasil en 1990, trabajó seis años como misionero en la formación de líderes comunitarios en Oriximiná, en el estado de Pará, y leyó el Tesouro cuando hacía su doctorado en historia moderna y contemporánea en París. “Como otros misioneros”, añade, “Daniel quedó impresionado al constatar que los indígenas no se apegaban a las riquezas ni juzgaban a los demás según sus posesiones”.