Tras haberse mantenido en silencio durante 600 años, el monte Pinatubo, en Filipinas, despertó en 1991. Al cabo de una serie de pequeñas explosiones por un lapso de dos meses, a mediados de junio de aquel año se produjo una gran erupción, considerada la segunda mayor del siglo pasado. Unas 200.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y más de 700 murieron en el archipiélago filipino como consecuencia de la explosión. La misma generó una columna eruptiva de humo y cenizas volcánicas que se elevó hasta 40 kilómetros (km) por encima de la superficie e invadió la estratósfera, la segunda de las 5 capas de la atmósfera que envuelven a la Tierra. Esta pluma de partículas en suspensión, generalmente de tamaño micrométrico, obstruyó el tráfico aéreo, quemó plantas y cultivos y produjo daños locales.

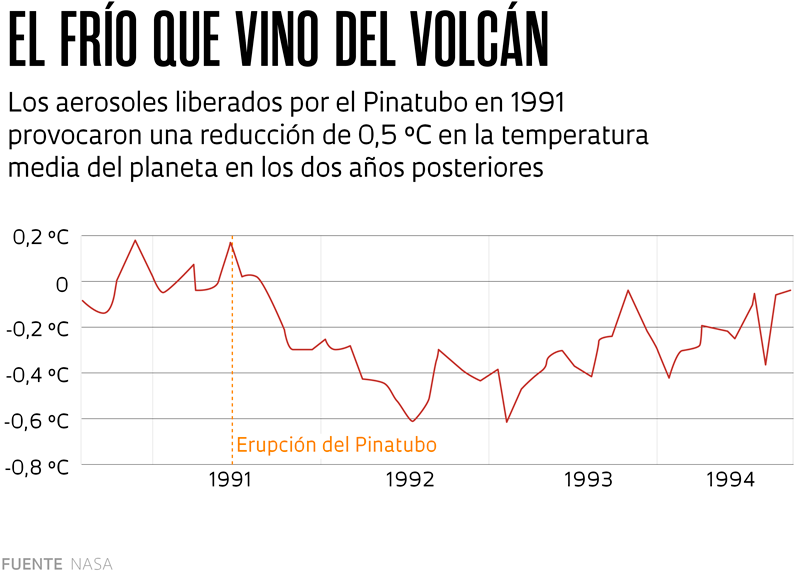

A pesar de haber causados graves perjuicios materiales y la pérdida de vidas humanas en Filipinas, actualmente la comunidad científica recuerda la erupción del Pinatubo por haber tenido una consecuencia sorprendente sobre el clima mundial: la temperatura media de la Tierra descendió alrededor de 0,5 grados Celsius (ºC) en los dos años posteriores al registro de esta actividad volcánica. La enorme cantidad de partículas en suspensión, lo que se conoce como aerosoles, liberadas por el volcán, entraron en el sistema de circulación de aire de la estratósfera, se extendieron por todo el planeta y funcionaron durante meses como una especie de filtro solar: los rayos solares que normalmente alcanzarían en parte la superficie terrestre fueron reflejados al toparse con esta cantidad extra de partículas de aerosoles que se incorporaron al sistema. Este evento produjo un enfriamiento temporal del planeta.

Los aerosoles también enfrían la Tierra cuando se encuentran en la tropósfera, la capa más baja de la atmósfera, pero su acción es más intensa en la estratósfera. El efecto Pinatubo ha inspirado una línea de investigación controvertida, rodeada de incertidumbre científica y riesgos geopolíticos y ambientales: la geoingeniería solar o modificación de la radiación solar (SRM, por sus siglas en inglés), que comenzó a tomar forma lentamente en las últimas dos décadas en algunas universidades de Estados Unidos y Europa a medida que el calentamiento global se ha ido acrecentando. La idea central de este procedimiento consiste en aumentar deliberadamente el albedo de la Tierra, especialmente en la estratósfera, para incrementar la radiación que se refleja al espacio y, en consecuencia, disminuir el calentamiento.

El albedo es la relación entre el porcentaje de radiación que un cuerpo o superficie refleja y la que absorbe. Cuanto mayor es el albedo, como ocurre con las superficies claras o blancas, menor es la cantidad de calor absorbida. La inyección de aerosoles en la atmósfera es una de las formas para tratar de aumentar el albedo terrestre. Algunos cálculos indican que una reducción del 1 % al 2 % de la cantidad de radiación solar que normalmente llega a la Tierra sería suficiente para que su temperatura media descienda 1 ºC.

La posibilidad de reducir la cantidad de radiación solar que llega al planeta empezó a plantearse allá por la década de 1960. Pero siempre se la consideró una excentricidad peligrosa, casi un devaneo. Empero, la idea cobró cierta relevancia científica después de la erupción del Pinatubo y, más recientemente, con la irrupción de la crisis climática, causada por el aumento significativo de la temperatura mundial como resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la investigación experimental ‒que implicaría la liberación de unos cuantos kilos de aerosoles en la estratósfera para estudiar sus eventuales efectos a escala local (no globales, como ocurrió en el caso de la gigantesca erupción volcánica en Filipinas)‒ ha registrado escasos avances hasta la fecha debido a la oposición de una parte de la comunidad científica y de grupos ambientalistas.

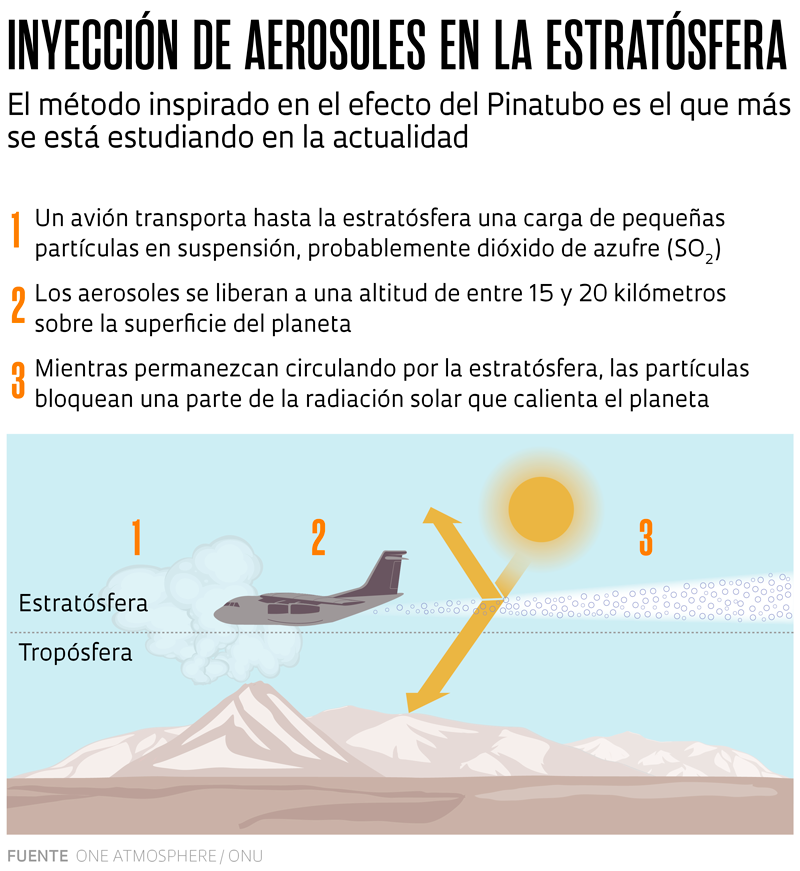

“Por el momento, son pocos los trabajos de modelado climático que se han realizado utilizando técnicas de geoingeniería solar”, comenta el físico Paulo Artaxo, del Instituto de Física de la Universidad de São Paulo (IF-USP), experto en el estudio de los aerosoles atmosféricos. “No hay ningún experimento demasiado significativo realizado en este campo”. Los debates se centran en dos tipos de abordajes destinados a modificar la radiación solar (véanse los recuadros de las páginas 14 y 16). El principal es la inyección de aerosoles en la estratósfera, a 15 o 20 km de altitud, una técnica conocida por su sigla en inglés SAI [Stratospheric Aerosol Injection], que procura reproducir artificialmente lo que las grandes erupciones hacen de manera natural.

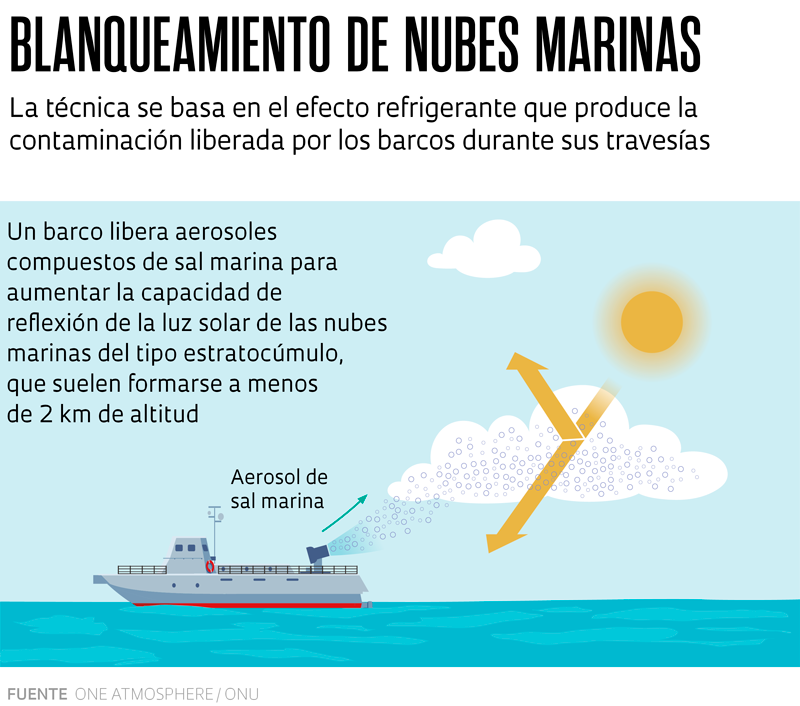

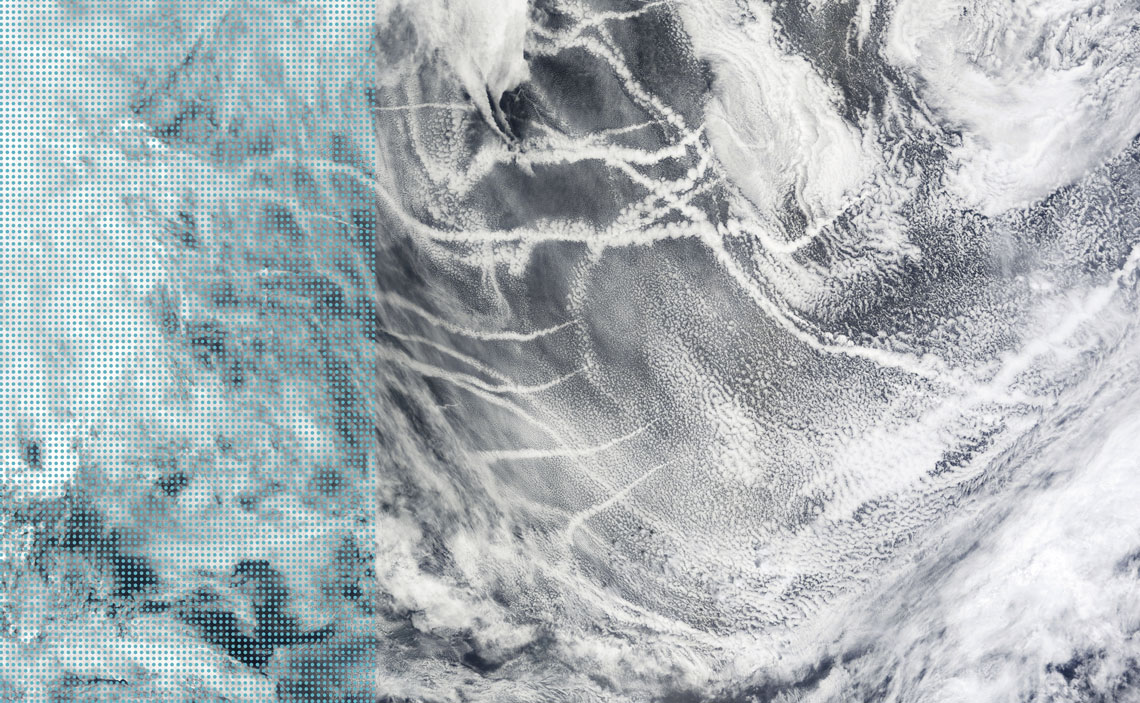

El otro, cuyo impacto se considera más localizado, es el blanqueamiento de nubes marinas (en inglés, marine cloud brightening o MCB). También implica la liberación de aerosoles (en este caso, partículas de sal marina), que funcionan como núcleos de condensación de las nubes. Pero la liberación de estas partículas se lleva a cabo a mucha menor altitud, como máximo 2 km, todavía en la tropósfera. Al haber más aerosoles, las gotas de las nubes se hacen más pequeñas, reflejan más radiación solar hacia el espacio y enfrían la superficie. Se están barajando otras técnicas, como aumentar el albedo en las grandes superficies blancas del planeta, como en el caso del Ártico, pero las dos primeras propuestas acaparan el debate.

Artaxo colabora con un grupo de la Universidad Harvard (Estados Unidos), en estudios de modelado por computadora con la mira puesta en tratar de entender si el comportamiento de los aerosoles en la estratósfera es realmente similar a su acción en la tropósfera. “Necesitamos investigar este tema con mayor profundidad antes de tan siquiera pensar en implementar alguna intervención de este tipo”, comenta el físico de la USP, uno de los coordinadores del Programa FAPESP de Investigaciones sobre Cambios Climáticos Globales. “No estamos en condiciones de garantizar que la inyección de una mayor cantidad de aerosoles no produzca, por ejemplo, una disminución de las lluvias monzónicas en el sudeste asiático y ponga en riesgo a una población de miles de millones de personas. Si esto ocurriera, ¿quién decide si la inyección de aerosoles se detiene o continúa? Esta clase de decisiones no pueden quedar en manos de un pequeño grupo de países o de un multimillonario que financie un experimento de esta índole”.

También hay indicios de que una carga adicional de aerosoles en la estratósfera podría afectar la capa de ozono, que protege a la vida en la Tierra de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta procedente del Sol. Eso sin contar que estas partículas en suspensión se erigen como una forma de contaminación atmosférica. Se decantan naturalmente, descendiendo de la estratósfera a la tropósfera, donde pueden causar o agravar problemas de salud, especialmente respiratorios. Por el momento, tanto estas como otras preguntas no encuentran respuestas satisfactorias.

La postura del físico de la USP es compartida por muchos colegas. “La modificación de la radiación solar es un tema delicado y el IPCC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU] reconoce que todavía existen muchas dudas acerca de sus potenciales efectos”, comenta la matemática paulista Thelma Krug, vicepresidenta de la organización entre 2015 y 2023 y representante de Brasil en las negociaciones internacionales sobre el clima durante una década. “Personalmente, estoy a favor de las investigaciones en el área. Pero necesitamos ir paso a paso con los experimentos, tener transparencia y establecer una gobernanza para todo este proceso”.

Arlan Naeg / AFP via Getty ImagesLa erupción del volcán Pinatubo, en 1991, se considera la segunda mayor del siglo pasadoArlan Naeg / AFP via Getty Images

El tema es tan polémico que algunos científicos incluso están en contra de las investigaciones con técnicas de geoingeniería solar. Sucede que las mismas no tienen ningún impacto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que provocan el aumento de la temperatura de la Tierra. Incluso si resultaran relativamente seguras y eficientes para enfriar temporalmente el planeta, un objetivo que por ahora es solamente una hipótesis, técnicas como la SAI, en el mejor de los casos, serían paliativas. En esencia, según los críticos de este tipo de abordaje, las investigaciones en este campo estarían dilapidando recursos y consumiendo un tiempo que podría emplearse mejor en impulsar acciones para reducir las emisiones de gases tales como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4). “Los estudios en geoingeniería solar también podrían servir como una excusa perfecta para que los grandes productores de gases de efecto invernadero no disminuyan sus emisiones”, reflexiona el climatólogo Carlos Nobre, del Instituto de Estudios Avanzados (IEA) de la USP.

Más allá de que asoma como una maniobra de distracción en relación con el objetivo central de reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas, la adopción de técnicas de SRM podría convertir al planeta en rehén de este tipo de intervenciones climáticas durante un período muy largo e indefinido, de décadas o incluso siglos. Esto generaría un problema adicional: el riesgo de promover lo que se conoce como termination shock. Cuando el planeta abandonara el uso de las técnicas SRM, la temperatura ascendería nuevamente, pero esta vez mucho más rápido que en el escenario actual de calentamiento global. Eso haría casi imposible la adaptación a ese repentino aumento de la temperatura. Cualquier oscilación térmica significativa al alza o a la baja en un breve período de tiempo representa un reto adaptativo.

Algunos estudios de modelado climático han sugerido escenarios preocupantes en las simulaciones de los posibles impactos de la adopción de técnicas de geoingeniería solar. Estos trabajos suelen investigar qué otros efectos (colaterales) podrían inducir estas técnicas de intervención en el clima, más allá de una disminución temporal de la temperatura terrestre. Uno de los problemas radica en que estos estudios en su mayoría se centran en las posibles consecuencias para el hemisferio norte, donde se encuentran los países más ricos y viven y trabajan en mayor medida los investigadores del clima.

Sin embargo, están empezando a aparecer investigaciones centradas en otras partes del planeta. Un artículo publicado en junio de este año en la revista Environmental Research Climate sugiere que la adopción de un protocolo SAI en el transcurso de este siglo alteraría los posibles impactos del calentamiento global sobre la formación de ciclones extratropicales en el hemisferio sur, como los que se forman con cierta regularidad en la región meridional de Brasil. Los pronósticos apuntan que, hacia finales de este siglo, el aumento de la temperatura global reduciría la cantidad de ciclones generados en esta parte del globo terrestre, pero aumentaría la intensidad de los fenómenos que se produzcan. Es decir, habría menos ciclones, pero más fuertes.

Cuando se simulan tres modelos climáticos internacionales con diferentes regímenes de inyección de aerosoles en la estratósfera de aquí a 2100, los resultados señalan un aumento de la frecuencia de los ciclones, pero de menor fuerza en comparación con los pronósticos obtenidos en escenarios de calentamiento global sin la adopción de ningún protocolo SAI. “No estamos en contra ni a favor de la geoingeniería solar”, dice la investigadora Michelle Reboita, de la Universidad Federal de Itajubá (Unifei), de Minas Gerais, coordinadora del estudio. “Lo que debemos hacer es estudiarla. Puede que produzca resultados positivos en una parte del mundo y negativos en otra”.

También hay estudios de simulación que tratan de prever los posibles impactos de la SAI sobre la biodiversidad. “Nuestro objetivo es entender cómo podría afectar a las distintas especies de vertebrados terrestres en un escenario de cambios climáticos”, dice el biólogo brasileño Andreas Schwarz Meyer, quien realiza una pasantía posdoctoral en la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y coordina un proyecto de investigación sobre el tema. “En otras palabras, pretendemos saber cuáles serían las especies ‘ganadoras’ y ‘perdedoras’ en todo el planeta si el empleo de estas técnicas para reducir la temperatura de la Tierra se convirtiera en una realidad.”

En su proyecto, aún en curso, Schwarz Meyer adopta un enfoque denominado perfiles horizontales de biodiversidad, que utiliza datos climáticos históricos para estimar el rango térmico (la temperatura máxima y mínima) y el grado de humedad en el que viven las especies. Esta técnica se utiliza normalmente para calcular el impacto sobre las diferentes especies de diversos escenarios de calentamiento global previstos por el IPCC a lo largo de este siglo.

“De esta forma, podemos darnos una idea de cuántas especies estarán expuestas a estos cambios y cuándo y con qué rapidez esto podría ocurrir”, comenta el biólogo. En 2022, el brasileño publicó un artículo en la revista científica Philosophical Transactions of the Royal Society B donde simuló los efectos sobre más de 30.000 especies de vertebrados marinos y terrestres para un escenario particular a lo largo de este siglo: primero sobrevendría un calentamiento global superior a 2 ºC y, a continuación, se reduciría la temperatura de la Tierra de manera artificial, mediante la eliminación directa de dióxido de carbono de la atmósfera. La remoción del principal gas de efecto invernadero está siendo puesta a prueba actualmente poniendo en práctica un conjunto de técnicas que, por ahora, son demasiado costosas e ineficientes en la búsqueda de ese objetivo.

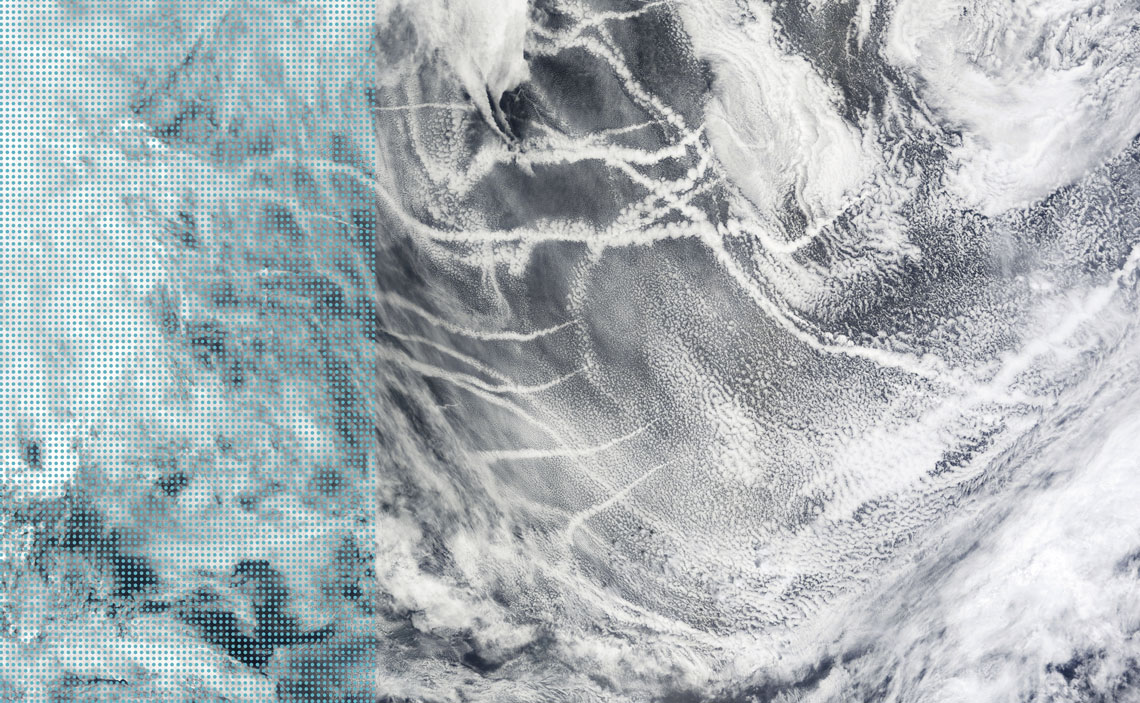

Jesse Allen / LAADS / NASAEstelas de nubes que se forman en el mar debido a la emisión de partículas de polvo que liberan los buquesJesse Allen / LAADS / NASA

La conclusión general del estudio indica que la elevación y el posterior descenso artificial de la temperatura terrestre podrían hacer inviable la supervivencia de muchas especies y producirían daños a estas comunidades décadas después de haber alcanzado una hipotética estabilización de la temperatura del planeta. Ahora Schwarz Meyer está llevando a cabo un estudio similar, pero contemplando la implementación de protocolos SAI en lugar de la eliminación directa de CO2.

Las investigaciones de Reboita y Schwarz Meyer tienen lugar en el marco de una iniciativa internacional llamada “Developing country governance research and evaluation for SRM”, o simplemente por su acrónimo, Degrees. Su objetivo es promover estudios y formar recursos humanos especializados en las técnicas de modificación de la radiación solar en países de África, América Latina y Asia meridional. El emprendimiento surgió en la década pasada en el seno de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS) y posteriormente fue absorbida por una organización no gubernamental británica, la mencionada Degrees, que financia casi 40 proyectos. En Brasil, además de las investigaciones de la meteoróloga de la Unifei, financia desde julio pasado dos líneas de estudio de docentes de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

Con colaboradores en el exterior, el equipo del ingeniero Mauricio Uriona, del Departamento de Ingeniería de Producción y Sistemas de la UFSC, pretende estudiar cómo es la percepción del sector productivo, del gobierno y de la comunidad científica de tres países (Brasil, la India y Sudáfrica) sobre los riesgos potenciales de las técnicas SRM. “En el pasado hemos trabajado en el tema de la transición energética desde un enfoque socioeconómico y ahora vemos una buena oportunidad para hacer un estudio similar sobre la geoingeniería solar”, dice Uriona.

La socióloga ambiental Julia S. Guivant, del Instituto de Investigaciones sobre Riesgos y Sostenibilidad (Iris), de la UFSC, estudiará cómo se posicionan diversos actores clave del país, como la comunidad científica, los reguladores políticos, los agricultores y los representantes de las organizaciones no gubernamentales, ante los retos que plantea la gobernanza de la geoingeniería solar. “No hemos tomado partido al respecto de si la SRM debe utilizarse o cómo su eventual empleo debe gobernarse. Estamos a favor de la investigación y de un debate democrático del tema, dados los problemas que se plantean para alcanzar las metas de mitigación y adaptación a los cambios climáticos”, dice la socióloga. La investigación coordinada por Guivant contará con la colaboración de colegas de la USP y de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).

Amarjeet Kumar Singh / Anadolu Agency vía Getty ImagesHay preocupación por el hecho de que la geoingeniería solar pueda afectar el régimen pluvial monzónico en la IndiaAmarjeet Kumar Singh / Anadolu Agency vía Getty Images

Las técnicas de SRM son tan polémicas y sin ningún tipo de regulación mediante acuerdos internacionales que incluso los grupos de investigación de instituciones de renombre afrontan enormes dificultades para realizar pequeños experimentos de campo. Estos trabajos no tienen el potencial de influir en el clima mundial, a lo sumo producen ciencia para entender los procesos implicados, con alguna posible alteración local. Así y todo, los obstáculos prácticos para llevarlos a cabo son casi insalvables.

En marzo de este año fue dejado de lado el Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), un experimento concebido en la década pasada por el grupo del fisicoquímico Frank Keutsch, de la Universidad Harvard. La idea de la iniciativa era utilizar un globo estratosférico para liberar 2 kilogramos de aerosoles (en este caso, carbonato de calcio) a unos 20 km por encima de la superficie terrestre. “Esta cantidad de partículas es ínfima. Equivale a la contaminación que expulsa un avión comercial de propulsión a chorro en tan solo 1 minuto de vuelo”, dijo Keutsch en una entrevista concedida en 2021 (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 303). Inicialmente se suponía que el globo del SCoPEx iba surcar los cielos de Estados Unidos en 2018. Pero no fue así. Después planificaron lanzarlo en Suecia, también sin éxito. A causa de las protestas de grupos ambientalistas e indígenas, el proyecto nunca llegó a despegar.

Se han realizado algunas pruebas de campo con la técnica de blanqueamiento de nubes marinas, un enfoque menos ambicioso que la SAI, casi siempre a duras penas y afrontando las críticas de diversos sectores de la sociedad. En abril de este año, un grupo de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, utilizó una especie de ventilador para esparcir partículas de sal marina sobre la cubierta de despegue de un portaaviones fuera de servicio varado frente a las costas de la ciudad de Alameda, en California. La idea subyacente a la iniciativa consistía simplemente en constatar si las partículas podían causar algún daño a la salud. Dos meses después, el municipio californiano prohibió este tipo de experimentos en su territorio.

En Australia, investigadores de la Southern Cross University llevan a cabo desde 2020 un proyecto piloto junto a organizaciones locales con el que intentan determinar si la técnica de MCB puede ser útil para disminuir el blanqueamiento de los corales en la región de Townsville. El objetivo del experimento es averiguar si este método reduciría la temperatura del océano localmente en el centro de la Gran Barrera de Coral. El calentamiento del agua del mar es la causa principal de dicho blanqueamiento.

sodar99 vía Getty ImagesLa alteración de la capacidad de reflexión de la luz solar en el Ártico podría, en teoría, menguar el calentamiento globalsodar99 vía Getty Images

La desconfianza hacia los experimentos de campo se debe, en alguna medida, al surgimiento periódico de iniciativas poco transparentes, a veces gestionadas por turbias empresas privadas. En 2022, la startup estadounidense Make Sunsets liberó sin autorización en el norte de México dos globos estratosféricos cargados con aerosoles. Poco después, el gobierno mexicano prohibió este tipo de prácticas en su territorio. Ahora la empresa ha anunciado que está llevando a cabo este tipo de experimentos en Estados Unidos, pero se desconocen los resultados de estas iniciativas.

Para el físico estadounidense David Keith, de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, el interés por estimular las investigaciones en geoingeniería solar ha aumentado, más allá de la incertidumbre científica que entraña el empleo de estas técnicas. “Esto puede verse en los principales informes internacionales, como los del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Programa Mundial de Investigaciones sobre el Clima, también de la ONU, y los de grandes grupos ambientalistas como Environmental Defense”, comenta Keith, en una entrevista concedida a Pesquisa FAPESP vía correo electrónico. “No hay dudas de que la oposición a las investigaciones se ha debilitado, pero es difícil decir por qué. Tal vez sea a causa del aumento de las temperaturas o bien porque [según parece] el mundo ahora está haciendo esfuerzos sustanciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

El físico estadounidense fue miembro del programa de geoingeniería solar de Harvard durante 12 años. Hoy en día es partidario de adoptar una suspensión de los experimentos de campo hasta que la ciencia sobre el tema logre asentarse mejor y se implemente alguna forma de gobernanza internacional. Si este escenario llegara a materializarse, él dice que la humanidad debería considerar la realización de una prueba en la que se libere alrededor de un 10 % de la cantidad necesaria de aerosoles en la estratósfera como para conseguir una disminución de 1 ºC en la temperatura media mundial. Así podrían deducirse claramente los efectos de este tipo de abordaje sin correr demasiados riesgos.

La operación implicaría el transporte de unas 100.000 toneladas de azufre por año a la estratósfera ‒el equivalente al 0,3 % del volumen de contaminación con azufre liberado en la atmósfera cada año‒ a través de una flota compuesta por 15 pequeños jets capaces de volar a gran altura. La operación tendría un costo de aproximadamente 500 millones de dólares al año. Se trata de otra propuesta polémica. Para algunos, puede que la única parte buena de esta sugerencia sea la adopción de una moratoria para la ejecución de este tipo de experimentos.

Este artículo salió publicado con el título “Para controlar al sol” en la edición impresa n° 343 de Septiembre de 2024.

Artículos científicos

REBOITA, M. S. et al. Response of the Southern Hemisphere extratropical cyclone climatology to climate intervention with stratospheric aerosol injection. Environmental Research: Climate. 20 jun. 2024.

MEYER. A. L. S. et al. Risks to biodiversity from temperature overshoot pathways. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 27 jun. 2022.

Republicar