Además de combatir las revueltas internas y las invasiones extranjeras, fundar pueblos y ampliar el poblamiento hacia el interior, los virreyes que gobernaron Brasil entre 1640 y 1808 tuvieron que crear instituciones y promover relevamientos geográficos, mineralógicos y botánicos que facilitaran la administración del territorio y aportaran más riquezas al gobierno portugués. El 4º virrey, Vasco Meneses (1673-1741), patrocinó la Academia Brasílica dos Esquecidos [Academia Brasileña de los Olvidados], la primera sociedad literaria de la colonia, que funcionó durante un año, de 1724 a 1725. El 12º, Luís de Vasconcelos e Sousa (1742-1809), creó en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, en 1784, el Gabinete de Historia Natural de Brasil, más conocido como Casa dos Pássaros [Casa de los pájaros], que reunía ejemplares de la fauna brasileña para ser expuestos o para enviarlos al Real Museo de Ayuda y a las propiedades rurales llamadas quintas en Portugal, y que fue el embrión del futuro Museo Nacional, instituido en 1818 con el nombre de Museo Real.

Cuando vino a Brasil, en 1808, la Corte portuguesa trajo consigo sus instituciones científicas y culturales que promovieron el conocimiento del territorio y la circulación de la información, a través de los periódicos que empezaron a imprimirse en Río de Janeiro. “La creación de institutos de ciencia formaba parte de la estrategia de João VI para transformar la ciudad de Río de Janeiro en la sede de la Corte”, sostiene la historiadora de la ciencia Maria Amélia Mascarenhas Dantes, profesora jubilada de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (FFLCH-USP).

La historiadora Íris Kantor, de la FFLCH, acota que las investigaciones más recientes revalidan los estudios pioneros de la historiadora Maria Odila Leite Silva Dias, profesora jubilada de la USP. En uno de ellos, publicado en 1968 en la Revista IHGB (Instituto Histórico y Geográfico Brasileño), Leite Silva Dias comenta: “El rol de la política de Estado en este movimiento de estudiosos, en su mayoría dedicados a las ciencias naturales, merece destacarse particularmente por sus múltiples implicaciones, tanto en la orientación de los estudios como en la mentalidad de los principales políticos de la Independencia”.

En ese trabajo, ella destaca el pragmatismo del gobierno portugués al promover investigaciones botánicas y mineralógicas, alentadas desde finales del siglo XVIII por el secretario de Estado del reino portugués, Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal (1699-1782), con el propósito de hallar productos que pudieran comercializarse. “La ciencia vinculada a la práctica fue el patrón de la Ilustración al que adhirieron los países europeos”, reitera la geóloga Silvia Figueirôa, de la Facultad de Educación de la Universidad de Campinas (FE-Unicamp), en alusión al movimiento cultural liderado por Francia en el siglo XVIII.

En 1818, al concebir el Museo Real, la Corte se proponía “propagar los conocimientos y estudios de las ciencias naturales en el reino de Brasil, que encierra en sí mismo miles de objetos dignos de observación y análisis, que pueden emplearse en aras del comercio, la industria y las artes”, tal como se expresa en el decreto de su fundación.

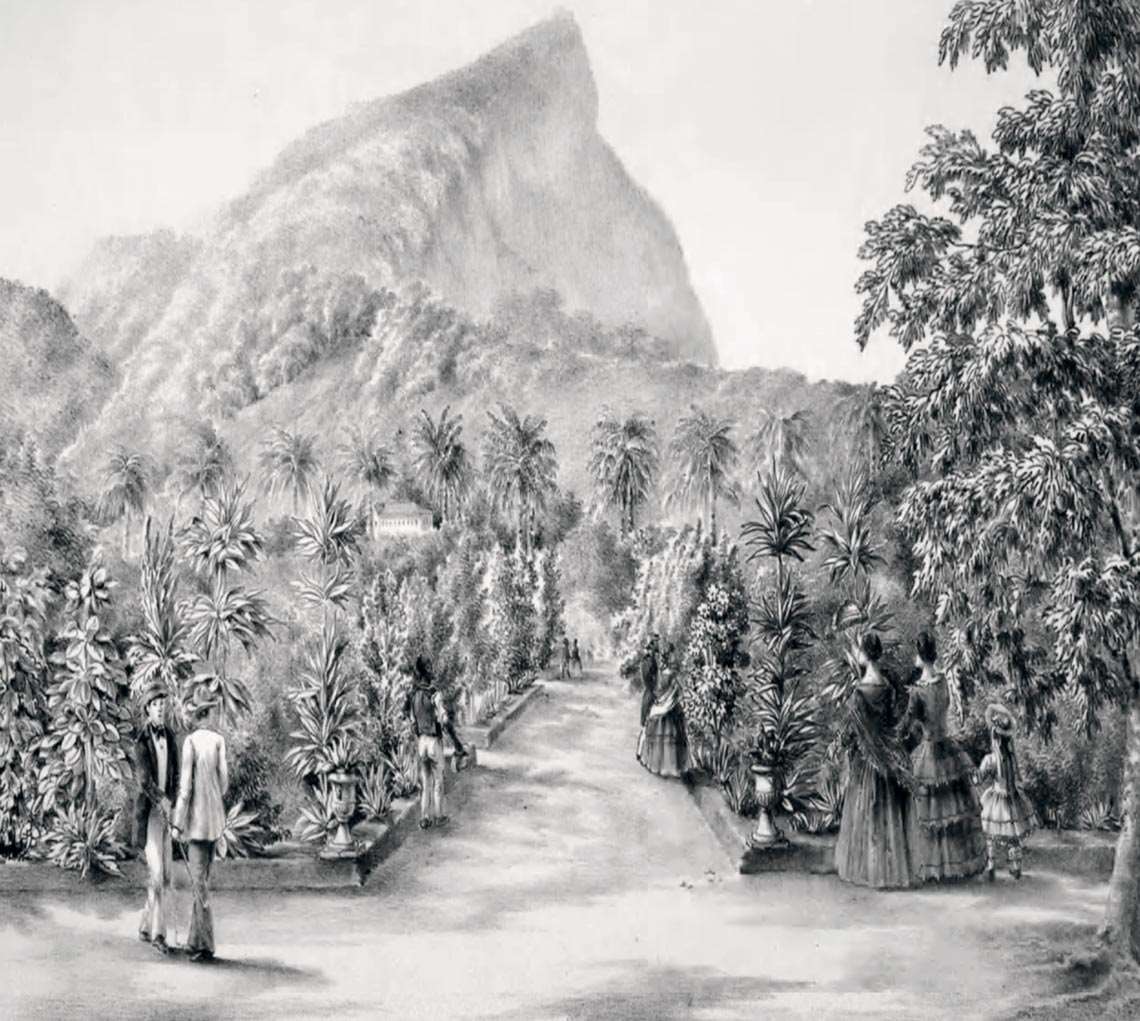

Biblioteca NacionalJardín Botánico de Río de Janeiro, en un dibujo realizado por Pieter Godfred Bertichem y publicado en 1856Biblioteca Nacional

El poder de los mapas

“La ciencia, especialmente la cartografía, formaba parte de la estrategia de supervivencia del Imperio portugués en el contexto de una dura competencia interimperial”, comenta Kantor, una de las curadoras de una exposición de mapas antiguos en el Museo Naval de Río de Janeiro (véase el artículo). “Los mapas ayudaron a forjar el imaginario de Brasil y la idea de un territorio cohesionado e integrado. También eran un instrumento de gestión y de manejo de las poblaciones, al indicar los lugares donde las mercancías podían pagar tributo”.

Según ella, Portugal fomentó las actividades y las instituciones científicas para “crear una imagen positiva de la colonización, suavizando las acusaciones de violencia contra los indígenas, formuladas por otras naciones europeas, y para demostrar su dominio efectivo sobre el territorio”, dice. Ese era el caso del mapa Nova Lusitânia, concluido en 1798 por el astrónomo y capitán de fragata Antonio Pires da Silva Pontes Leme (1750-1805), de Minas Gerais.

Adoptando la isla El Hierro, en las Canarias, como longitud 0, ya que el meridiano de Greenwich sería reconocido como patrón internacional solo en 1884, este mapa detalla las redes de ríos, islas, sierras, pueblos, aldeas indígenas, fuertes, rutas terrestres y minas de oro de Brasil. Junto a la historiadora Beatriz Bueno, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la USP, ella encontró documentos que indican que los diplomáticos portugueses presentaron el Nova Lusitânia a sus colegas en Londres para dar fe de la soberanía portuguesa y ahuyentar a los interesados en explotar las riquezas de Brasil.

La historiadora Lorelai Kury, de la Casa de Oswaldo Cruz de la Fundación Oswaldo Cruz (COC-Fiocruz), de Río de Janeiro, apunta que el emperador Pedro I (1798-1834), a diferencia de su esposa, la emperatriz Leopoldina (1797-1826), tenía poco aprecio por la ciencia; empero, la valoraba. Según Kury, ese fue uno de los motivos por los que designó como tutor de su hijo –el futuro emperador Pedro II–, en 1831, a José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), ministro del Imperio, naturalista y mineralogista.

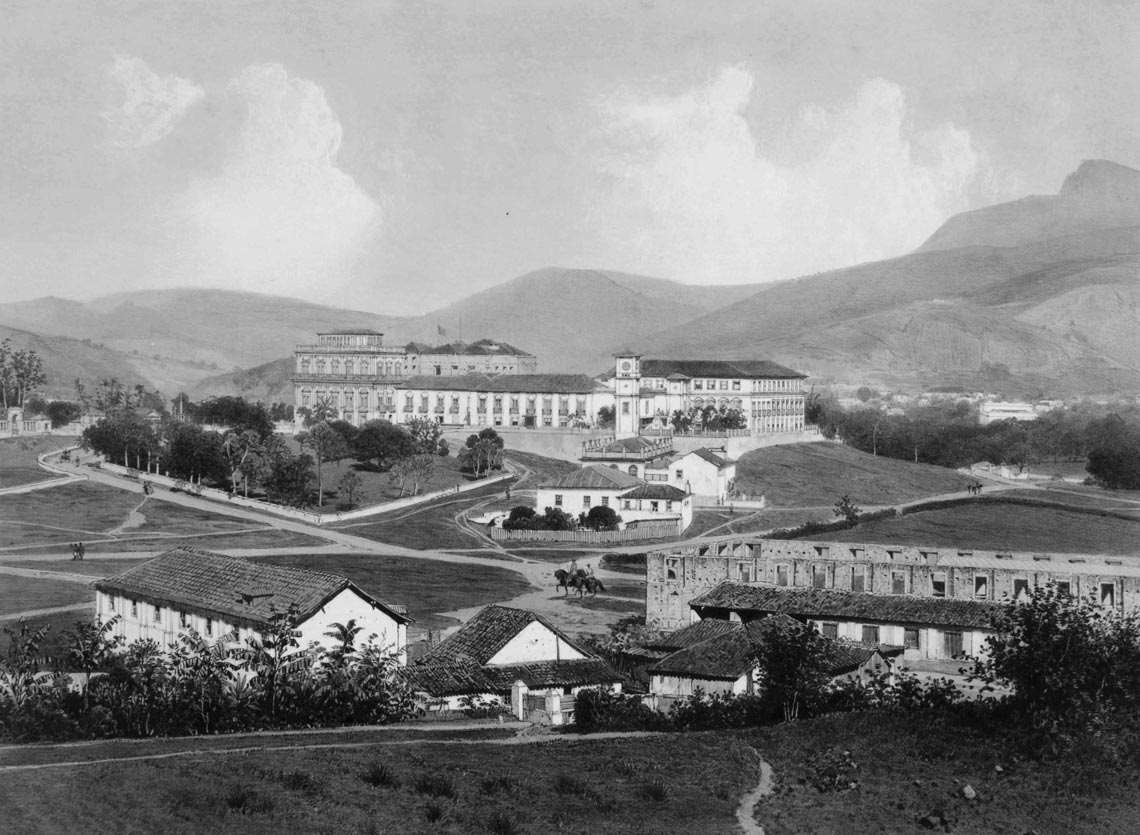

Biblioteca NacionalEl primer edificio en donde funcionó la Biblioteca Nacional, en la Rua do Carmo, en Río de JaneiroBiblioteca Nacional

Científicos autodidactas

“Hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando comenzaron a imponerse como productoras de ciencia, las instituciones tenían escasa importancia, en comparación con los individuos que producían conocimiento científico”, destaca Kury. Había dos grupos de científicos: unos pocos profesionales, contratados por el gobierno o por las instituciones, y los aficionados, generalmente autodidactas, que debían ganarse la vida con otra profesión o que no necesitaban trabajar. “Lo mismo ocurría en otros países”, comenta Figueirôa. “El químico Antoine Lavoisier (1743-1794) fue ejecutado en la guillotina por haber sido recaudador de impuestos en el Antiguo Régimen”.

Entre los funcionarios de la Corona portuguesa en Brasil se encontraban, por ejemplo, tres geólogos alemanes: Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), Wilhelm Christian Gotthelf von Feldner (1772-1822) y Friedrich Ludwig Wilhelm Varnhagen (1782-1842). Eran inspectores de minas y realizaron relevamientos mineralógicos en el país durante más de una década, hasta 1821 (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 317).

Entre los aficionados se contaban muchos religiosos. En 1783, José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811), más conocido como Fray Veloso, se internó en los bosques cercanos a Río de Janeiro al frente de una expedición que duró cuatro años y se plasmó en el libro Flora fluminensis, publicado póstumamente en 11 tomos, entre 1825 y 1831, con la descripción de 1.626 especies de plantas agrupadas en 396 géneros (lea en Pesquisa FAPESP, edicion nº 172). Entre 1824 y 1829, el fraile carmelita y botánico pernambucano Leandro do Santíssimo Sacramento (1778-1829), quien estudió filosofía en la Universidad de Coímbra, en Portugal, fue director del Jardín Botánico de Río de Janeiro, el segundo de Brasil, creado en 1808 –el primero fue el de Belém, en Pará, instituido en 1796 por medio de una cédula real emitida por la reina Maria I (1734-1816)– ambos con el propósito de aclimatar plantas de especies exóticas para su cultivo en Brasil, o nativas, para su producción comercial.

En una categoría intermedia –autodidacta pero con su trabajo remunerado– estaba el taxidermista catarinense Francisco Xavier Cardoso Caldeira (?-1810), quien fue director de la Casa de los Pájaros durante 20 años. En un artículo publicado en 2018 en la revista Filosofia e História da Biologia, tres científicos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj) –Bruno Absolon, Francisco Figueiredo y Valéria Gallo– relatan que él pernoctaba ahí mismo y contaba con un equipo de tres sirvientes, dos ayudantes y dos cazadores, que ampliaban la colección disparándoles a las aves de un lago frente al cual estaba situado el museo, que después recogían y disecaban. El museo cerró en 1813 y lo que sobrevivió de su colección de casi mil animales se conservó en el Arsenal de Guerra hasta 1818, cuando se los trasladó al recién creado Museo Real (lea en Pesquisa FAPESP, edición nº 272).

El gobierno portugués convocaba a expertos para hallar minas de salitre –un mineral que se utilizaba para la fabricación de pólvora– y plantas con valor comercial. Ese fue el caso de José Vieira Couto (1752-1827), de Minas Gerais, graduado como matemático en Coímbra, quien fuera contratado por la Corona para localizar yacimientos de minerales que pudieran explotarse y recordado en un artículo de Dantes que salió publicado en 2005 en la revista Ciência e Cultura.

Los primeros médicos nativos

Una vez instalada en Río, la Corte también procuró incrementar la cantidad de especialistas del área de la medicina, que hasta entonces solamente se formaban en Europa, creando la Escuela de Cirugía de Bahía, en Salvador, y la Escuela de Anatomía, Cirugía y Medicina de Río de Janeiro, ambas en 1808 (véase la cronología). Así fue como se estructuró en Brasil la práctica de la medicina, que hasta entonces era ejercida por barberos, sangradores, prácticos y curanderos, tal como escribe el historiador Flávio Coelho Edler, de la COC-Fiocruz, en un artículo publicado en 2009 en la revista Acervo. En aquella época, todavía había competencia entre los especialistas: los médicos, cuya formación era financiada por el gobierno, se disputaban los clientes con los llamados bendecidores, que ofrecían protección contra prácticamente cualquier enfermedad. “La mayoría de la gente prefería a los curanderos, porque para el mundo en que vivían tenían más sentido”, dice. En 1832, mediante un decreto, las dos escuelas médicas fueron transformadas en las facultades de Medicina de Río de Janeiro y de Bahía, se suprimió la carrera de cirugía y se ofreció a los estudiantes la posibilidad de graduarse en tres áreas: medicina, farmacia o partos, siguiendo el modelo francés de enseñanza de la medicina.